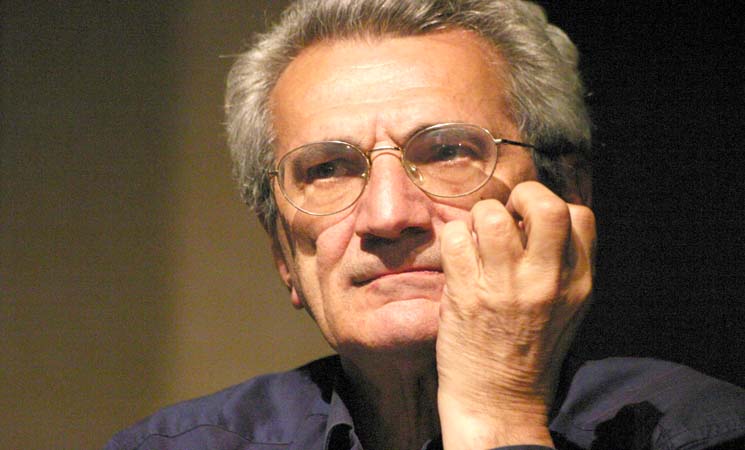

يعتبر طوني نكري (Toni Negri) واحدا من أهم المرجعيات الفلسفيَة للفكر وللفعل السياسيًين المناهضين للعولمة أو لما غدا يعرف أكثر تحت اسم “العولمة المغايرة” (Alter-mondialisation) والتي تلتقي ضمنها -على تغايراتها البيَنة- مختلف أشكال محاولات إبداع فكر وفعل سياسيَين يفتحان أمام الإنسانية سبلا للتواجد-معا بعيدا عن النمط العولمي الرَأسمالي الذي يخضع كل الظواهر (طبيعية كانت أم إنسانية) إلى سيميوتيقا تماثلية مقياسها ونموذجها الأعلى هو السلعة. فمنذ أن أصدر(بمعيَة مايكل هارت) كتابه الشهير إمبراطورية (2000) وهو يمارس تأثيرا شديدا على مختلف مفكَري ومناضلي هذا اليسار الجديد الذي جعل يستعيد وعيه بعد صدمة انهيار المعسكر الشرقي مراجعا في الوقت ذاته أسس الماركسية من موقع المتغيَرات الجديدة وما تستتبعه من مفاهيم وأشكال التقاء جديدة بدورها. لكن نڤري كان قد عرف قبل ذلك بكثير (وإن كان في أوساط محدودة من الفلاسفة والمهتمَين بتاريخ الفلسفة) من خلال كتابه الضخم عن الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا ( l’anomalie sauvage )الذي كان ألََفه داخل السجن الذي أودعه سنة 1979 بتهمة كونه “العقل المدبَر” للألوية الحمراء والمسئول الرئيسي عن اختطاف واغتيال آلدو مور. في هذا الكتاب الذي احتفى به آنذاك أكبر المختصين في الدراسات السبينوزية (جيل دولوز، إتيان باليبار الخ…) يقيم نڤري صلة طريفة وغير مسبوقة بين سبينوزا وماركس ويعيد قراءة فلسفتيهما على نحو جديد يبدَل نظرتنا لكل منهما. أمَا في إمبراطورية، فإن نڤري يقدَم رؤية فريدة للواقع العالمي الجديد، رؤية قوامها أننا دخلنا بعد طورا تاريخيا جديدا حلَت قيه الإمبراطورية محلَ الرَأسمالية. والإمبراطورية ليست في نظره مجرَد توسَع آخر للرأسمالية (على غرار الإمبريالية مثلا) وإنَما هي واقع سياسي واقتصادي جديد تماما ينبغي أن ننبري له بمفاهيم جديدة بدورها. ولعلَ أهم ما يميَز هذا النظام (العالمي) الجديد هو أن مفهوم السيادة قد أخذ فيه مدلولا مختلفا جذريَا عن ذاك الذي كان له في لنظام الليبرالي الرأسمالي. فالسيادة لم تعد تملكها الدولة-الأمَة وإنَما أصبحت حكرا على رأسمالية معولمة لا مركز لها _ أو إن مركزها موجود في كل مكان دون أن يكون لأطرافها تعيين. وانطلاقا من هذا التوصيف، الذي سيعمَقه نڤري في كتاباته اللاحقة تتحدَد في الوقت ذاته سبل المقاومة المبتكرة أو الأشكال التي على التشكيلات اجتراحها من أجل إبداع عولمة مغايرة والنزوع إلى عالم مغاير أقلَ وحشية وأقلَ سحقا للكيانات الإنسانية فرديَة كانت أم جماعية. في هذا الحوار يعود نڤري إلى مختلف هذه المفاهيم وغيرها، كما يقدَم تصوَرا للصيغ الجديدة التي ينبغي أن يأخذها النضال اليساري، فكرا وممارسة…

o مغازين ليترار: من بين المفاهيم التي تقترحونها لتحليل العالم الحاضر، على غرار تلك المعروفة مثل«إمبراطورية» و«تشكيلة» (multitude) هناك واحد يبدو أنَه يحتلَ منزلة مركزية مع أنكم لم تكتبوا عنه شيئا ذا بال حتى الآن، وهو مفهوم «المشترك» الذي ينبغي في نظركم تمييزه عن مفاهيم أكثر تداولا من قبيل «الخاص» و«العمومي». هل لكم أن تدقَقوا مفهوم«المشترك» هذا؟

o طوني نڤري: هذا المفهوم على درجة من الأهمية بالنسبة لي حتى أنَ الكتاب الثالث الذي أنا بصدد تأليفه مع مايكل هارت، بعد إمبراطورية و تشكيلة، يتمحور حوله تحديدا. إنَ «المشترك» مفهوم مركََب. طبعا، يمكن القول في مقاربة أوَليَة أن الأفعال الإنسانية تتمَ كلَها ضمن محيط (Umwelt) مجعول من كل الموارد المشتركة: الهواء و الماء وكل الظروف التي تنتج فيها الحياة ذاتها وتعيد إنتاجها. غير أن جملة هذا المشترك، بما في ذلك ما هو كوني إيكولوجيَا، ليس معطى ضمن وضع طبيعيَ محض. إنَه، على العكس من ذلك مأخوذ داخل أشكال حياة، ضمن علاقة تجمع الناس وتمنحهم إمكانيات الإنتاج والكلام والفعل. إنه يتكوَن من خلال تلك الأشكال ذاتها. من وجهة النظر هذه يختلف ما أسميه «مشتركا» جذريا وفي الوقت ذاته عن ما هو«خاص» وعمَا هو«عمومي». فالمشترك ليس الخاص لأنَه لا ينتسب للفرد: إنَه ليس هوويَا بالمرَة. ولكنه ليس العمومي أيضا لأن العمومي مرتبط بأمر متعال، بأمر مفارق لحركة الواقع – وهو ما يفسَر كوننا حين نتحدَث اليوم عمَا هو عمومي في الاقتصاد فإننا نعني ما هو مشروط بفعل الدولة، أي بفعل تركيبة منفصلة عن حركة الأشياء.

o ما تسمونه «المشترك» هو إذن مرتبط بفكرة «التشكيلة» أي بتلك المجموعة من الفرادات التي يمثَلها الناس؟

n مسألة المشترك تولد في واقع الأمر داخل مفهوم التشكيلة. عندما أنشأنا هذا المفهوم، مايكل هارت وأنا، فإننا فعلنا ذلك من موقع جداليَ ضد مفاهيم من قبيل «الأمَة» و«الشعب» التي هي بالفعل تشكيلات ولكنَها مشكَلة من قبل الدولة. كما أن مفهوم التشكيلة جدالي في علاقته بمفهوم الطبقة لأن هذه الأخيرة تقصي جزءا من التشكيلة على غرار النساء والمهاجرين والشباب والتلاميذ الخ…وما يسمح للتشكيلة أن تكون تشكيلة، أن «تتكوَن تشكيلة» مثلما نقول، هو تحديدا المشترك الذي تتقاسمه. فالمشترك هو لها شرط ونتيجة في الآن ذاته. بما هو شرط يمثل المشترك شرطا لسانيا أو تواصليا. إنه المعنى المشترك بينهم. لكنه أيضا نتيجة لفعل الناس. وبالتالي فإنَه ليس أمرا ساكنا أو مشكَلا قبليَا، بل هو ما لا ينفكَ لحظة عن التشكَل.

o هل المشترك حينئذ هو ما يقيم الصلة بين التشكيلات؟

n إنَه العنصر الأساسي الذي تظهر فيه السياسة. من جهة أخرى ينبغي التمييز بين ما هو مباشر وما هو غير مباشر ضمن شروط حياة واستغلال الناس. هذه الأخيرة هي ما يسمَيه أهل الاقتصاد«اعتبارات خارجية». عندما تساهم في الإنتاج من موقع رأس المال داخل مصنع أو أي نشاط آخر فإنَه لا يمكنك فعل ذلك إلاَ باعتبارك لا تستغلَ فقط الفاعلين المباشرين للإنتاج وإنَما أيضا مجموع الظروف الاجتماعية التي تحيطها. المشكل الكبير هو بالتالي تحويل ما هو عمومي إلى مشترك. وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلاَ عبر أشكال ديمقراطية راديكالية بمقدورها أن تستعيد العمومي إلى فعل المشترك.

o الفرق بين المشترك والعمومي أساسي إذن بالنسبة لكل سعي إلى تغيير لا يكون مجرَد استنساخ أو إعادة إنتاج للوضع القائم؟

n بلى، تغيير لا يكرَر نظام تعال يتلاءم مع سيادة مثل تلك التي للدولة، تغيير يجري في المحايثة المطلقة، في الواقع الحي. هذا ما لم تحقَقه الاشتراكية الواقعية ولا اليعقوبينية من قبل ذلك. لقد خلطت كل منهما بين المشترك والعمومي عبر جعل المشترك مجرَد ملكية أو خدمة للدولة. عبر هذا الخلط بين المشترك والعمومي يعرضنا مفهوم«البيوسياسي» الذي صاغه ميشيل فوكو. كيف نصل إلى مفهوم البيوسياسي؟ عبر التنبَه قبل كل شيء إلى أن الدولة والرأسمالية، من أجل ضمان أو مواصلة طغيانهما ينبغي عليهما العمل على إنتاج حياة الناس برمَتها. ينبغي عليهما أن يمارسا ضربا من «البيوسلطة»، سلطة على الحياة. لكن على المنتجين أيضا، حتَى يستطيعوا إنتاج و خلق الثروة، أن ينتجوا ذاتية، ولكن ذاتية مقاومة. هذه المقاومة ليست مقاومة سلبية أو غائية ولكنَها بنت كل لحظة. ليست البيوسلطة إذَاك ذات قوَة لا تقهر بل إنَها لمحمولة على أن تأخذ بعين الاعتبار كل تلك الميكرو- قوى التي تواجهها بها التشكيلات.

o أنتم تسعون إذن إلى أن تدرجوا في الرؤية المرتبطة بالماركسية، التي تبقون أوفياء لها، هذا العنصر الديناميكي والمفتوح الذي ينقصها؟

n أنا قادم من الماركسية. بالنسبة لي إذن «تجاوز الماركسية» لا يعني أنَها لم تعد صالحة لشيء ولكنَه يعني أنَه ينبغي إعادة النظر في مفهوم رأس المال. ضمن تحليلات ماركس يتكوَن رأس المال من جزئين: من جهة هناك رأس المال الثابت أي وسائل الإنتاج وإرادة الرأسمالية وقدراتها االتنظيمية وقوَتها على نحو عام، ومن جهة ثانية هناك رأس المال المتحوَل أي جملة العمَال المستغلَين. بيد أن الاثنين مترابطان: لا يمكن لرأس المال أن ينتج الثروة لو لم تكن له القدرة على ابتلاع وبالتالي على استغلال القيمة التي يحدَدها رأس المال المتحوَل. لكن النقد الذي يمكن توجيهه اليوم لهذا النموذج هو أن البعدين لم يعودا حاضرين الواحد في الآخر على نحو تام. لقد انفصلا: من جهة، لم يعد رأس المال الثابت يستغل المصنع فحسب بل المجتمع بأسره، ومن جهة ثانية حصل تغيير في ذاتية الطبقة العاملة وانفصل رأس المال المتحوَل عن ذاك الثابت. منذ السبعينات برزت للعيان طبقة عاملة أكثر فأكثر ذكاء تنجز شغلا «معرفيَا» يحتلَ منه الدماغ البشري مكانة بارزة – وهي بالتالي تغيَر الأمور. وفي الواقع فإنَه حتَى في المؤسَسات المتيلرة القائمة على تكرار الأعمال، لا يمكن للإنتاج أن يتم دون تدخَل الذكاء البشري. وإذا ما أضحت هذه المشاركة مقاومة فإن نسق الإنتاج سيتمَ تكسيره. إنه لمن الممكن القول أن هذه المقاومة أصبحت اليوم أكثر فأكثر استقلالية. ليس العالم إذن قائما على الاستلاب فحسب. بلى إنه مجعول من فقر ومن ثراء، لكنَه مجعول أيضا من ذكاء ومن حبَ.

o بمثل هذه الملاحظات نخرج عن الرؤية الماركسية التقليدية القائمة على القول بوجود طبقة من المنتجين مستغلَة من قبل طبقة تملك وسائل الإنتاج. وإنَما هناك نوع من الندَية أو «التعاضد» بالمعنى المحايد للََفظ. أليست هذه رؤية تفاؤلية للأمور؟

n فعلا لقد اتَهمت كثيرا بالتفاؤل. وأنا أجيب عن ذلك بأن مقصدي هو تجنَب أن تهمَش مقاومة المنتجين، أن تركن على الطرف القصي من الواقع الذي نعيش. انطلاقا من اللحظة التي يتمَ فيها إقرار مركزية المقاومة، يمكن الاختيار بين الإصلاحية والثورة. المهم هو وضع هذه المقاومة في قلب النسق. هل أنت متفائل إذا كنت تعتقد أنها فاعلة؟ لا أعتقد ذلك، أنت فقط واقعي. أنت تنخرط في الخط الذي يمضي من مكيافيل إلى سبينوزا إلى ماركس، أي في الفكر الذي يأخذ بعين الاعتبار كل تركيبيَة الإنساني، فكر محايثيَ وبلا تعال – وهو في نظري ما ميَز عصر النهضة. كان الناس يعتقدون في عصر النهضة أنَ هناك تواصلا لدى الإنسان بين الشهوات، أي الدوافع الفيزيائيَة أو «الإفَعالات» (affects) وبين الذكاء. وأنا أيضا أفكَر على هذا النحو، بل إن الشكل الأرقى للذكاء عندي هو الحب.

o أليس في هذا الإقرار، على سبيل المفارقة، ضرب من المسيحية؟

n لماذا؟ لسنا على الأقل مجبرين أن نكون مسيحيين حتى نقول أن في الإنسان قدرة إبداعية! بل إنه يمكن القول أن الدين ظاهرة تم من خلالها تجريد الإنسان من خصاله ونسبتها إلى الله. كانت تلك تحديدا أطروحة سبينوزا في نقده للسياسة اللاهوتية. فهو إذ يتحدَث عن النص التوراتي يقول عنه أنه حكاية شعب افتكَ منه كل ما فيه من إنساني ومن إبداعي بفعل رؤية لاهوتية تقدَم إلينا على أنها رؤية طبيعية، نوع من الطبيعوية الثبوتية. بالانخراط في الطريق المعاكسة يمكننا استعادة قدرتنا على المرور من الغريزة إلى الهوى ومنه إلى الذكاء.

o ما يلفت الانتباه في فكركم هو وحدته الكبرى. كل مفاهيمكم تجيب بعضها البعض. ماذا عن نزعتكم الديمقراطية في هذا السياق، ماذا عن هذه النزعة التي يمكن القول عنها أنها راديكالية أو ديمقراطية مغالية؟

n مفهوم الديمقراطية هذا ضبابي إلى حد ما. لقد ورثناه عن التقليد الأوروبي الكبير، الغربي، بل لنقل عن المركزية الأوروبية. ضمن هذا التقليد، تعيَن الديمقراطية باعتبارها الشكل الثالث الممكن للحكم. فالحكم بما هو تدبير للواحد يمكن أن يتمَ سواء عن طريق واحد آخر، الملك، سواء من خلال مجموعة من الناس، الأوليغارشية أو الأرستقراطية، سواء أخيرا من خلال الكثرة. المشكل هو أن هذا الشكل الأخير الذي به تعرَف الديمقراطية، هو الأكثر مدعاة للنقد والأكثر مخاطرة من بين كل الأشكال المذكورة كلَها. إنَه لا يكاد ينجح أبدا. فتدبير الواحد بواسطة الكثرة يفشل باستمرار. وهذا ما يجعل بين هذه الأشكال الثلاثة نوعا من العلاقة الدورية: أزمة الديمقراطية تعيد إلى الوحدة، إلى الملك، أي إلى مبدأ التدبير الأحادي. لا شك أن هناك خطأ ما في هذا التعريف للديمقراطية. ربَما وجب إذن أن نعتبر الديمقراطية ليست مجرَد شكل من أشكال الحكم بل الشكل الأوحد الممكن للحكم. وهو ما يجعل باقي الأشكال مجرَد أشكال تعويضية، مؤقَتة.

o هذا توصيف يذكَرنا بذاك الذي يقترحه جاك رانسيير في كراهية الديمقراطية…

n أنا من جهتي أحيله هو أيضا إلى سبينوزا. حسب هذا الأخير، الديمقراطية بما هي ديمقراطية مطلقة ليست مجرَد تدبير للمشترك، إنها شرط العيش معا. وهي أطروحة قريبة من تلك التي يقدَمها رانسسير لو لم تكن هذه في رأيي متناسية للمضامين. تلك مشكلة كل المفكرين الفرنسيين، مثل كورنيليوس كاستورياديس وكلود لفور وطبعا جاك رانسيير. لقد عدَلوا العظمة السياسية، ولكن على نحو مجرَد وعبر عزلها عن مفهوم الاستغلال. وعندما يبقى المرء هناك فإنه لا يغادر أرض الفلسفة السياسية المحضة، المؤسساتية وذات الطابع اللاهوتي. ينبغي على العكس من ذلك مقاربة السياسة والاقتصاد مجتمعين لأن تركيب المشترك مسار دينامي ومفتوح باستمرار على التناقض والتغاير. كل يوم يتواجه البيوسلطوي والبيوسياسي المقاوم سواء في مواقع الإنتاج أو كذلك في إعادة الإنتاج العامة للمجتمع وبالتالي للخيال، لتلك المقدرة على إبداع أشياء مختلفة. هناك أيضا مشكل كبير: إذا ما انفصل رأس المال الثابت عن الطبقة العاملة أي عن جملة العاملين، إذا لم يعد الذين يشتغلون يجدون في رأس المال سببا، وعندما لا يجد رأس المال بدوره قدرة على التسيير ويتحوَل بالتالي إلى عنصر تشويش، عند ذلك كله يصبح المشكل الاقتصادي أساسيا. كما أن الديمقراطية لا يمكن مقاربتها على نحو مجرَد، كما يفعل ذلك رانسيير. في كلمة: ينبغي إعطاء اللغة السياسية طابعا متعيَنا عبر الاقتصاد.

o أعيد طبع عملكم الضخم عن سبينوزا، الهجانة الوحشية. ونحن نعلم أنه في هذا العمل بالذات صغتم مفهوم «التشكيلة». ما الذي يشدَكم أكثر إلى سبينوزا؟

n لقد أعدت قراءة سبينوزا وأنا في السجن. انطلاقا من نقد ما كان من شأنه إيصالنا إلى الهزيمة، نحن أنصار الاستقلالية العمَالية، كنت أتساءل عمَا إذا كان بعد ممكنا إبقاء الأمل في تغيير جذريَ للمجتمع حيَا. عندها انتبهت إلى أنه وجد في تاريخ الفلسفة الحديثة تيار مقاوم للتركيبة اللاهوتية السياسية التي كانت عليها السلطة السائدة. إبَان الخروج من العصور الوسطى، كان يبدو أن الفلسفة قد قلبت كل شيء، ولكنها في العمق، بمرورها من التعالي إلى المتعالي لم تكن قد غيَرت سوى العلامة داخل الإطار الميتافيزيقي عينه. من هوبس إلى روسَو إلى هيغل، ارتسم إذن أفق مطلق لتبرير السلطة. على الطرف الآخر، إذا كان ماكيافيل قد أدرج الواقعية في الفكر السياسي، وإذا كان ماركس قد استطاع فيما بعد تحويل هذه الواقعية إلى نظرية في الذاتية السياسية وفي النضال ضدَ الاستغلال، ما كان ذلك في الحقيقة ممكنا لو لم يكن هناك بينهما سبينوزا، فيلسوف المحايثة المطلقة الذي أعاد تشكيل الكيان عبر القدرة الإنسانية على الإبداع والذي جعل من الجسد مستطاع حياة ومن الحب مفتاح الحياة. كان الخيار على هذا النحو: بيَن سبينوزا أنه لا حاجة لا لإله ولا لملك حتَى تنتظم الحياة. ذلك أن الفرادات في اجتماعها الحر كافية لأن تنجم عنها مؤسسات للحرية وأن تتأسس الديمقراطية. التشكيلة، المجموعة القوية من الفرادات، كانت هي القاعدة التي من خلالها أمكن تصور ممارسة سياسية تضمن مؤسسات للحرية بعيدا عن الفكر الغيبي وعن الفقر. حتى بالنسبة للرجل المهزوم والمسجون الذي كنته إذَاك، كان يمكن إذا اعتمادا على مفهوم الكثرة الحية هذا أن يعاد بناء الأمل…

– نص الحوار الذي أجراه معه باتريس بالَون ضمن العدد 468 من مجلَة مغازين ليترار أكتوبر 2007 تحت عنوان«طوني نقري، بناء الحداثة الجديدة »