نظم مركز أجيال 21 للثقافة والمواطنة بالمحمدية ، يوم السبت31 مارس 2018، لقاء ثقافيا، احتفاء بالتجربة الإبداعية للكاتبة عائشة البصري بدار الثقافة ، تضمن مداخلات نقدية قاربت المنجز الشعري والسردي للكاتبة من زوايا مختلفة ، وشارك فيه كل من الكاتب والاعلامي عبد العزيز كوكاس، الشاعرة عائشة عمور والصحفية حفيظة الفارسي، فيما سير فقراته الكاتب محمد خفيفي.

تماشيا مع موضوع هذا اللقاء «بين السرد والشعر»، وبما أنني حمالة هويات نصية متعددة، سأتحدث في هذه الاضاءة المعنونة بـ «السفر إلى السرد مع تذكرة عودة» عن تجربتي المتواضعة، وعن رحلة النزوح من الشعر الى الرواية ثم الى القصة القصيرة، انطلاقا من سؤال طرح علي بإلحاح منذ صدور روايتي الأولى «ليالي الحرير»: لماذا التحول إلى السرد؟

في الاطار العام، لابد لي أن أشير إلى أن السؤال المطروح الآن على الشعراء الذين أغرتهم الرواية ليس بريئا تماما. إنما يتضمن نوعا من التبخيس للشعر، لأن المضمر منه أن زمن الشعر قد انتهى أو في طريق النهاية، وهو ما تداوله بعض النقاد بخصوص الزمن الأدبي الراهن، هل هو زمن الشعر أم زمن الرواية. بعدما نشر الدكتور جابر عصفور مقالته الشهيرة حول زمن الرواية الذي جاء ليعوض زمن الشعر. هذا الطرح (الهروب من الشعر)، ورغم تقلص مساحة الشعر في السنوات الأخيرة – لا تؤكده المعطيات الواقعية فعدد كبير من كتاب الرواية من القرن العشرين قدموا من الشعر: خوسي سراماغو، بول أوستير، الطاهر بنجلون، ميشيل بيتور، بيتر هاندك، غونتر غراس وغيرهم. فيهم من ظل يكتب الشعر والرواية في نفس الآن، وفيهم من عاد إلى الشعر بعد أن حقق منجزات باهرة في الكتابة الروائية، هناك قضايا وانشغالات تختار شكلها الملائم. غونتر غراس عندما نشر قصيدة «ما يجب أن يقال» والتي أثارت زوبعة كبيرة، خصوصا في إسرائيل، لم يستغرق وقتا كبيرا ليؤلف رواية كي يعبر عن غضبه.

وعلى النقاد أن يدركوا أن الشاعر أو الكاتب لا يختار الشكل مسبقا، وأن مثل هذه النقاشات قد تبعدنا عن الأسئلة الحقيقية والأخطار المحدقة بمهنة الكتابة مثل: هل هو زمن الورق أم زمن افتراضي في عصر الأنترنيت والفايسبوك والتويتر؟ ماهو مستقبل النص الأدبي العربي؟ كيف نفك العزلة عن إبداعنا لننافس نصوصا عالمية؟ وأسئلة أخرى.

شخصيا لا أثق كثيرا في خصام مفتعل كهذا وإلا لماذا ينسى نقاد الأدب تحول كتاب أجناس إبداعية أخرى إلى الرواية: كتاب المسرح والسيناريو… وكتاب القصة على الخصوص وهم كثيرون سلكوا هذا المسار؟هل يعود ذلك إلى الاعتقاد الخاطئ السائد أن الانتقال من القصة القصيرة إلى الرواية حق مشروع وعادي وما كتابة القصة القصيرة إلا تمهيد أو تمرين يسبق كتابة الرواية بما أن مجالهما معا هو السرد؟

مع أن من يكتب القصة القصيرة يعرف صعوبة تقنيات كتابة القصة القصيرة أكثر من الرواية.

على المستوى الشخصي ستبدو تجربتي في الكتابة مرتبكة زمنيا إلى درجة من الصعب تصنيفي في جيل معين (إذا ما اعتمد تصنيف الأجيال) ومرتبكة على مستوى أجناس الكتابة، من سبق الآخر إلى دور النشر؟ نشرت القصة القصيرة في مجلات حائطية ومنشورات في المرحلة الاعدادية، ملأت كما فعل زملائي الحالمون بالتأليف دفاتر أنيقة بخواطر وأشعار. نلت جائزة أحسن نص قصصي في المرحلة الثانوية وقد كان أستاذي القاص المغربي محمد المصباحي حينذاك مشرفا على المسابقة، تلتها مرحلة صمت في الجامعة. انشغلت بالألوان كتبت بعض المقاربات لأعمال تشكيليين مغاربة وبعض التغطيات لأنشطة ثقافية متفرقة.

ثم ظهرت في الساحة الثقافية المغربية بأول مجموعة شعرية «مساءات» وتلتها ست مجموعات أخرى على مسافة عقد من الزمن قبل أن أصدر أول رواية..

من هذا المنطلق أخلص إلى أن تفاوت النشر وليس الكتابة حسب الأجناس الأدبية، كان بالنسبة لي يخضع لمزاج خاص جدا، لكن الأكيد أن كتابة الرواية لم تكن بالنسبة لي تكتيكا أو تحريضا لجنس ضد آخر أو موضة يتبعها الشعراء حاليا كما يروج، بل كانت الرواية وأقصد هنا روايتي الأولى (ليالي الحرير) لحظة خاصة جدا (وليدة تجربة موت لم يحسم)، لا علاقة لها بالجو الثقافي العام. في هذه اللحظة أحسست بحاجة لمساحة أكبر لأكتب شهادة صريحة عن الحياة أو بالأحرى لأعيد صياغة كلام بوضوح أكثر. فكثيرا ما نختبئ نحن الشاعرات خلف قناع المجاز ونكتفي بالإيحاءات دون أن نجرؤ على عري الكلام.

وقد يكون الدافع إلى اللجوء إلى الرواية كذلك هو صعوبة التكيف مع واقع التحولات السياسية والاجتماعية أو الشخصية. فكما قيل حين يرفضنا الواقع أو يصبح مع الصعب التكيف معه، نبحث عن انتماء ما في الرواية: نخلق شخصيات ونجعل منها آباء وأخوالا وأعماما وإخوة وأحبة وكذلك أعداء.. نبني فضاءات نسكنها: شوارع وأحياء ومدنا نفترضها..

إغراء كتابة الرواية راودني منذ البدايات، لكنني وقتها توقفت عند الصفحة الخمسين وبقيت الرواية والفكرة مركونة بين الرفوف. وقد وعيت في ما بعد أن عدم نضج تلك الرواية كان سببه أنني لم ألتقط جيدا التباس تلك اللحظة. روايتي الأولى «ليالي الحرير» رواية مؤجلة، ظلت تبحث عن فضاء.

إن التحول من جنس أدبي إلى آخر يستدعي التساؤل عن مدى استفادة الكتابة الروائية من الشعر؟ (بما أن صفاء الجنس الأدبي أصبح متجاوزا في الرواية).

بدون شك أن يكتب شاعر رواية هو إثراء مضاعف.

شخصيا وإلى جانب أجناس أخرى (سينما، مسرح، تشكيل)، استفدت كثيرا من تقنيات الكتابة الشعرية. فجاءت اللغة مكثفة تتجاوز الاخبار إلى آفاق المجاز دون الإغراق فيه طبعا، وهي صيغة صعبة. في هذا السياق كتب الناقد المصري الدكتور صلاح فضل عن رواية «ليالي الحرير»: إن اللغة مع تقنيات أخرى شديدة البلاغة والتجريب تلعب دور البطل في ليالي الحرير».

هل أستطيع أن أقول إن الشعر استفاد من الرواية؟

انطلاقا من تجربتي المتواضعة أقول: من الممكن ذلك لأنني وأنا أجمع مجموعتي الشعرية الأخيرة «السابحات في العطش» التي صدرت بعد رواية «ليالي الحرير»، لمست تسريدا طاغيا على القصائد. جل قصائد مجموعة (السابحات في العطش) مبنية على السرد في تفاعل وانصهار بين المكونات السردية ومقومات الخطاب الشعري بالاضافة لتيمة موحدة، وهي تيمة «النسيان» مع الاشارة إلى أن ملامح هذا التسريد بدأت بوادره في المجموعات الخمس السابقة وبشكل خجول. وقد أشارت الدكتورة زهور كرام في مقاربتها النقدية لمجموعتي الثانية (أرق الملائكة 2002) إلى تداخل الحكائي والشعري في المجموعة. لحد الآن أكتب الشعر والسرد بشكل متواز حتى أنني لا أعرف من منهما استراحة للآخر؟

بين محطة وأخرى، أشتغل مع فنانين مغاربة وأجانب على حقائب فنية تلبية لإغراءات اللون التي لازمتني منذ بداية التجربة.

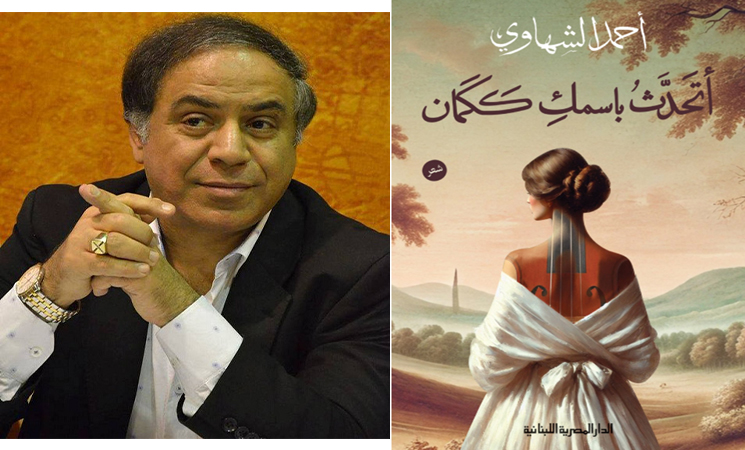

لكنني أظل شاعرة وأنتصر للشعر. فقد نشرت بعد رواية (ليالي الحرير) مجموعة شعرية (السابحات في العطش) وبعد المجموعة الشعرية رواية (حفيدات غريتا غاربو) ومؤخرا أصدرت عن نفس الدار المصرية اللبنانية في القاهرة مجموعة قصصية تحت عنوان «بنات الكرز».. جربت الكتابة للفتيان بكتابين «حوريات البحر» و»التسامح بالألوان» وهي تجربة لم تكن بالسهولة التي خمنت.. وقد أنشر مسرحية أو يوميات. كذلك أتمنى لو كنت كاتبة سيناريو لعشقي للسينما.. ولن أشعر في يوم من الأيام بالذنب لأنني تجاوزت تخصصا أدبيا معينا لبسته زمنا لأن الكتابة بالنسبة لي هي رحلة طويلة بمحطات مختلفة.

عودا إلى الشعر، أعترف أنني لا أحب أن أتحدث عن تجربتي الشعرية لأن هذا الحديث ينزلق عادة إلى أحكام قيمة ومفاهيم ونظريات تخص الناقد ولا أريد أن أرتدي جبة الناقد. لهذا سأقرب الحضور من تجربتي الشعرية المتواضعة عبر جرد كرونولوجي.

ككل البدايات الخجولة في المرحلة الاعدادية ملأت كما فعل زملائي بالتأليف دفاتر أنيقة بخواطر وأشعار وقصص وعنونتها بالبنط العريض دون أن أنسى الإهداء والمكان المخصص لدار النشر.

شاركت في قراءات شعرية بدار الشباب بمدينتي الصغيرة ابن احمد ثم مرحلة طويلة من الصمت أهم أسبابها انشغالاتي كأم.

بعد سنوات قررت أن أهرب من جب الصمت وأفتح مزلاج الكلام. أن أعيد كتابة الصمت الطويل من خلال شخوص وأمكنة ولحظات غمرها النسيان وعادت لتدق باب الذاكرة بإصرار لتبحث لها عن صوت. هكذا ولدت المجموعة الاولى «مساءات» دون مقدمات أو نشر ولو قصيدة واحدة في المنابر الثقافية. فجاءت كأي ابداع أول استنزافا للذاكرة وإحياء للحظات عبرت الجسد وتركت ندوبها عليه. ثم «أرق الملائكة» كامتداد لتجربة «مساءات» من حيث اللغة والبنية ونفس القصيدة وتشابه العوالم، وكتجربة ثالثة مختلفة تماما عما سبق وأصدرت مجموعة «شرفة مطفأة» عبارة عن قصائد قصيرة جدا معتمدة على تكثيف لغوي ولمعة الفكرة، محاولة التقاط لحظات عادية وبسيطة في واقع غير عادي ومعقد لرسم عوالم بتفصيلات صغيرة وذاتية يوصلها خيط حرير رفيع بنسيج الوجود الكلي. عوالم مرتبطة بكائن إنساني، عوالم امرأة. هذه العوالم التي هي بالنسبة لي بمثابة منظار سحري للتجارب أي بمعنى تحويل تجربة يومية، محض تجربة يومية إلى موضوع كوني من الأنا إلى الآخر، بحفنة صغيرة من الكلمات، يقينا مني أن السمات الفردية هي التي بإمكانها أن تتعالى لكي تنتمي إلى كل ماهو إنساني ومشترك كوني. «ليلة سريعة العطب» المحطة الرابعة وهو وفي جزء كبير منه محاولة للانفلات من وطأة حضور الآخر / الرجل في خطاب القصيدة، والذهاب إلى الأمكنة إلى حد التماهي. المجموعة نحت نحو الانعتاق من ثنائية المرأة والرجل (الثنائية التي طبعت مسافة طويلة من الشعر النسائي المغربي والعربي).

أما خلوة الطير فهي عبارة عن كنانيش منفصلة كناش الموت كناش الحياة، كناش الحب، كناش الخريف، وهي إلى حد ما عودة لتجربة القصيدة الومضة التي بدأتها في «شرفة مطفأة» لكنها في خلوة الطير أخذت منحى صوفيا كعنصر طاغ في المجموعة. أظن أن المجموعة الاخيرة «السابحات في العطش» هي صوتي الخاص الذي سيميزني في الساحة الشعرية.

هذه التجربة الشعرية المتواضعة واكبتها ترجمات لعدد من اللغات الأجنبية (عزلة الرمل، ندبة ضوء، أفرد جناحي) بالاسبانية، (قنديل الشاعر، تحت مطر خفيف) باللغة التركية (أرق الملائكة، حدس ذئبة، بين طيات الموج) باللغة الفرنسية (توهج الليلك) بالايطالية.

حين أتأمل الآن هذا المسار المرتبك في الزمن، أجده لا يختلف كثيرا عن مسار كاتبات أخريات مغربيات وعربيات نظرا للوضع الاجتماعي والثقافي المعقد والصعب للكاتبة في العالم العربي. فكثيرا من التجارب الواعدة انسحبت إلى الظل لافتقادها القوة والقدرة على خلق توازن بين الكاتبة والأم والزوجة والعاملة، وهو توازن اعترف أنه شبه مستحيل.