تحولت أنظار كبار صانعي الاستراتيجيات في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة نحو برامج الفضاء التي تطلقها الصين، بعدما كان القلق منصبا إبان الحرب الباردة على الصواريخ والأقمار الصناعية السوفياتية.

وتطلق الصين، التي يقود الجيش جهودها في مجال الفضاء، حاليا صواريخ إلى الفضاء أكثر من أي بلد آخر. وأطلقت 39 صاروخا العام الماضي مقارنة بـ31 أطلقتها الولايات المتحدة و20 من روسيا وثمانية فقط أطلقتها أوروبا.

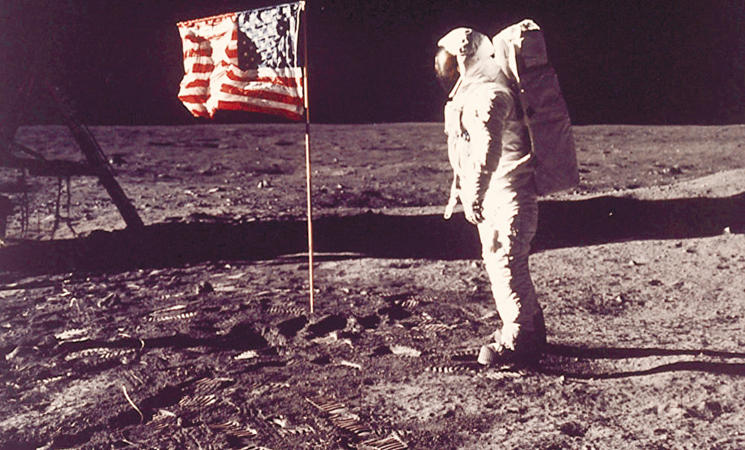

والخميس، أرسلت الصين مسبارا إلى الجانب المظلم من القمر للمرة الأولى في تاريخ الفضاء، بينما تخطط لبناء محطة مدارية خلال العقد المقبل. وتأمل بعد عقد بإرسال رائد فضاء صيني إلى القمر ليكون أول من يسير على سطحه منذ عام 1972.

وتنفق الصين حاليا على برامجها الفضائية المدنية والعسكرية أكثر مما تنفقه روسيا واليابان. وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الميزانية التي خصصتها الصين لهذا المجال للعام 2017 بنحو 8,4 مليارات دولار، رغم موقف بكين الملتبس في هذا الشأن.

ويعد هذا الرقم أقل بكثير من الـ48 مليار دولار التي تنفقها الولايات المتحدة على برامجها المرتبطة بالفضاء سواء مدنية او عسكرية، بحسب المحلل فيل سميث من شركة “برايس” الاستشارية للفضاء والتكنولوجيا. لكنه يتجاوز ضعف ميزانية روسيا المخصصة للفضاء في المجال المدني والتي تم خفضها إلى ثلاثة مليارات دولار.

وبعد تأخرهم لعقود في هذا المجال، استنسخ قادة الصين بشكل منهجي للغاية مراحل التطور الفضائي الذي حققته دول عظمى أخرى، وتمثل ذلك في إرسال أول قمر صناعي في 1970 وأول مهمة مأهولة إلى الفضاء في 2003 وأول مركبة فضائية مأهولة تلتحم مع معمل مداري في 2012 إلى جانب تشغيل نظام “بايدو” للملاحة بالأقمار الصناعية والذي يعد النظير الصيني لنظام “جي بي إس”.

وقال الخبير في برامج الفضاء العسكرية لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن تود هاريسون “في حال واصلوا هذا المسار، فسيطغون سريعا على روسيا في ما يتعلق بقدراتهم في مجال تكنولوجيا الفضاء”.

ولا تشكل الصين حاليا أي تهديد لسوق إطلاق الأقمار الصناعية التجارية، والذي لا تزال تهيمن عليه شركات بينها “سبيس إكس” الأميركية و”أريان سبيس” الأوروبية وروسيا.

ولم يطغ تقدم الصين بعد في مجال استكشاف الفضاء على الولايات المتحدة.

وبينما هن أ مدير وكالة “ناسا” الصين بهبوط مسبارها القمري “تشانغ ايه-4”، إلا أن قانونا أميركيا صدر في 2011 يحظر التعاون فضائيا مع بكين، رغم أن الكونغرس بإمكانه تغيير ذلك.

وتكمن المنافسة الحقيقية في مجالين: على الأمد القريب — الاستخدامات العسكرية للفضاء، وعلى الأمد البعيد — استغلال موارد الفضاء.

ولا يزال استخراج المعادن أو المياه من القمر أو الكواكب الصغيرة، تحديدا لإنتاج وقود الصواريخ، هدفا بعيد المنال. لكن المؤسسات والشركات الأميركية الناشئة بدأت العمل على ذلك.

وبخلاف الحال أيام الحرب الباردة، يجري غزو الفضاء بمعظمه في ظل فراغ قانوني.

ففي ستينات وسبعينات القرن الماضي، تفاوضت واشنطن وموسكو على معاهدات عدة مرتبطة بالفضاء، تحديدا لضمان التعاون العلمي وحظر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء.

وقال استاذ قوانين الفضاء في جامعة نبراسكا-لينكولن فرانز فون در دانك إن “المعاهدات ضبابية لدرجة تجعل من الصعب التأكد من التبعات القانونية لعمليات الاستخراج في الفضاء”.

وطغت على هذه المعاهدات كذلك التكنولوجيا العسكرية الحديثة على غرار معدات الليزر المضادة للأقمار الصناعية والهجمات الالكترونية والتشويش الإلكتروني والصواريخ الأرضية المضادة للأقمار الصناعية مثل ذلك الذي اختبرته الصين في 2007.

وبينما تحتكم النزاعات على الأرض لقوانين الحرب، لا نظير لهذه القوانين في الفضاء وهو ما يترك كثيرا من الأسئلة بدون إجابات.

ففي حال اصطدم قمر صناعي بآخر في الفضاء، هل يعد ذلك “هجوما”؟ ماذا سيكون الرد الملائم؟ يجب أن تتم حماية الأقمار الصناعية المدنية من العمليات الانتقامية، لكن ماذا عن الأقمار ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية المزدوجة؟ وكيف ترد دولة ما على هجوم إلكتروني غير معروف المصدر؟

وفي هذا السياق، يقول استاذ برنامج قانون الفضاء في جامعة نبراسكا جاك بيرد “من الصعب للغاية التمييز بين السلاح وغيره في الفضاء”.

وأضاف “للأسف، يصعب تصور أي نزاع مسلح كبير على الأرض لا يمتد إلى الفضاء”.

وأوضح أن “الصينيين يستعدون لأي جديد قد يطرأ في المستقبل و (…) يجرون اختبارات أنظمة للتدخل في اتصالاتنا وعمليات البث التي تتم من الأقمار الصناعية إلى الطائرات المسيرة”.

وقال هاريسون إن “الولايات المتحدة لا تجاري وتيرة التهديدات التي تواجهها أنظمتنا الفضائية” وهو ما يتركها عرضة للمخاطر.

في هذه الأثناء، فإن الحوار بين الولايات المتحدة والصين في هذا الشأن منعدم نظريا، بخلاف ما كانت عليه الحال مع موسكو خلال الحرب الباردة.

وقال هاريسون “في حال وقعت أزمة في الفضاء تشمل الصين، فليس من الواضح إن كان جيشنا يعرف بمن يتصل”.

لكن مراقبين آخرين أبدوا موقفا أكثر تشكيكا حيال تصوير الصين كخصم معاد للولايات المتحدة.

وقال برايان ويدن من “سكيور وورلد فاونديشن” أو (مؤسسة عالم آمن) التي تتخذ من واشنطن مقرا، إن بعض أنصار وجهة النظر التي ترى تهديدا في الصين يستخدمون ذلك كوسيلة لدفع الكونغرس لتخصيص مزيد من الأموال لوكالة “ناسا”.

واضاف “يعتقدون أن ذلك سيشكل دافعا للولايات المتحدة للقيام يما يريدون في الفضاء”.

وتابع “انهم يرون في المنافسة مع الصين مفتاحا لإطلاق الرغبة السياسية والأموال لتمويل المشاريع التي يريدونها”.

حرب الفضاء ضد أمريكا

بينما تدور رحى الحروب في عدة مناطق من العالم تستعد الصين لحرب الفضاء؛ فهي تجهز “قوات عسكرية فضائية” لتزيد من حضورها في المدار الأرضي المنخفض، وعلى الرغم من عدم صدور بيانات رسمية من جانبها لكن صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية نشرت معلومات عن هذا الأمر اعتماداً على مصادرها الخاصة.

وقالت إن القوات الحربية الفضائية الصينية سوف تشمل صواريخ نووية وقوات معلوماتية ووحدة جيش إلكتروني، إلى جانب استخبارات متخصصة بتحليل الإشارات الإلكترونية، وهذا النوع من الاستعداد يعد الصين لخوض حرب كاملة في الفضاء.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام صينية الشهر الماضي أن وحدة قوات الفضاء سوف تضم 3 أقسام؛ الأول يعنى بالصواريخ الاستراتيجية، والثاني بالحرب الإلكترونية، والثالث بقوات الفضاء، وفي طريق الاستعداد قامت الصين بإجراء 6 تجارب لغارات صوتية، وسلسلة من التجارب لصواريخ مضادة للأقمار الصناعية.

تأتي هذه الاستعدادات، بحسب التقديرات الاستراتيجية لمحللين، ضمن خطة الصين لفرض نفسها قوةً عظمى منافسة للولايات المتحدة في العالم، وتعتبر سيطرتها على الفضاء تفوقاً كبيراً على الولايات المتحدة وتضمن لها الانتصار في أي حرب ضدها على الأرض.

وفي هذا السياق نقلت الصحيفة الأمريكية عن ريك فيشر، المتخصص بالشؤون العسكرية الصينية، قوله إن هناك أسلحة فضائية أخرى تعمل الصين على صناعتها مثل السفن الفضائية المسلحة بالليزر ومركبات عسكرية فضائية؛ لذا من المتوقع أن يصبح مدار الأرض مزدحماً بالأسلحة كما هو سطح الأرض تماماً.

كما أن ازدياد وجود عدد من الأقمار الصناعية غير الفعالة والكامنة في المدار يدل على احتمال كونها خاملة تنتظر أوامر لتقوم بتعطيل عمل أقمار صناعية أخرى، وهو ما قد تبدو عليه الحرب المستقبلية بين الدول العظمى، لكن الخطورة تكمن في أن أي تدمير للمدار الأرضي قد يعيد البشرية في كهف الزمن آلاف السنين إلى الوراء.

وهنا يمكن النظر إلى أن التطور الذي تسعى الصين لإحداثه على منظومتها العسكرية يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تحاول القيام بها لتفرض نفسها قوةً عظمى، وربما وحيدة، في العالم في المستقبل القريب، هذا على الرغم من كونها تواجه الكثير من التحديات التي تعيق تقدمها.

لكن من الأسباب التي تدفع دول الغرب المهيمنة إلى أن تنظر إلى الصين بعين القلق هو التطور الاقتصادي الضخم الذي وصلت إليه في العقدين الأخيرين، منذ وفاة زعيمها ماو، واستلام دانغ الحكم وإجرائه إصلاحات اقتصادية في التسعينات.

إضافة إلى الاقتصاد القوي الذي بدأ يقترب من اقتصاد الولايات المتحدة، تمتلك الصين عدة عناصر جيوسياسية تؤهلها لتكون قوة عظمى؛ مثل عدد السكان، والمنظومة العسكرية والمساحة وخطط استراتيجية ورغبة في التسيّد.

من ناحية أخرى تواجه الصين تحديات عدة تحتاج التغلب عليها قبل أن تصبح القوة المهيمنة الوحيدة؛ فهي تقف أمام كارثة بيئية كبيرة بسبب نسبة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالية التي تدفع المجتمع الدولي إلى فرض قيود على صناعتها، إلى جانب ذلك على الرغم من كون الصين ذات قوة سكانية هائلة (أكثر من 1.3 مليار إنسان) لكنها تعاني من كون المجتمع أصبح عجوزاً وليس فيه كثير من الشباب؛ ممّا يهدد جودة القوة العاملة في المستقبل.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تدرك طموح الصين لتحسين قوتها في المنطقة، خاصة عن طريق فرض قوتها في بحر الصين الجنوبي والتسبب بخلافات مع الدول المجاورة، وعلى ضوء ذلك يخصص البيت الأبيض ومؤسسات الإدارة الأمريكية جزءاً كبيراً من انتباهها لتحليل تطورات الصين ومراقبتها، فبحسب ما اطّلع عليه “الخليج أونلاين” فإن المؤسسات الأمريكية الرسمية فيها أكثر من 200 موظف وباحث متخصص بالشأن الصيني يقدمون تقارير شبه يومية عنها.