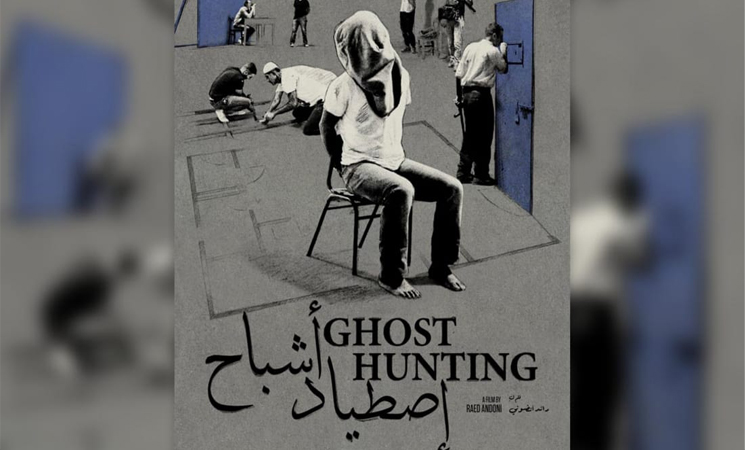

باختزال مخلٍ، يقوم فيلم «اصطياد أشباح» (2017) للمخرج الفلسطيني رائد أنضوني على فكرة بسيطة وهي إعادة «تمثيل»(1) وإحياء تجربة الاعتقال في سجن المسكوبية -مركز التحقيق التابع للمخابرات الإسرائيليّة في القدس- التي مرّ بها المخرج عندما كان ابن 18 ربيعًا، من خلال تجربته الشخصيّة وتجارب أخرى موازية لها لأسرى آخرين بهدف إلقاء الضوء على أبعادها.

من المجحف -بحالٍ من الأحوال- اختزال فكرة الفيلم كما تقدمه أوراق المهرجانات ومواقع الإنترنت السينمائيّة بهذا الشكل. فالفيلم له جوانب أعمق كثيرًا من هذا، إذّ يتطرق إلى نتائج تدوير العنف في المجتمع الفلسطيني، ليس من خلال العلاقة المركبة بوضوحٍ وجلاءٍ بين منظومة الاحتلال والفلسطيني/ة فحسب، إنما أيضًا من خلال تبعات ذلك على الفلسطيني نفسه، وعلاقته المعرفيّة بذاته وعالمه.

قبل الغوص أكثر في بنية الفيلم والأفكار فيه، تجِب الإشارة المفاهيميّة إلى بنية المنظومة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي لا باعتبارها «حدثًا» إنما «سيرورة»، وبالتالي فإنّ التعاقب الزمني/الكرونولوجي للعلاقة بين المحتل والواقع تحت الاحتلال فيها هو علاقة تراكميّة ديالكتيكيّة. بمعنى آخر، لا يمكن فهم مشروع «أنضوني» لإعادة إنتاج تجربة الاعتقال والأسر بمعزل عن الاحتلال، حتى بعد التحرير، فمشهد أبناء أحد الأسرى وهم يلهون ويلعبون بأدوات التعذيب في السجن الذي بناه المخرج للتصوير، ليس مشهدًا تحرريًا جماليًا ذا بعد شاعري لاندحار الاحتلال وانتهاء تجربة السجن. فمنظومة العنف، حتى بعد تحرير الأسرى المشاركين في الفيلم، ودمجهم في الحياة اليوميّة هي منظومة مستمرة، وزوالها لن يكون كافيًا للتحرر منها ومن تبعاتها وآثارها، وبالتالي فالسؤال الأهم الذي يطرحه الفيلم في منظورنا، بمقدار ما هو سؤال تجربة الأسر نفسها، لا أنّه كذلك، هو: ماذا بعد تجربة الأسر والتحرير، فلسطينيًا؟!

أولًا: فكرة السجن، بين سجين وسجان

أغلب الأعمال السينمائيّة والأدبيّة التي تناولت فكرة الاعتقال والأسر، يمكن تمييز خط فاصل وأساسي فيها بين شخصيّة السجين والسجان، كما هو الأمر في نماذج أدبيّة عُرفت بـ»أدب السجون» كرواية «شرق المتوسط» (1975) و«الآن هنا» (1991) للروائي الراحل عبد الرحمن منيف (1933-2004)، ورواية «القوقعة» (2008) لمصطفى خليفة (تاريخ الميلاد مجهول)، ورواية «تلك العتمة الباهرة» (2001) للطاهر بن جلون (1944-)، ونماذج سينمائيّة عربيّة مثل «إحنا بتوع الأتوبيس» (1979) -الذي استخدم لإدانة النظام الناصري- وفيلم «الكرنك» 1973، وأخرى غربيّة (أمريكية وأوروبيّة) مثل «القلعة الأخيرة» (2001) والذي هو تنويع على نظرية في إستراتيجية الحروب بشأن ميزان القوة المادي والمعنوي، وفيلم «الهروب من شاوشانك» (1994) ، وفيلم «جوع» (2008) الحائز على الأوسكار، والذي يتناول استخدام «الحق في الجسد» لمقاومة منظومة السجن، وفيلم «التجربة» (2001) الألماني، والذي ينتهي بمشهد عبقري، يجعل من المشاهد/ة مشاركًا/ـةً في القمع، بمجرد أن شهد/ت على وجود السجن في بلاده/ا(2).

ما يهمنا في كل هذه النماذج هو وضوح الخط الفاصل بين السجين والسجان في السرد، وبالتالي توزيع الأدوار والسلطات، وكنتيجة مبنية عليه، موقف المتلقي/ة دراميًا وفكريًا، وحتى إنسانيًا، من كل الأطراف والعلاقة بينهم. لكن في فيلم «اصطياد أشباح» يغيب الحدّ الفاصل بين السجين والسجان. ففي مشهد مؤسّس في الفيلم، بعد أن أعلن أنضوني في الجريدة عن حاجته لممثلين للقيام بدور السجان و/أو السجّانين، وفي لقائه مع المرشحين للعمل، الذين شهدت أغلبيتهم تجربة السجن، إلا «أبو عطا» (رمزي مقدسي)، الذي طلب منه في المقابلة أن يقوم بدور السجّان، وهو الدور الذي أبدع فيه تمامًا، واندمج فيه لدرجة أن أنضوني طلب منه التوقف، إلا أنّه سرعان ما أسند إليه دور «السجين»، الدور الذي أجاده برغم أنه لم يمر بتجربة الأسر فعليًا، كما هو الحال مع بقية المشاركين في الفيلم، ما دفع الكثير من المتلقين والنقاد ليشيدوا بأدائه.

يقول المخرج الروسي -السوريالي- آندريه تاركوفسكي (1932-1986) في كتابه «النحت في الزمن» (1986): «الشيء الوحيد الذي يتعيّن على الممثل السينمائي أن يفعله هو أن يعبّر في ظروف معيّنة عن حالة سيكولوجيّة خاصة به وحده، وأن يفعل ذلك على نحوٍ طبيعي منسجم مع بنيته العاطفيّة والفكريّة، وبالشكل الملائم له فقط»(3).

لو كان لنا أن نشير إلى «طبيعيّة/ عفويّة» الفيلم فهي واضحة وجليّة، فالممثلين فيه ليسوا محترفين (عدا رمزي مقدسي)، كما أنّ البناء الدرامي والسردي يعتمد على «الطبيعيّة/ عفويّة»، لدرجة عضويّة، دونها يكاد يفشل الفيلم. وهذه الاعتماد الأساس يجعل تجربة السجن، حتى بعد انتهائها لمن في الفيلم، تجربة مستمرة، ليس باستمرار الاحتلال فحسب، إنما حتى بزواله وتحرر الأسرى، ما يجعل السجن وآثاره، بحسب تاركوفسكي، جزءًا أساسيًا ليس من البنية السيكولوجيّة للمثلين فحسب، إنما كذلك جزء أساسي من البنية العاطفيّة والفكريّة لهم، ما يفتح بابًا واسعًا على فكرة أخرى وهي: ماذا بعد انهيار السجون والمعتقلات وزوال الاحتلال؟

ثانيًا: ماذا بعد؟!

لم يبنِ «اصطياد أشباح» حالة من الشاعريّة الغنائيّة حول انتصار الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من خلال المجموعة العاملة في الفيلم، ولم يبنِ نظرتنا للأسير على أنغام «يا ظلام السجن خيّم.. إنّنا نهوى الظلاما»، بل أثار سؤالًا أساسيًا جدًا يري الحالة السيكولوجيّة لفكرة «هواية الظلام». فالممثلين جميعهم أسرى سابقين، حتى ضيفة الفيلم أسيرة سابقة، وجميعهم (ومعهم تلك الشابة الأسيرة السابقة) أحرار الآن، إلا أنهم جميعًا يحملون عبء تجربة السجن والتعذيب، حتى بعد انتهائها، بل أن أحدهم في حديث شفيف عن الحب، بقدر ما أثار ضحك المتلقي/ة ببساطته وعفويته، إلا أنه كشف كيف أن مسلمات الحب اليوميّة في السياق الطبيعي للبشر، تغدو معركة بطوليّة للأسير/ة. فهل تنتهي تجربة الأسر، بزوال الآسر/الاحتلال؟!

ضمن إحدى الشخصيّات المحوريّة في الفيلم، كان هذا الرجل طويل القامة، نحيف الجسد، الذي تقدم للعمل في الفيلم باعتباره «نجار مواقع تمثيل»، وحتى عندما سأله أنضوني في المقابلة «أكنت أسيرًا سابقًا؟!» أجابه: «نعم، لكنني لست هنا لأتحدث عن هذا الأمر، أنا جئتك لأنني أعمل في السينما، أبني مواقع سينمائيّة!»، ولكن سرعان ما ظهرت آثار تجربته في السجن من خلال سلوكين اثنين:

– إصراره على بناء السجن بنفسه، حتى وإن أخذ هذا الإصرار شكلًا عنيفًا (لفظيًّا أو ماديًّا)، وكأنه «وحده» هو الخبير بذلك، بشكل يتجاوز خبرته في بناء مواقع التصوير السينمائي، لخبرة السجين بسجنه، تمامًا كما السجّان.

– مشاركته في إعادة بناء تجارب السجناء والسجانين، برغم رفضه المسبق في المقابلة أن يتحدث عن تجربته كسجين.

يعيدنا هذا كله للسؤال المركزي في الفيلم، وفي الحالة الفلسطينيّة ككل: ماذا بعد؟! ماذا بعد التحرر والتحرير؟!

باعتبار أن حالة الاستعمار الاستيطاني في فلسطين هي «سيرورة»، وليست «حدثًا»، يمكننا القول بأن «العنف» الذي تنتجه المنظومة الإسرائيليّة خاضع لحالة من التدوير وإعادة الإنتاج، ليس ضمن ثنائيّة إسرائيلي-فلسطيني فحسب، إنما أيضًا، فلسطيني-فلسطيني، وذلك نتيجة مرور تلك الحالة بالعديد من نقاط التحوّل؛ لعلّ أهمها «أوسلو»، التي حولت الحالة الفلسطينية إلى استمراريّة للفرض/السؤال الإسرائيلي، وبالتالي إعادة إنتاج لها بهيئة فلسطينيّة(4).

بصياغة أخرى، أين سيذهب مخزون العنف الفلسطيني إذا لم يعد هناك إسرائيلي؟ أوليست أحوال القرى والبلدات والمجتمعات الفلسطينيّة نموذجًا دالًا لتفشّي العنف الفلسطيني-الفلسطيني، حتى من خلال نموذج مثل رام الله/الضفة الغربيّة وسلوك مؤسسات الدولة التي تدّعي التحرر والاستقلال؟

التحرر من الاحتلال ليس نهاية المشوار، إنما هو بداية للفلسطيني ليستعيد آدميته واستحقاقه البشري.

ثالثًا: عن الجسد

والحركة والعنف

يقول جان جاك لوسركل في كتابه «عنف اللغة» بأن «هناك رابطة طبيعيّة تسلسليّة بين القراءة والكتابة والفعل والتدمير»(5)؛ أيّ أنّ قراءة مكان ما في ذهن المعماري، تستلزم تدميرًا ما، ليُكتب من خلال العمارة، «والتدمير المذكور هو في الوقت ذاته مصدر ألم ومصدر معافاة، إنه علاج مؤلم، كما هي اللغة نفسها، التي هي نظيرته، فاللغة أيضًا تفعل وتدمر، للأفضل وللأسوأ»(6)، وكل أدوات التورية والمجاز والوصف والإدراك اللغوية، بقدر ما تحدث في ذهن المعمار/اللغوي/الكاتب، فهي تحدث أيضًا في اللغة نفسها، وتحدث في العمارة والمكان والفراغ معًا. فالعنف اللغوي هنا، هو «عنف جسدي” عنف دمار العالم، عنف نهاية الوجود»(7)، كما يصفه لوسركل، حيث ينشأ هذا العنف بالخلط بين ما هو «مجازي» وما هو «مادي/حَرفي»، وفي الحالة المكانيّة، يحدث الخلط بين المجازي المتخيل والمادي الموجود، فعليًا في المكان.

على ضوء ما سبق، وفي حالة «اصطياد أشباح» فالعنف بين المجازي/السينمائي والمادي/الواقعي تمظهر في فضاءات ثلاثة:

– ما قبل «اصطياد أشباح» على مستوى استحضار التجربة وإعادة ”تمثيلها».

– بناء المكان من حيث أنها عمليّة عنيفة وممارسة سلطة على الأجساد في الصورة والمكان السينمائييّن، ضمن سلطات المخرج.

– تذبب الحد الفاصل بين السجين والسجان في أثناء استحضار التجربة وإعادة بنائها.

إذا كان لنا أن نبحث في الحالة «القبْليّة/Prior» للفيلم، أيّ الحالة التي سبقت تكوين الفيلم، يمكننا القول، أنّ محاولة أنضوني لبناء السجن من جديد شملت -ولو بدرجة مختلفة- عمليّة بناء/فاعل لحالة من «السجن» لدى الممثلين (الأسرى السابقين)، وبالتالي إعادة هدم -ولو على المستوى السيكولوجي غير الواعي- لحالة تحررهم، الجزئيّة، من الأسر، ولعل هذا هو السبب في تحول أنضوني كما أشار بعض الممثلين مرتين في الفيلم إلى قامع ودكتاتور وعنيف، حتى وإن بدا على طول الفيلم نحيفًا، ضعيف البنية، وهذا النزوع للعنف والشدة والقسوة يتعارض مع الصورة النمطيّة الهشة والاختزاليّة لضحيّة السجن.

ثمة عامل آخر ساهم في تكثيف العنف، ألا وهو المكان وعلاقته بالحركة. يقول هنري برغسون (1859-1941) في أطروحته عن الحركة، والواردة في كتاب جيل دولوز (1925–1995) «السينما: الصورة – الحركة»: «الحركة لا تختلط مع المكان الذي اجتازته. فالمكان المجتاز هو ماضٍ، بينما الحركة هي حاضر، وهذه هي عملية الاجتياز»(8).

في السجن، ما يحاول أنضوني بناءه وجعل كل الحركة مقيدة فيه، هو حالة من المكان الذي يتحايل على الشرط السينمائي للحركة، فالسجن المبني في الفيلم، هو المكان الذي يحتوي كل حركة فيه، ولا يسمح لها بأن تتجاوزه، وبالتالي فثمة عنف مادي على الأجساد المتحركة، وعنف رمزي واقع على قدرتها على الحركة، وبالتالي عمليّة التلقي للفيلم. يقول الأسير الفلسطيني وليد دقة (1961-) والمعتقل منذ عام 1986 في سجون الاحتلال الإسرائيلي: «لم يعد الجسد الأسير في عصر ما بعد الحداثة هو المستهدف مباشرة، (…) نحن هنا لسنا في سجن «أبو زعبل» ولا حتى «أبو غريب» أو «غوانتنامو» من حيث شروط الحياة (الموت). ففي كل هذه السجون تعرف معذبك وشكل التعذيب وأدواته المستخدمة. (…) لكنك في السجون الإسرائيليّة تواجه تعذيبًا أشد وطأة ”بحضاريته“ يحوّل حواسك وعقلك لأدوات تعذيب يومي. فيأتيك هادئًا متسللًا لا يستخدم في الغالب هراوة ولا يقيم ضجة. إنه يعيش معك رفيق الزنزانة والزمن والباحة الشمسيّة والوفرة الماديّة النسبيّة“(9).

وعليه، يمكننا أن نفهم انفلات زمام العنف بشأن الأدوار الموزعة والمتبادلة للأسير والسجان، بين الممثلين والمخرج في الفيلم إلى حدود الانهيار. هل نحن مأزومون إلى هذه الدرجة، برغم وضوح العلاقة بين الأسير والسجان في الحالة الفلسطينيّة؟!

إن وضع أنضوني كمخرج، والأسرى المحرّرين كممثلين، في إعادة أحياء تجربة هي في أساسها قائمة على أكثر أنماط العنف صلابة وهو «سجن الجسد»، وأكثرها سيولة «التحكم في الزمن/الحياة»، كان كافيًا لإعادة إنتاج حالة عنيفة، كنا كمتلقين نرى خروجها عن اللازمة الفنيّة والدراميّة في كثير من الأحيان بشهادة الممثلين في الفيلم في صدامات فعليّة بين أسرى وسجانين.

إذا اعتبرنا التذكر هو عملية إعادة إحياء، ألا يجعلنا ذلك جزءًا من منظومة العنف وسيرورته؟ وفي الوقت نفسه، ألا يُعدّ النسيان تخلّيًا عن تجربة مانحة للمعنى؟ إذا رفعنا مستوى التساؤل إلى الأفق الفلسطيني ككل (وليس تجربة الأسر فحسب)، هل يكفي اندحار الاحتلال لنقول أنّنا أحرار؟ هل تحرّر أنضوني ومن معه من التجربة باستحضارها؟!

هوامش:

1. كلمة «تمثيل» هنا، نعني بها إعادة تقديم أو إعادة خلق تجربة موازية، بمعنى مقتبس من المصطلح الإنكليزي «Representation» من أدبيات الدراسات الثقافيّة. وليس المقصود، «تمثيل» بالمعنى السينمائي، كما قد يغلب بسبب سياق المادة.

2. حتى وإن ورد هنا ذكر هذه النماذج باعتبارها ضمن «أدب السجون» و/أو «سينما السجون»، إلا أنّ لكل نموذج منها فرادته، وتشابكاته بين السياسي والاجتماعي والجسدي والثقافي والديني والاقتصادي وغيره. فنموذج مثل رواية «شرق المتوسط» تختلف عن رواية «الآن هنا»، وهما للكاتب نفسه، وقد وجب التوضيح.

3. آندريه تاركوفسكي، ترجمة أمين صالح، النحت في الزمن، بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، 2006.

4. لعل ثمة نماذج دالة في هذه الحالة، ليس ذات علاقة مباشرة مع المؤسسة السياسيّة الفلسطينية فحسب، إنما بالمجتمع وأفراده أيضًا، مثل نمط الاستهلاك والعمارة الفلسطينية في الضفة الغربية، كنموذج «مدينة روابي».

5. جان جاك لوسكرل، عنف اللغة، بيروت: المنظمة العربيّة للترجمة، 2006.

6. المصدر نفسه.

7. المصدر نفسه.

8. جيل دولوز، سينما: الصورة – الحركة، بيروت: المنظمة العربيّة للترجمة، 2014.

9. وليد نمر دقة، صهر الوعي، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2010.