محاكمة «جثة» مناضل لا يموت نموذجا

«إن جميع المواطنين يعرفون الحقوق الأساسية المقررة لفائدة الإنسان، لكن المشكلة ليست معرفة الحقوق أو الوعي بها، وإنما الاهتداء إلى الوسائل والأساليب الكفيلة بضمان ممارستها والمؤدية إلى تحقيقها في الواقع الملموس…المشكلة ليست معرفة القانون وإنما كيف يتأتى ضمان ممارستها، « ( من أوراق الصديقي، ص 295 – 298).

«إن جميع المواطنين يعرفون الحقوق الأساسية المقررة لفائدة الإنسان، لكن المشكلة ليست معرفة الحقوق أو الوعي بها، وإنما الاهتداء إلى الوسائل والأساليب الكفيلة بضمان ممارستها والمؤدية إلى تحقيقها في الواقع الملموس…المشكلة ليست معرفة القانون وإنما كيف يتأتى ضمان ممارستها، « ( من أوراق الصديقي، ص 295 – 298).

هل يمكن للقانون أن يكون العدة والعتاد الوحيد للمحامي في ممارسة مهنته؟ هل استحضار مواد القانون، وحفظ فصوله، وعرض قواعده، وتمثل المساطر، والإلمام بأنواع الأنظمة القضائية، أو حتى استيعاب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كافية لممارسة مهنة المحاماة والنجاح في أداء رسالتها النبيلة؟ ذلك ما تنبه إليه محمد الصديقي، بحدس استباقي، وأقرّ به لما قال، وبعبارات منتقاة:» أما بالنسبة للمحامي بصفته هذه فإن اختلاط القانوني بالسياسي، إن كان لا يساعده على أداء مهمته في أحسن الظروف وأيسرها، فإنه يمكِّنه على الأقل من تعرية الخلفيات الحقيقية لكل محاكمة من هذا النوع حتى تنكشف للرأي العام أبعادها الخفية، وحتى يتأكد للجميع من أن القانون ليس هو كل شيء في المحاكمات السياسية»(الأوراق، ص185). قد يكون ذلك حصيلة حدس الممارس عند الصديقي، أو خلاصة خبرة وتجربة في المرافعات، يؤكدها قوله في سياق حديثه عن قانون المسطرة الجنائية :»…فإن التجارب أثبتت على امتداد العصور بأن المعيار الكفيل بالكشف عن المضمون الحقيقي لأي نص، وعن خلفياته وأبعاده، إنما هو التطبيق الذي يعرفه في الميدان وما يخلفه من آثار عاجلة أو آجلة على كل طرف معنيّ» (ص237) .ويضيف في سياق آخر، وتعضيدا لكل ما سبق:»إن جميع المواطنين يعرفون الحقوق الأساسية المقررة لفائدة الإنسان، لكن المشكلة ليست معرفة الحقوق أو الوعي بها، وإنما الاهتداء إلى الوسائل والأساليب الكفيلة بضمان ممارستها والمؤدية إلى تحقيقها في الواقع الملموس… المشكلة ليست معرفة القانون وإنما كيف يتأتى ضمان ممارسته» (من أوراق الصديقي، ص 295-298). ولذلك لم يجد بداً من العودة إلى الأدب، مسرحا وبلاغة، للاحتماء بهما والاستنجاد بآلياتهما في مرافعاته والدفاع عن موكليه، كما سنرى لاحقا.

وفي هذا المقام، ومن باب التذكير أيضا، فقد كان أرسطو يدرج القانون، باعتباره في الآن ذاته أحد ضمانات سلامة الدولة/المدينة، وصون الديمقراطية، وأيضا وسيلة من وسائل الإقناع، ضمنالحجج غير الصناعية(Extra-technique) مثل القوانين، وشهادات الشهود، والقَسَم والاعتراف تحت التعذيب والعقود، وهي حجج سابقة عن وجود الخطاب والمرافعة، نستفيد منها ونوظفها في مرافعاتنا. أما الحجج الصناعية، بما هي أيضا مواد للإقناع في الحياة العامة، وداخل المحاكم، فتُعد بالحيلة والكفاءة والجهد الفردي للمحامي (الإيتوسEthos) حسب الموضوع والمناسبة والسياق، والخطاب الذي يُعده مشفوعا بحجج مناسبة للإقناع، مثل القياس (الضمير، بلغة القدامى) والمثال بأنواعه (اللوغوسLogos)، ومن يتوجه لهم به (الباتوسPathos) مما يدخل في مجال الاحتمال، أو الشبيه بالحقيقة (Vraisemblable) وليس الحقيقة في ذاتها وجوهرها حيث لا مجال للضرورة والإلزام (بنوهاشم، بلاغة الحجاج)، على أساس أن القانون نفسه مرتبط بالقيم التي يسعى إليها المشرع، فيما القاعدة القانونية من صنعه. وفي كل الأحوال فهما معا حصيلة صيغة لغوية طبيعية حمالة أوجه،تحتمل التأويل وتعدد وجهات النظر وتبرير القرارات والأحكام، وتقديرات القضاة، وذلك ما يشهد له فيلسوف القانون والبلاغي الفيلسوف شاييم بيرلمان قائلا»إن القانون، بالأخص، هو الذي يوفر المجال المفضَّل للحجاج، لا أعني ذاك الذي ندلل فيه على حقيقة دعاوى معينة، بل ذلك الذي تبرَّر فيه القرارات التي سوف تتم مماثلتها بالحقيقة بعد أن يَصدر بشأنها حكمٌ نهائي، حين سيتعلق الأمر بقرار له حجيةالشيء المَقضي به(L’autorité de la chose jugée)»(انظر بنوهاشم، ص30، من ترجمة إمبراطورية الخطابية لبيرلمان). ولمزيد من التفصيل في الموضوع يمكن الرجوع إلى كتاب مؤسس في بابه لشاييم بيرلمان نفسه، بعنوان

“Logique juridique, Nouvelle rhétorique”

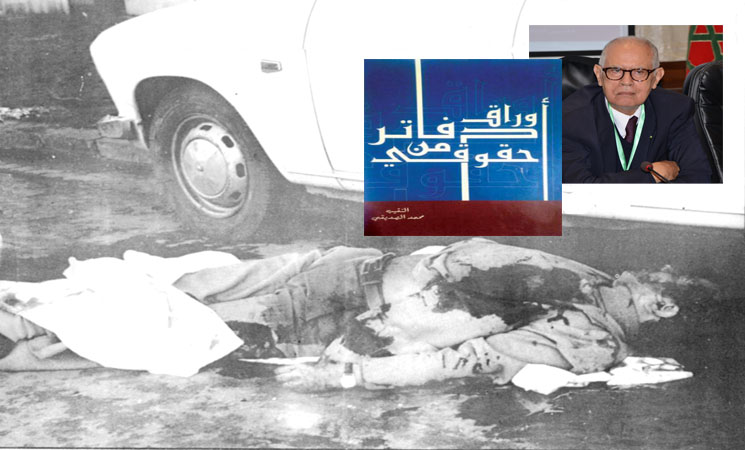

وفي محاكمة الشهيد المغدور عمر بنجلون حضور قوي لكل ما سبق ذكره، لم يجد المحامي الصديقي خيارا من اللجوء إليه والاستعانة به لاستخلاص، وعلى أساس آلية التشبيه أو الاستعارة، أن محاكمة الشهيد ومن معه كانت مسرحية هزيلة و»هزلية» في كل أطوارها، لمفارقات مجرياتها، وتهافت أحكامها، وغرابة قراراتها، وتدليس مسوغاتها (براءة واستمرار اعتقال). فقد بذل المحامي مجهودا استثنائيا في البحث عن أصول المسرح وخصائصه وقواعده وأنواعه وأهدافه، وأظنه رجع إلى أرسطو باعتباره أول المنظرين له في كتابه: الشعريةPoétique))، وهي العلم الذي يحلل الخطاب المسرحي، بشقيه الكوميدي/الهزلي، والتراجيدي / المأساوي، ويرصد آليات اشتغاله. ولا غرابة في الأمر، فلا يختلف فضاء المحاكمات في المحاكم عن خشبة المسرح، بكل قواعده المرعية، فصّل فيها المعلم الأول نفسه في كتابه المذكور، وفي كتابه، الخَطَابية (Rhétorique )، نَظّر فيه لآليات الخطابة في المحاكم اليونانية وقتها. وقد كانت حاضرة بقوة على امتداد جميع المحاكمات، خاصة السياسية منها، التي رافع فيها الأستاذ الصديقي، ومنها «محاكمة مناضل قتل غدرا». والمرافعة في الأصل بلاغة، في شقها الحجاجي والتخييلي معا، وقد أصبحت حسب الفيلسوف البلاغي ميشيل مايير (M. Meyer)، مصفوفة (Matrice) العلوم الإنسانية اليوم، وبالتالي لا محاماة دون قدر مُقدر من البلاغة، بمعناها الجديد، سواء من هم واعين بذلك أم لم يكونوا. وإليكم بعض المؤشرات التي يسمح بها المقام، على ذلك، وعلى الشكل الآتي:

المقطع الأول من المحاكمة، قبيل مرافعة المحامي والنقيب محمد الصديقي لفائدة موكليه، وفي مقدمتهم عمر بنجلون، وبعد توصيفلفضاء المحاكمة، القاعة رقم 02 بمحكمة الاستئناف بالرباط، وما تحتويه من تجهيزات وأثاث، وصور وعلامات وملفوظات، تؤثث فضاء المحاكمة وترسم الحدود وتُعين المجال، وما يثيره كل ذلك من هيبة وإجلال عند كل الحضور/المُستمَعِين(Auditoires) بمختلف مستوياتهم ومواقعهم وصفاتهم ورتبهم، ومدى قُربهم من المحكمة، كهيئة المحامين، أو بُعدهم عنها،كأهالي الأظناء، وبعد عرض المحكمة في شخص رئيس الهيئة، ومن يساعده، بخصوصية بذلهم وما ترمز إليه من طلب العدل، ورفع الظلم في صوريته والبحث عن الحقيقة في مثاليتها، فضلا عن مواقع جلوسهم، والسلط التي يتمتعون بها وما توحي به من «قدسية» القاضي ومهامه، يعطي الكلمة للدفاع لتبدأ «المسرحية» أو المرافعة.

يبدأ المحامي، وهو يتوجه إلى رئيس الجلسة وباقي الأعضاء معه، وببذلته السوداء والشريط الأبيض الذي يتخللها بخطاب قد يكون شفويا أو كتابيا، يُحكِم الخطبة ويوجهها، وعينه التأثير على الرئيس وباقي أعضاء الهيئة وإقناعهم خدمة لموكليه، بكل الوسائل الإقناعية المتاحة. يقول المحامي: «سيدي الرئيس، حضرات الأعضاء، أنهت محكمتكم الموقرة مناقشة هذه القضية المعروضة عليها، وذلك بسماع المتهمين جميعا وتقديم النيابة العامة لعرضها ومطالبها. والآن، وقد حان وقت الدفاع فإنه لا يسعنا إلا أن يسجل روح المسؤولية والجدية التي سيرتم بها المناقشات طيلة أربعة أيام كاملة. وإذا كان الدفاع يعتبر أن هذا الشيء طبيعي، فذلك لأنه يضع مؤسسة القضاء في مكانها ويقدر دورها الحقيقي كواحدة من المؤسسات الأساسية في البلاد، الأمر الذي يفرض أن يحتفظ لها بمكانتها دوما وبالرغم من كل شيء». (ص113).

لم يكن هذا الاستهلال(Exorde) اعتباطيا في أي خطبة أو مرافعة، بل مدخلا ضمن استراتيجية دفاعية للمحامي، أي محام، بقصد استمالة المستَمَع أمامه/القضاة، وإثارة أهوائه، ومخاطبة عقله، في الآن نفسه، لكسب ثقته وتأمين تعاطفه وانتباهه (بلاغة الباطوس)، تمهيدا للتأثير عليه، وتغيير الحكم، إن اقتضى الحال، لصالح القضية. فالمحكمة مسؤولة وجادة، وتلك طبيعتها، لكي يستدرك، في تلميح ملغز وساخر، تقوض جدية الخصوم/ القضاة لما أضاف:» الأمر الذي يفرض أن يحتفظ لها بمكانتها دوما، وهذا دوركم، بالرغم من كل شيء، رغم أنني ومؤازري، من حزب معارض، واتهموا بتهم ثقيلة منها محاولة الاعتداء على سمو ولي العهد، وبالتالي المطلوب تحييد المحاكمة وضمان نزاهتها، والتقليل من تفخيم التهم وتهويلها… لكن سرعان ما ستتغير نبرة خطابه، وبكثير من النظافة واللباقة، ليعتبر أن «المتابعين المبرئين بالدفع بأن الأقوال والنوايا والأفعال المنسوبة إليهم لا تعدو أن تكون أحداث مسرحية مُعدة وفق خيال غير بارع» ( الصديقي ص115 ، وانظر اليوسفي ص143…).ومادامت المحاكمة مسرحية، وهذا من طبيعتها، ولكن لطبيعتها الهزلية، ونهاياتها المأسوية، فقد اضطر للعودة إلى كتب الأدب، وتلك عودة طبيعية ومطلوبة لكل محام وممارس لمهن القضاء من أي موقع. لأن القانون مجرد عنصر (الصديقي، ص 145)، ضمن منظومة في فعل أطوار المحاكمة والتقاضي، ويدخل عند أرسطو، كما سبق ذكره، ضمن الحجج غير الصناعية، مثل شهادات الشهود، والقسم والاعتراف تحت التعذيب والعقود. وعلاقتهما بالمسرح وآلياته وطيدة ومستحكمة، وبالبلاغة وآلياتها لزومية ومضطردة.

أما المسرح فقد أفاض الأستاذ الصديقي في تعريفه، وتعيين قواعده وأنواعه وأهدافه، وجل المحاكمات تجري كما يجري العمل المسرحي، ووفق تصميم محدد، شأنه في ذلك شأن الخطابة السياسية وغير السياسية، من ثم وجب على المحامي، أي محام، ألا يظل محصورا في دائرة القانون كقانون فحسب، بل ملزم بالخروج من قوقعته تلك والانفتاح على المتاح من الثقافات، وفي مقدمتها المسرح والبلاغة، بالمعنى الجديد الذي نعتمده. وبالمناسبة، فلا تجد محاميا في أمريكا، ونظرا للمكانة العليا التي يتبوؤونها في المجتمع الأمريكي، لا يدرس البلاغة وبشكل نظامي متواتر(انظر بيرلمان في الموضوع).

المقطع الثاني من المحاكمة، ويمكن اعتباره سردا(Narration)، بمضمونه في الخطابة عند أرسطو، وطرحا للقضية وبسطا لها، بإلقاء الضوء على الوقائع والاتهامات، وأهم ما يتضمنه ملف القضية، مع حشد الأدلة (Preuves) لصالح الموكل، و طلب الحجج وترتبييها من الأقوى إلى الأقل قوة، في مقابل تفنيد(Réfutation) دفوعات الخصم والتركيز على مفارقاتها، وكشف مغالطاتها، ومواطن الفخاخ في طياتها، ثم أخيرا الختم (Péroraison) بما تقتضيه طبيعة المحاكمة ومخرجاتها، وشرط التكيّف مع سياقات القضية، ومعتقدات المستمَع (َAuditoire) وميولاته وقناعاته وانتماءاته لحمله على التصديق(Adhésion) وقبول دعوى الخطيب/ المحامي، والتسليم بالرأي أو الموقف أو الحُكم، حاضرا في المحكمة أو مفترضا. وهو المسار الذي اختاره الأستاذ الصديقي في مرافعته في هذه المحاكمة، كما سيتضح فيما سيأتي. فبعد استيفاء شروط الاستهلال، والدخول في عرض القضية بحيثياتها المركبة، من خلال مؤشر عبارة: السيد الرئيس…