ارتبط اسم أحمد المديني، منذ نصوصه الأولى، بنوع من الكتابة ترفض المحاكاة والتقليد وإعادة إنتاج المكرّر والمعتاد. فقد انخرط منذ سبعينيات القرن العشرين، في مشروع أدبي يقوم على التجريب والمغامرة واجتراح أشكال جديدة تحتفي بالهزل واللعب والمفارقة والفانتازيا وكل ما من شأنه المساهمة في تحديث بنية الأدب وتحريره من الأقماط.

ارتبط اسم أحمد المديني، منذ نصوصه الأولى، بنوع من الكتابة ترفض المحاكاة والتقليد وإعادة إنتاج المكرّر والمعتاد. فقد انخرط منذ سبعينيات القرن العشرين، في مشروع أدبي يقوم على التجريب والمغامرة واجتراح أشكال جديدة تحتفي بالهزل واللعب والمفارقة والفانتازيا وكل ما من شأنه المساهمة في تحديث بنية الأدب وتحريره من الأقماط.

لقد شكلت مجموعته القصصية الأولى « العنف في الدماغ» ( منشورات أطلنط1971) حدثًا أدبيًا حقيقيًّا لأنها شذّت، بكثير من الجرأة والجسارة، عن جميع المواضعات الجمالية التقليدية واعتمدت تقنياتٍ ومواثيقَ جديدة أثارت انتباه المبدعين والنقاد، على حدٍّ سواء.

وبالقلق الإبداعي نفسه والرغبة الحرون في التجديد ظلت كتاباته تتوالى في المحافل الأدبية منتظمة ووفية لجماليات التجديد والخرق والابتكار. وقد راكم لحد الآن، العشرات من النصوص الروائية والقصصية والرِّحلية والنقدية وغيرها من الأعمال التي تعبر عن نفسٍ إبداعي لايتوقف وتمتح من معين معرفي لا ينضب.

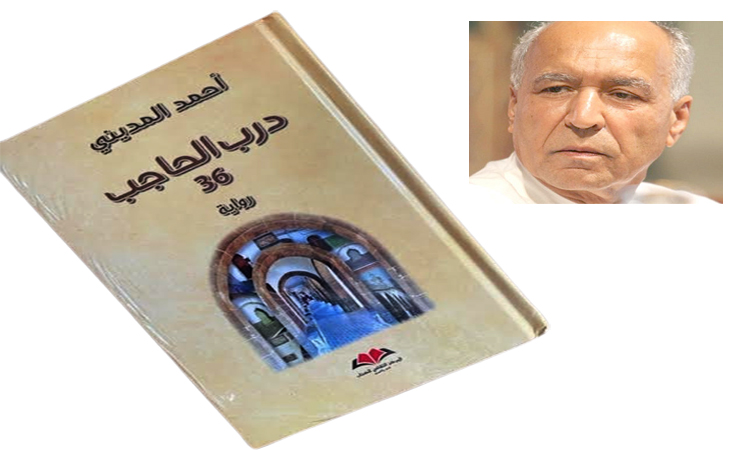

رواية « درب الحاجب 36» ( المركز الثقافي للكتاب 2023) هي الرواية الأخيرة لأحمد المديني بعد سابقتها» رجال الدار البيضاء ـ مرس السلطان»(2022)؛ وتجري أحداثها، شأنها شأن العديد من رواياته، بمدينة الدار البيضاء. وتتحدث بشكل خاص عن درب الحاجب، الحي الذي كان محاذيا للقصر الملكي، إلاّ أن السلطات قررت سنة 1982 إخلاءه من السكان قصد توسيع الإقامة الملكية.

تعود ملكية هذا الدرب تاريخيًّا للتهامي اعبابو الذي عمِل حاجبًا ملكيًّا في عهد السلطان مولاي يوسف. وقد كانت تقطن في هذا الحي عشراتُ الأسر التي هاجرت في أواسط القرن العشرين إلى الدار البيضاء.وبهذا الحيّ تكونت أسرٌ ومشاريعُ وأحلام ٌإلى أن صدر القرار الفاجع والصادم الآمر بترحيل السكان.

يعتبر المكان، في هذه الرواية، الشخصيةَ الرئيسيةَ والنواةَ المركزيةَ التي انبثقت من أحشائها مختلفُ المحكياتِ والمساراتِالسرديةِ سواءٌ الواقعية منها أو المتخيَّلة.فإلى جانب الاعتماد على معلومات تاريخية واجتماعية دقيقة وموثقة حول نشأة هذا الحي وتطوره استعان الكاتب بين حين وآخر بمحكيات مفارِقة للواقع تقوم على الهزل والغرابة والسحر واللعب وغيرها من العناصر التي كانت تحرِّر النصَّمن جماليات الاحتمال،وتُدنيه من جماليات مغايرة تتّسم بوفرة من الجرأة والمغامرة.

تناولت الرواية حدث الترحيل اعتمادًا على عديد رواة ( بوفارس، فاتح، الفقيه التّاودي، العسكري، لهراوية..)، بالإضافة إلى إيراد شهادات كثير من الشخصيات قصد استقصاء تفاصيل ما وقع. لكن، حين كانت هذه التفاصيل تشِفُّ عن هَوْل وفظاعة ما وقع نجد السرد ينحو منحى الغرابة والفانتازيا والهزل واعتماد سخرية ٍسوداءَ تفجّر ضحكًا أقرب إلى البكاء.

يُعتبر تعدّدُ المحافل السّردية في هذا النص شكلاً من أشكال اللعب الذي يستهوي الكاتب، ويُعدُّ واحدًا من أهمّ مكونات نصوصه الإبداعية. يقول الكاتب المفترَض في هذه الرواية: « إن التزامي بقواعدِ ومقتضياتِ هذا الجنس الأدبي المسمّى (الرواية)، ومراعاةِ طرائقِ تنفيذها بإنشائها نصًّا بتكويناتٍ وخصائصَ ونظامٍ فني ومعمارٍ وقصة وعمود ٍفقري وأضلاع، وأوهامٍ تريد الإيحاء بها أو بثَّها، إمّا من هموم مؤلفها، أو هموم الدنيا في زمانه، ويظنّها شاملةً، والتعبير عنها وتصويرها ضرورة ليقول كلمته، ويرسم عصره، وهو يبصمها بأسلوبه، وإلاّ فلا ضرورة أصلاً لهذا الجنس، أضف إليه اللعب بها وباختراقاتها داخل مضمارها لأنها فن اللعب الذكي الماكر بامتياز.»( الرواية ص326).

ويتجلى النزوع اللّعبِيُّ في الرواية، انطلاقًا من رقم 36 الملاصق لعنوان الرواية. فمن المعروف أن هذا الرقم يحيل على جناح في إحدى مستشفيات الدار البيضاء خاص بالأمراض العصبية والنفسية، ويتداول، أيضا، شعبيًّا كنايةً عن مكان للحمقى والمجانين. وكأن الكاتب ينبه قارئه منذ البداية إلى أن ما هو مقبلٌ عليه مزيجٌ من الجنون والخبَل واللاجد، لأن الجدية تقتل الإبداع وتحُدُّ من فوضاه الخلاّقة.

وتتبدّى مظاهرُ اللعب في الرواية، كذلك، من خلال خلق نوع من سوء التفاهم بين السّارد والكاتب المفترَض حول حقيقة ما وقع بالضبط في درب الحاجب. فالكاتب المفترَض يزعُم أن السّارد لم يحترم الاتفاقَ المبرمَ بينهما إذ تبيّنَ له أنه يغُشُّه ويَحذف ويُضيف ما يشاء :» واكتشفت أنه يلعب من ورائي، وركب رأسَه مرّاتٍ ناقضًا اتفاقاتنا بدعوى أنه حرٌّ هذه وظيفتُه.» (الرواية ص 327)

ولم يكتف الكاتب المفترض بالتدخّل بين الحين والآخر فيما يقدمُه السارد، بل كان ينتقل أحيانًا من الحكي إلى الميتا ـ حكي، متحدّثًا عن خصائص الكتابة الروائية من منظوره وفي تصوره بغيةَ تجديد التعاقد مع قارئه المفترض مؤكدًّا أن ما يكتبه يندرج ضمن ما يسميه ب»الواقعية الافتراضية»، وهي واقعية تُزاوجُ بين الواقع والخيال بطريقة مبدعة. يقول:»سترون مفارقةَ ما أقول، وأقول إن أوّلَ شرط ومدخل لمعرفة ماهيةِ الخيال هي معرفةُ ما هو الواقع أو الواقعي الذي يفترض أنه نقيضُه أو خلافُه. كثيرٌ منا، وبين معشر الأدباء ينظرون إلى الأمر في حُكم البداهة، لذلك أدبُهم ضحل، قِشْرِي، لأنهم لا يحفِرون، يَطفون على السطح ويسبحون في المياه الراكدة.» (الرواية ص 329-330).

يتبين من محكيات الميتا ـ حكي في النص أن الكتابة عند المديني تقوم على التُّخوم بين الواقع والخيال، بين الجِد ّوالهزل، بين المأساة والملهاة، بين شطحات الجنون ومنطق العقل. ولعلّ هذا البناءَ المركّبَ والمعقّد الذي يقوم على كثرة من الالتباسات والالتواءات ما يجعل من ولوج عالمه عملا صعبًا يستدعي من القارئ َضرورة التحلي بيقظة شديدةوبقراءة متأنية إن رغب في فك خيوط عوالمه وتفكيك شفراته.

ومن بين مظاهر اللعب، أيضا، في « درب الحاجب 36» الاحتفاءُ بتيمة (الجنون)، إذ أن أغلب الشخصيات تعاني من نوع من الخبل وتنتابُها حالاتٌ من البله والوسواس والشذوذ. فالكاتب المفترض (أحمد المديني) أو من ينوب عنه تخييلا ـ ننبه أن هذه الرواية تظل تتراوح بين حدَّي الواقع والتخييل، وتتلاعب بصورة ووظيفة هذين المكوِّنين، وهي طريقة جمالية أخرى في اللعب للإيهام والإخبار أن لا شيء مؤكد ومضمون، في الواقع والتخييل معا ـ؛ يستيقظ الشخص المفترض ليجد نفسه في المستشفى يحيط به بعض أفراد عائلته الذين لم يستطع التعرف عليهم. أما حمدان لحريزي الذي يُستهل به السرد وتتفرع عنه طرقاته لتعود إليه منبعًا ومصبّا، فمشروعه مع أوان التقاعد من عمله أن يكتب سيرته الذاتية، فأضحى بدوره نهبًا للوساوس والتهيؤات. في حين، أن عبد الواحد من في وضعية الممرض والمشرف يشتغل في مستشفى المجانين ببرشيد،وبعد أن شبّ حريق في أحد الأجنحة وفرار المرضى من المستشفى، فقد أخذ على عاتقه مهمة أن يقودهم في مشاهد تطفح بالكثير من الهزل والضحك، منتقلاً معهم من إدارة لأخرى كي يستصدرَ لهم وثائق تثبت هويتهم التي ضاعت في حريق المستشفى. سبق لحمدان لحريزي أن حذرته خالته من عبد الواحد قائلة: « ردّ بالك، عبد الواحد تتدور له النقشة مرة مرة فالخوا ومثّلت له أنه يكون هو وبرّق ما تقشع ينقلب شخصا آخر.» (الرواية ص 87).

أمّا حميدو بوفارس، الشخصية المركزية في هذه الرواية يضاهي لحريزي في البطولة الفردية، ويتبادلانها فرغم أنه انتقل إلى مكان إقامته الجديد بالحيّ الحسني إلاّ أنه مازال يتخيّل نفسه يقطُن بدرب الحاجب، ولا يريد أن يصدق أن هذا الدرب اقتُلع من جذوره وانمحى من الوجود:»يُقبل علي العزوزي بحفاوة: أهلاً ولد الدّرب العزيز، هو من ودّعت أمس، فقط. لا يمنعني هذا من أنشرح لرؤيته، ظننت دورة الهلوسة عادت، والحمد لله هاهو يفرجها، زاد مرحِّبًا: أهلا حميدو، منذ غادرنا من هناك وجئنا إلى هنا ما عدنا نراك، لا تظهر. أظهر أين؟ ثم ما معنى غادرنا؟ ماذا تقول يا عزّوز، كنا هنا دائما وباقون؟» ( الرواية ص 173-174).

أمّا الفقيه التاودي الموقّر في الدرب، وملاذ النساء لفك عجزهن واشتهاء له، فقد صار يتماهى مع شخص الملك في قصره العامر الواقع شمال درب الحاجب يفصل بينهما شارع فقط(فيكتور هوغو) ويتخيل نفسه ها هو سيلتقيه في مسجد اعبابو الصغير ذات صلاة ويستدعيه ليصبح من حاشيته يجالسه ويحادثه ويمحَضُه النُّصح، في وقت يستمر فيه فاتح شخصية العقوق والتمرد بالدرب، هو وبوفارس نقيض الاستسلام لقرار(المخزن)؛ استمرّ في الاحتجاج عاريًا كما ولدته أمه.

نرى ونستنتج أن تيمة الجنون ساهمت في صنع طقوسٍ هزليةٍ فكاهيةٍ على النص وحرّرته من أجواء الجِدية الرتيبة. فالانزياح عن الواقع قد يساعد على إدراكه بشكل أفضل، أحيانا. كما أن الأعمال الروائيةَ الحقيقيةَ خرجت من رحم اللاّجد والهزل والفكاهة والضحك، يقول ميلان كونديرا :» إن حكمة الرواية مختلفةٌ عن حكمة الفلسفة. فالرّواية لم تنشأ من العقل النظري، بل من روح الفكاهة.» (1)

يتواشج اللعب في النص مع مظاهر الغرابة والغموض التي تكتنف الكثير من محكياته، فالإدارةُ التي يشتغل فيها حمدان لحريزي لا تشبه باقي الإدارات، إذ أن المنتمين إليها مجهولو الأسماء والاتصال بهم من طرف رؤسائهم يتم عن طريق رموز وباستخدام شِفرات. لقد أضفى الكاتب على هذه الإدارة المخابراتية وصفًا كافكاويًّا يَرْشَح بالكثير من مظاهر الغرابة والفانتازيا واللا معقول. يقول لحريزي عن هذه الإدارة ووظيفتها :»جميع من في هذه المدينة وضواحيها والقرى القريبة منها وكل ما يتكاثر ويتناسل حولها كالفُطر والذّباب والخنافس، لابدّ مُقيَّدٌ في سجلاتنا، تتكدّس في عشرين غرفة، زيادة بما طوله عشرات كلمترات من أشرطة وكمية لا محدودة من الأقراص المدمجة، لذلك تحتاج العمالة إلى آلاف المقدّمين وشيوخ المقاطعات وعشرات آلاف حراس السيارات والعمارات والفيلات مزروعين في كل زاوية لينقلوا لنا أخبار بَشرٍ يموج في مدينة مفتوحة..» (الرواية ص107-108). ونجد أن طابع الغرابة نفسه الذي أضفاه الكاتب عن هذه المصلحة أهو ذاته أسبغه على اللجنة التي أشرفت على إحصاء سكان درب الحاجب بغية ترحيلهم.

لقد كانت هذه اللجنة تجتمع في مكان سردابي متاهي سرّي. كما كانت تحمل اسم «الهيئة المكلفة بإعادة النظر في جغرافية المكان»، وكانت عضويتها تتكون من أهم الوزارات إلى جانب قهرمانة خبيرة في شؤون وخبايا النساء. فالأوصاف التي أضفاها السارد على هذه اللجنة شبيهةٌ بلجنة فرانز كافكا. فإذا كان جوزيف ك هو ضحية لجنة كافكا فإن سكان درب الحاجب هم ضحية هذه اللجنة، مع فارق أساس هو أن الأزمة هنا ليست فردية وجودية، بل مادية اجتماعية صرف، وإن اكتست بعدًا متصلا بوضع الإنسان في الحياة بهُوية، باعتبار المكان، الأرض، الدّرب هويّة والترحيل منه اقتلاع منها، وهذا خطاب مضمر على القارئ النبيه أن يستنبطه.

يُعتبر الطابع الهزلي عنصرًا بنائيًّا في النص، إذ نجده يتخّلل أغلبَ المحكيات والمسارات السردية والمشاهد.هنا أوَدّ التوقف عند واحد من أهم هذه المشاهد. فعندما قرر أهل درب الحاجب الاعتصام أمام القصر الملكي حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك آملين في أن يتدخل شخصيًّا ويوقف عمليةَ التهجير،بعد عشرة أيام من الاعتصام، خرج عندهم الجنرال مولاي حفيظ الذي تُروى عنه حكايات وغرائب ترتعد لها الفرائص بسبب قسوته وشراسته، فخاطبهم بمنتهى الصلافة والعجرفة قائلا: «اسمعوا هي كلمة واحدة، إمّا ترحلوا أو هو الملك من سيرحل.» (الرواية ص 450).وبمجرد ما سمع فاتح هذه الجملة انفجر ضاحكًا مقهقهًا وخرج يواجه الترحيل بالقهقهات وتوزيع مقتطفات من كتاب «المقدمة» لابن خلدون تُدينُ الظلمَ والجَوْر وتُحرِّض على المقاومة والتحدي.

يجب التأكيد في الأخير على أن رواية «درب الحاجب 36»، هي رواية مُركّبة وضخمة تتجاوز 600 صفحة، انحاز فيها الكاتب إلى المظلومين والمهمّشين الذين واجهوا الرصاص الحيّ في انتفاضة مارس 65 وكذا في انتفاضة يونيو 1981 التي سميت (انتفاضة كوميرا)، وفي الأخير جُرِّدوا من كل شيء وأصبح من العسير عليهم حتى استصدار وثائق تثبت هويتهم. كذلك هي أحداث وأحياء في أنحاء أخرى من البلاد ـ في قلبها حكاية سكان درب الحاجب الحقيقية ـ عاش أهلها الاجتثاث.

وقد عالج الكاتب فظاظة وغرابة هذا الحدث ببناء لا يقل عنه غرابة يقوم على التوليف بين الواقعي والمفارق للواقع، فقدم لنا عملا نوعيا يتميز بجملة من الخصائص المفارقة للواقع.لهذا يبقى من الصعب الزعم أو الادعاء بأنه يمكن الإلمام بأبعاد هذه الرواية وخصائصها في مقالة واحدة. رواية درب الحاجب 36 تحتاج إلى أكثر من قراءة لأنها متأبّية على الفهم وعصية على الإدراك دفعة واحدة بسبب بنائها المركب والمتشابك، وبسبب عوالمها التي تنوس بين الواقع والخيال، وبسبب لغتها البوليفونية التي تتلون وتتغير حسب المقامات والسياقات التلفّظية. فعلى الرغم من كون موضوع هذه الرواية لا يخلو من ألم ومأساوية لأنه يرتبط بقضية وجود، هي قضية الزوال والبدد وطمس الوجود والهوية والاجثتات من مسقط الرأس إلاّ أن الكاتب لم يحوّلها إلى مناحة وبكائيات رومانسية لاستدرار تعاطف القراء، بل عالجها بطريقة هزلية تفكّهية لعبية كي يثبت أن جدوة الحياة تبقى أقوى من أشكال المحو والطمس والإلغاء.

*باحث ناقد أدبي

1 – ميلان كونديرا، فن الرواية، المركز الثقافي العربي، ترجمة خالد بلقاسم، ط1، 2017، 182