بعد وفاة بيير بورديو، نعتْه الأخبار اللبنانية – من بين منابر أخرى في العالم، أكثرها عددا من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط – في مقالة تحت عنوان « ببير بورديو شاهدا على بؤس العالم» واصفة إياه ب «العالم المناضل الذي هجر الفلسفة وفخامتها الخادعة»، كما يقول هو نفسه. واعتبرته « لوموند» من زعماء حركة مناهضة العولمة ومن أشد منتقدي الرأسمالية. فعلا، ففي نص بعنوان «لأجل معرفة ملتزمة»، نشرته «لوموند ديبلوماتيك» عدد فبراير 2002، أياما قليلة بعد وفاته، يقول الباحث وعالم الاجتماع الفرنسي، بيير بورديو، إنه «ضروري في أيامنا هذه أن يلتزم الباحثون المستقلون بالحراك الاجتماعي وخصوصا في مواجهة سياسة العولمة»؛ وقد كان، بالفعل، حاضرا وبقوة في الأنشطةالسياسية شملت مؤلفات بورديو موضوعات الثقافة والأدب، و الفنون و السياسة والتعليم و الإعلام وموضوعات دعم كفاح الطبقة العاملة و المعطلين، ما جعله نقطة ارتكاز فكري لليساريين.

إلا أنه تميز أكثر باشتغاله في مجال السوسيولوجيا (من بين مؤلفاته في المجال ” أسئلة في السوسيولوجيا “، 1981)، حيث يرى البعض أن أعماله تجديد للنظريات السابقة. نقف، مثلا، على مفهوم ماركس فيبر عن أهمية القيمة الرمزية لشرعية كل سيطرة في الحياة الاجتماعية. كما طور مفهوم رأس المال انطلاقا من نظرية ماركس لتنطبق على النشاطات الاجتماعية و ليس على الاقتصاد فقط. نجد، أيضا، في نظرية بورديو حتمية إميل دوركهايم، وبنيوية ليفي ستراوس، وإلى جانب علماء الاجتماع الذين أثروا فيه، نجد فلاسفة تركوا بصمتهم في أعماله مثل هسزل وفيتغنستاين، كما تأثر بباسكال واعتبر نفسه في كتابه ” تأملات باسكالية “(1972) ” باسكالي الهوى”.

كل ذلك، إلا أن إطلالاته الإعلامية عرّضته لحملات قاسية بسبب انتقاده دور الإعلام وتوجهاته التي لا تتسع للنقد، بل تسهم في قولبة الوعي حسب النمط المهيمن والقيم السائدة.

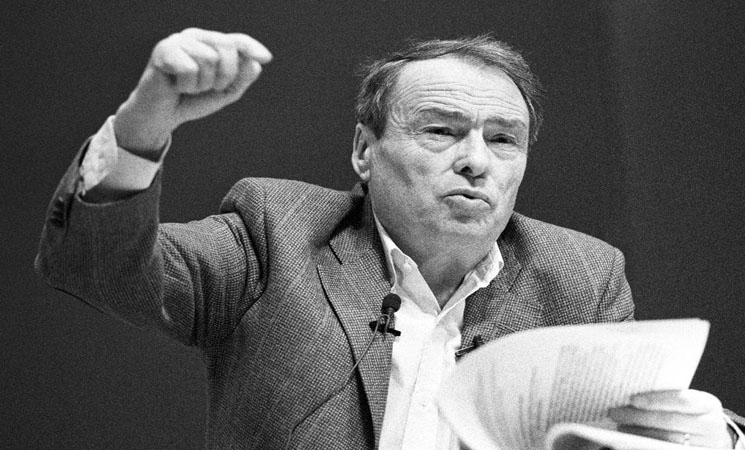

لتقريب القارئ من عوالم بيير بورديو، الغزيرة و المقلقة، نقترح هنا ترجمة لسلسلة من حواراته ولقاءاته.

n نعم، لأن هناك نوعا من التشويش، من الضبابية، و التلاميذ، أو أسرهم، لا يعرفون معرفة جيدة إلى أي مدرسة يتوجهون؟

pp الذين يتدبرون أمرهم هم الذين يعرفون قواعد اللعب إلى حد ما. إلا أن هناك طريقتين للوقوع في الخطأ: هناك الذين لا يعرفون. وهم كثيرون. نراهم في أوقات التسجيل: إنهم في حالة بلبلة كبيرة؛ يتسجلون حيثما كان تقريبا. وهناك أولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون: المنتخبون ضحايا انتخابهم. لقد كرستهم المؤسسة التعليمية وهم يعتقدون أن الأمور ستستمر كما كانت في السابق، دون ملاحظة ذلك النوع من انجراف القارات الذي يغير مكانه بشكل غير محسوس: إنهم لا يلاحظون، مثلا، أن مركز السلطة لم يعد في « البوليتيكنيك «، بل أصبح في المدرسة الوطنية للإدارة، ومن باب أولى لم يعد في المدرسة العليا لتكوين الأستاذة. بذلك يصبح الاختلال أكبر بشكل متزايد بين « الاستحقاقات « الدراسية والمصالح الاجتماعية – مما لا شك فيه أنه واحد من الأسباب الجوهرية للثورة الغامضة، « الثورية « و المحافظة، للأستاذة: إن تلميذا في المدرسة العليا للتجارة أو العلوم السياسية سيكسب عند تخرجه من المدرسة، عشر مرات أكثر ما سيكسبه خريج المدرسة العليا للأساتذة.

ينبغي التمييز إذن بين المدارس الكبرى للمعرفة و المدارس الكبرى للسلطة؟

pp حين شرعت في هذا التحقيق، لم يخطر ببالي أبدا أن أضع مدرسة العلوم السياسية في خانة المدارس الكبرى التي تعتبر شهادتها هي الأكثر مردودية في سوق الشغل. في حين أنها تظل أقل من ذلك على نحو غير قابل للمقارنة، إذا أخذنا كمعيار مَرتبات الشرف في الباكلوريا أو الترشيحات للمباريات العامة. إلا أن النضال يتواصل، إذا أمكنني القول… إن المدارس الأربع أو الخمس الكبرى تناضل باستمرار من أجل التفوق الدراسي، السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي… ومنطق هذا النضال الرمزي شبيه جدا بمنطق الصالونات عند بروست. إنها مبارزة حيث يخضع كل واحد، على نحو مفارق، لرأي الآخرين، الذين ليست لهم أي مصلحة في أن يمنحوا الآخرين الاعتراف الذين يطلبونه. من مصلحة المدعين أن يخدعوا…

إني أحلل مثلا ميكانزمات الترقية الرمزية التي بفضلها فرضت المدرسة العليا نفسها كمدرسة من الدرجة الأولى. و المدارس الصغرى للتجارة، للتواصل، إلخ… تسلك اليوم الطريقة نفسها، بالنظر إلى المدرسة العليا للتجارة أو العلوم السياسية. كرد فعل على ذلك، تتخد المدارس الأخرى مسافة. هناك لعبة ماهرة جدا حول المعادَلات التي توافق عليها المدارس لبعضها البعض أو ترفضها. فالمدرسة العليا للأساتذة، حيث نادرا جدا ما كان يتم التفكير، خلال الخمسينيات، في الترشح لولوج المدرسة الوطنية للإدارة، كانت ساذجة، من خلال مسؤوليها، وهي تطلب معادَلات مع المدرسة الوطنية للإدارة ومع العلوم السياسية فيما بعد. في البداية، كانت المدرسة الوطنية للإدارة، « المزهوة « بتسجيل مجيء هذا النوع من المدعين، تضع بشكل عفوي في المرتبة الأولى خريجي المدرسة العليا لتكوين الأستاذة، شعبة الأدب. أما اليوم، فالمدرسة الوكنية للإدارة تسجل علامة شرف وهي ترفض بعض خريجي المدرسة العليا لتكوين الأساتذة، حتى لو كانوا علميين…

n لكن، ما الذي حدث، في غضون ذلك، بين المدرسة العليا لتكوين الأساتذة و المدرسة الوطنية للإدارة، وهما قطبين متعارضين في رسمكم البياني؟

pp هما عالمان للعقيدة، حيث يهم الأمر جعل المعنيين يؤمنون أننا الأفضل، الأفضل و الأكثر لمعانا… لكن، لكي نجعل الناس يؤمنون بذلك، علينا نحن أيضا أن نؤمن به. للإيمان به، تلزم ضمانات… الحال أن المدرسة الوطنية للإدارة تمنح فعلا حق الولوج لأفضل المواقع الاجتماعية و الاقتصادية. إنها نتيجة صيرورة طويلة. لقد حللت أسباب نجاح المدرسة الوطنية للإدارة. و لكي ألخص، ينبغي أن نعلم أنه قبل المدرسة الوطنية للإدارة كانت توجد، منذ القرن التاسع عشر، مباريات لولوج الهيئات الكبرى. قامت المدرسة الوطنية للإدارة بما يشبه مركزة لجميع تلك المباريات المنفصلة، بمعنى تجميع حقيقي لرأس المال الكبير جدا سلفا، الذي كان يرتبط بكل واحدة من تلك المباريات. ثم صارت المدرسة الأولى التي تهيء للسلطة بشكل صريح. أنتجت المدرسة العليا لتكوين الأساتذة دائما رؤساء جمهوريات، ديبلوماسيين… إلا أنهم كانوا مجرد لاجئين تقريبا، وظلت المدرسة موجهة للبحث، للتعليم العالي… وفرت « البوليتكنيك « دائما أطرا عليا، إلا أن وظيفتها الرئيسية كانت هي توفير مهندسين… بينما تأسست المدرسة الوطنية للإدارة منذ البداية كمدرسة للسلطة. ما كان يمنحها امتيازا كبيرا في المنافسة. بذلك كان بإمكانها استقطاب من يعتبرون أنفسهم، بحكم أصلهم، ذوي شرعية للمطالبة بالسلطة، الذين كانوا يمتلكون جميع رهانات ممارستها، بوجه خاص رأسمال العلاقات الاجتماعية والاستعدادات الاجتماعية التي لا قيمة لرأس المال الدراسي دونها، في بعض الأسواق على الأقل.

إن المدرسة الوطنية للإدارة تقود اليوم، وبالـتاكيد أكثر من « البوليتيكنيك «، إلى السلطة على الاقتصاد. إننا نفهم، ف « البوليتيكنيك «: تتصور أن مهندسا كبيرا بإمكانه أن يصير مسير مقاولة، لكن ذلك يعتبر مفارقا بالأحرى بالنسبة للمدرسة الوطنية للإدارة، وله عواقب كبيرة على سير البنك أو الاقتصاد. قال لي شخص ( في هذا شيء من التبسيط ) إن الأمر يقوم على تشغيل جنيرالات باعتماد معيار القدرات التي يبينون عليها بالمكاتب في أوقات السلم…

n في جميع الأحوال، بواسطة مدارس كالعلوم السياسية، المدرسة الوطنية للإدارة، المدرسة العليا للتجارة، رغم كونها مكرسة أقل، فإن ولوج مواقع السلطة محتفظ به بالفعل لأبناء أولئك الذين يحتلونها سلفا. من هنا عنوان كتابكم: « نبل الدولة «؟

pp إن ذلك شبيه بالنقل الوراثي لألقاب النبل، بإضافة خصوصية أن ولوج مواقع السلطة الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية يمر عبر الحصول على شواهد مدرسية. و أن الصلة بين حائزي المواقع وسلفهم إحصائية لا غير. ليس بالإمكان أن نكون متأكدين أن ابن ملك الطاقة النووية سيصير ملكا للطاقة النووية…

إنك ترجع إلى موس و إلى مفهوم السحر، إلى مارك بلوغ وتحليلاته لخيّالة العصر الوسيط…

كان ذلك هو السبب الثاني، النظري أكثر، لاهتمامي بالمدارس الكبيرة. كان من بين التأثيرات الرئيسية لتلك المؤسسات أنها قامت بما أسميه شعائر المؤسسة، الشبيهة بتلك الشعائر التي تميز، في مجتمعات أخرى، المرور إلى وضع الرجل التام، الرجل الكامل، مقابل الأطفال، الذين لم يبلغوه بعد، لكن أيضا وبوجه خاص بالنظر إلى النساء، اللواتي لن تبلغنه أبدا ( الختان مثلا ). إن هذه الشعائر تطبع فصلا، حدا مقدسا، كما هو الحد الذي يفصل، في المباريات، آخر من وصل عن أول من تسجل، ربع نقطة سحري يخلق اختلافا مدى الحياة. إن المباريات الكبرى هي الشعائر السحرية التي تحدد من خلالها مجتمعاتنا ورثتها الشرعيين. بخصوص تنصيب الفارس، يتحدث مارك بروخ عن رسامة كاهن، وهو في نفس الآن ترتيب، تصنيف وخلق هيئة، بمعنى المجموعة الاجتماعية التي تفصلها عن المجموعات الأخرى اختلافات جوهرية. من المؤكد أن نقل الكفاءة التقنية، الذي يزداد بالطبع كلما اتجهنا نحو قطب مدارس المعرفة ( كما سبق لك أن قلت )؛ وبالتأكيد أيضا كلما تقدمنا في الزمان، إلا أن هذا النقل للكفاءة التقنية تحديدا هو الذي يُخفي النقل الاجتماعي، فعل الترسيخ، الشرعنة بالشهادة، كل ما يجعل الشهادة المدرسية هي، بالمعنى الصارخ، شهادة نُبل.

لذلك يمكن اعتبار كتابكم هو أيضا نظريتكم للسلطة؟

حاولت، اعتمادا على أعمال مؤرخي التربية و المؤسسة البرلمانية، وعلى النظريات الكلاسيكية المهمة التي أنتجها رجال القضاء منذ القرن السادس عشر، أن أبين كيف تشكلت بالتدرج هذه الهيئة ( بدل طبقة) التي كان عليها أن تنتج الدولة لكي تعيد إنتاج نفسها ولكي تفرض سيطرتها، والتي عليها أن تعيد إنتاج الدولة لكي تعيد إنتاج نفسها. إن بورجوازية الثوب هذه، التي تحولت إلى نبالة، و التي وجدت، في المدرسة الوطنية للإدارة، الأداة المثالية لإعادة الإنتاج…