في كثير من الأحيان يتحمّس الناقد لقراءة ديوان شعري، إما لعمقه الفكري أو ارتباطا بصاحبه ومدى ثقافته الشعرية ورؤيته لعوالم الشعر، لكن القراءة النقدية للديوان الشعري برمته غالبا – في نظري- ما تصطدم بصعوبة الربط بين النصوص، أو بارتداء كل نص لغطاء لغوي يتخَلَّق بحسب التجربة الشعرية أو زمن الكتابة أو مكانها أو نفسية الشاعر.

قد يكون الرابط بين النصوص قدرة الشاعر على الإخلاص لإبداعية الصور واللغة، لكن نصوصا بعينها قد ترقى إلى مستوى ديوان برمته. وحده النص قد يلزم الناقد بتشغيل أدوات نقدية قد لا تسعفه في نصوص أخرى ، وبالتالي فإن النص يبقى عالما قائما بذاته، خاصة حينما يكون الشاعر قد منحه كامل تفكيره وإحساسه واشتغاله؛ مما يضطر الناقد الى منحه عبر القراءة المتمعنة كامل تفكيره واشتغاله بالمقابل…هذا رأيي الشخصي حسب تجربتي المتواضعة، ذلك أن مشاريع قراءات نقدية لدواوين معينة قد تجرأت إلى قراءات في قصائد بعينها كما حدث لي مع الشاعرة سعدية بلكارح ودامي عمر وفدوى الزياني والشاعر مصطفى ملح ومحمد شنوف…وغيرهم.

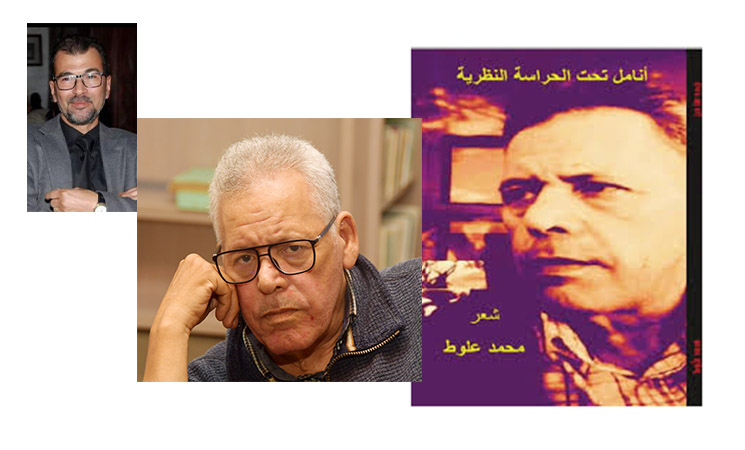

في تجربة الشاعر محمد علوط من خلال «أنامل تحت الحراسة النظرية» «عن جامعة المبدعين المغاربة «، التجربة المكتنزة شعرا ورؤىً شعرية، وجدتني أمام عالم من الشعر، إذ لا تشبه قصيدة قصيدة أخرى إلا من حيث الفرادة الشعرية والفكرية.. نحن أمام بيانات كتابة شعرية تمتحّ من رصيد الشعر والنقد في آن؛ رصيد عميق يعيد للقصيدة ذلك الرونق والعمق والاشتغال الواعي على اللغة وباللغة لرسم عوالم حيوات متعددة تسائل الوجود والوعي بالوجود.

في القصيدة الاولى، موضوع هذه القراءة إعلان عن درس بلاغي لا يستقيم الشعر إلا في ظلال(التشبيه .المجار. الكناية..) لكنها ظلال ليست الوحيدة بل يعضدها لعب خاص باللغة التي تتخفّى متعمدة حتى تظهر لمعرفة الشعراء بوجوه كثيرة.

أقف عند القصيدة الأولى وعند عنوانها «جسد يرتدي عريه» لنرى كيف اشتغل الشاعر على اللغة .

الجسد يرتدي في العادة ِلباساً يواري سوءته وعريه، لكنه هنا يرتدي العري/عريه الشخصي لينكشف كحقيقة وجودية…فاللباس، حسب الشاعر، لا يدثر حقيقة الجسد بكل امتداداته الاجتماعية والثقافية والوجودية. في تقابلٍ مبدعٍ تمّ الحديث عن القوس والسهم ….

استحضار الصورة يمنحنا كثيرا من الغرابة ونحن نلملم أركانها ونستحضر صورة الجسد والقصيدة..الغرابة تكبر فقط في البداية وعبر قراءة متسرّعة .. التأني يجرّ الصورة إلى التأمل .

نحن أمام تقابلات صارمة: الجسد والقصيدة . في مقابل القوس والسهم….الجسد في هيأة القوس..الجسد باعتباره إطارا خارجيا لا قيمة له بلا روح، كما القوس لا قيمة له بدون سهم ….

وإذا كان السهم قد أتخذ شكل قصيدة، والقصيدة تأخذ شكل السهم، فإن النتيجة هي أن القصيدة تقوم مقام الروح، إنها تحتاج الجسد كقيمة أو مبرر للوجود .

وإذا تأملنا في شكل القوس وانحنائه الصارم بين طرفيه، نلحظ في تشبيه بسيط بينه وبين الجسد، أن هذا الاخير يبدأ ملتصقا بالأرض وينمو في اتجاه علو نصف دائري (مرحلة الحبو) لتمنحه روح الشباب والكهولة نوعا من الارتفاع عن الأرض، لكن نوعا من الهبوط سيعرفه الجسد في شيخوخة معلومة تقربه من الأرض التي ستكون ملاذه الأخير .

القصيدة مؤلمة كالسهم لما يحيل عليه من ألم في حال انطلاقه من قوسه ..

الصورة غاية في التركيب وغاية في الإبداعية..ويمتد المعجم بتصاقب مفرداته وتداعياته القريبة والبعيدة بحسب رؤية الشاعر، فالجسد الذي كنا ننتظر أن يواري سوءته بالثياب يصدمنا بارتداء العري، فيما الأثواب غادرت الجسد وقد أعفيت من مهامها الأصلية لتنشر ( المنشورة) بكل ما تحمله كلمة نشر من دلالات الفضح والإشاعة والعلنية، بدليل أن ما نُشرت عليه يحيل على العالم الخارجي كالحيطان والنوافذ والأبواب والشرفات، بعيدا عن كل جوانية…

إن «الاثواب» مجازات قابلة للتأويل، للخلع، إنها منذورة لكل المؤثرات الخارجية كالوسخ، من هنا جاءت دلالة الماء بأصابعه ليقوم بعملية التطهير ليس بمفهوم الكتارسيس، ولكن بمفهوم آليّ تدل عليه كلمة أصابع.

ثمة استدعاءات تخلقها اللغة بحسب نبض المجتمع ومتطلبات الجسد الذي يجب ان يُقرأ حسب الشاعر في عريه وامتداداته النفسية والثقافية. ويخرج عن الاعتيادي هنا تحضر أصوات الجسد؛ الرغبة، الحب، المخيلة..وكل مكون منها منحه الشاعر ومنحته مخاتلة اللغة تعريفا جديدا يخرج عن الاعتيادي، ويقيم في المتفرّد. فالرغبة «ساعة رملية» سرعان ما تزول، تسرع كما تساقط حبات الرمل في قاع الساعة ..والحب «صولفيج لا يتردد» لفرادته المنغمسة في تلابيب الذات العميقة … وإذا كان الحب عبورا نحو الآخر، فقد جاءت دلالة الزجاجة كشّافة، شفافة، هشّة ترصدها العين والحلم الذي دلّت عليه الوسادة وما تختزنه من أخيلة تدعمها حاسة «الوحم». إن دلالة الزجاج مرتبطة بالكشف، لكن هذه الأداة الكشافة كالحب سريعة الكسر وسريعة الجرح لا تظهر من خلال جسد يرتدي عريه بل من خلال دواخل تتمظهر من خلال المخيلة أو وحم المخيلة. من هنا كان لا بد للشاعر أن يتكئ على أسلوب الاستغاثة وهو يتحدث عن كأس الحب خوفا عليه من كف النديم لتقفز إلينا صورة بلاغية غاية في الجناس التام بين «الراح « و»الراح» في دلالتين مختلفتين لكن لاغنى للواحدة عن الأخرى لتكتمل الصورة. ويحضر زمن آخر يعيشه الجسد، إنه زمن النوم ؛حياة أخرى أو موت آخر يدعونا إلى التساؤل : ألا يتعرى الجسد في النوم وتتيه الحواس ويفقد الإنسان قدرته على التمييز..؟ ألا يغادر الجسد حقيقته إلى النظير،إلى الشبيه ويتدثر بالكناية والمجاز والاستعارة..؟ ألا نكون في حاجة إلى تأويل يعيدنا إلى طهارة أخرى، إلى وضوء آخر ليس بالماء الاعتيادي، بالفضة التي تحيل على الماء أيضا إذا ما ركن تأويلنا إلى ما اعتمدت البلاغة العربية على الجمع بينهما /بين الفضة والماء على مستوى اللون على الأقل.

1- لعل توالد هذه الاسئلة كان مرتبطا بتواتر الاستغاثة التي سيجها الشاعر بين معقوفتين وهو يتوحّد مع الآخر بكل هوياته المجتمعية عبر ضمير (نا) الذي تكرر في محطتين :أثوابنا /بيننا ..مما يمنحنا هامش تأويل حول الجسد بمفهومه الشامل الذي يتجاوز الذاتي إلى العام على اعتبار المشترك بينهما في الألم والإبداع واللغة والبلاغة..

مما سبق وأنا أخوض هذه القراءة، هذا الإمتاع، وجدتي أخلص الى أن كل قصيدة تحتاج وقوفا منفردا ، خاصة في بعض الدواوين التي تكتب على نار هادئة وعلى فترات نفسية متباينة في الزمان والمكان.

ناقد من المغرب