لم تعرف الأوساط الأدبية المصرية، والعربية عامة، منذ رحيل نجيب محفوظ (1911 2006- ) أبي الرواية العربية، حالة وصدمة، وفقد أدبي ومراجعة قرائية، ومساءلات نقدية، كالتي عرفتها وشهدتها منذ (13 أغسطس/ غشت) يوم أسلم صنع الله إبراهيم الروح إلى باريها(1937-2025) بعد شهور من معاناة المرض والعلاج. عاش صنع الله دائمًا حياة بسيطةً متقشِّفة، ماديًا ومعنويًا، منذ الخطوة الأولى في مساره الروائي بـ»تلك الرائحة»(1966) وبعد أن غرس العماد الراسخ لروائيته في» نجمة أغسطس»(1973)، ثم على امتداد خمسة عقود بعدها أرسى مشروعًا روائيًا بخصائص جمالية محكمة، ومداميك فكرية ورؤيوية اجتماعية وإيديولوجية مناهضة للظلم والاستبداد، نصيرة للعدالة والمساواة، زاوج بين الفن والحق (في ببليوغرافية متاحة يمكن الرجوع إليها في مضانها لن نكررها)؛ بها كان قريبًا جدًا من عبد الرحمن منيف (1933ـ2004). هما معًا صاحبا مشروع روائي وسياسي أخلاقي بالمعنى الرفيع في الأدب، في النهج الذي دشّنه جورج أورويل(1903 ـ1950). هؤلاء جميعًا، صُنع الله في قلبهم برحيله الأخير، هم واضعو أسس الواقعية الفنية والتبشيرية في الأدب الروائي العربي، بوحي من واقع متحرّك وغد مأمول، الكاتب فيه بوصلة ذوات الجموع، لذلك يلغي ذاته، وأصوات النفوس والخارج تصبّ في نهره، وهكذا هي الرواية منذ تأسيسها كاشفةٌ وموضوعيةٌ ورسالية.

الوعي بهذه المهام التي اعتنقها صاحب «اللجنة» وافتقادُ إشعاعها هي وقيمها في الجيل اللاحق، كما الأخلاق التي اعتنق صنع الله وطبعت سيرته، وضعت هذا الوعي وروائيي اليوم في محنة وجل نصوصهم منكفئةٌ فردانيةٌ ذات بعد واحد. هذا الموت مرادفٌ لرحيل القُدوة وغياب المثال. ماذا لو تعلمنا منه الدرس وأحييناه.

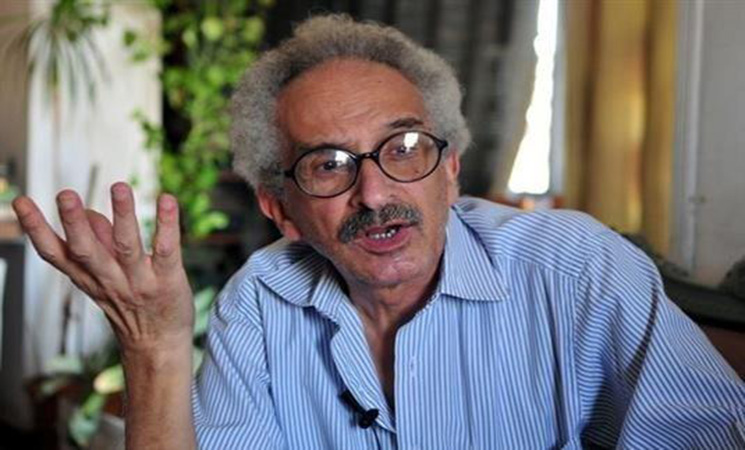

تتقاسمني وأنا على أهبة الكتابة عن الراحل صنع الله إبراهيم(1937ـ 13 غشت 2025) مشاعرُ وأفكارٌ ومنازعُ شتّى. أحار، أتردد بأيٍّ منها أبدأ، وأيّها أتبع، وهي متجاورةٌ في العقل والنفس وشبهُ متعادلة، معرفتي القديمة والممتدة به والمتشعّبة، لا تُرجِّح كفةً على أخرى. وإني لأشعر بالحرج لإيلاء الصداقة قدرَها الكافي، أحبّ أن أتوارى بها من كثرة ما أرى كيف»كلٌّ يدّعي حبًّا بليلى» بعد أن يكون الرّكبُ قد رحل وأطفأ الزمنُ النار بين الأثافي. لكن جمرَ الصداقة عندي لمّا يزل متوهِّجًا، مذ قادتني قدماي لأطرُق باب شقة صنع الله أوائل السبعينات في زيارتي الأولى للقاهرة، حيث تعرفت على كبار أدبائها أكبرِهم المعلم نجيب محفوظ، بفضل صديقي المرحوم الفنان بهجت عثمان، وصديق جريدة « المحرر» في ما بعد؛ أخذني صباحًا إلى مقهاه(محمد علي) عند ناصية لميدان التحرير، سقاني قهوة وأنا لا أصدق أني أجالسه، ثم سألت بهجت عن صنع الله فأرشدني إلى عنوانه. هاتفناه وذهبت إليه فضولًا في حيه البعيد وقتها عن القاهرة بمصر الجديدة، وهي هادئةٌ نظيفة، بشارع علي فهمي كامل المتفرع عن شارع أبو العيون، غير بعيد عن دارة كانت تقيم بها عائلة الشهيد المهدي بن بركة وقفت أمامها وقوف الشاعر الجاهلي على الأطلال. صعدت الطابق السادس من عمارة عادية البنيان بلا مصعد، واستقبلني الكاتب النحيلُ كثيفُ الشعر بعُوينات غاندي. جالسته قرابة ساعة في العامّ وقليلًا في الأدب، وكما غمرني بتطلّعه للمغرب غمرته بحديث شغوف عن روايته» تلك الرائحة» (1966) بالرغم من منعها وصلت إلينا أذكر قرأتها بُعيد صدورها في الدار البيضاء في وقت متزامن تقريبًا مع قصص جمال الغيطاني» أوراق شاب مات منذ ألف عام»(1969) وجدت فيهما كتابةً أخرى، تكسّر واقعية كنت أنبذها ؛ هما معًا أخرجتاني من عباءة ثلاثية محفوظ. من هذه الزيارة خرجت بيدي غنيمة عربون تعارف جدي، أهداني نسخة من روايته» نجمة أغسطس»(1973) هي عندي عمادُ إنتاجه الروائي ومعْلمةٌ في تجذير وتطوير الرواية العربية.

بالنسبة لعمُري ولجيلي الأدبي ـ الجيل الثاني بعد الاستقلال ـ كنت من النخبة الأدبية المغربية العربية التي هيأت وشاركت في ملتقى الرواية العربية الذي نظمه اتحاد كتاب المغرب بفاس سنة 1979 وانعقدت جلساته بكلية الآداب ـ ظهر المهراز في عهدها الزاهر. سأختصر الأسماء تفاديًا للزلل، أكتفي وجوبًا بذكر الأستاذ محمد برادة رئيس اتحاد الكتاب يومئذ، ومن ضيوفنا المشارقة صنع الله إبراهيم ومحمود أمين العالم، وهما وقتئذ علمان في الرواية والنقد الأدبي. أتاحت لي هذه المناسبة التعرف الاقتراب بجد من الكاتب، بالاستماع إليه وهو يقدم تجربته الروائية ويستعرض أركانها ووجوهها، وكما نقول اليوم رؤيته للمجتمع والأدب، باتت معلومة عند دارسيه وقرائه المنتظمين ما انفكّوا يتزايدون منذ خروجه على الناس ب» تلك الرائحة»، أكتفي بالقول إنها واقعية وملتزمة وقائمةٌ على محاربة الاستبداد وفنيًّا مادية صرف لا تأنف تصويرًا حرفيًا تقزز من أوصافه يحيى حقي(1905ـ 1992)، وهو يومئذ حجة أدبية وسلطة نقدية في القصة، نعتها بالقبح الفسيولوجي، ووجد أحسن القبول عند يوسف إدريس واضعِ مقدمة الرواية، وردّ صنع الله لاحقًا:» ألا يتطلب الأمر قليلًا من القبح للتعبير عن القبح المتمثل في سلوك فسيولوجي حي من قبيل ضرب شخص أعزل حتى الموت، ووضع منفاخ في شرجه، وسلك كهربائي في فتحته التناسلية. وكل ذلك لأنه عبر عن رأي مخالف أو دافع عن حريته أو هويته الوطنية..» مضيفُا أن لغته ليست للأزهار ولا للأغاني.

نعم اللغة عند صنع الله وظيفية مثل المنشار عند النجار لا بلاغية تزيينية، ودائمًا متقشّقة. ويبقى حريصًا على وضع روايته في إطار الأدب. وهنا اندلعت الشرارة الوحيدة في ملتقى فاس حين اتجه محمود أمين العالم إلى وضع تجربة مواطنه على سرير بروكست مطبقًا عليها المنهجَ الماديَّ الجدليّ بحرفية دوغماتية فقزّمه إلى وثيقة سياسية مما أثار ثائرته وتحوّل إلى شبه خصام، نعلم بسوابق ولواحق. وما يعنينا أن ملتقى الرواية العربية بفاس كان إحدى أهم الحلقات النقدية لهذا الفن لم نشهد من بعد كثيرًا مثله، وتوثقت فيه علاقتنا، ثم تناسجت حميميةً عائلية.

القاهرة وبيروت وبغداد، مدن عربية تُعرف بأعلامها إلى جانب معالمها، سياسيين وأكاديميين وأدباء، وبزّت القاهرة كلّ المدن العربية من هذه الناحية، حيث للأدباء فيها (مطارح) مشتركة وعناوينُ لقاء معلومة بين نوادٍ ومقاه ومجالس، كان أشهرُها مقهى الفيشاوي في الحسين، و» ريش» ثم» زهرة البستان»و» الأتلييه»، و» النادي اليوناني» بوسط البلد طلعت حرب، هنا على الأغلب يلتقي أساطين الأدب والصاعدون، فكأنك تقرأ موسوعة أدبية، لكنك لن تجد صنع الله إبراهيم، منذ خرج من معتقل الواحات( 1964) بعد سجنه خمس سنوات مع الرفاق (1959) عكف على حياة خصوصية عملية دؤوب، بين الأدب والترجمة وفي صميم إيمانه الوطني والعروبي الرافض، علاقتُه بالعاصمة عملية، وسكنه في مصر الجديدة بعيدًا عن ضجيجها، لذلك لم يكن متاحًا إلا لأوقات عملية، ولأصدقاء يلتقيهم أو يتحملون الذهاب إليه وصعود ستة طوابق يتسلقها هو يوميّا بخفة غزال ليدخل شقة صغيرة من غرفتين صغيرتين وصالة عاش فيها مدى الحياة، كلما زرت القاهرة إذا لم يزرني في فندقي يستقبلني فيها ونستأنف الحوار.

كان بنيانُه السردي يتعالى ومعمارُه وهندسته الخارجية ومؤثثاتُه تتحدد، من بؤر اجتماعية مركزية للتصويب على نقدٍ نفاذٍ للمجتمع والسلطة بكل وجوه هيمنتها ومباذلها، وسخرية من منجزات الفساد، روائية يلتحم فيها النضج والحسّ الإبداعي بوعي نقدي متمرد لا يساوم عنوانه الالتزام بالوطن وحق الإنسان، تدل عليها روايات علامات: «ذات»(1992)؛» شرف» (1997)؛ «وردة»(2000) ؛ و» أمركانللي»(2003)؛ و» العمامة والقبعة»(2008) وما تلاها.

في هذه الأعمال الهيكلية المرسّخة بعد» نجمة أغسطس»، بدا صنع الله إبراهيم متأثرًا بطريقة مؤسسة عند الأمريكي جان دوس باسوس(1896ـ1870) تحديدًا ثلاثيته(USA ) الممتدة بين 1930 و1936 واستخدم فيها في رواية(1919) خاصة تقنية الاقتباس واللصق والتوثيق الخبري الصحفي، وهو ما اكتظت به روايات كاتبنا المصري أبرزها مثالًا:» العمامة والقبعة» ولحد الآن، لا أفهم لماذا يغفل دارسو أعماله عن تدقيق هذا الاقتباس والإلماع له عبورًا. كذلك بشأن «اللجنة»(1981) المصنوعة على هيكل» المحاكمة»(1925) لكافكا، وكان لي معه في باريس مساءلة في محفل خاص سأعود إليه. إنما لا بد من تأكيد فكرة أساس في النهج الروائي لكاتبنا وصديقنا ومعلمنا، أيضًا، أنه صُنِع وتبلور خطوات متدرجة، وبوعي متصل، يتحول بالتدريج إلى مشروع على قاعدة ثقافة سياسية واجتماعية باقتناعات إيديولوجية واستيعاب لدور الكاتب حين يحمل القلم، في نطاق وصياغة الأدب، وليس الصحافة التي هجرها لفائدته، ووطّن قلمه وأخلاقه وسلوكه وعيشه فكان روائيًا بحق لا كاتبَ روايات عابرًا، لذلك، خلافًا للعدد وهرْج الطفرة، قلةٌ هم الروائيون العرب في كل بلد نعُدّهم على رؤوس الأصابع وأدنى.

روائيٌّ مثلُه لا بد أن يبلغ صيته خارج بلده. بعد نجيب محفوظ(1911ـ2006) وجمال الغيطاني(1945ـ2015)، حظِيَ صنع الله إبراهيم بحفاوة الترجمة إلى الفرنسية عند دور نشر مختلفة أولاها» سندباد». وقد اكتسب عبر سنوات منذ ترجمة روايته» نجمة أغسطس»1986 وأخريات اسمًا أدبيًا في رواق الكتاب الأجانب العرب فيها نادرون أو بنصوص مبعثرة، مما أتاح له الترددَ على باريس والمشاركةَ في بعض الملتقيات، ولحوار مباشر مع حلقات من الفرنسيين المستعربين، في مكتبات وأندية وجامعات. هي من ضمن مناسبات لقائي به والتعرف على شخصية فريدة. ليس للرجل شخصيات، إنه واحدٌ بأصالته واتزانه وسلوكه القويم والتزامه الدائم بمبادئه وأفكاره، وثباته على مناهضة ما يعاديها لا مجال للمساومة عليها، هذا الواحد هو نفسُه الإنسان الاجتماعي، والأب الحنون، والمتفاني في حياة لا يملك فيها شيئًا، وهو كذلك الضحوك، المرح، الماكر، اللاّذع، الخجول والجرّيء متى يريد وذو رأي سديد وعنيد. أصطفي هذه الخصال من كثرة، ومن بعض عشرة، ومنها الحوار مع القراء وقد أتيح تقديمه لطلبة الدراسات العربية في جامعة السوربون الجديدة في جلسات دراسة كان فيها معلِمًا يشرح طرائق سرده، واختيارات مواضيعه وشخصياته ومواقف محددة يوضّحها المؤلف من زاويته. وإذ اشتركنا جميعًا في التحليل والحوار، اكتشفت في صنع الله معلِّمًا يستخدم الطبشورةَ واللوحَ الأسودَ الذي استغنينا عنه بسواه، ويفكك نصّه كما لو أنه يضع خطة سرده وبنائه وخطابه .

في جلسة موازية كشف لي أنه تعلم أبجدية التحدث للآخرين والشرح من جلسات التكوين ومراجعات الأفكار والأحوال وهو في سجن الواحات، بدل أن يخرج منه غاضبًا، محتقنًا بالسخط كآخرين، انخرط في إعادة بناء الذات في ضوء تجربة الاعتقال وما وجد عليه البلد، وينوي أن يصبح، أي الروائيّ المتينَ والقلمَ المتمردَ والرافضَ الأبدي، كما نعتته جريدة «لومند». ترجماته إلى لغات أجنبية وما حاز من صيت في الخارج كان يبدو له، وبقول منه لي صريح، مثل قبض ريح، مساهمة شخصية للتعريف بالرواية العربية ونقل هموم إنسانها إلى الخارج، ليبقى شاغلُه الأكبر ووسواسه الأجدرُ توجُّهُه لقراء بلده وسماع نبضهم واكتساب ثقتهم.

تفهمون الآن، لماذا وقعت الواقعة، ولأجل ماذا أحدثت ضجتها الكبرى وتردد صداها بلا مبالغة منتقلًا من قاعة المحاضرات بالمبنى الكبير للمجلس الأعلى للثقافة حيث دار الأوبرا، بمحافظة الجيزة، في ذلك اليوم الخريفي الدافئ ( الأربعاء 22/10/2003) وسيصبح حارًّا، في القاهرة، ويشتعل ملتهبًا يصل لفحُه إلى العواصم العربية جمعاء، على إثره يستيقظ عشرات الكتاب كأنهم عاشوا في غيبوبة طويلة مثل أهل الكهف، ناسين لِمَ يوجدون؟ ما معنى أنهم كتاب؟ ولماذا ولمن يكتبون؟؛ سهوًا أو تنازلوا عن هذا كله، وإما في شغل نرجسياتِهم فاكهون، إلى أن صعد صنع الله المنصّة هو الذي اختارته لجنة التحكيم الفائز بجائزة الرواية العربية التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة لمناسبة ملتقى القاهرة للإبداع الروائي (ترأسها الطيب صالح). هنا لن أروي عن أحد، ولا أستعير كلام غيري للتهويل وصنع مشهد درامي، وقد كان حقًا في ذروته، لأني كنت مدعوّا في الملتقى وحضرت تفاصيل الجلسة من البداية إلى الكرشندو الميلو درامي.

لن أطيل في وصف الموقف ـ الحدث، وجدته يومها تحصيلَ حاصلٍ لسيرة صاحبه. موقف مرسوم بسيناريو مثّل فيه صنع الله دوره بمهارة وإحكام، كما لو أنه يرسم شخصية لروايته. حضورُه اللافت، أولًا، ثم أرى ابنته برفقة زوجها بيدها كاميرا تتأهّب للتصوير، والقاعة محتشدة تنتظر بداية الحفل. يعتلي المنصة أعضاءُ اللجنة وهم متأهبون. خرج من بينهم الطيب صالح أعلن اسم الفائز محَضَه صفاتٍ أدبية ومعنوية محمودة:»(…) له لغة خاصة يقتصد فيها إلى درجة التقشف تخدم كتابته التي كرّسها لفضح القسوة والظلم(…) نذر نفسه للفن الروائي ولم يحجم عن دفع الثمن الباهظ الذي يتقاضاه حراس معبد الفن…». على إثره وقف صنع الله ألقى كلمته مهذبةً استهلها بشكر المحكمين، ثنّاها بتحية لروائيين مرموقين يستحقون التكريم. ثم أخذت الكلمة منحىً سياسيًا محضًا يندد ب» العربدة الإسرائيلية» وب» الاحتلال الأمريكي» واجتياح القوات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، وقتل النساء وتشريد الأطفال. من القومي ينتقد إلى إدانة السياسة الحكومية:» لدينا فقط مهرجانات ومؤتمرات وصناديق أكاذيب» ويشجب « تفشّي الفساد والنهب» في « واقع مرعب» حيث» انتزعت القلة المستغلة منّا الروح» وليلقي العبارة القنبلة في قاعة كان قد استمالها بالاحتجاج وبيان الرفض مسبقًا: «أعلن عن اعتذاري قبولها[ الجائزة]لأنها صادرةٌ عن حكومة لا تملك ـ في نظري ـ مصداقية منحها» وما تبع بعد ذلك جرت بذكره الركبان، أوجِزُه في جلبة قامت هزت القاعدين اختلط الحابل بالنابل كأن قنبلةً حقيقية تفجّرت في المكان، الواقفون والمتدافعون بين دهشة واستغراب واستنكار، أيضًا. قد أفسدت الشخصية النهاية السعيدة happy end ونزلت المنصة تاركة اللجنة ورئيس المجلس الأعلى جابر عصفور ووزير الثقافة في حيص بيص، ما لم يمنع العراقية غزّول فريال ومحمود أمين العالم، هما عضوان من لجنة التحكيم أن يصفقا ـ يا للمفارقةـ لقرار الاعتذار وخارج القاعة توافد عديد كتاب وحضور مصريين حول صنع الله يهنؤونه على موقفه وهو كما رأيت أمامي مرتبك بين من يحضنه ومن يسائله، لا تفارقه دهشته هو نفسه مما أقدم عليه.

مضى عقدان من الزمن على هذا الحدث الحاسم في حياة الكاتب، كشف عن أمور وامتدت منه أبعاد. منها أن صنع الله إبراهيم، بصرف النظر عن المناورة، اتخذ موقفًا سياسيًّا في مناسبة ثقافية، مصداقًا لهويته والدور التنويري الاحتجاجي الذي يوليه للمبدع والمثقف عامة. كشفُه، ثانيًّا، عن أجنحة في العلاقة بالسلطة الحاكمة، وهو من الجناح المناوئ، الرافض، جدّد الإعلان عنه في الرسالة البيان الذي تلا، نعلم أصبح تاريخيّا، وحدّا فاصلًا بين الموالين والصامتين والمتمردين، وهو عاش دائمًا متمردًا، مستغنيًّا عما تسابق إليه أندادُه، عفّ النفس، مخلصًا لخطه. ولقيمة فعله النادر، بل الشاذ، صار قدوة، وتحولت إلى قصة أمثولة exemplum لدرجة أن النعيَ والمراثي التي خصته، بعد الإلماع لأعماله الروائية، غمرتها بالذكر والتبجيل، اختزلته فيها، والحقيقة كشف افتقار الكتاب إلى القيم التي اعتنقها وبها آمن، هي ضمناً وجه لا يملكونه، ويوبخون أنفسهم لامّحائه، وهم في أسوأ حال. لكن، ما فعل ليس أيقونة، فسيرته فطرتُه، وهو روائي مركّب، صاحب مشروع روائي، ومثقف وطني، طرفان متفاعلان فيه، ترك مدونة سردية ثمينة، وحده مدرسة ومرجع، وسِجِلٌّ دروس فنية اختصرها بقوله:» أكره الغنائية، والرواية فن التفاصيل» والباقي الموضوعي استخلصوه، لن أملي عليكم الدرس.