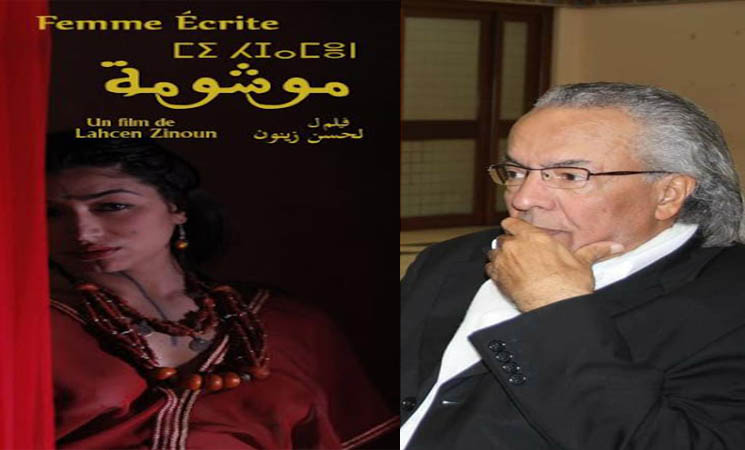

«التغريد خارج السرب»، لعل هذا ما يقترحه علينا لحسن زينون في فيلمه «موشومة» الذين يراهن على «تحضير الأرواح» (استدعاء سينمائي واستعاري لامرأة متمردة: مريريدة)؛ وذلك عبر وضع المتفرج، منذ الوهلة الأولي، في عربة حلم فاسد: جريمة قتل.

الفيلم، إذن، (رغم الضجيج الذي رافقه) لم يكن مكانا لذيذا بلا شرطة. وفي لحظة ما، صرنا أمام فيلم بوليسي (فاشل)، ما دام لا يهتم بمسرح الجريمة بالمعنى الكلاسيكي للكلمة؛ فالمسرح هنا أصبح «جسدا ضاريا»: جسد أدجو الذي يصرخ، في بورديل لالة تاكركوست: «مد يديك لتقطف امرأة».. جسد يقع خارج السلطة، أو يريد أن يقع خارجها بوضع نفسه في تماس عنيف معها (مشهد الحمام الشعبي). لكن مع ذلك، فإنه يتحول (حتى حينما أصبح جثة هامدة) إلى متهم بالانتماء إلى «جماعة سرية محظورة»، وما يثبت ذلك- حسب السلطة العلمية- هو الوشم..

إن الفيلم يخبرنا تدريجيا أن الوشم ليس تغييرا مريحا لمعالم الجسد، وليس تحكما فيه، ولا تبديدا له، ولا رغبة في استهلاكه أو السيطرة عليه، ولا عصيانا له. إنه أكبر من هذا كله. إنه حوار يجعل الجسد في وضعية التقابل مع سلطة المحو التي تعتبر المتعة تخريبا له، وتعتبر الوشم تشويها لأمانة الخالق. فإذا كان صحيحا أن الفيلم نجح في أن يضعنا أمام «أنثروبولوجي» (اسماعيل أبو القناطر) يفكِّر كيف يستطيع أن يخرج الشمس (فاطم العياشي) من ردائها الناصع ليشاطرها الاحتراق، فإنه نجح بالدرجة نفسها في أن يجعلنا- على مستوى اللغة/ الحوار- نطارد الجسد الهارب (لا نعرف حقيقة هل هو جسد مريريدة: الشاعرة المتمردة، أم جسد أدجو الطائر خلف الستائر؟).

إن الفيلم يجعلنا، بوضوح شامل، في قلب انشغال الخطيبي الذي يعتبر أن مهمة المفكر ليست إدارة المؤسسات ولا إحداث توافقات زائفة، بل تحليل الواقع والفكر عبر أكثر الأشياء ضآلة وإهمالاً كالوشم، ذلك أن «النسيان» لا يعني «العدم». فالخطيبي يقول : «ليس هناك شيء كبير في الثقافة المغربية حول الطبقات الاجتماعية والدولة وحول تحولات المجتمع المغربي»، أي ليس هناك شيء يستحق الالتفات حول الذاكرة، بالمعنى الصريح. والذاكرة هنا هي الوشم التي تتعامل معه السلطة بمنطق «السيف على عنق الحصان». والوشم ترجمة استعارية للحرية التي تقع خلف حجاب (حرية تصرف المرأة في جسدها وفي قول ما لا ينقال، وكشف ما لا ينكشف، حتى لو كان الثمن هو التعرض للقتل والطمس والمحو)؛ ذلك أن هذا النوع من الحرية يتشابك، في معارك حربية شرسة، مع حريّات أخرى ترتبط بالمزاج الأعلى داخل المجتمع: الرّجل، العائلة، الدولة، السياسة، الدّين، الإيديولوجيا، الأدب، الشعر، الفنّ، الإعلام.. إلخ.

إن هذه الحرية ليس يمكنها أمام هذا المزاج السلطوي الغائم إلا أن تستعير «البورديل» من أجل أن تجعل «الفرس» تركض في الحلبة، وتتعرق وتدفأ وتتأوح داخلها. والوشم، بهذا المعنى، مضمار لإنهاء ثقافة الكبح، لأن هذا النوع من الكتابة المؤلمة (غير الأنيقة) يترجم، دون مواربة، أن جسد المرأة ليس جسدا شيطانيّا ولا ملائكيّا، بل جسدا تختبئ داخله رغبات وشهوات يرتعب منها المزاج السلطوي، ويعمل من أجل كبحها.

إن جسد المرأة ليس جسدا يسكنه «شيطان مارد» لا يلجمه غير الرّجل الفحل المنتفخ، الّذي يستطيع (بتواطؤ كامل مع المؤسسة السلطوية) ترويض الرغبة في جسد المرأة بحبسها في الفضاء الداخليّ، ووضح حجب أمام أسباب اختلاطها بالجنس الآخر، بل بطمس معالم الأنوثة فيها حتّى لا تثير، وحتى لا تتحول إلى أفواه مفتوحة للإثارة.

من قتل إذن أدجو أيت إسحاق؟ ومن طمس الوشم الذي يغوص عميقا في لحم عانتها؟ ولماذا ظل الكوميسير ينظر إلى هذا الأفق الاستعاري بعينين جاحظتين؟ ولماذا كان الاتهام يرتمي على هذا وذاك كيفما اتفق؟

الوشم يقع في مكان غوير وسري، وخلفه تقع حكاية سرية عصية على الإدراك: (هذا الجسد الهائل خُلِق ليُحْرَث ويُسْقَى دون كلل)، كما رددت «الوَشَّامة» (راوية) وهي تشق الطريق إلى تحويل «أدجو» إلى مساحة واسعة من الموسيقى الإيروتيكية المفتوحة على العزف الدائم.

هناك لقطة في الفيلم، تتساقط فيها أقنعة القاتل، قناعا بعد قناع، ليظل السؤال قائما: هل هو «أيُّور» (صاحب البورديل)؟ أم والي الأمن (السلطة)؟ أم «أفاو» (الأخ)؟ أم..

ثم هناك سؤال ثان يطرحه الفيلم: «من يكون «أيور»؟ هل هو عشيق أم شقيق؟».. ثم هناك أسئلة أخرى مهمة: من المسؤول عن افتضاض عذرية «أدجو»؟ وما موقع «زنا المحارم» في الدائرة التي يغلقها الفيلم بإحكام؟ وما معنى الإصرار على إتلاف الذاكرة السرية للجسد الأنثوي.

إن استحضار القناع (الأقنعة) خطاب مُرْبِك ومدمِّر للعديد من القيم والتصورات، حتى إن الفيلم، لحظة سقوط الأقنعة، يعتقلنا في متوالية من الرقص الصرف تتضمن مزيجاً من الأقنعة والخيال والواقع بتصميم «كوريغرافي» مفكر فيه مليا، خاصة أن القناع تحول إلى مفتاح لمعرفة ما وراء اللعبة: لعبة الانمحاء والتلاشي مقابل الذاكرة.

إن فيلم «موشومة» يقوم على فكرة الذاكرة، من خلال الإقامة غير الفرحة في كابوس كبير (جريمة قتل ملغزة)، فيعمل على خلخلة اليقينيات، انطلاقا من السؤال التالي: أين نحن من ذاكرتنا؟ وهل الوشم، فعلا، تحريض منظم لتقويض السلطة؟

إن البحث عن القاتل، وعن الوشم وشكله، وعن واضعه وسياق وضعه، هو بشكل عام بحث شامل عن الذاكرة، حتى لو تطلب الأمر استدعاء «الساخن» في قالب شعري وإيروتيكي صادم، وكأننا نردد مع فرنسوا شيرباز «إنني مشدودة بصورة حميمية إلى جسدي للقيام بالفعل والإنصات أو لإدراك ما حولي والتعبير عن نفسي، إلى درجة يشكل فيها جسدي قدري». هذا ما سمعنا البطلة- على طول الفيلم- تردده؛ فأيّ امرأة في العالم لم تحلم أن يكون العالم على صورتها؟

هذا هو طموح الفيلم الذي يضع، بجرأة كبيرة ومطلوبة، «الذئب والشاة» وجها لوجه. لكن هل نجح زينون في ما طمح إليه مع سكري؟

إنك تشعر- وأنت تتابع الفيلم- بأن هناك بونا شاسعا بين ما ترى وما تسمع، بين السينما (الصورة) وبين الخطاب (اللغة)، وكأن الفيلم موزع على مستويين خارج أي عناية بالإيقاع، علما أن الإيقاع- كما يقول هنري ميشونيك- هو المعنى. كما تشعر بأن الفيلم هو الحصان، والإخراج هو العربة، وبأن الذي كسب السباق هو اللغة تحديدا (لغة الخطيبي)، رغم أننا- في بعض المشاهد- نشعر بأن هناك عنفا فنيا يمارسه المخرج علينا. فهل بإمكان لحسن زينون، مثلا، أن يقنعنا- خارج السياق الحُلمي- بأهمية مشهد الحمام الشعبي؟ وهل بإمكانه أن يقنعنا- خارج السياق الشعري والجمالي- بوظائفية مشهد «الطقس اليهودي المقنع»؟

في النهاية، إننا مقتنعون بإن فيلم «موشومة» فيلم «يستحق الحياة» فعلا؛ نعم صحيح أنه ضيع علينا «الدليل الفرجوي»، وجعل «الإثنوغرافيا» تخاصر «الأنثربولوجيا» وترقص معها في حلبة واحدة، لكنه نجح في طرح الأسئلة الصعبة، وتحويل الجسد إلى سلطة مضادة.

إنه- مع الجدل الذي رافقه- محاولة ناجحة لتفكيك اليقينيات الفقهية، و»تنسيب» المزاعم الإطلاقية التي تمتلئ بها بعض الخطابات، وبحثا جماليا عن معنى جديد أو عن إيديولوجيا أخرى متحيزة للحرية والذاكرة..