في عالم سريع التحولات، متنامي التعقيدات، متعدد التحديات والمخاطر(1)، وفي الوقت نفسه مليء بالرهانات، ضاج بالترقبات – يكاد خبراء العلاقات الدولية يجمعون على دقة وعُسر حالة «انتقال» النظام الدولي الجاري من وضع «القطبية الأحادية»(2) (Statut unipolaire)، إلى وضع جديد موسوم بـــ»القطبية التعددية» (Statut du multipolaire).

ففي سياق ظهور قوى دولية-عالمية جديدة على المسرح الدولي، بمؤهلات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية وتكنولوجية معتبرة، تؤهلها لمنازعة نفوذ ودور الولايات المتحدة في قيادة الشأن العالمي، انتقل «النظام الدولي» أو هو في حالة «انتقال»(3) من وضع «القطبية الأحادية» إلى وضع «القطبية المتعددة» (1999-2021).

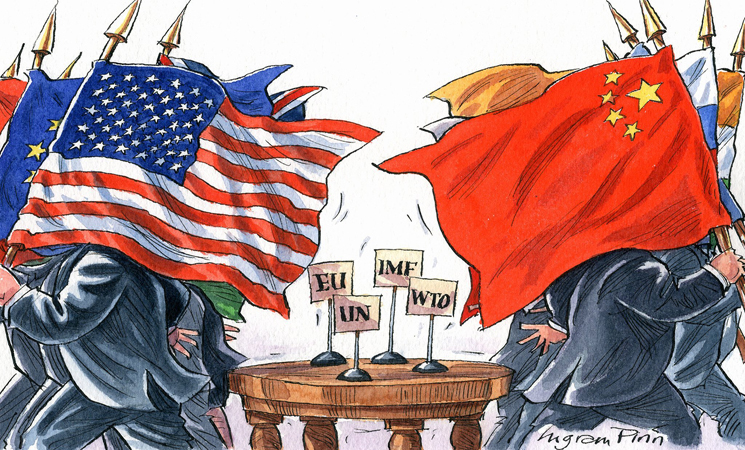

ويتعلق الأمر أساساً بتنامي نفوذ ودور كل من الصين الشعبية، و»روسيا الاتحادية»، علاوة على نفوذ ودور كل من «الاتحاد الأوربي»، و»الحلف الأطلسي» و»مجموعة بريكس» (BRICS) وغيرها من المنظومات المالية (FMI) والتجارية (OMC).

بيد أن الجدل حول واقع وحقيقة انخراط الوضع الدولي الراهن في وضع «القطبية المتعددة» ما يزال محتدماً إذ يقدر أحد خبراء العلاقات الدولية أن عالم اليوم ما يزال سجين «وضع هجين»، إذ لا هو في وضع «القطبية المتعددة»، طالما لا توجد قوى دولية متكافئة مع قوة الولايات المتحدة الأمريكية، ولا هو في وضع «القطبية الأحادية»، طالما لا تستطيع الولايات المتحدة فرض سياستها على مجموع العالم، بالرغم من رغبتها في ذلك(1).

ومهما يكن، فإن “تضاريس” العلاقات الدولية في نهاية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين من جهة أولى، و”لعبة الكبار” الرامية إلى استدماج بل استثمار “الصغار” من جهة ثانية، وانتعاش دينامية التقاطب الدولي من جهة ثالثة – تشي تباعاً بتبلور معالم “نظام دولي” جديد، وإن كانت تقاسيم صورته النهائية لم تكتمل بعد.

أولاً: في “تضاريس” العلاقات الدولية الراهنة:

إن تأمل خارطة “تضاريس” مسار العلاقات الدولية الراهنة ليسمح برصد المعطيات المفصلية في بنيه “النظام الدولي الجديد”.

وتنسحب هذه المعطيات الأساسية على هوية القوى الدولية التي تتشابك سلباً أو تتفاعل إيجاباً على المسرح الدولي، من جانب أول، وعلى طبيعة أجنداتها الدولية من جانب ثان، وعلى مضاعفات تشابكها أو تفاعلها من جانب ثالث.

I/ فيما يتعلق بالجانب الأول، هوية القوى الدولية الفاعلة على خشبة المسرح الدولي، فهي تطال خمسة فواعل: الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوربي وروسيا الاتحادية والصين الشعبية والحلف الأطلسي. وبالرغم من التمايزات المصلحية التي قد تحدث بين هذه الفواعل الدولية الخمس على المستوى الظرفي، فإن تطابقات مصالحها على المستوى الاستراتيجي تظل العامل الحاسم، الحاكم لمواقفها الجيوسياسية.

ومن هذه الزاوية، تتحدد خطوط التحالف القائم، السائر المفعول بين الولايات المتحدة الأمريكية و”الاتحاد الأوربي”، و”الحلف الأطلسي” من جانب وروسيا الاتحادية والصين الشعبية من جانب آخر. كما أن محددات التعارض والتشابك بين الكتلتين “الغربية” – التي تضم الولايات المتحدة و”الاتحاد الأوربي” و”الحلف الأطلسي” – و”الشرقية” التي باتت تضم كلاً من روسيا الاتحاديــــة والصين الشعبيـــة وحلفاؤهما(1)، لا تحكمها أنســـاق إيديولوجيـــة كما كــان عليه الحال في سياق أنظمة “الحرب الباردة” (الرأسمالية مقابــل الشيوعية السوفياتية)، بل تحكمها منافسات جيو-سياسية، ومصالح جيو-اقتصادية، ومفارقــات تاريخية وثقافية، فضــلاً عن تأثير المخلفات السياسية والنفسية الناجمة عن صراع الكتلتين “الغربية”و”الشرقية” في ظل نظام “القطبية الثنائية” (المعسكر الغربي مقابل المعسكر السوفياتي) الذي عمر أزيد من نصف قرن (1946-1990).

II/ وفيما يخص طبيعة الأجندات الدولية التي تحملها كل كتلة على حدة، وتتابع تحقيقها بجهد ومثابرة، فهي العمل على منع الغريم (Le rival) من بلوغ مستوى متفوق من القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي والتمدد الاستراتيجي تؤهله لـــِ”قيادة” العالم، أو على الأقل للحفاظ على مستوى مقبول من توازن القوى العسكرية والجيو-اقتصادية والجيو-سياسية من شأنه منع إعادة إنتاج حالة الوضع الدولي خلال عهد “الحرب الباردة”.

ويكتسي هذا التناقض الأساسي بين الكتلتين المتواجهتين، طابعاً جيوسياسياً حينما تسمُ الكتلة “الغربية” نفسها بعالم “الديمقراطيات” وتشير إلى غريمتها “الشرقية” بعالم “الديكتاتوريات”. وكذلك تفعل الكتلة “الشرقية” حينما تتهم غريمتها “الغربية” بالنزعة “الأمبريالية”، وتقدم نفسها بوجه “القوتين الناهضتين” المدافعتين عن قيم السلم والاستقرار العالميين.

وغني عن الإشارة أن الاحتقان المتزايد بين الكتلتين “الغربية” و”الشرقية”، في مقاربة العديد من حالات التوتر الإقليمية عبر العالم، ينعكس سلباً على دور وفعالية الأمم المتحدة في معالجة النزاعات الدولية، وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم.

III/ بيد أن هذا التبلور “الكتلوي”، الثنائي على الصعيد العالمي، الذي تستمد تآزر مكونات كل طرف فيه من تطابق توجهاتها الإستراتيجية(1) لا يحول دون صدور مقاربات متمايزة ذات مرجع إقليمي وطابع ظرفي.

• فالولايات المتحدة الأمريكية، منذ إدارة دونالد ترامب على الخصوص، مسكونة بهاجس إعادة تقويم اقتصادها، داخلياً، وإعادة انتشارها العسكري خارجياً، وهو الهاجس الذي يترجمه شعار “أمريكا أولاً” (America First)، وهو نفس الانشغال الذي يسكن إدارة خلفه جو بايدن التي رفعت بدورها شعار “شراء أمريكا”(buy amrericana) وذلك بالرغم من تباين برنامجي الإدارتين “الجمهورية” و”الديمقراطية”.

وبموازاة الجانب الاقتصادي، بادرت الإدارة الأمريكية منذ عهد باراك أوباما بنقل مركز الثقل في انتشارها البري والبحري عالمياً، إلى منطقة المحيط الهادي، حيث يقبع التنين الصيني، وذلك بغية احتواء نفوذه، والحد من انتشاره العسكري في هذه المنطقة الإستراتيجية، الحساسة من العالم.

وفي سياق إعادة الانتشار العسكري، تسهر الإدارة الأمريكية، السابقة منها واللاحقة على إعادة ترتيب قواعدها العسكرية عبر العالم(2)، بما يتجاوب ومتطلبات مواجهة تحديات غريميها الروسي والصيني.

وفي هذا السياق تندرج عمليات الانسحابات الأمريكية، الكلية أو الجزئية، من أفغانستان والشرق الأوسط (العراق وسوريا) والخليج العربي وغيرها من مناطق نفوذها في مناطق العالم.

وفي غمرة هذه الإجراءات والترتيبات الجيو-إستراتيجية، ظل مسلسل تمديد نفوذ الحلف الأطلسي نحو الشرق السبب الرئيسي في تدهور العلاقات بينها وبين روسيا.

أما حليفاها، “الاتحاد الأوربي” و”الحلف الأطلسي”، فإنهما منشغلان بمواجهة التمدد الروسي، في أوكرانيا وجزيرة القرم ومنطقة البلطيق من ناحية، ومجابهة الغزو التجاري الصيني في أوربا وإفريقيا من ناحية أخرى.

وينبغي الإشارة، في هذا الصدد، أن “حلف شمال الأطلسي” (OTAN) الذي ينخرط في هذه المواجهة الشرسة بحيوية متزايدة، لم يعد يتقيد بالحدود الجغرافية لمجال نفوذه، كما حددها “الميثاق” الأطلسي.

ومن جهة أخرى، فإن إعـــلان رئيـــس وزراء المملكـــة المتحـــدة، بوريس جونسون (Boris Johnson)، على هامش اجتماع “مجموعة السبعة” (G7)، بضرورة وضع “ميثاق جديد”(1) لتأطير العلاقات البريطانية-الأمريكية، يؤسس “لانطلاقة شاملة ودائمة” لها، تحولاً جسيماً في السياسة الخارجية لبريطانيا العظمى بعد خروجها من “الاتحاد الأوربي”(2).

• أما روسيا الاتحادية التي ما تزال تحمل في أعماق وجدانها مرارة الإهانة التي عانت منها طيلة عقد التسعينيات من القرن الماضي، حيث تقلص ناتجها الداخلي الخام إلى النصف، وتضاءل نفوذها على الصعيد الدولي – فإنها تجاهد اليوم بكل ما أوتيت من جلد وقوة إلى استعادة نفوذها المفقود.

أو لم يردد فلاديمير بوتين أكثر من مرة أن “أخطر كارثة جيو-سياسية ألمت بإنسانية القرن العشرين، كانت انهيار الاتحاد السوفياتي، إن الأمر لا يتعلق اليوم بإعادة نظام تحالف للبلدان الشيوعية، من شأنه منازعة النموذج الرأسمالي الغربي، بل يتعلق الأمر بجعل روسيا محترمة ولو أدى بها ذلك أن تكون مُخيفة وغير محبوبة”(3).

ومن أجل استعادة مجدها السابق لم تتردد روسيا الاتحادية في خوض حروب دموية مع جوارها القريب، مع جورجيا رمز “الثورات الملونة”، ومع أوكرانيا، حيث “استعادت” أو “احتلت”، “جزيرة القرم” واحتضنت تمرد أقاليم دونتشك (Donetsk) ولوجانتشك (Lougansk)، في شرق أوكرانيا وحشدت 150 ألف جندي على حدودها مع هذا البلد الحليف سابقاً، والخصم لاحقاً، ردعاً لمخطط “الاتحاد الأوربي” الرامي إلى استقطاب هذا البلد الجريح داخل منظومته(1).

ولم يكن التدخل الروسي في سوريا بعيداً عن ملابسات الأزمة الأوكرانية، إذ يندرج هذا التدخل في الحوض الشرقي للمتوسط – الذي يزخر بمخزون ضخم من الغاز الطبيعي –يندرج في مخطط يمكن أن يشكل ورقة ضغط رابحة، في حالة ما إذا نجحت “الكتلة الغربية” في الضغط على أوكرانيا – التي يمر عبرها الغاز الروسي إلى أوربا – لضمها إلى “الاتحاد الأوربي”، أو تمكنت من إقناع ألمانيا بتجميد مشروع مد أنبوب الغاز الجديد، نورد ستريم 2 (Nord Stream 2)(2) الذي يصب فيها.

وفضلاً عن هذا الجانب غير المعلن في مخطط التدخل الروسي في سوريا، فإن تمركز روسيا، براً وبحراً، في هذا البلد الشقيق، يشكل عنصر توازن جيو-سياسي من شأنه احتواء تمدد “الحلف الأطلسي عبر تركيا – العضو الوازن في الحلف” – التي باتت تحتل مساحات واسعة في الشمال الشرقي لسوريا، والتي تقدم غزوها لهذا البلد الشرق الأوسطي على أنه جزء لا يتجزأ من أجندة التوسع الأطلسي فيما وراء الحدود الجغرافية لمجال نفوذ الحلف.

• أما الصين الشعبية التي تشكل طرفاً عملاقاً في “الكتلة الشرقية” الناهضة بحكم وزنها الديموغرافي، وقوتها الاقتصادية، وقدراتها العسكرية، فإنها ما تزال تمثل لغزاً غامضاً فيما يتعلق بنواياها الجيو-إستراتيجية الحقيقية…. لكن غزوها التجاري على الصعيد الدولي، ونشاطها العسكري في المنطقة “الهندية-الهادية” (Indo-Pacifique)، باتا يثيران الشكوك حول أجنداتها الدولية.

ففي شهادة لقائد البحرية الفرنسية الذي يجوب غمار مياه هذه المنطقة، ويراقب عن كثب الأنشطة العسكرية الصينية الكثيفة بها، يطرح فيها تساؤلات “مُحيرة”، ويعبر عن الكثير من “المخاوف” التي يثيرها هذا النشاط لديه، ولدى القوى الغربية والشرقية (الولايات المتحدة/ فرنسا/ الهند/ استراليا…)(3).

وتحرص الصين على الحفاظ على سر تعبئتها العسكرية في منطقة “المحيط الهادي”، مما حذا بالأميرال الفرنسي إلى توصيف سياسة الصين في هذه المنطقة بــــ”الهجومية الردعية” (pugnacité dissuasive)، ويقول، في هذا الصدد، «إننا نواجه منطق خنق، يستعمل روافع مالية واقتصادية ودبلوماسية وعسكرية، ويمكنه أن يمارس ضغطه عبر الحرب الهجينة (Guerre Hybride)، السيبرانية أو بطرق أخرى».

وفي نظر “الحلف الأطلسي” فإن الصين باتت تشكل تحدياً ممنهجاً للنظام الدولي ولأمن “الحلف الأطلسي”(1).

ومن جهتها، فإن إدارة جو بايدن، بادرت، منذ الأيام الأولى لانتخابه، ببعث رسالة إلى المقر العام لـــِ”الحلف”، تولى أمينه العام جنس سولتنبرغ (Jens Stoltenberg) تعميمها تقول: «يتعين على الحلف أن يضع على قدم المساواة التهديدات الصينية والروسية ». ومما يزيد “الكتلة الغربية” قلقاً وتخوفاً من غريمتها “الكتلة الشرقية” ازدياد مجالات التعاون الصيني-الروسي في المجالات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والعلمية(2).

ثانياً: «لعبة» الكبار

في غفلة من الصغار:

I/ نقصد بمصطلح الكبار القوى الدولية التي تتوفر فيها عناصر القدرة على التأثير في مسار العلاقات الدولية، عبر مقوماتها الأربع: الديموغرافية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية (Puissance/Power) كما هو حال الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض مكونات الاتحاد الأوربي (ألمانيا/فرنسا/والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية والصين الشعبية واليابان).

وتشكل هذه القوى الدولية، ذات القدرات الفاعلة على المسرح الدولي، نادى الكبار الذين ينخرطون اليوم في مسلسل تشكيل قوام “القطبية المتعددة” التي تؤطر “النظام الدولي” الجديد(3).

وفي هذه المرحلة التي يتبلور فيها نظام دولي جديد لم تكتمل بعد ملامحه، فإن ما يطبع العلاقات بين مختلف الأقطاب الدولية، الموصوفة بـــ”الكبار”، هو انغمار كلتا الكتلتين “الغربية” و”الشرقية” في صياغة أطر تحالفاتها داخلياً وتفعيل آليات الردع(1)، وخطاب التهديد خارجياً.ويترجم هذا الوضع الحرج نوعين من التصعيد المتبادل: التصعيد السياسي والتصعيد العسكري.

II/ فيما يخص التصعيد السياسي، فإنه مرتبط بنزوع كل كتلة من الكتلتين “الديمقراطية” “الغربية” و”الأوتوقراطية” “الشرقية”، نحو خطاب سياسي متشدد، وإعادة تأهيل هيكلي متجدد.

وفي هذا السياق تندرج الرؤية “الحشدية” التي تدعو إليها الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة الرئيس جو بايدن. وتقوم هذه الرؤية التي يتم الترويح لها(2) على أمرين أساسيين:

أولهما، إنشاء “تحالف للديمقراطيات في العالم”، تتجاوز تشكيلته الرباط الوحيد العابر للمحيط الأطلسي (أي “الحلف الأطلسي”) الذي تمت صياغته غداة الحرب العالمية الثانية (1947)، وذلك باستنساخ هذا الشكل من “التواطؤ السياسي” في منطقة المحيط الهادي(3).

إن الديمقراطية، يقول الرئيس جو بايدن، هي “المسألة الحاسمة في عصرنا، فهل تستطيع ديمقراطيات العالم التكتل من أجل الحصول على نتائج حقيقية لشعوبنا في عالم سريع التبدل؟”.

ثانيهما، ضرورة الاستئثار بوضع قواعد تنظيم التجارة والتكنولوجيا لعالم القرن الواحد والعشرين وهو ما يدعو إليه بشدة مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي يصرح قائلاً: «يتعين على الديمقراطيات، وليس أحداً آخر غيرها، لا الصين ولا تيوقراطية أخرى، تدوين القواعد المنظمة للتجارة وللتكنولوجيا لعالم القرن الواحد والعشرين»(1).

لكن هذه الرؤية الأمريكية الرامية إلى استنفار “الديمقراطيات” لمواجهة “الأوتوقراطيات”، في أفق تجاوز عجوزات المؤسسات الدولية، التقليدية المؤطرة لـــِ”نظام دولي” محكوم بناموس التغير والتبدل، ما تزال تصطدم بتحفظات “الاتحاد الأوربي”، الحليف التقليدي للولايات المتحدة، الذي يرى فيها (الرؤية الأمريكية) نوعاً من الحشد (ralliement) الذي تريد واشنطن فرضه، في سياق تجابهها، مع الصين، غريمها الممنهج الأوحد في كل الميادين”(2).

وفي هذا الصدد، فإن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون (Emanuel Macron)، لم يكف عن التصريح بضرورة حفاظ أوربا على “استقلاليتها” إزاء الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن نداءاته “الغامضة” في هذا الشأن، لم تجد صدى لدى أعضاء “الاتحاد الأوربي”(3).

• من جانبهم، دعا قادة “الحلف الأطلسي” إلى نهج إستراتيجية مزدوجة إزاء روسيا والصين، تزاوج بين الردع والحوار. فمن جهة شددوا على تدعيم جانب أوكرانيا وجورجيا، وعلى العمل من أجل “أن يقترب هذان البلدان من الحلف”.

ومن جهة أخرى دعوا الصين إلى “احترام التزاماتها الدولية، وإلى التصرف بكيفية مسئولة في حظيرة النظام العالمي”(4).

كما أكدت “الأجندة الطموحة” للحلف على “قرارات ترمي إلى تكثيف الاستشارات السياسية، وعلى توطيد الدفاع الجماعي، وعلى تنمية الصمود وتقوية الأفضلية التكنولوجية لكل عضو من أعضاء “الحلف” من أجل الدفاع عن النظام الدولي القائم على “قواعد” إسداء نفس التكوين وتعزيز قدرات الشركاء، ومواجهة آثار التغير المناخي على الأمن.

“وعلاوة على ذلك – تقول الأجندة – فقد تقرر أن تتم صياغة مفهوم استراتيجي مقبل للحلف خلال قمته التي تعقد سنة 2022″(1).

ففي الوقت الذي ينكب فيه “الحلف الأطلسي” على تحديث آلياته، وتعزيز ترسانته في أوربا لمحاصرة التمدد الروسي، تزداد وتيرة النشاط العسكري للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها: استراليا واليابان والهند وفرنسا في آسيا – المحيط الهادي.

وتُبدي فرنسا، بصفة خاصة، نشاطاً عسكرياً، بحرياً متصاعداً في إطار محور هندي-هادي (axe indo-pacifique)، يضعُ الصين في خط مرماه(2).

وقد حدد الرئيس الفرنسي خط الإبحار في هذا الاتجاه بقوله: «إن الصين تواصل بناء هيمنتها خطوة، خطوة. إن الأمر لا يتعلق بإثارة المخاوف، بل بالتمعن في الواقع. إذا لم نُنظم أنفسنا فستكون هناك قريباً هيمنة تقلص حرياتنا وفرصنا، ولسوف نعاني منها…»(3).

• وفي الجانب الآخر، جانب روسيا الاتحادية، التي تدور بينها وبين الولايات المتحدة وبعض الأوربيين مناكفات حول “تهديد الأمن الأوربي” من خلال أزمة أوكرانيا، ونشر الصواريخ المتوسطة المدى، في أوربا الشرقية، و”التدخلات السيبرانية الروسية” في الحملات الانتخابية الرئاسية الغربية، وضم جزيرة القرم من طرف روسيا، وغيرها من أسباب التوترات المتصاعدة بين الطرفين الغربي والروسي – إنها تطورات مقلقة من شأنها تسعير دينامية الصراع في مناطق أخرى من العالم.

فقد أضحى التوجه العسكري بين الطرفين محتدماً في حوض البحر الأسود، حيث تتسارع البوارج الحربية البحرية الروسية والأمريكية والبريطانية إلى استعـــراض قواتها الردعية، في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث يشكــل التقابــــل الروسي-الأمريكي في سوريا – الأول في جنوبها الغربي، والثاني في شمالها الشرقي – بؤراً قابلة للانفجار في كل وقت، وذلك في غياب حل سياسي، أممي للأزمة السورية.

وفي سياق تقرير استخباراتي أمريكي، تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية أن “الصين، سوف تحتل موقعاً متفوقاً، على المستوى التجاري، كما على المستوى الأمني، في أفق 2025”.

وبدون شك، فإنه على ضوء هذا التقرير تعددت الخطابات المتشددة إزاء “التهديد” الذي أمست الصين تمثله بالنسبة لأمن واستقرار “الكتلة الغربية”. فالبيان الختامي لقمة “الحلف الأطلسي” يتحدث عن “انشغالات” “الحلف” إزاء بلد ينمي مخزونه النووي بسرعة كبيرة و”يتعاون” عسكرياً مع روسيا”(1). كما يشدد “الحلف” على أن “الصين تمثل، من الآن فصاعداً، تحدياً ممنهجاً للنظام الدولي ولأمن الحلف الأطلسي”(2).

هذا، وفي الوقت الذي يُوجه فيه جو بايدن أعضاء “الحلف” بضرورة وضع الصين وروسيا على قدم المساواة، فيما يخص التهديد الذي يمثلانه، تنزع أقطاب أوربية نحو موقف معتدل وأكثر “واقعية” من الصين.

فالمستشارة الألمانية، أنجيلا ماركيل (Angela Markel)، تدعو إلى عدم التفريط في موقف “متوازن” إزاء الصين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (E. Macron) لم يكف عن تذكير الحلف “بعدم التنحي عن مهامه الأساسية، وبعدم “الخلط بين الأهداف”، وبعدم “تحريف العلاقة مع الصين”(3)، “فلئن كانت الأخيرة غريماً، فهي كذلك شريكاً لا محيد عنه لحل المشاكل الكبرى في الوقت الراهن: مشكل البيئة مثلاً”(4).

أما الصين، فقد اتهمت من جانبها “الحلف الأطلسي” بالمبالغة في “نظرية التهديد الصيني”(5)، معتبرة أن “المنظمة (“الحلف”) تبرهن بذلك عن عقلية الحرب الباردة” وتسعى إلى “افتعال المواجهة بكيفية مصطنعة”(6).

ويبدو أن “الحرب الباردة” ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ليست بسبب التسلح الصيني الذي ما تزال معطياته مغمورة في “عُلبة سوداء”، لم يكشف بعد كل أسرارها، بل بسبب “البيانات” السيبرانية التي أصبحت موضوع تنافس ساخن بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ومن تم فإن إحدى خصوصيات “النظام الدولي الجديد” أن الصراع الدولي فيه يتمحور حول عمليات الغزو التكنولوجي، السيبرياني، أكثر من تمحوره حول سباق التسلح التقليدي أو النووي(1).

III/ التصعيد العسكري:

في حمأة هذه التوترات المتعددة الجبهات، تُصاب عملية الحد من الأسلحة وتخفيض مخزون أسلحة الدمار الشامل بنكسة غير مسبوقة على الصعيد الدولي.

ففي غياب مفاوضات حول تخفيض الأسلحة بنوعيها التقليدية والنووية منذ عقد من الزمن(2)، حصلت تطورات تكنولوجية في الفضاء وفي الميدان السيبرياني، وكذلك في ميدان الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت (Hypersonique) في حين فإنه منذ إقدام الرئيس الأمريكي جورج ووكر بوش سنة 2002 على سحب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ البالستية (anti-Ballistic Missile)، التي تنص مقتضياتها على “الحد من نظام الدفاع ضد الصواريخ”، تواترت عمليات نقض معاهدات الحد من التسلح(3).

فقد قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من معاهدة (FNI) حول القوات النووية التي تؤطر “نظام الصواريخ المتوسطة المدى (من 500 كلم إلى 5500 كلم)”(4). وبعد ذلك بقليل انسحب الطرفان، الروسي والأمريكي، من معاهدة “السماوات المفتوحة” (Treaty on open skies) التي تسمح بالطيران الاستطلاعي للأطراف الدولية الموقعة عليها (34 دولة).

وهكذا ولأول مرة، بعد حقبة “الحرب الباردة”، يفقد العالم بنيات أمنية لمتابعة ومراقبة سباق التسلح، مما يشيع حالة من الارتياب المتبادل، ويغذي “مخاطر التصعيد الخارج عن السيطرة”(1). وفي ظل نكسة عملية “نزع السلاح”، والنووي منه خاصة(2)، تحتد نزوعات القوى الدولية الكبرى نحو سباق التسلح، ونحو الاستعدادات الميدانية للمواجهة.

فقد أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو (Sergueï Choïgou) أن “كثافة طلعات القادفات الإستراتيجية الأمريكية في أوربا ازدادت أربعة عشرة مرة، على مدى السنوات السبع الماضية”.

كما “ازداد عدد المناورات العسكرية مرة ونصف في السنوات الأخيرة”. وقد بدأت عملياً أكبر مناورات غربية تحت اسم “دفاع أوربا 2021” (Défense Europe 2021)، يشارك فيها ما يناهز 40 ألف جندي، والهدف منها “نقل فرقة كاملة من الولايات المتحدة إلى أوربا”.

ويؤكد وزير الدفاع الروسي أنه من المقرر إجراء ثمانية مناورات متعددة الجنسيات في أراضي أوكرانيا ومناورتين في أراضي جورجيا، ومناورة أخرى في كازاخستان بمشاركة دول الناتو.

وقد أحدث تصريح قائد القيادة الأمريكي في أوربا، الجنرال تود والترز، بأن المناورات تجرى وفق “تكتيكات الاختراق والاحتلال”، فزعاً واستنفاراً لدى الجانب الروسي.

فقد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن إنشاء عشرين فرقة عسكرية جديدة لتعزيز قدرات الجيش الروسي، كما انخرطت روسيا بدورها في إجراء مناورات عسكرية، برية وبحرية، لعل أكثرها إثارة، مناورة “البحر الأسود” في محيط أوكرانيا وروسيا، والتي كادت تتحول مؤخراً إلى مواجهة عسكرية، بحرية بين روسيا والمملكة المتحدة.

ومن يدري؟ فإن سباق التسلح، كما تمارسه روسيا الاتحادية اليوم(1)، قد يكون مقدمة لمرحلة قصيرة أو جديدة، تنضج فيها شروط التفاوض من جديد حول نزع السلاح النووي، في مرحلة لاحقة(2).

لكن ما يُرعب “الحلف الأطلسي” هو “التعاون العسكري الروسي-الصيني” وتأثيره على توازن القوى في أوربا وحوض المتوسط والمحيط الهندي.

لكن التسلح الجديد الذي يتمثل في الاستعمالات المتسارعة للطائرات المسيرة، كما تجلى ذلك في الصراعات الناشبة في أوكرانيا، وسوريا، وليبيا، وبصفة خاصة في كراباخ-العليا، وهي الصراعات التي شهدت التوظيف الكثيف وغير المسبوق لمقدوفات الطائرات المسيرة (Les drones) – من شأنه (أي التسلح الجديد) تغذية الصراعات الإقليمية والدولية لما يمتاز به من دُنو التكلفة، وصغر الأحجام، وقوة التدمير(3).

IV/ وفي غمرة مناخ دولي مكفهر، ملؤه الارتياب والتوجس وفقدان الثقة، انعقدت قمة بايدن-بوتين في جنيف (18 يونيو 2021) بمبادرة أمريكية

ويبدو أن رهان هذه القمة الثنائية كان منصباً على إرساء نوع من التهدئة وعلى تحجيم مسلسل التصعيد السياسي والعسكري.

ومنذ الإعلان عن انعقاد القمة، كان متوقعاً أن الأخيرة لن تحقق اختراقاً مهماً لجدار الأزمة الثاوية بين البلدين، بسبب دقة الظرفية التي تنعقد فيها(1). وتباعد الرؤية الإستراتيجية لكل من القائدين(2)، وتضارب الخلفية السياسية لكليهما لمشروع اللقاء ذاته(3).

وفعلاً، فقد ناقش الطرفان، خلال الحيز الزمني الذي حُدد لأشغال القمة بعضاً من “القضايا الحادة والملحة” التي أدت إلى “تلويث” العلاقات بين الطرفين(4). وقد اتفق الطرفان على مناقشة المسائل الأخرى في مجالات الاقتصاد والمجالات العسكرية والدبلوماسية، على مستوى الخبراء، خلال الشهور الستة الموالية.

ويقدر خبراء في العلاقات الدولية أن المعنى الوحيد لقمة جنيف الأمريكية-الروسية هو محاولة الطرفين معاً إرساء “تهدئة” ومنع تفاقم المواجهة.

وتتأكد صحة هذا التقدير لحصيلة “القمة” الصادر عن دوائر القرار في كلا الجانبين: بالنسبة لموسكو، فإن ما هو “أساسي” قد تم تحقيقه بمجرد انعقاد “القمة”. بل إن وسائل الإعلام الرسمية الروسية تتحدث عن القمة باعتبارها “انتصاراً” لا نقاش فيه. وفي نفس الاتجاه يذهب الملاحظون المقربون من المعارضة الروسية، لكن بشيء من “المرارة”. أما النقاد الأمريكيون فإنهم يرون في لقاء قمة جنيف “اعترافاً بدور موسكو كفاعل دولي، وإن كان هذا الدور يظل سلبياً، مؤسساً على التهديد”. ويضيفون: “فعلى هذه القضايا تحديداً، يبني بوتين رأسماله السياسي في الداخل الروسي”(5).

V/ لكن ما يزيد الوضع الدولي تعقيداً وخطورة، أن “لعبة” الكبار، بما تنطوي عليه من رهانات جيو-سياسية، وجيو-اقتصادية، تجرى في غفلة من “الصغار”.

والمقصود بمفهوم الصغار في هذا السياق، الدول الإقليمية التي تدور في فلك القوى الكبرى أو تتموقع في الخط الجيو-سياسي لها(1)، أو تكون موضوع استهداف من قبلها لأسباب جيو-إستراتيجية(2).

إن ما تشهده دول إقليمية في أكثر من مسرح دولي، من توترات، بل قلاقل سياسية، وصراعات دموية ليست دائماً بعيدة عما يتأجج بين الدول الكبرى من صراع على النفوذ، وتنافس على التمدد. بل يمكن القول إن دينامية الأزمات الإقليمية أمست تتناسب طردياً مع دينامية الصراعات الجيو-إستراتيجية بين الكبار.

وعندما نُمعن النظر في مشهدية (Panorama). هذه الأزمات الإقليمية عبر العالم، فإننا لا نلبث أن نتبين بصمات الفاعل الدولي، الخارجي، منحوتة في جذور هذه الأزمات الناشبة.

فمن تايوان بمنطقة المحيط الهادي، إلى أوكرانيا في أوربا الشرقية، مروراً بأفغانستان، في آسيا الوسطى، وفلسطين وسوريا، بالشرق الأوسط، وليبيا بالشمال الإفريقي الخ…، تشتعل الأزمات الإقليمية التي يتداخل في مسلسلاتها ما هو محلي بما هو خارجي(3).

وبالنسبة للأزمات الإقليمية بالشرق الأوسط تحديداً(4)، فإنها ازدادت تعقيداً في سياق ما بات يُعرف بــــِ”سياسة المحاور” التي تمسك بزمامها إيران وتركيا، على خلفية طموحاتهما الإقليمية.

وقد بلغ السيل الزبى فيما يتعلق بالتعاطي المزدوج مع الظاهرة الإرهابية في هذه المنطقة الحساسة من العالم. فبالرغم من الإجماع الدولي على خطورة تجذر النشاط الإرهابي في العراق وسوريا، انطلاقاً من أحداث “الموصل” في الشمال العراقي – فإن التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة قد شابه الكثير من الالتباس، جراء ما تكشفت عنه ملابسات الأوضاع من توظيف للفصائل الإرهابية، وفي مقدمتها “داعش” و”القاعدة”و”النصرة” في معمعان الحروب الأهلية.

إن غفلة الأطراف الإقليمية، الشرق الأوسطية، عن خطورة ما يختمر في المنطقة من توترات وصراعات، لا تبشر بالعودة إلى حالة من الاستقرار إلا إذا أخذت الأطراف المعنية بناصية الحوار والتعايش على قاعدة التوافق حول المصالح المشتركة، في إطار نظام إقليمي، شرق أوسطي، آمن ومستقر.

وقد أصبح التناسب الطردي بين تصاعد النزاعات المحتدمة بين القوى الكبرى، وتأجج الصراعات الإقليمية، على مستوى الدول الصغرى، عاملاً ثانياً(1) في إضعاف دور “الأمم المتحدة” في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين. ذلك أن لجوء الدول الكبرى – التي تحظى بحق “الفيتو” – إلى الاستعمال المتكرر لهذا الحق، لإفشال اتخاذ “مجلس الأمن الدولي” لقرار في شأن هذه الأزمة الإقليمية أو تلك، لا يناسب نفوذها ولا يكرس مصالحها – ممارسة مشينة، منافية لروح “ميثاق الأمم المتحدة”.

خاتمة:

يُستشف من معطيات “المخاض العسير لميلاد نظام دولي جديد” أن الوضع الدولي الحالي – على ضوء نتائج قمة مجموعة السبع (G7)، وقمة “الحلف الأطلسي”، وقمة الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين – يوجد في مرحلة اختمار كثيف، وانتقال عسير، من نظام “القطبية الأحادية” إلى نظام”القطبية المتعددة” بزعامة الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والصين الشعبية. وليس من المستبعد أن يتحول إلى “قطبية ثنائية” “غربية” و”شرقية” ؛ لكن ذلك رهين بمآل سيرورة العلاقات التحالفية بين العملاقين الصيني والروسي.

وغني عن الإشارة أن هذين العملاقين تربطهما علاقة تكاملية، حيث تحتل الصين مركزاً متقدماً في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا. وتحتل روسيا مركزاً متميزاً في المجال العسكري والنووي منه خاصة، وفي الميدان السياسي والدبلوماسي(2).

ويظل السؤال المحيّر، بل التساؤل الملحاح قائماً حول شروط وإمكانيات نهوض القوى الحية في الدول الصغرى لحماية أمنها وتوطيد استقرارها؟ ولا سبيل إلى ذلك سوى التمسك بنهج السيادة والتنمية والديمقراطية.

وفي سياق دينامية تبلور “نظام دولي جديد” تحتل فيه إفريقيا، بما تزخر به من مؤهلات اقتصادية، وبما تحذوها من تطلعات تنموية – مربعاً جاذباً في مسرح التقاطبات الدولية. وفي هذا الإطار، فإن المغرب بما يحتله من موقع جغرافي حساس، وواجهات بحرية مديدة، متوسطية وأطلسية، وقذرات اقتصادية، وخبرة تكنولوجية، وامتدادات قارية، إفريقية، ووضع حقوقي، ديمقراطي – لمؤهل أكثر من غيره، أن يشكل قطباً إقليمياً، جيو-سياسياً، فاعلاً في منظومة “النظام الدولي الجديد”.

الرباط في 20 يوليوز 2021