السينما التي تكتب تاريخها بخط يدها

جاءت المدارس السينمائية التي عرفها الجزء الثاني من القرن الماضي، أي ابتداءً من نهاية الحرب العالمية الثانية، لكي تحرر السينما من مجموعة من القواعد والتقاليد، وتجعل العلاقة بين الفيلم والواقع بدون وسائط إنتاجية وأسلوبية مبالغ فيها، أي أتت لتختصر المسافة بين فكرة إنجاز فيلم والفيلم، بين الفيلم وموضوعه، بين الفيلم وواقعه، وتحقق بذلك نوعا من العفوية والطراوة وجمالية اللحظة، أي جمالية تتبلور من فعل التسجيل في الآن والهنا ، وهذا ما جعل السينما بعد ظهور هذه المدارس أو الحركات السينمائية تتجدد، تتحول، وتقطع مؤقتا أو نسبيا مع ما سبقها.

لقد أخرجت الواقعية الإيطالية الكاميرا إلى الشارع، وصورت البسطاء والمهمشين، وبعد فترة تقارب العقدين، وفي سياق نفس الصيرورة جاءت الموجة الجديدة، لتخرج هي الأخرى الكاميرا إلى الشارع، ولتنحت مفهوم المخرج المؤلف بالعودة أساسا الى السينما الأمريكية، ومن خلال ملاحظة بسيطة، كون أن فئة من مخرجي هوليود، مثل هيتشكوك أو هوارد هوكس أو غيرهم، وسط ضخامة وهيمنة الالة الانتاجية الهوليود وسلطة اقتصاد السوق، استطاعوا بشكل خفي أن يرسموا معالم أسلوب شخصي في غفلة من المنتجين، ومن النظام السائد داخل الاستوديوهات، بحيث أنك عندما تشاهد فيلما على سبيل المثال لهوارد هوكس تتعرف عليه بدون قراءة الجينيريك. لقد جاءت هذه المدراس السينمائية، إذن، بغض النظر عن أي موقف شخصي قيمي أو ذوقي منها، كاستجابة لشروط تاريخية تتجاوز رغبة ووعي الأفراد الذين صنعوها، وكجواب على رغبة جماعية لتجاوز وضع اقتصادي كالذي شهد ظهور الواقعية الجديدة بإيطاليا مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وظروف الدمار الذي لحق البلاد، ومعها البنية التحتية السينمائية، أو كرغبة في التغيير، وقتل جيل الآباء الرمزيين في حالة الموجة الجديدة، والخروج مما كانوا يعتبرونه حالة الركود والخمول الذي كانت تعرفه السينما الفرنسية انداك، ورد الاعتبار للشخص المسؤول عن الفيلم فنيا أي المخرج. لقد كان المبادر والمحدد في ظهور هذه الحركات السينمائية، ليس رغبة شركات الانتاج في التجدد والتجديد، واعادة السيطرة على السوق، ولكن رغبة جيل جديد في الإبداع في شروط تاريخية مختلفة، تستجيب لمتطلبات عصره، والاحتجاج على واقع معين. بطبيعة الحال كما هو معروف في نمط الانتاج الرأسمالي، فشركات الإنتاج ستضطر إلى مواكبة هذه الحركات، خوفا من فقدان السيطرة على السوق من خلال تبني هذا التغيير في أفق احتوائه، وتحويله لصالحها، وهذا ما حدث في وقت لاحق.

انتجت السينما العالمية انطلاقا من الجزء الثاني من القرن الماضي تحفا بنَفس وحساسية جديدتين، تحف ما زالت تقاوم الزمن، وتسكن ذاكرة الأجيال، أفلام لا يخلو منها أي درس سينمائي في العالم، ولا نتوقف عن العودة إليها. أفلام في زمانها، أي في لحظة إنجازها لم تكن تعتبر كذلك، أي أنها لم تكن تعتبر تحفا من طرف منتجيها، في المقابل كان الدافع للمغامرة في إنتاجها أنها أفلام بكلفة انتاجية بسيطة بالمقارنة مع السينما السائدة آنذاك، وممكن أن تخترق السوق بسهولة، وتحقق أرباحا، خصوصا وأنه توفرت الشروط التاريخية لتلقيها من قبل شباب الستينيات الذين تربوا داخل الخزانات، والأندية السينمائية، أي أنها افلام تحقق قيمة تجارية من وجهة نظر منتجيها ، ومحتضنيها من منتجين كجورج بو ركار Georges de Beauregard وآخرين، وقيمة إبداعية وثقافية من طرف مخرجيها وجمهورها، وأنها لم تنتجه خارج النمط الاقتصادي السائد للإنتاج، ووجدت وفرضت نفسها ببساطة، لأنه كان هناك طلب عليها. فمثلا لا يمكن ان نتخيل مخرجا مثل الايطالي انطونيوني أو أي مخرج أخر من نفس الحركة السينمائية يستطيع ان ينجز عدد الافلام التي انجزها لو كانت كل افلامه فاشلة تجاريا، ولم توفر الحد الانى من المداخيل في شباك التذاكر.

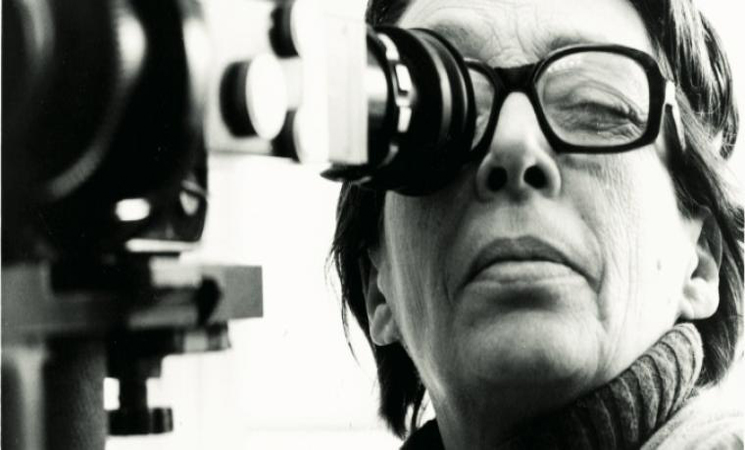

عندما حاولت السينما، في نفس الفترة، أن تتحرر من سلطة الإنتاج والنجم، والإمكانيات الضخمة، وانتقلت بالمخرج من كونه تقني إلى مخرج مؤلف، كان ذلك من خلال العودة الى زمن البدايات، وتطهير الفعل الإبداعي، مما لحقه خلال تاريخ السينما، من أشياء جعلت من السينما صناعة وتجارة، وجعلت من العملية الإخراجية تنفيذا، وليس إبداعا، بمعنى اخر، جعلت من المخرج تقنيا، وليس مؤلفا، أي وسيطا فقط بين الإنتاج والسيناريو والنجم ومشرفا على العمل.

إننا هنا نتحدث عن فترة تاريخية، لم يوجد فيها بعد تدخل الدولة للدعم، ولا الانتاج المشترك مع التلفزيون. إن تحول نمط الانتاج السينمائي من منتج وحيد للفيلم إلى تعدد المنتجين والمتدخلين في التمويل والانتاج من مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة أو شركات الانتاج وقنوات تلفزيونية، تنتمي لأكثر من دولة وشركات التوزيع، حيث أنك وأنت تشاهد فيلما تدور أحداثه بين شقتين وحديقة عمومية ومقهى وعدد محدود من الممثلين، تلاحظ ان قائمة المتدخلين إنتاجيا لا تتوقف، بالإضافة الى تحول المهرجانات الى حلقة مهمة في مسار حياة الفيلم السينمائي ومصيره، أي عدد كبير من المهرجانات في العالم بدأت تساهم في إنتاج بعض الأعمال السينمائية من خلال دعم كتابة السيناريو أو تمويل خدمات ما بعد الانتاج أو تسهيل اللقاء بين حاملي المشاريع ومنتجين محتملين، الشيء الذي جعل أفلاما توجد خصيصا لتكون ضمن قائمة هذه المهرجانات. إن سينما المؤلف فقدت جزءا كبيرا من عفويتها وقدرتها على أن تكون موضوع اكتشاف، لأنها اصبحت مبرمجة لكي تكون كذلك، لأن جزءا منها وجد كمشاريع، وولد، كما أشرت إلى ذلك سابقا، في منصات الإنتاج التي أصبحت تُنظم بالموازاة مع نفس المهرجانات، اما لدعم الكتابة والتطوير أو للتسهيل اللقاء بين حاملي المشاريع ومنتجين، وموزعين محتملين للعمل أو تمويل ما تبقى من اعمال ما بعد الإنتاج.

الأكيد أن المال لا يأتي أبدًا وحيدًا، فكل متدخل في إنتاج الفيلم هو لا يفعل ذلك من باب حب السينما ولكنه يقوم بذلك كاستثمار يتوخى منه ربحا أو دعاية لأيديولوجية معينة أو لتحقيق سياسة ثقافية في حالة متدخل حكومي. إذن، فكل متدخل بالضرورة يأتي بأفكاره وتوجيهاته واقتراحاته، وفقا لخط تحريره ووفقا لوضعه داخل السوق، وتماشيا ما يعتبره أفق انتظار الجمهور المستهدف من وجهة نظره. وكلما كثر عدد المتدخلين كلما أصبح الوضع معقدا وصعبا، وعلى مُخرج العمل في هذه الحالة ان يأخذها بعين الاعتبار، وأن يراعي بالإضافة الى ذلك الاختلافات الثقافية للدول التي تتدخل في إنتاج فيلمه أو أن يراعي في عمله الأسواق المحتملة لعمله، والنظرة التي يحملها جمهور كل بلد عن ثقافته المحلية، ويكون عليه ان ينتظر لسنوات، قبل ان يكتمل تمويل الفيلم، وتتفق جميع الاطراف المساهمة في التمويل والانتاج.

إن اغراء المال، والحصول على الكثير لتوفير شروط مثالية لإنجاز العمل، في الحقيقة، لا يقاوم، لأنه يَعد بشروط عمل مريحة، وامكانية حياة طويلة للفيلم، حياة عابرة لأكبر المهرجانات والقارات، ولكنه يجعل المسافة الزمنية بين لحظة حدوث او تبلور الفكرة، ولحظة الانجاز تأخذ سنوات، تعاد فيها كتابة الفيلم، في كل مرة يلتحق طرف جديد بتمويل الفيلم أو لم يلتحق. لنتوقف لحظة، ونتساءل هنا، هل الفيلم المنجز في إطار هذا النمط الانتاجي الحالي في النهاية هو الفيلم الأصلي الذي حلم به المخرج في البداية أم فيلم اخر، بغض النظر عن النتيجة، وحتى ولو لم يكن هناك اي تدخل، ولكن فقط بحكم طول فترة الانتظار التي قد تصل إلى سنوات، إنه في نظري فيلم أخر، ربما افضل، ولكنه عمل اخر، والمبدع في العمق لا يطمح إلى أنجاز تحفة، ولكنه يريد ان ينجز الفيلم الذي حلم به، الفيلم الذي يشبهه. أنا هنا لا أتحدث عن الافلام التجارية المحضة التي تتطلب إمكانيات ضخمة، وعقود مسبقة بين عدد من الدول، ومع النجم الذي يعتبر الضامن الاساسي لوجود التمويل، وحيث يكون المخرج آخر الملتحقين بالمشروع. إن المخرج في هذه الحالة ليس شخصا حاملا للمشروع ومبادرا فيه، ولكن تقني فقط، مهما كانت مستواه، وحتى لو استطاع أن يحول فيلما تحت الطلب، إلى عمل فني بكل المعايير، ولكنني اتحدث عن سينما المؤلف أي سينما من الفروض ان تعبر عن وجهة نظر مؤلفها/ مخرجها، من تبلور الفكرة إلى الفيلم في نسخته النهائية المخصصة للعرض.

إن التكلفة الانتاجية للفيلم عالميا أصبحت مرتفعة جدا، وفي الغالب لا تكون ظاهرة في العمل، وهذه حكاية أخرى، ومع ارتفاع التكلفة فقدت سينما المؤلف عفويتها، وجزءا كبيرا من قدرتها على المغامرة. يمكن أن نجزم أن المعادلة حسمت لصالح سلطة المال، في حالات مُقنعة بذكاء بخطابات ثقافية، تدعي الدفاع عن الابداع، والحق في الاختلاف وعن اختيارات المخرجين/ المبدعين، وعن قيم معينة، القيم الأكثر رواجا والأكثر قدرة على الإيهام بالانتماء إلى الحداثة كما تراها النخبة المثقفة المتحكمة في جزء من الرأي العام الأوروبي

ن الدقيق لا يمكن ان يكون في الفرن، وفي المطحنة في نفس الآن، كما يقول المثل الفرنسي، لأنه كلما زاد التمويل، كلما قل فيه تحكم المخرج في عمله، الأمر الذي تطور بشكل تدريجي مع تطور نمط الانتاج، إلى أن أصبح التدخل يبدأ مع فكرة الفيلم، ليرافق العمل من الكتابة إلى الترويج، مرورا بالتصوير وما بعد الإنتاج، لأن تكلفة الفيلم التي تفترض ما لانهاية له من الشركاء تجعل من الفيلم مبررا لقيام مقاولة مالية عابرة للدول والقارات، تحاول أن تتوقع كل شيء، ولا تحتفظ من المغامرة، إلا بكلمة بلا معنى، أو كشعار لا وجود له على أرض الواقع، أو ببساطة مغامرة بلا أي مخاطر.

هل يمكن مثلا أن نطلب من فنان تشكيلي، وهو أمام اللوحة في حالة إبداع، ان يبرر فعله، وأن نطلب منه أن يتحدث بشكل مفصل ودقيق عن النتيجة النهائية، وأن ينتظر سنوات قبل الشروع في عمله، وقبل أن ينتهي منه أن يلتحق به جيش من المستشارين، لكي يقولوا رأيهم فيه قبل أن يعرض للبيع، أو يطلب منه أن يعيد رسمه، إن ذلك غير ممكن، لكنه ممكن في السينما للأسف.

فإذا كانت مختلف فترات تاريخ السينما جاءت لتحررها من سلطة الإنتاج والرأسمال والعودة الى عفوية البدايات وبساطة الرواد، فإن المرحلة التي تمر بها السينما حاليا، بعيدا عن الإبهار، وأسطرة كل ما يحمل خاتما أو تأشيرة عدد محدود من المهرجانات، تفرض، ربما، التوقف قليلا للتفكير في الوضع الحالي، والبحث عن حلول إنتاجية وإبداعية، ومساءلة ما نعتبره سينما المؤلف، والتي ليست في النهاية إلا تنفيذا لرؤى مدراء أكبر المهرجانات، والقنوات التلفزيونية، وكبار شركات الإنتاج، والتوزيع المهيمنة على السوق العالمي لسينما المؤلف وسينمات العالم، وتتحكم في التوجه العام الذي يجب أن تسلكه الكتابة، تخصص لكل بلد أو لكل جغرافية نوعية من الأفلام والمواضيع ( بالنسبة لأمريكا اللاتينية موضوع الديكتاتوريات العسكرية، بالنسبة لأوروبا الشرقية والصين انتقاد الأنظمة الاشتراكية، بالنسبة لإيران الدفاع عن الحريات الشخصية لمواجهة النظام الحاكم، المرأة في مواجهة الإسلام السياسي بالنسبة لدول شمال افريقيا…)، بنفس آلية وأدوات تحكم هوليود في السوق العالمية. جزء كبير مما يصنف كسينما المؤلف أصبح معدا خصيصا لإبهار شريحة معينة من جمهور المثقفين والسينيفيليين، أصبحت تشاهد بسلبية وبدون أي وعي نقدي، ودون أي مساءلة.

في فترة معينة من تاريخ السينما، كانت الحدود بين الاشياء مرسومة بشكل واضح، كانت هناك سينما سائدة، استطاع مخرجون من داخلها أن يتميزوا عن زملائهم، وكانت هناك نسبة قليلة من الافلام تنجز من الخارج منضومة الانتاج الرسمي بشكل مستقل، وهي في الغالب افلام كانت تنجز بتمويل بسيط نذكر من بينها على سبيل المثال افلام جون كاسفيتيس ومخرجين مستقلين عبر العالم في فترات مختلفة من تاريخ السينما. استطاع الاخير تصوير أفلامه بإمكانيات ذاتية، وفي اطار عائلي، افلام مصورة جلها في منزل جون كاسفيتيس وزوجته جينا رولاند بمشاركة اصدقائهم من خارج مجال السينما، لم تكن تربطهم بالسينما أية علاقة سوى صداقة مع عائلة المخرج وزوجته، علما ان الاخير كان يعمل كممثل في أفلام هوليودية ليستطيع أن يمول أفلامه.

تذهب حاليا منصات مشاهدة الافلام الذي فرضت هيمنتها على الصناعة السينمائية ومازالت لكن بنمط اقتصادي مختلف، في اتجاه التخلص من سلطة المخرج كمسؤول أول عن العمل لصالح صاحب التصور والجهة الممولة، إلى درجة انه أصبح متعارف عليه أن كل حلقة من المسلسلات يخرجها مخرج مختلف، دون ان يكون لذلك تأثير على انسجام العمل، حيث يصعب أن تجد أثرا لذاتية المخرج أو أسلوبا شخصيا. وهو مسار عمل بدأ يتسرب بشكل تدريجي إلى السينما ويتعمم. نلاحظ مثلا أن أفلام مارفيل تصنع بنفس منطق المسلسلات إلى درجة أن أحدها حاز على جائزة بأعرق المهرجانات وأشهرها، دون أن يكون مختلفا عن الأفلام الأخرى التي ينتجها هذا الاستوديو إخراجا ومضمونا.

فبقدر ما تطورت التكنولوجيا، وأصبحت السينما متاحة، وأصبحت خفة الكاميرات وحساسيتها ووفرتها تعادل القلم، بقدر ما أصبحت السينما إنتاجا وتسويقا منغلقة على ذاتها ومتوقعة بشكل ممل. إن اكبر المهرجانات العالمية تسيطر على قائمة مسابقاتها نفس الأسماء تختفي وراءها نفس شركات الانتاج والتوزيع مع استثناءات بسيطة. هناك حالات أفلام اختيرت لمهرجان كان الدولي انطلاقا من الفكرة، ولم يسبق لأحد من مسؤولي المهرجان أن شاهدها قبل عرضها بالمهرجان، وهذا لا ينقص من قيمتها، ولكنه يحد من إمكانية اكتشاف طاقات جديدة.

هناك نوعية أخرى من الافلام، قبل أن توجد كذلك، تكون قد سافرت كمشاريع على مدى سنوات في المهرجانات، ومنصات التمويل، الى درجة ان اصحاب بعض هذه الافلام أصبحوا نجوما قبل الأوان، قبل انجاز افلامهم من خلال سلسلة من دورات تقديم المشروع على مختلف اللجان للحصول على دعم التطوير، واعادة الكتابة، ومرافقة مستشاري السيناريو، والاستفادة من دورات تكونية لمعرفة كيفية الدفاع عن المشروع، وتقنيات الاقناع، مع إغراء السفر عبر العالم. تضيع المفاجأة والوقت في الطريق، وتقل المغامرة، الشرط الأساسي للإبداع في نظري.

في حالة دول مصنفة كدول الجنوب في اطار نمط الانتاج المشترك أو صناديق تمويل السينما بفرنسا المخصصة لدعم هذه النوعية من الافلام مثلا، لا يُتعامل بنفس المنطق مع دول أمريكا الجنوبية ودول افريقيا الشمالية مثلا. فدعم الفيلم المغربي أو المغاربي، تحول إلى دعم مشاريع فرنسيين من أصول مغاربية، وهو في كل الحالات يمر عبر شركات فرنسية، حيث يبقى جزء كبير من الدعم في فرنسا، إما مُستعملا كما يفرض ذلك قانون هذه الصناديق للخدمات ما بعد الانتاج أو لدفع أجور تقنيين أجانب، الشيء الذي يمكن اعتباره دعما غير مباشر للصناعات السينمائية الفرنسية، ومن الناحية الاجتماعية ضمانا لتمثيلية للمهاجرين في الإعلام الفرنسي، وضمان الاستثناء الثقافي الفرنسي، ولكي تستمر صورة دولة فرنسا، كدولة منفتحة على الثقافات الانسانية ومدافعة عن الاختلاف، الأمر الذي لا يمكن أن نختلف عليه.

في الغالب تكون النتيجة أفلام بذون هوية، فعلا مُتقنة، ولكنها بلا روح، لأنها مزيج بين النوستالجيا. عندما تغيب المعرفة الحميمية بالواقع المصور تحضر الأفكار المسبقة ومخلفات الفكر الاستعماري بشكل عفوي، وعن غير قصد أو وعي. ذلك أن محاولة امتلاك هوية بلد معين، لا يمكن أن توجد بدون مدخل اللغة المحلية، سواء أكانت اللغة العربية، وامتداداتها في الدرجات المحلية أو الامازيغية في حالة المغرب، وهي أفلام في النهاية لا تجد موطئ قدم لا خارجيا ولا محليا، ما عدا إبهار حلقة صغيرة من جمهور المهرجانات. أفلام تنتحل الهوية والجنسية المغربية حينما يتعلق بمهرجانات عربية أو افريقية، ولا تتأخر في التخلي عنها عندما يتعلق الامر بمهرجانات أوروبية.

بقدر ما تطورت السينما تكنولوجيا، وأصبحت متاحة بقدر ما أصبحت السينمات الوطنية نسخ رديئة لأفلام أوربية أو أمريكية بغض النظر عن تلك التي تستفيد من التمويل الخارجي، أم تلك التي لم تستفد. إن نمط الانتاج المشترك الذي ينبني على قاعدة اقتصادية وثقافية غير متكافئة، يفرض على الفيلم نوع من الوضوح وتسهيل والوصول لجمهور مختلف بطرق مختصرة، مما يدفع الى تنميط العمل، وقولبته مع اشكال سردية معروفة وغريبة عن واقعه، الشي الذي يجعل من الخصوصية المحيلة ليست في النهاية الا تنويعا، لخلق اجواء جديدة للمتفرج الأوربي. والأهم خلق تبعية اقتصادية تجعل من المستحيل وجود انتاج وطني حقيقي مستقل عن المركزية الغربية، التي لا تمنح الشعوب حق ان تكتب تاريخها بخط يدها، ولكنها بالمقابل تساهم في وجود انتاج وطني هجين ومفتعل بموارد بشرية ومالية أجنبية في علاقة غير مكافئة وبالتالي تصبح النتيجة غربية لا تتجاوز حدود الإبهار، وخدمة مصالح الطرف القوي.