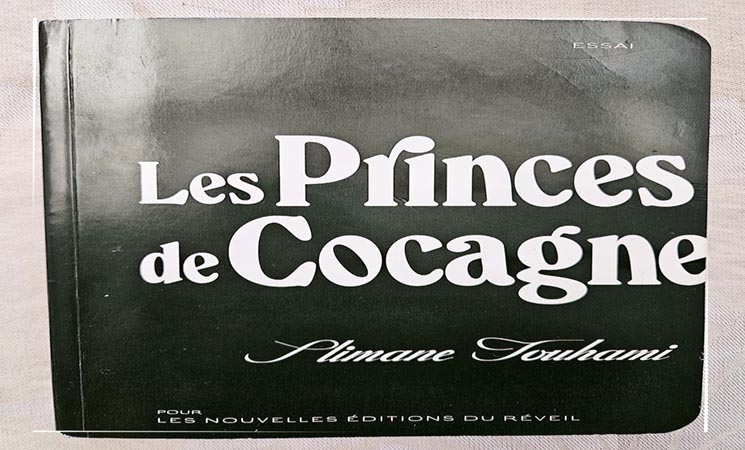

بهذا العنوان أصدر سليمان التهامي كتابه حول المهاجرين المغاربة العاملين في القطاع الزراعي. وضمن فعاليات مجلس الجالية المغربية بالخارج في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، قدّم التهامي مؤلَّفه الجديد، الصادر بالفرنسية عن منشوراتريفاي ، والذي يقع في 85 صفحة من الحجم المتوسط.

يحكي هذا الكتاب قصة المهاجرين المغاربة العاملين في القطاع الزراعي بجنوب فرنسا، وأهمية هذه الحكاية تكمن في «تمارة» التي يعيشها هؤلاء الفلاحون بعيدًا عن أسرهم، التي غالبًا ما بقيت في المغرب. الفلاحون الذين تدور حولهم القصة قدموا من منطقتي مكناس والريف ليستقروا في منطقة «كوكان» الفرنسية.

قوة هذه السردية، أمراء كوكان، تأتي من كونها تشبه السيرة الذاتية لأسر مغربية يروي أحد أبنائها، وهو سليمان التهامي، حكايتهم. إنها قصة تحكي معاناة المهاجرين الهامشيين بين ثقافتين، حيث يجد الفرد نفسه في عالمين متناقضين يُرفض فيهما معًا.

وتعود حكاية بعضهؤلاء المهاجرين إلى الحقبة الكولونيالية، حيث إن الملاّكيين الفرنسيين بمنطقة «كوكان» هم إما من «الأقدام السوداء» الذين غادروا الجزائر بعد استقلالها، أو من الفرنسيين الذين كانت لديهم ضيعات بالمغرب واضطروا لمغادرتها بعد صدور قانون «المغربة»، في عقد السبعينات ،الذي أجبرهم على التخلي عن أراضيهم. وهو ما يُظهر، كما يقول الباحث، انتقالًا من الكولونيالية الخارجية إلى كولونيالية داخلية، مع استمرار الروابط الكولونيالية حتى في سياق الهجرة. إذ إن بعض الضيعات احتفظت بنفس العمال الذين كانوا يشتغلون فيها خلال الفترة الاستعمارية.

تتميز سردية سليمان التهامي بالقوة لأنه عاش تجربة هؤلاء الفلاحين عن قرب، إذ اشتغل معهم كعامل زراعي، كما أن والده كان فلاحًا بالمنطقة. وقد عاش بنفسه تجربة «ضريب تمارة» في الحقول، قبل أن يتحول إلى باحث يدرس هذه الظاهرة ويتتبعها، مهتمًا بهذه الفئة المهمشة من المجتمع، حتى داخل سياق الهجرة، حيث إن أغلب الدراسات تُركز على عمال الصناعة، ونادرًا ما تتناول ظاهرة العمال الزراعيين. ويمكن نسب هذا النوع من الاهتمام إلى مدرسة شيكاغو في السوسيولوجيا، التي تهتم بقضايا الفئات الهشة والمهمشة. وتمكن من تطوير مفهوم «تمارة» لتعريف بهذه الفئة، ينضاف الى قاموس من المفاهيم الجديدة» الحراكة»، «الميزيرية» وغيرها من المفاهيم.

هذه الفئة من العمال كانت بحق «كتضرب التمارة»؛ فهي تشتغل باستمرار، دون توقف او تحديد لوقت أو يوم عطلة، إذ إن العمل في الحقول لا يخضع لتوقيت محدد. وقد كانت هذه الفئة تكدّ وتضحي من أجل إرسال ما تكسبه إلى أسرها في المغرب، حيث اختار بعضهم التجمع العائلي من الجيل الأول، بينما قرر آخرون ترك عائلاتهم في الوطن.

ويشير التهامي إلى أن هؤلاء العمال اختاروا السخرية والنكتة للتعبير عن واقعهم القاسي، دون الإفصاح كثيرًا عن حياتهم الخاصة أو العائلية، محافظين على «حديقتهم السرية.»

في نهاية الكتاب، يتحدث الكاتب من خلال دراسة ميدانية عن عالم العمال الزراعيين غير المستقرين، إذ إن كثيرًا من هؤلاء المهاجرين يبدّلون هذا «العمل ديال التمارة» بوظائف أخرى، أو ينتقلون إلى التجارة أو مهن أقل قسوة. وفي الوقت الراهن، باتت جنسيات أخرى تحتل موقع المغاربة في جنوب فرنسا، كالبولونيين، والبلغاريين، وأبناء أمريكا الجنوبية.

ويشير التهامي إلى أن فرنسا اليوم تضم مزارعين ينتمون أحيانًا إلى نقابات وأحزاب فرنسية معادية للهجرة، لكنهم في الوقت نفسه يحتاجون إلى يد عاملة زراعية.

وطبعًا، كما يذكر التهامي في كتابه، فإن هذا العمل كان يخصّ الرجال بالدرجة الأولى، إذ كانت النساء تشتغلن في مجالات أخرى داخل القطاع الزراعي، لكن بعيدًا عن عالم الرجال في الحقول على الخصوص.