في معنى الإختلاف الأمريكي

كيف يمكن تمثل قصة العلاقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية كما تحققت في التاريخ المعاصر والحديث؟. ما هي أبعادها سياسيا وحضاريا وأمنيا وتجاريا؟. لماذا بقيت حقيقة العلاقات بين البلدين سجينة كليشهيات عناوين كبرى، دون الغوص في تحليل المعنى التاريخي لتلك العلاقة النوعية والخاصة؟. أين يكمن السر في كل الرسوخ الإستراتيجي للعلاقة بين واشنطن والرباط؟. وما الذي يشكله «لوبي التاريخ» في تجسير تلك العلاقة بين الدولتين؟. ثم ما الأهمية التي للجغرافية في العلاقة بين طنجة وبوسطن، وبين الدار البيضاء ونيويورك، وبين الصويرة وفلوريدا؟.

إنها بعض من الأسئلة التي تحاول هذه المادة الرمضانية أن تجيب عنها، من حيث هي تحاول رسم خط تاريخي لميلاد وتطور العلاقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هي تستحضر أكيد، أن عين درس التاريخ المغربي ظلت دوما مصوبة باتجاه الشمال المتوسطي في أبعاده الإسبانية والبريطانية والفرنسية والألمانية، وهي تحاول أن تنزاح قليلا صوب غرب المغرب باتجاه عمقه الأطلسي، من خلال مغامرة نبش الغبار عن ذاكرة العلاقات بيننا وبين بلاد «العم سام». ففي ذلك تفسير آخر للكثير من القصة المغربية (الدولة والمجتمع) في التاريخ الحديث والمعاصر وضمن مهرجان اصطخاب المصالح بين القوى العالمية، التي جغرافيته مجال من مجالات تقاطع تلك المصالح.

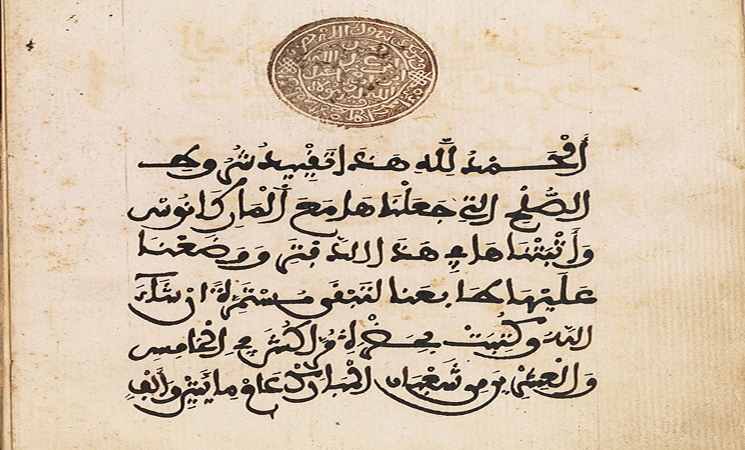

تعتبر سنة 1777 ميلادية، مفصلية في تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية، لأنها البداية البكر لترسيم اعتراف المملكة المغربية بدولة «اتحاد الولايات 13 الأمريكية»، مع صدور مرسوم سلطاني، للسلطان سيدي محمد بن عبد الله (حكم المغرب ما بين 1757 و 1790 ميلادية)، يوم 20 دجنبر 1777، من القصر الملكي بمدينة مكناس، يحدد الشروط المسموح بها لممارسة الدول الأجنبية التجارة مع المغرب عبر مرافئه المتعددة سواء الأطلسية منها أو المتوسطية. حيث تم لأول مرة إدراج إسم «الولايات الأمريكية» بصفتها دولة من بين الدول الأجنبية، حتى وحرب الإستقلال لم تنتهي بعد في ذلك الجزء المركزي الهام من القارة الأمريكية الشمالية. لأنه لن تنتهي الحرب عمليا هناك سوى سنة 1783، ولن تعترف الدول الأروبية وأولها فرنسا باستقلال الولايات الأمريكية سوى في ذات السنة، بعد توقيع ما يعرف بـ «اتفاقية فيرساي» بباريس بين بريطانيا العظمى وممثلي الولايات 13 الأمريكية.

ترسيم ذلك الإعتراف المغربي بدولة «اتحاد الولايات الأمريكية»، الذي يصنف على أنه الأول من نوعه في العالم، والذي تؤكده كل المؤسسات الرسمية الأمريكية، في مقدمتها مؤسسة الرئاسة الأمريكية ومؤسسة الكونغرس (مثال ذلك الخطاب الشهير للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بجامعة القاهرة يوم 4 يونيو 2009)، سيتعزز مع توقيع اتفاقية السلم والصداقة بين المغرب والحكومة الأمريكية الوليدة سنة 1786، ومصادقة الكونغريس الأمريكي عليها سنة 1787، والتي لا تزال سارية المفعول إلى اليوم بدون انقطاع (سيتم تعديلها وتجديدها سنة 1836). مما يجعل تلك العلاقات تمتد بين البلدين منذ 236 سنة.

الحقيقة إنه لا يمكن التمثل الكامل والشمولي لطبيعة العلاقات المغربية الأمريكية، بدون استعادة تفاصيل السياقات التي جاء فيها ذلك الإعتراف المغربي، مما يلزمنا بالإنطلاق من سؤال مركزي يتمثل في:

كيف كانت الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن 18، وكيف كان المغرب في ذلك الزمن؟. أي ما هي السياقات الدولية، تاريخيا، التي جاء فيها ذلك الإعتراف؟.

مهم الجواب على هذا السؤال، ضمن هذا البحث في قصة وتاريخ العلاقات المغربية الأمريكية، حتى نتمثل في كامل أبعادها دلالات قوة ذلك الإعتراف المغربي بالدولة الأمريكية الوليدة، وندرك الأسباب التي تجعل دوما مالكي القرار السياسي والأمني والإقتصادي في واشنطن يستحضرون ليس فقط رمزيته التاريخية، بل أساسا تقاطع الطموحات بين ضفتي الأطلسي إفريقيا وأمريكيا.

لا يمكن إدراك خصوصية ميلاد فكرة الدولة الأمريكية، بدون استحضار لواقع تشكلها اجتماعيا وتجاريا واقتصاديا وبشريا. ذلك أن «العالم الجديد»، منذ اكتشاف القارة الأمريكية من قبل البحار والتاجر كريستوف كولمبوس سنة 1492 ميلادية، قد شكل التدشين الفعلي لميلاد نظام عالمي جديد، أنهى مع واقع النظام العالمي القديم، الذي كانت للحضارة والجغرافية العربية والإسلامية الكلمة الفصل فيه. لأنه علينا الإنتباه إلى أن سنة 1492 لم تكن فقط تاريخ الوصول الملاحي الأروبي (المسيحي) إلى القارة تلك، ولا سنة سقوط غرناطة والأندلس نهائيا في يد القشتاليين الإسبان، بل هي سنة انتقال التحكم في التجارة من البر إلى البحر. وأن من أصبح يتحكم في البحار (إلى اليوم) هو الذي صار يتحكم في منظومة التجارة والإقتصاد بالعالم. لأنه باختصار من حينها فقد العرب والمسلمون الذين كانوا يتحكمون في التجارة برا، بين الشرق والغرب (حال العواصم الكبرى بالمشرق العربي) وبين الشمال والجنوب (حال الإمبراطورية المغربية) عبر القوافل، امتيازهم الحضاري والإقتصادي والتجاري والخدماتي ذاك، حين نقل الغربيون الأروبيون المسيحيون عصب التجارة العالمية من البر إلى البحر، بفضل ابتكار السفن الشراعية الكبيرة، فأصبحوا من حينها سادة العالم.

ضمن هذا السياق تطور استيطان القارة الجديدة، عبر مسلسل هجرات متتالية على مدى 3 قرون من بداية القرن 16 حتى بدايات القرن 19، من موانئ القارة الأروبية الكبرى (جنوة، مارسيليا، برشلونة، غاليسيا، لشبونة، أمستردام، ليفربول، مانشيستر … إلخ)، صوب شواطئ الكارايبي والجزء الشمالي من القارة الجديدة والجزء الجنوبي منها. وهي الهجرات التي تميزت، تاريخيا، بأمرين كبيرين:

أولها أن الهجرات الإسبانية والبرتغالية قد كانت هجرات عسكرية تجارية بالأساس، وأنها استهدفت منطقة الكارايبي وأمريكا الجنوبية أكثر، وأنها كانت هجرات بمسوح دينية كنسية كاثوليكية.

فيما ثانيها أن الهجرات الهولندية والبريطانية والفرنسية، قد ركزت أكثر على أراضي أمريكا الشمالية وأنها كانت هجرات اجتماعية أكثر منها حملات عسكرية، بسبب تداعيات الحروب الدينية الفظيعة بين الكاثوليك والبروتستانت بالقارة العجوز (خاصة بفرنسا وهولندا وألمانيا وبريطانيا العظمى). وليس اعتباطا أن أغلب الهجرات الأروبية صوب تلك الأراضي الأمريكية الشمالية قد كان من أتباع البروتستانت، خاصة من الكالفانيين. بل إن انتشار التيارات الإنجيلية منذ بداية القرن 20 بتلك الجغرافيات الأمريكية، يجد سنده من تبعات هذه الهجرات وأن غالبية الأمريكيين الأوائل هم إما من البروتستانت (الإيرلنديين والهولنديين والألمان والفرنسيين) أو من الإنجيليين. مثلما أن الهجرات السياسية والتجارية إليها قد كانت معززة بقوى عسكرية رسمية لدولتين كبيرتين هما بريطانيا العظمى وفرنسا دون غيرهما من دول أروبا.

بالتالي، فقد كان الواقع السياسي والتجاري والإقتصادي بالعالم الجديد، يتأسس سياسيا على مركزية قرار تدبيري من لندن وباريس، هو عدم السماح بأي استقلال للقرار السياسي أو التجاري أو الإقتصادي للجماعات البشرية المهاجرة تلك، وأن يكون الحرص كل الحرص، على بقائهم تابعين للقرار السياسي والإقتصادي لأروبا عبر البوابة البريطانية في المقام الأول ثم البوابة الفرنسية في المقام الثاني. فشكل ذلك نوعا من الحماية أو بتعبير أدق نوعا من الوصاية أو الإستعمار الغربي لأفراد غربيين لكن في قارة أخرى خارج مركزية القارة الأروبية. ولن يتخلص الأمريكيون من تلك المركزية الغربية الأروبية نهائيا، حتى سنة 1945، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. مما يعني أن الإستقلال الأمريكي من هيمنة المركزية السياسية والإقتصادية والتجارية والعسكرية الأروبية الغربية، قد انطلق نعم سنة 1783، لكنه لم يصبح نهائيا سوى بعد أكثر من قرن ونصف، مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

إن الخلاصة الأولى هنا، باختصار تاريخي شديد، هي أن منطلق الصراع في القرن 18، زمن القرار المغربي الإعتراف باستقلال ووجود «الدولة الأمريكية الوليدة»، الذي تم في 20 دجنبر 1777، يجد سنده في سعي مجتمع الهجرات الأروبية الغربية الجديد بأراضي أمريكا الشمالية، إلى امتلاك استقلالية قرارها الإقتصادي والتجاري في المقام الأول. وأن ما وقع منذ سنة 1775، تاريخ بداية ما يعرف في الأدبيات التاريخية الأمريكية ب «حرب الإستقلال» أو «ثورة الإستقلال»، هو تدشين عملي للتحرر من التراكم الذي سجل في العلاقة بين ما يمكن وصفه بـ «الرأسمال المحلي الأمريكي» المتشكل من تيارين كبيرين، واحد فلاحي في الجنوب الشرقي والآخر تجاري صناعي في الشمال الشرقي للجغرافية الأمريكية (المشكلون عمليا للولايات 13 الأولى)، وبين التاج البريطاني. وهي علاقة كان في القلب منها خلاف حول الضرائب المفروضة من قبل لندن وتحكمها في القوانين التجارية بموانئ أمريكا (خاصة بوسطن وأمستردام الجديدة التي أصبحت نيويورك في ما بعد)، التي تمنع تصدير المنتجات المحلية سوى صوب الموانئ البريطانية.

في الحلقة القادمة:

شعار «لنتحد أو لنمت»