كيف يمكن تمثل قصة العلاقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية كما تحققت في التاريخ المعاصر والحديث؟. ما هي أبعادها سياسيا وحضاريا وأمنيا وتجاريا؟. لماذا بقيت حقيقة العلاقات بين البلدين سجينة كليشهيات عناوين كبرى، دون الغوص في تحليل المعنى التاريخي لتلك العلاقة النوعية والخاصة؟. أين يكمن السر في كل الرسوخ الإستراتيجي للعلاقة بين واشنطن والرباط؟. وما الذي يشكله «لوبي التاريخ» في تجسير تلك العلاقة بين الدولتين؟. ثم ما الأهمية التي للجغرافية في العلاقة بين طنجة وبوسطن، وبين الدار البيضاء ونيويورك، وبين الصويرة وفلوريدا؟.

إنها بعض من الأسئلة التي تحاول هذه المادة الرمضانية أن تجيب عنها، من حيث هي تحاول رسم خط تاريخي لميلاد وتطور العلاقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هي تستحضر أكيد، أن عين درس التاريخ المغربي ظلت دوما مصوبة باتجاه الشمال المتوسطي في أبعاده الإسبانية والبريطانية والفرنسية والألمانية، وهي تحاول أن تنزاح قليلا صوب غرب المغرب باتجاه عمقه الأطلسي، من خلال مغامرة نبش الغبار عن ذاكرة العلاقات بيننا وبين بلاد «العم سام». ففي ذلك تفسير آخر للكثير من القصة المغربية (الدولة والمجتمع) في التاريخ الحديث والمعاصر وضمن مهرجان اصطخاب المصالح بين القوى العالمية، التي جغرافيته مجال من مجالات تقاطع تلك المصالح.

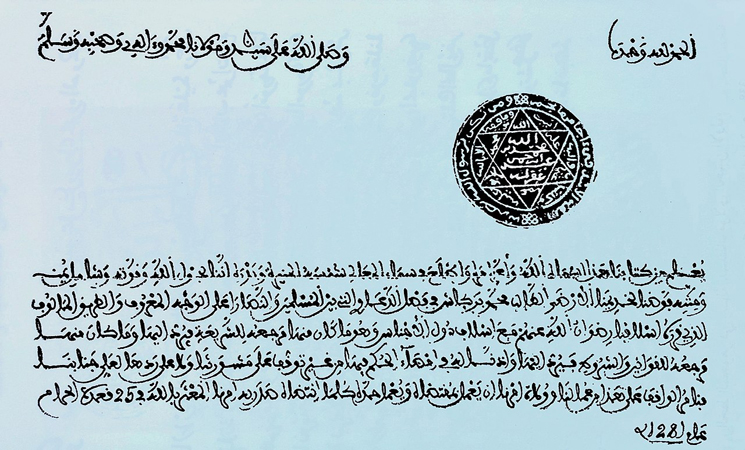

مع إنهاء مسألة القرصنة بالبحر الأبيض المتوسط، في سنوات 1804 – 1806، بالتزامن مع تداعيات حملة نابليون بونابارت الفرنسية على مصر وفلسطين (التي نفذت من وراء ظهر بريطانيا وخفية عنها في مكر عسكري سنة 1798، عنوانا على شدة التنافس بين القوى الأروبية الصاعدة منذ القرن 18 متوسطيا وعالميا، ليس هنا مجال تفصيل القول في قصته)،، أقول منذ إنهاء مسألة القرصنة بالمتوسط، مع انتهاء الحرب على ليبيا في درنة من الشرق بريا وطرابلس من الغرب بحريا سنة 1805، من قبل القوات الأمريكية المدعومة بالقوات السويدية والدنماركية، صار لواشنطن موقع قدم في الفضاء المتوسطي عبر بوابته الجنوبية، خاصة بعد توالي توقيع اتفاقيات السلم والتعاون مع «داي الجزائر» (5 شتنبر 1795)، ثم «باشا طرابلس» (4 نونبر 1796)، وأخيرا «باي تونس» (28 غشت 1797). وهي الإتفاقيات التي جاءت عشر سنوات بعد توقيع معاهدة «السلم والصداقة» مع المملكة المغربية وسلطانها سيدي محمد بن عبد لله سنة 1786. ولعل من أكبر ما ربحته الدولة الوليدة تلك، التي بالكاد تأسست منذ 20 سنة فقط، هو إنشاء قوة عسكرية بحرية خاصة بها، كان تدشينها عمليا قد تم متوسطيا من خلال إنشاء النواة الأولى لما سيعرف فيما بعد ب «الأسطول السادس الأمريكي» الذي لا يزال متواجدا إلى اليوم.

علينا أيضا أن نسجل أنه في سياق النظام العالمي الجديد للقرن 19، الذي بدأت تتبلور فيه اتجاهات نفوذ جديدة، لعل أكبر عناوينها بداية التمايز من حيث النفوذ بين غرب المحيط الأطلسي وشرقه، فقد صار تنافس القوة البحرية والتجارية مقسما حينها بين مجالات النفوذ الأروبية في المتوسط وإفريقيا وآسيا، وبين مجالات النفوذ الأمريكية في الكرايبي (كوبا بالأساس) وأمريكا الوسطى (الحروب مع المكسيك) وعمق أمريكا الجنوبية.

بالتالي، فإنه ضمن ذلك التواجد الأمريكي متوسطيا، طيلة القرن 19، ستكون العلاقة مع المغرب، علاقة خاصة جدا، يحكمها الحرص من جانب واشنطن على أن لا تفرط في أي من امتيازاتها التجارية والسياسية مع المغرب، مهما تبدل شكل العلاقة بينه وبين الدول الأروبية الطامعة في السيطرة عليه، التي تتشكل بالأساس من الرباعي الفرنسي والبريطاني والإسباني والألماني. بدليل أننا حين نستعرض عناوين تلك العلاقة طيلة القرن 19 الممتد حتى سنة 1906 (تاريخ مؤتمر الجزيرة الخضراء)، سنجد محطات دالة متعددة فيها السياسي وفيها التجاري وفيها التقني، مع خيط ناظم هو الحرص على عدم الإنخراط في أي مواجهة مسلحة قد تغضب القوى الأروبية، ضمن منطق التوازن الجديد الذي قلنا إنه بدأ يتبلور بين شرق وغرب المحيط الأطلسي. وما يعنيه ذلك هو أن واشنطن، إنما حرصت على المحافظة على امتيازاتها التجارية بالموانئ المغربية، لكن ضمن ما يتوافق والمصالح الأروبية متوسطيا وإفريقيا. وكان طبيعيا أن يكون مجال بروزه هو مدينة طنجة وميناؤها الإستراتيجي بمضيق جبل طارق، عند المدخل الجنوبي الحيوي للبحر الأبيض المتوسط.

أليس في طنجة عقد اللقاء بين السلطان مولاي سليمان سنة 1802 والأميرال العسكري للبحرية الأمريكية بريبل، قائد الحملة العسكرية ضد باشا طرابلس، لتجديد معاهدة «السلم والصداقة» لسنة 1786، بعد المواجهات المسلحة البحرية التي تمت بين سفينتين حربيتين مغربيتين والسفن الحربية الأمريكية، والتي كانت نتيجتها بعث السلطان المغربي مولاي سليمان رسالة تأكيدية إلى الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون على التزامه باحترام ما تم التوقيع عليه من عهود مع والده السلطان سيدي محمد بن عبد لله؟. أليس في طنجة ستحوز واشنطن أول بناية ديبلوماسية لها في العالم، مستقلة وخاصة، بقرار من ذات السلطان المغربي سنة 1821؟. أليس في طنجة سيتم إنجاز أول منارة بحرية عسكرية وتجارية حديثة في إفريقيا بكاب سبارطيل (آشقار) سنة 1864 (بعد المنار التاريخي الشهير للإسكندرية)؟. أليس في طنجة سيتم تجريب أول تنظيم صحي وأمني (شرطة حديثة) بالمغرب في بدايات القرن 19؟. وجميع هذه المحطات كان لواشنطن دور محوري مؤثر فيها جميعها.

إن ما نود أن نخلص إليه هنا، هو أن التواجد الأمريكي بالمغرب، سيرتبط طيلة القرن 19 الممتد حتى سنة 1906، بمدينة طنجة بشكل أساسي، مع حضور قنصلي في ما كان يعتبر موانئ محورية في المحيط الأطلسي بالمغرب، التي يرتبط كل واحد منها بامتداد سهلي فلاحي غني ومنتج، من قبيل ميناء آسفي وارتباطه بسهل عبدة، ميناء الجديدة وارتباطه بسهل دكالة، ميناء آنفا وارتباطه بسهل الشاوية، ميناء العرائش وارتباطه بسهل الغرب، ثم ميناء الصويرة الحيوي المرتبط بمراكش وأيضا بالتجارة الصاعدة من عمق الصحراء. مع تسجيل معطى تاريخي هو أن واشنطن، اعتادت على امتداد القرن 19 تغيير قناصلتها كثيرا بالمغرب، خاصة ممثلها الديبلوماسي المركزي بطنجة، حيث بلغ عددهم ما يفوق 17 قنصلا، وهو رقم كبير حينها مقارنة مثلا مع الوضع الديبلوماسي البريطاني بالمغرب، الذي شهد تعيين فقط 5 سفراء على امتداد ذلك القرن، كان منهم من قضى أكثر من 40 سنة في المغرب مثل السفير اللورد جون دارموند هاي.

كان المغرب، ضمن النظام العالمي للقرن 19، في فضائه المتوسطي والغرب إفريقي، يواجه ضغوطا متلاحقة لاختراقه تجاريا وماليا وسياسيا، في تنافس بين لندن وباريس ومدريد، مما دفعه في السنوات ما بين 1859 و 1890 إلى محاولة البحث عن مخارج للإفلات من تلك الضغوط، كان من ضمنها أمران هامان وحيويان، قليلا ما سلط عليهما الضوء تاريخيا. يتمثل الأول في الدخول في مفاوضات سرية مع واشنطن لمنحها نقطة ارتكاز بحرية عسكرية وتجارية بشمال المغرب بين شاطئ القصر الصغير وجزيرة ليلى (البقدونس)، وهو المشروع الذي ردت عليه فرنسا بإجراء تهديدي عسكري بحري قبالة ميناء طنجة، حين أرسلت 4 سفن حربية إلى المياه المغربية. فيما يتمثل الثاني في تقديم السلطان محمد الرابع (محمد بن عبد الرحمن) وابنه بعده السلطان مولاي الحسن الأول أكثر من مرة لواشنطن طلب الحماية الأمريكية للدولة المغربية ضمن سياق مواجهة تداعيات تلك الضغوط الأروبية، خاصة الفرنسية منها (بعد احتلالها شمال الجزائر سنة 1830، وهزيمة الجيش المغربي أمامها في معركة إسلي سنة 1844). وهو مطلب الحماية الذي لم تجد أمريكا نفسها على استعداد للتجاوب معه، لأسباب مركبة ترتبط في غالبيتها بالتوازن بين شرق وغرب المحيط الأطلسي، وبالمدى المسموح ضمنه للنفوذ الأمريكي بالفضاء المتوسطي والشمال إفريقي من قبل تلك القوى الأروبية، وكذا للضعف البنيوي للمخزن المغربي إداريا حينها، وبالإستتباع للكلفة الثقيلة ماليا وعسكريا وأمنيا.

كثيرا ما يتم التذكير اليوم في الإعلام المغربي (وأيضا في مناسبات أمريكية ديبلوماسية وإعلامية)، بالأهمية الكبيرة للقنصلية الأمريكية بطنجة، التي تعتبر المعمار التراثي الوطني الأمريكي الوحيد في العالم الذي يقع خارج الأراضي الأمريكية. وهي في الواقع عنوان بارز على مستوى طبيعة العلاقة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في القرن 19، ميزته أنه يقدم الدليل مرة أخرى على أن الجانب المغربي هو الذي ظل يبادر بنية حسنة تجاه واشنطن لتعزيز العلاقة معها سياسيا وديبلوماسيا واستراتيجيا، حيث إن السلطان المغربي مولاي سليمان هو الذي قدم من تلقاء نفسه كسلطان للمغرب لواشنطن مقرا ديبلوماسيا لها بطنجة، بدون أن تطلب هي ذلك من السلطات المغربية. وهي المبادرة التي تتكامل مع مبادرة والده السلطان سيدي محمد بن عبد لله، الذي قرر باسم المملكة المغربية الإعتراف بقيام الدولة الأمريكية قبل أي دولة في العالم سنة 1777. مما يجد تفسيره في أن الرهان المغربي على واشنطن كان منذ البداية، رهانا برؤية استراتيجية ضمن منطق النظام العالمي للقرنين 18 و19، الغاية منه تنويع شركائه بما يحقق له التخفيف من البقاء معزولا أمام ضغط القوى الأروبية الكبرى الطامعة في التحكم فيه واختراقه.

بل إنه قليلا، ما توقفت الدراسات التاريخية المغربية (التي أغلبيتها ذات مرجعية فرنسية منهجا ومصادر) عند ذلك التوازي المثير في حرص السلاطين المغاربة، منذ سيدي محمد بن عبد لله حتى مولاي عبد العزيز، أي على امتداد حوالي 129 سنة، ما بين 1777 و 1908، على تجسير العلاقة مع كل من برلين وواشنطن. وأنه حرص يجد تفسيره في محاولة فك الطوق الذي كانت تضربه القوى المنافسة لها أروبيا وفي العالم، على المملكة المغربية، سياسيا وتجاريا وماليا وعسكريا وأمنيا. بالتالي، فإن ذلك يقدم الدليل على نوع من محاولات «فن الممكن» المغربية (أليست السياسة فن الممكن كما يقال)، للتعايش مع اصطخاب مصالح النظام العالمي للقرن 19. ولعل المثير، في هذا الدرس التاريخي، هو أن برلين وواشنطن، ستتساوقان في ذات الموقف تجاه ذلك الطموح المغربي لفك العزلة عنه، من خلال سعيه وحرصه على تنويع شركائه وعلاقاته الدولية عبرهما معا، حيث كانت ردود فعلهما وخطواتهما محسوبة بدرجة تأثير ذلك على علاقاتهما مع محيطهما الغربي ومع قواه الكبرى الأروبية تلك في لندن وباريس ومدريد، وليس بالرهان على المغرب الذي يضعفه مستوى حاله التدبيري إداريا وعسكريا وتنظيميا وماليا وإنتاجيا. وكان جوابهما ذاك يظهر في كل المؤتمرات الدولية التي عقدت حول «القضية المغربية» في مدريد أوالجزيرة الخضراء ما بين 1880 و 1906.