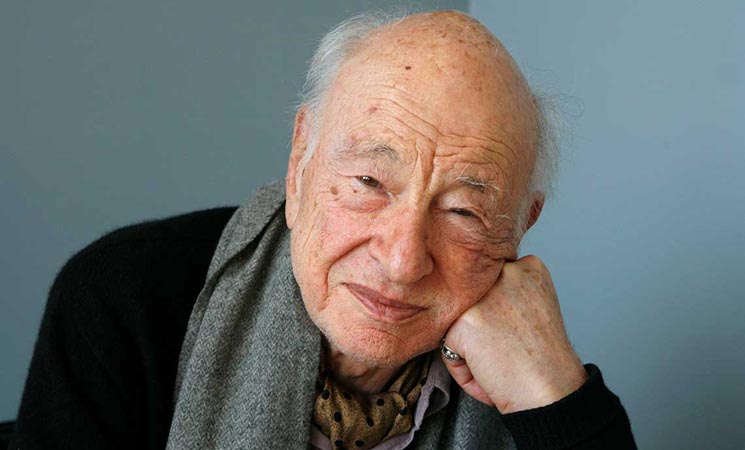

ولد إدغار موران – واسمه الحقيقي هو إدغار ناهوم- يوم 8 يوليوز 1921 بالعاصمة الفرنسية باريس. حصل على درجة في التاريخ والجغرافيا، ودرجة في عام 1942، ونال دكتوراه فخرية من 14 جامعة عالمية. وقد عمل عالمَ اجتماع ومفكرا وباحثا في المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، كما كان يرأس الوكالة الأوروبية للثقافة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو).

بدأ موران نشاطاته في إطار الحزب الشيوعي الفرنسي عام 1941 وتركه نهائيا عام 1951 وخلال الحرب الأهلية الإسبانية عام 1936 انضم إلى صفوف المقاومة الشيوعية السرية، واختار اسما مستعارا هو «موران» الذي احتفظ به طوال حياته.

انضم عام 1945 إلى الجيش الفرنسي في ألمانيا، وترأس في العام التالي مكتب الدعاية في الحكومة العسكرية الفرنسية عام 1946. وفي عام 1950، التحق الفيلسوف الفرنسي بالمركز الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية، وأصبح مديرا للأبحاث في المركز عام 1970.

كتب موران العديد من الكتب والمؤلفات التي تناولت قضايا فكرية مختلفة، وترجمت للعديد من اللغات، أول هذه الكتب نشر 1950 وحمل اسم «عام ألمانيا صفر»، و»النقد الذاتي» عام 1959 وتطرق فيه لقطيعته مع الشيوعية. وفي عام 1977 نشر الجزء الأول من مؤلفه «المنهج» الذي طرح فيه مفهوم فكره المركب، ثم في 1989 نشر كتاب «فيدال وعائلته»، ثم «التجوال» عام 2006، و»طريقتي» عام 2008. كما أصدر كتابا في مجال السينما بعنوان «السينما أو الإنسان المتخيل»، إلى جانب كتاب «الثقافة والبربرية الأوروبية»، و»أين يسير العالم» وغيرها من الكتب..

ما هي نظرتكم للظاهرة الدينية، وقد ناهز عمركم الـتسعين؟

أنجبت جُلّ المجتمعات الإنسانية آلهة تتمتع بقدرات خارقة، تتحكم في عناصر الطبيعة وتعطي الأوامر للناس إلى حدّ التضحية بأنفسهم. وقد ذهب الأمر بقوم “الأزتاك” حتى إلى التضحية بفتيان من أجل انبعاث إله الشمس من جديد!

الآلهة على غاية من الجبروت، هي تخيفنا وتطالبنا بحبّها وتفرض علينا الاحترام والطاعة. وباعتبارها متنوّعة كتنوّع الحضارات التي حملتها، فيمكن القول بأنها من اختراع تلك المجموعات البشرية. لقد توفّرت بالفعل لمجموعة من العقول القوّة الفكرية والروحية لابتداع كوْنٍ وآلهة تتمتع بوجود حقيقي؛ ونحن اليوم محاطون بهذه الكائنات. إدراكات وأفكار تتحوّل هكذا إلى كيانات حقيقية تتواجد بالتلازم مع المجموعة التي أنتجتها. فعندما تضمحل تلك المجموعة، تموت آلهتها بالمثل. وما يصحّ على الآلهة ينسحب أيضا على الإيديولوجيات. أمّا العقول المعلمنة فهي تثير أشكالا أخرى من المعتقدات، مثل الشيوعية. لم يعد الخلاص بالنسبة لهذا الدين الحديث يأتي من السماء، بل من الأرض وهو دين له أيضا شهداؤه وأبطاله. وحيث أننا عاجزون عن الإفلات من كل هذا الكون المعرفي، يجب أن نكون على بيّنة منه، من قوته ومن جبروته. لا تدرك الأسطورة أنها أسطورة، بل تظنّ نفسها الواقع الحقيقي. لذا وجب علينا أن ندرك أنّ لدينا خرافات تتمتع بقوّة حقيقية لكنها مع ذلك تبقى أساطير. ولأجل بناء علاقات أفضل مع المجال العقلي، ولأنسنة علاقتنا مع آلهتنا، يجب أن نتحاور مع أساطيرنا، ونطالبها “بعدم الإفراط في المساءلة وعدم السقوط في الاستبداد…” ونستطيع نحن بأنفسنا – مع المحافظة عليها- مطالبتها بعدم تضييق الخناق علينا.

يتّسم ما تقولونه إلى حدّ كبير بمسحة بوذيّة. فأفكارنا تخلق أشكالا وصورا تصبح موجودة في نهاية المطاف على مستوى دقيق. وتصبح هذه “الأشكال-الأفكار” بدورها آلهة نعبدها لأنّ فيها فائدة تتعلق بمعتقداتنا. غير أنه، في البوذية، عندما تصبح بعض الآلهة ضارة أو كاسحة أكثر من اللزوم يجب التوقف حتى عن عبادتها!

لقد أدركت البوذية جيّدا أن الإلهيات تشكّل واقعيّات ثانوية. فالتوحيد يؤكد على الوحدة بينما الشِّرك يركّز على التنوّع. ولكلٍّ منهما حقيقته الخاصة، ولكنّ المجتمعات المُشْرِكة هي أكثر تسامحا، وأكثر إنسانية. إنّي أعتبر نفسي أيضا بطريقة أو بأخرى سبينوزيّا بمعنى أنّ سبينوزا قد ألغى اللجوء إلى أيّ إله خارج العالم، ووضع الإبداعية على مستوى الطبيعة. نعم، أعتقد أنّ هناك إبداعية مدهشة، هي بصدد العمل في الطبيعة. ولكن مِن أين أتت؟ أعتقد أنّ في الأمر لغزا عميقا. إنّ عقلنا ورشدنا محدودان وفضيلة العقلانية الجيّدة تكْمُن في تمثّل القيود المفروضة على هذا الرشد، كما عبّر عن ذلك باسكال وكانط بشكل ممتاز. وتوجد مع ذلك ميادين – مثل الشعر والموسيقى- تُدخلنا لعوالم يتعذّر وصفها. فإذا كنتُ لا أعتقد في وجود أيّ تصميم ذكيّ، إلا أنّي في المقابل أترك (الباب) مفتوحا فيما يتعلق بسرّ الحياة والوجود. بهذا المعنى، أشعر أنني قريب جدّا من التقليد السالب.

تهدف الصوفية للنفاذ إلى ما لا يمكن توصيفه. فهل أنتم متجاوبون مع ذلك؟

تماما! فالصوفيون الكبار يقومون بالتجربة العميقة، القائمة على عدم الفصل وعدم الازدواجية. فالنشوة كما يفسّرها العلم، هي حالة دماغية مثبطة لمراكز المخ التي تعمل بقية الوقت على الفصل بين الذات والعالم. إن النشوة لقادرة على خفض نشاط هذا الجهاز الفكري الذي يعيدنا إلى فرديتنا وعشقنا لذاتنا. وهذا لا بدّ أن يساعدنا على فهم أنّ كلّ منفصِل هو مع ذلك غير قابل للانفصال. وهنا نصل إلى التناقضات والمفارقات التي تشكل الحد الأقصى لِما يمكن للعقل أن يُدركه. في ما وراء ذلك، نجد ما لا يمكن توصيفه.

هل التخلّص من الآلهة يمثل برأيكم إذن، تقدّما بالنسبة للبشرية؟

تتّسم الديانتان السماويتان المهيمنتان في وقتنا الحاضر – أي المسيحية والإسلام- بفضيلة الكونية، فهُما تحملان معهما مبدءًا جميلا: أنْ “أحبّوا بعضكم بعضا” كما جاء في الإنجيل، والرحمة والمغفرة كما جاء في الإسلام. غير أنني ألاحظ في تاريخهما غلَبةً لأشكال العنف والعدوان تجاه الأديان الأخرى. إن عصارتهما ممتازة، ولكن الدور الذي لعبتاه، دور سلبيّ للغاية. وبالرغم من ذلك، فأنا أعتبر أن لا جدوى في محاولة التخلص من الآلهة، إذ أننا سوف نخلق دائما أساطير أخرى تحل محلها.