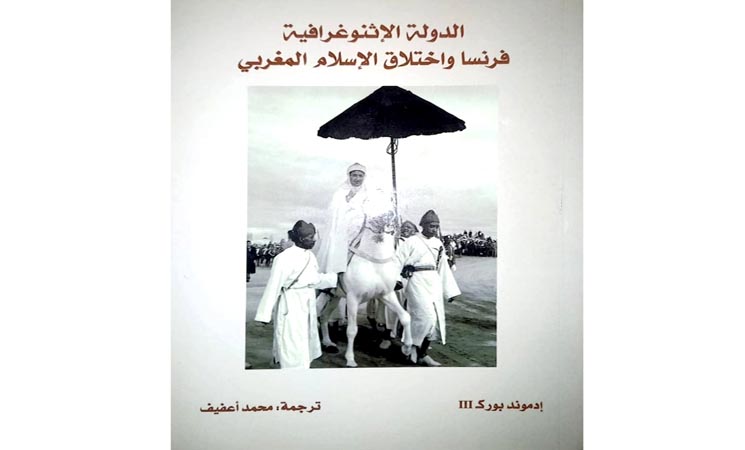

إدموند بورك باحث وناقد للخطاب الكولونيالي. تَظْهر أبحاثه مُتجردة من نزعة الاستعمار، ومُنصتة بِحِس إنساني لأصداء الشعوب المُستعمَرة. يُعدد بورك من زوايا النظر في تشريحه للوضعية الإثنوغرافية في مغرب ما قبل الاستعمار، ويختص بالجرأة المنهجية في طرح الأسئلة التاريخية الجديرة بالتعقب والمواكبة النقدية. وهو قبل كل شيء، أرشيفي عارف بثقوب الإنتاج الكولونيالي الفرنسي وعيوبه المنهجية. في حقيقة الأمر، تقترح هذه الورقة أن تتقاسم مع القارئ مضامين الترجمة العربية لكتاب إدموند بورك التي جاءت بعنوان: «الدولة الإثنوغرافية: فرنسا واختلاق الإسلام المغربي»، وهي القراءة التي تنتظم في سياق مشروع ترجمي تُشرف عليه كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط، ضمن وحدة «سلسلة المغرب ومحيطه المتوسطي، نصوص وترجمات». وقد عكف المؤرخ المغربي محمد أعفيف على نقل مضامين الكتاب من لغة شكسبير إلى لغة الضاد، ومعلوم أن اسم إدموند بورك يتردد كثيرا بين الأكاديميين مُتخصصا في أنثربولوجيا الإسلام وما يتصل بها من قضايا استشراقية وامبريالية…وأيضا في انتظامه على نهج مقاربة منهجية تستدمج بِنية الخطاب وسياقاته تشكله، سواء على المستوى الأفقي من حيث تحليل الملابسات الخارجية، الاختراق المالي، الضغوط السياسية…أو على المستوى العمودي من خلال تفكيك العلاقات بين السلطة والقبائل والزوايا…

من ناحية بداية الاهتمام، تعود أولى حلقات اهتمام بورك بالمغرب إلى سنة 1976م، وهي السنة التي صدر خلالها كتابه حول «الاحتجاج والمقاومة في مغرب ما قبل الاستعمار 1860- 1912». الواقع أنه رغم بُعد المسافة مع الكتاب نسبيا، فإنه لا يزال يحظى بمتابعة أكاديمية كثيفة، ونقاش واسع بين المؤرخين المهتمين بالفترة الاستعمارية في المغرب وحتى خارجه، وقد يستدل على ذلك برصيد الإحالات المرجعية التي تعود إلى الكتاب سواء في الأطروحات الجامعية أو في التأليفات التاريخية.

من حيث الهندسة، تنتظم مُحتويات الكتاب على أساس نسقي، يُستهل بتساؤل راهني: إلى أي حد لا يزال إرث الحماية يعمل على تشكيل فهمنا الحالي للدولة المغربية العصرية؟ الإجابة عن السؤال، يقترح بورك القيام بتشريح دقيق لسلسلة الأوضاع الحرجة التي عاشت على إيقاعها البلاد قٌبيل الوقوع في قبضة الحماية، وما اعترى ذلك من تصادم بين بِنيتين مختلفتين: بنية تقليدية مغربية كانت تجر وراءها إرث الدولة المغربية، وبِنية حديثة أدخلها الاستعمار ترتبت عنها ردود أفعال رافضة.

من حيث البناء الزمني، يُغطي الكتاب العُشرية التي سبقت الحماية على المغرب نزولا وصعودا حسب مقتضيات التحليل التاريخي، موظفا متون الأرشيف الفرنسي بالإضافة إلى التحريات الميدانية.

يقف بورك بشكل مُطول عند تحليل علاقة السلطة بالمعرفة أو ما يصطلح عليها ب «الإمبريالية العِلمية». ويُخصص حيزا مهما للحديث عن شخصية هوبير ليوطي Hubert Lyautey، وفلسفته السياسية والإدارية في تدبير شؤون المغرب من بداية الحماية إلى غاية 1925م. ليوطي في الأساس، هو حجر الزاوية في تنزيل مقتضيات الامبريالية العِلمية، وفي تجنيب فرنسا سيناريو الأخطاء الكارثية التي ارتكبت في الجزائر. مع ليوطي جرى حسب أطروحة الكتاب التي يُدافع عنها إدموند بورك اختلاق «الإسلام المغربي»، ومعنى الاختلاق إحياء رموز السلطة القديمة، واستلهام التجربة البريطانية في الهند التي مَكَّنت حُفنة من الضباط الانجليز حكم ملايين من البشر…

يجري بورك حفرياته التاريخية المُؤسسة لفرضية الاختلاق، والتي تعود في المنشأ إلى ادموند دوتي في مقال له بعنوان: L’Islam marocain. مع بداية العِقد الأول من القرن العشرين جرى التوافق على تأسيس البِعثة العلمية في طنجة، وقد تكلفت بإنجاز تحريات ودراسات حول المغرب. يفترض بورك أن تأسيس البِعثة العلمية كان في الحقيقة مدخلا مؤسساتيا للتعرف العِلمي على المغرب وتقريبه من دوائر القرار السياسي، وإقناعهم بجدوى المغامرة الفرنسية في المغرب. ترأس في البداية البعثة ألفرد لوشاتليي A. Le Chatelier التي استطاعت إنجاز سلسلة الأرشيفات المغربية Les Archives Marocaines الصادرة في 20 جزءا…ويكفي فقط أن نعرف أن دورية الأرشيفات المغربية جرى توزيعها على الوفود المشاركة في مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906م لنتأكد من خلفية عمل البعثة العلمية.

لقد كان الرهان وقتها من طرف مُدبري العملية الاستعمارية، بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر بين فرنسيي الجزائر وفرنسيي المتروبول، هو تهييئ الرأي العام الفرنسي حتى يقبل بفكرة استعمار المغرب، حيث استغلت البِعثة العلمية رصيد الرحلات الاستكشافية ذات المنحى الإثنوغرافي التي كانت تُشرف عليها مدرسة الجزائر ولجنة غرب إفريقيا نهاية القرن التاسع عشر، بدعم من اللوبي الكولونيالي الفرنسي من أجل استثمار الخبرة الإثنوغرافية التي كان يحملها ألفريد لوشاتليه أستاذ سوسيولوجيا الإسلام وعلم الاجتماع الوصفي في الكوليج دو فرانس.

هكذا، يُدافع بورك عن الفكرة التي تنتصر إلى أن تشييد الحماية تمَّ على أساسات عِلمية على غرار ما حدث في تجربة الاستعمار البريطاني في الهند.

يهتم إدموند بورك بقضية الأرشيف الكولونيالي الذي يُغطي العُشرية الأولى التي سبقت فرض نظام الحماية على المغرب، ويعود في سياق التأصيل إلى بداياته الأولى، وتحديدا إلى جذور الاستشراق الفرنسي ونظرته الغرائبية الرومانسية التي رُسمت حول مجتمعات الشرق قبل أن يأتي استنساخها في المغرب. في سياق ذلك، يحاول بورك أن يقنع القارئ بفحوى الفكرة التي تربط بين خلفية الدراسات الاستشراقية والإنتاج الكولونيالي من حيث الرؤى والغايات، وحتى يؤسس لهذا الربط تأسيسا عِلميا استعان بورك بمفهوم الخطاب والأرشيف على النحو الذي أسَّس له ميشيل فوكو. والحال أن فوكو كان قد اعتبر الخطاب تجميعة نصوص متراكمة حول فترة تاريخية معينة، مع وجوب تدقيق النظر في شروط تشكل الخطاب ومؤسساته وبِنياته. وإذا جاز لنا التدقيق أكثر، تعقب الطُّرق التي تتشكل بها المعرفة حول المجتمعات، وفرز الممارسات الاجتماعية عن أشكال العلاقة بين الذاتية والسلطة.

في السياق عينه، يُشدد بورك على أن الأرشيف الكولونيالي المنجز حول المغرب لا يجب أن يُؤخذ في شموليته، بل يتوجب الانتباه إلى أخطائه وأحكامه المجانبة للواقع التاريخي. فكيف يتأتى مثلا قراءة التراكم الكولونيالي الذي يستدمج بين الدراسات الإثنوغرافية الوصفية والتحريات الميدانية والتقارير السياسية دون استحضار حركات التمرد وردود الفعل المحلية في البلاد؟ .وحتى عندما صارت هذه التمردات واقعا موضوعيا لا يمكن حجبه، كان التعليل دوما يقترن بالنزوع الفطري نحو الفوضى وإحياء قيم التسييب ورفض المَدنية الأوروبية، دون أن تكون لهذه الدراسات القدرة على الاعتراف بأن الاحتجاج يتدثر بمضمون سياسي، ويُعَبر عن رفض وإدانة الاغتصاب الاستعماري للأرض. وكيف يُمكن أيضا فهم مسألة إغفال البحث الكولونيالي فاعلية العلاقة بين المدن والبوادي. حينما نُعمق النظر في الأرشيف الكولونيالي نكاد نصدق فرضية أن البلاد كانت جزرا متباعدة، لا ارتباط بين مدنها وبواديها، بين سهولها وجبالها، عربها وبربرها…والحال، لم تعد النظرة التي كانت تشكل قِوام الخطاب الكولونيالي حول المغرب وجيهة في استعادة شريط الأحداث القريبة من الفعل الاستعماري، كيف نتقبل الرؤية التي لا تزال تُردد دونما احتراس بفرضية الانحطاط الطويل للبلد وأهلية فرنسا في إيقاظه من السبات، وربطه بركب الحضارة؟

عموما، تظل هذه النظرة مشروخة لأنها تحجب وضعا غير مقبول تاريخيا كما يُنبهنا إلى ذلك عبد الله العروي وإدموند بورك. أَوَ لم ترتكب إدارة الحماية خطأ سياسيا فادحا حينما أصدرت ظهير 16 ماي 1930؟ وبالفعل، كانت النتائج فورية، انطلاق مسار جديد من النضال الوطني السياسي ضد الاستعمار بعد أن اتضحت معالم توقف المقاومة المسلحة عن الصمود. إذ نقتنع بأن لا قيمة لكل هذه التراكمات المعرفية حول المغرب بعد هذا الخطأ الفادح.

في ما يتصل بقضية اختلاق «الإسلام المغربي» الذي شَيَّدته الإستوغرافيا الكولونيالية مع دوتي، يفترض الاختلاق وجود دعامتين هما: عنصر «البَركة» و»النَّسب الشريف» المكفولة حصرا إلى عاهل البلاد. في تاريخ المغرب، تَلقَّب عاهل البلاد بثلاثة ألقاب «سلطان، خليفة، وإمام». وكان يمتلك البَركة. البركة تحمل مضمونا رمزيا، يجعل العاهل يسمو فوق كل فاعلي النسق السياسي، ويختص لوحده بممارسة المباركة أو السَّخط. واضح جدا أن فرضية «الإسلام المغربي» أنتجها باحثون فرنسيون ذوو نزعة كولونيالية من أجل التمهيد لقبول فكرة الانتقال من الدولة الهشة إلى الدولة العصرية الفرنسية التشييد…لقد عملت فرنسا على إحياء التقاليد السلطانية ورَعتها من أجل دعم استمرارية الدولة. ينقل المؤرخ الفرنسي دانيل ريفي D. Rivet مشهدا يُحيل على طقوس الإحياء من خلال إمساك المقيم العام الفرنسي هوبير ليوطي برِكاب فرس السلطان مولاي يوسف، وهو يهم بامتطاء جواده بمناسبة اعتلاء العرش. أي قراءة لهذا المشهد سيميولوجيا؟ لا نختلف في الإقرار بأن عملية الإحياء كانت مُحمَّلة بمعان رمزية تُدعم مسار الاستمرارية التاريخية للدولة المغربية من جهة، وتجعل مؤسسة الحماية تحترم الخصوصية التاريخية. بمقتضى ذلك، أظهر ليوطي احترامه للعمق التاريخي للمغرب وتقاليد البلاد. كان واضحا أن ليوطي يسعى إلى إحياء مَلكية تتناسب مع الملكيات العصرية من خلال طقوس التوقيع على البيعة، والموكب الملكي وإمامة صلاة الجمعة.

لم تكن لحظة الاستقلال في بنائها سوى «مغربة الحماية». لقد استفادت المَلكية من مشروع اختلاق الإسلام المغربي حتى تُثبت دعائمها وتعيد إحياء الطقوس، أو لِنقل مَلكية أعيد ابتكارها لكن في ثوب جديد بعد عملية الغربلة…تتوقف المؤرخة جوسلين داخلية Jocelyn Dakhlia عند البُعد الرمزي لمظلة السلطان في الملكية المغربية…وقد يعاب على مؤسسة الحماية أنها عملت على مأسسة «الإسلام المغربي» وحافظت على البنيات التقليدية حتى تعيش جنبا إلى جنب مع البِنيات الحديثة، وتساهم في خلق ما يمكن أن نُسميه بالتحول المعاق.

بالنهاية، يستخلص بورك أن الأرشيف الكولونيالي لم يغادر منطقة الاستيهامات الاستشراقية التي ورثها عن عصر الأنوار، وهي استيهامات تلبَّست بنزعة الغرائبية والعتاقة وعُذرية الفضاءات البدائية، وانتظار وصول الرجل الأبيض لاكتشاف السِّحر المفقود في الشرق، وبذلك لم يستطع الأرشيف الكولونيالي تدقيق النظر في الخصوصية المغربية…يتوجب أيضا ربط كل قراءة أو إعادة قراءة للأرشيف الكولونيالي بفشل سياسته العِلمية التي لم تستطع أن تنتبه إلى قوة الحركات الاجتماعية وفاعليتها في المشهد التاريخي. فلا نكاد نعثر خلال العقود الأخيرة لسقوط البلاد في قبضة الاستعمار، وحتى بعدها بقليل، على دراسات كولونيالية تكشف عن علاقة البوادي بالمدن، كما لا نجد صدى لدراسات حول النساء والأقليات اليهودية وباقي الفئات التي بقيت على هامش السلطة. لكن، وجب أن نُقر له بفضيلة تأسيس عمل إداري مؤسساتي مُهم جدا يمكن اعتماده كشبكة قراءة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

إدموند بورك: اختلاق الإسلام المغربي

الكاتب : عبد الحكيم الزاوي

بتاريخ : 28/06/2024