أول ما يثير الانتباه في هذا الإصدار الجديد هو أنه يأتي بعد مسار ناجح ومتألق للكاتب في مجال النقد الأدبي، إن في نقد الرواية أو المسرح أو الأدب الشعبي أو في مجال الاهتمام بشعرية الترجمة، وكلها حقول معرفية ربما بدت للمتتبع العادي بعيدة، بهذا القدر أو ذاك، عن حساسية قرض الشعر، والحال أنها تشكل بعض مائه الحي، الذي أفاد منه الشاعر في كتابة نصوص مجموعته.

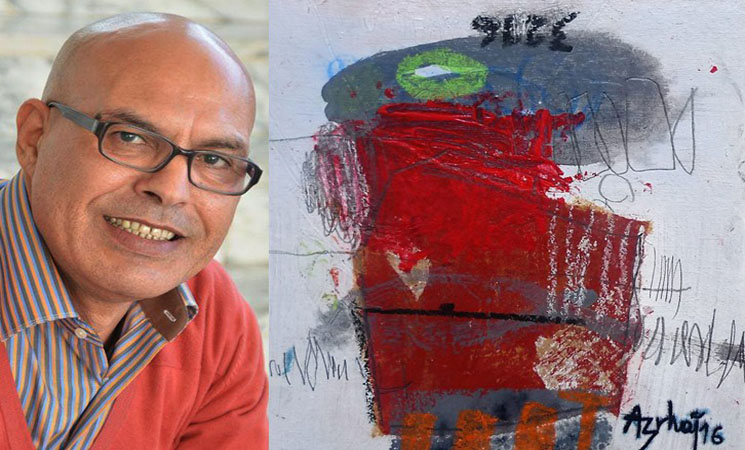

عن منشورات دار أبي رقراق للنشر والتوزيع لموسم 2017، صدر للباحث والكاتب المغربي حسن بحراوي باكورته الشعرية الأولى وتحمل عنوان « الأرض الأخيرة لعشاق الترامواي «، وقد ضمت سبع وخمسين قصيدة تتوزع على 128 صفحة من القطع الصغير.

أول ما يثير الانتباه في هذا الإصدار الجديد هو أنه يأتي بعد مسار ناجح ومتألق للكاتب في مجال النقد الأدبي، إن في نقد الرواية أو المسرح أو الأدب الشعبي أو في مجال الاهتمام بشعرية الترجمة، وكلها حقول معرفية ربما بدت للمتتبع العادي بعيدة، بهذا القدر أو ذاك، عن حساسية قرض الشعر، والحال أنها تشكل بعض مائه الحي، الذي أفاد منه الشاعر في كتابة نصوص مجموعته، بعد كل هذا العمر الذي كرسه لنقش اسمه، ناقدا لامعا وباحثا مُجيدا، في مدونة البحث الأكاديمي المغربي والعربي على حد سواء.

عطفا عما سبق، لا بأس من التذكير بأن حسن بحراوي كانت له سوابق شعرية منشورة، إذ بدأ مشواره الثقافي، على غرار أغلب المثقفين والمبدعين في العالم، بكتابة الشعر، فيما يمكن اعتباره « نزعة غريزية «، عادة ما تجد صدى لها في مرحلة الشباب. حيث سبق له أن نشر في الفترة ما بين سنتي 1972 و 1978 قصائد شعرية في جريدتي العلم والمحرر المغربيتين.

على أن هذه العودة الميمونة إلى حضن القصيدة لم تكن فجائية، وإنما ظل « الشاعر الخفي «على علاقة يومية بما يُكتب في مدونة الشعر، مغربيا وعربيا وكونيا، إن بالمواكبة الحثيثة بدافع الاستئناس والاستمتاع، أو من خلال تدبيج قراءات عاشقة كان معظمها متخففا من كل الأثقال المنهجية والاشتراطات المدرسية، وقبل هذا وذاك، بالحرص الشديد على الاستمرار في كتابة القصائد وقراءتها على الخلص من أصدقائه في أماسيه الأثيرة، تلك التي يكون فيها الليل قد استسلم للنوم وهدأ ضجيج محركات العالم.

وعلى عكس كثير من مجايليه في تمثل الكتابة الإبداعية الشعرية كذائقة وكميولات جيلية، تكشف نصوص حسن بحراوي عن روح شعرية شابة وثابة، وعن ميل واضح نحو كتابة قصيدة لايت، نشطة، تحفل باليومي والعابر والطريف، بالشكل الذي يجعل فعل الكتابة مقرونا بالسخرية المفارِقة، إن في الإمساك باللحظات الصغيرة أو من حيث أسلوبُها المرح، الذي ينحاز إلى بساطة التعبير ( وليس بسيطه ) ونقاء العبارة ووضوحها البعيد عن زخارف البلاغة وتصنع الإدهاش اللغوي البارد.

من هنا جاءت مجموعة « الأرض الأخيرة لعشاق الطرامواي « حافلة بغير قليل من الجدة والسلاسة، إن في سبك النظم أو في تقطير المعنى، إلى جانب انشغالها بالمفارق في أقصى تجلياته التراجيدو- كوميدية. وعلى الرغم من هذا الاعتداد الجريء بما يصنع وهذه المُكنة في صياغة قصيدته، لا يخفي بحراوي، مع ذلك، خجله الواضح من اقتحام خيمة الشعراء، وهو يسعى، بتردد قلق، إلى الاقتراب من مضاربهم الحارقة، كأنما بفعله هذا يتجاسر على متاعهم المخصوص. إذ يعبر عن ذلك في قصيدة « سوابق « بالقول:

« أيها الأبله الأبدي / لماذا عدت إلى الشعر / مثلما يعود المجرم إلى / موقع الجرمية؟ / من تظن نفسك / حتى تتحدى / شرطة الخليل «. ( ص: 7).

بعد هذا التوضيح، الذي يشبه إبراء الذمة، وعدم الرغبة في مزاحمة الآخرين على غنائمهم المزعومة، يطلق الشاعر العنان لذائقته الشعرية، وهو ينتقل من قصيدة لأخرى، هي عبارة عن نصوص قصيرة، حاول التركيز فيها على بعض المصادفات التي تجعل من الحياة لعبة سمجة كبيرة، إلا أنها تستحق، مع ذلك، أن نجاريها في نشاطها، بكل ما نملك من أسباب وذرائع ورغبات في الكشف عن أوجهها الجبارة وألعابها الماكرة. أليست الحياة، في نهاية الأمر، مجرد تمرين يومي على ترويض المشقة، بما يلزم من روح ساخرة، عابثة وغير مبالية؟

بهذه الروح المرحة، إذن، يعمل الشاعر على استدعاء مقروئه الشعري وتجربته في الحياة، وبهذه الخلفية الشامتة، يسعى إلى إعادة ترتيب الوقائع والأحداث بنفَس متهكم، حيث لا يكف عن إخراج لسانه ( الناقم – الناقد ) غير العابئ كلما استدعى الأمر ذلك، لكن بحذر شديد، وهو يقوم بالكشف عن جسارة وبطش المتربصين ممن يقيمون في الجوار:

« لا تخرج لسانك أكثر / ثمة العديد من المارة / في ناصية الشارع / يترصدونك بالأقاويل / والمقصات «. ( وباء، ص: 21 )

في مقابل ذلك، لا يفوت الشاعر الإفصاح عن نزعته الصدامية وهو يواجه كل هذا الفزع المستشري في الجنبات. وفيما يشبه ركوب رأس المغامرة، يعلن أن لا خيار له في قول كلمته، حتى لو أدى ذلك إلى اندلاع القيامة:

« لا خيار لي / المكوث أم الرحيل / الإقامة ام السفر / وحتى أغادر البلبلة / وأقطع الشك بالبداهة / سوف أرمي بنردي على الطاولة / وأنتظر القيامة « ( مقامرة، ص: 25 ).

على أن اختيار وقوف الشاعر في الجهة المناوئة لا تفصح عنه قصائد الديوان عبر تلك اللغة الصدامية المنفعلة المسكوكة، وإنما من خلال التقاطات عينه الذكية لعدد من المشاهدات اليومية العابرة، التي تختزل، على صغرها وهامشيتها وبساطتها، حيوات بائسة وصورا فاضحة لمشاهد الرتابة وقد أصبحت العنوان البارز لمرحلة. هذه المشاهدات يقوم بنقلها عبر لغة شفافة وساخرة إلى القارئ، بما تحيل عليه من أسماء وأمكنة وفضاءات تعكس هذه الروح المفارقة، إلى درجة يتحول معها النشيد الوطني إلى مجرد مُسَكن يشترك الجميع في ترتيله، كأنما يستهلكون مصلا لتجرع مرارة العيش والقبول بضغطها. حيث جاء في قصيدة « احتفال «: « من شارع محمد الخامس / إلى ساحة الشهداء / ليس هناك سوى الوجوه نفسِها / والعربات المدججة بالخراطيم / وباعة الصحف على الرصيف / يرتلون النشيد الوطني «. ( ص: 47 ).

هذا الإمعان في تقليب المواجع وكشف مدى الإحساس بالألم والحسرة في نفوس المنكسرين، يظهر واضحا في قصيدة « قلنسوة الشهيد «. حيث يبدع الشاعر في رسم مشهد تراجيدي يختزل صور حطام الكائن الذي خذلته الشعارات ودمرته الحروب، ولم تعد، بالتالي، تسعفه الهتافات ولا الاحتجاجات في رفع أثقال الضيم على نفسه، كما لم يتبق لديه من خلاص ولا وجهة سوى التأسي والاستسلام، نزفا، لآلة الموت البطيء. « أسمع موسيقى حربية / تشبه الأنين في الردهات / ليس هناك حناجر أو هتاف / للاحتجاج ضد القادة / ليس هناك حقائب / للمغادرة نحو المنفى / ولذلك أرفع قبعتي مثل / جندي أسير / لكي أستأذن في النزيف « ( ص: 57 ).

إلا أن هذا الخواء لا يراه الشاعر مدعاة للاستقالة من جدوى الحياة ومن الفعل في شؤونها الصغيرة الجميلة، حتى لو تعلق الأمر بالإصرار على إظهار خدعة رباطة جأش كاذبة. إذ المفروض، في من يتوق إلى الوقوف، بعد عثرة عابرة في أحد ممرات الحياة، أن يطلب ود التماسك والحفاظ على جذوة غريزة البقاء. من هنا لجوء الشاعر إلى توظيف بعض من سخريته اللاذعة، وهو يحث مخذولا منكسرا للحفاظ على نفس عاداته الصغيرة الحميمة وعلى طباعه الخاصة، مع عدم الالتفات إلى الخلف، حيث الموت جاهز في الخلف لمن ينسى. « أنت رائع هكذا / احذر أن تتغير / المعطف والياقة والسعلة الصباحية / حاملة المفاتيح ودفتر المذكرات / فقط لا تلتفت إلى الخلف / إنهم يتعقبونك / على رؤوس الأظافر / للقصاص من ظلك « ( دسائس، ص: 67 ).

وعلى عكس هذا الانفعال الأبيض، المغلف بغير قليل من الدعابات الأسلوبية والتصويرية واللغوية، التي يسوقها الشاعر للكشف عن سوءات الواقع الذي يحياه، ينتقل في قصائد أخرى، لا تقل سخرية، للاحتفاء ببعض أصدقائه من الكتاب، من خلال اتخاذهم، وبالاسم الصريح، موضوعا لقصائده. حيث ترد الأسماء مقرونة بواقع التهميش واللامبالاة واليأس. وفي هذا السياق، تحضر قصيدة « حالة مؤقته « التي خصها للكاتب والصحافي إدريس الخوري، كنموذج على ما يمكن تمثله باعتباره حالة نسيان أو تناسي، لكاتب أضاف هامشا جديدا لخيال الحكي القصصي في المغرب والعالم العربي على حد سواء، وقد أتى عليه زمن، هو زمن « البلايستيشن « صار نسيا منسيا. يقول الشاعر في هذه القصيدة: « في معرض الكتاب / يقتل السأم إدريس الخوري / وهو قابع بلا كأس / وسط الرفوف والقراء / أما يوسف الذي غادر بطن أمه / وهو على عتبة الباكالوريا / فقد شب عن الخيال / وزهد في مرافقة الوالد / الذي أسرعت إليه الأرضة / قبل تمام الدورة الأولى / من لعبة البلايستيشن « ( ص: 83 ).

نفس الروح المفتكهة يتوسلها الشاعر لاستحضار أسماء كتاب كبار، أجانب ومغاربة، أمثال ماياكوفسكي، وغوغول، وكافكا، وإيليوت، وبرطولوتشي، ويوسف فاضل… وغيرهم فيما يبدو لعبا حذقا على معاني بعض أعمالهم الخالدة. على أن هذا الاستحضار الساخر لا يقلل من قيمة أصحابها الاعتبارية والرمزية، كما لا يستهين بما أسهمت من أعمال في سبيل إنضاج الخيال الإنساني، بقدر ما يتم اللجوء إلى هذه اللعبة من أجل إيجاد قرائن لها في هذا العالم الممسوخ الذي يشد انتباه الشاعر. حيث تصبح « الغيمة في بنطلون / مجرد أكذوبة / من اختلاق ماياكوفسكي « ( ص: 93 )، نفس الشيء عن معطف غوغول « الذي لم يعثر له البولشفيون على أثر / في نفايات القياصرة / عندما استولوا على بيترسبورغ « ( ص: 93 )، و أيضا عبارة « الزلزال وحده يترك أثرا / ليس كافكا الذي قال هذا الكلام « ( ص: 97 )، و « الخراب الذي يتنكر لإيليوت / لأنه ترك العمل في البنك / يا للحماقة / ليتفرغ لقرض الشعر « ( ص: 97 )، وأيضا « ما علاقة السينما / برقصة أحواش ؟ / وما علاقة برطولوتشي / بشاي الصويري؟ « ( ص: 115 )، ثم أخيرا، وفي إشارة لفيلم « حلاق درب الفقراء «، حين يقول: « ليغفر الرب ليوسف فاضل / صديقنا اللدود الذي / أطار شهرة هذا الدرب / في الآفاق / وكان قبله / نسيا منسيا « ( ص: 105 ).

هذا التماهي مع فصيلة الكتاب المعرضة للانقراض، ينتقل به الشاعر في قصيدة « الأرض الأخيرة لعشاق الترامواي «، آخر قصيدة في الديوان، ليربطه مع حدث غرس هذه الدابة الحديدية في تربة مدينة الرباط، وهو حدث يستثمر لتذكر أمجاد هذه المدينة أيام الموحدين، حيث يصبح تعلة لذكر عدد من المآثر التاريخية، التي تزخر بها المدينة – العاصمة، على عهد هذه الدولة، وقد أصبحت تحت رحمة سكة هذا الوافد الجديد. إنها مقابلة ماكرة بين ماض مجيد وحاضر عنوانه الاجتثاث والقتل والإهمال، فيما يشبه سباقا محموما نحو حمل تاريخ على تغيير لباسه البهي بآخر من فولاذ. هذا التحول السريع، ينقله مقطع بليغ من القصيدة إذ يقول: « أيها العابر بنعال من فولاذ / أنظر لحظة لهذا البناء الشامخ / الذي بناه سادتك الموحدون / واعتبر قليلا / أمام صومعة حسان / أقواس باب الحد / وانظر بعين المحبة / لقصر البحر / وقصبة الأوداية / ثم اختر ركنا / في حانة بيتري / لتحتسي كأسك / وتمضغ لقمتك / وتمضي إلى حال سبيلك / مثل شخوص ثملين / في رواية لمحمد زفزاف « ( ص: 124 ).

بقيت الإشارة، في الأخير، إلى أن هذه القراءة السريعة لا تعدو أن تكون تقديما بسيطا أملته ضرورة إثارة انتباه القارئ المغربي والعربي معا، وفي سطور مختزلة، إلى هذه المجموعة الحافلة بالإدهاش والسخرية والمفارقة، وكلها علامات تذكرنا بالشاعر السوري المُجيد الراحل محمد الماغوط، أحد أيقونات الشعرية العربية الحديثة الملهمة لحسن بحراوي، الذي لو أمهلته الحياة قليلا، لوجد في الواقع السوري الحالي ما يفيض عن الكتابة، باعتباره واقع يجسد أقصى وأقسى تجليات المأساة والعماء والخذلان في تاريخ الإنسانية المعاصر.