معركة اليوم هي معركة الكاميرا بالتدقيق. وقد نقول: من يربح الكاميرا لا يُضيره أن يخسر معركة البندقية؟ واضح أن معادلة الصراع تعرضت لاهتزاز عميق في عالم شديد الالتباس، يحجب أشياء ويصعد بأخرى. كُل شيء يمر هادئا من دون نقاش. الأشياء الصاخبة تمر بهدوء، والأشياء التافهة والمبتذلة تمر بصخب مصطنع. معارك يختفي فيها اللاعبون الحقيقيون، ويملأ المشهد الوكلاء ومتعهدو الحفلات…نحن أمام مسلسل جديد، مسلسل الإخضاع الذي ينتهج استراتيجيا التلقي الزائف والسُّعار الميديائي…لم نعد نمتلك مناعة أمام الكذب، فقد سرَّعت وسائل الميديا من إيقاع الكذب، وحولته إلى سلطة جديدة، سلطة الكذب. قبل ثمانين سنة أو يزيد بقليل من الآن قال المفكر الفرنسي ألكسندر كويريه في كتاب مرجعي له بعنوان: «الكذب السياسي» «السياسة لا تستطيع أن تكذب إلا من خلال الميديا». لكن أي كذب نحن أمامه الآن؟ إنه الكذب الوقح الذي يستبلد العقول.

مع التقدم في التحليل صرنا نتحدث عن الميتا-اعلام وليس الإعلام. الميتا- إعلام الذي يغرق الناس في استراتيجيا الترفيه والشعبوية ويخضع الصحافة لسلطة السياسة…يصير السياسي رجل تحرير غير معلن، والصحافي كاتب أكاذيب، وتصير الصحيفة ناشرة دعايات صريحة…بالنهاية، الكذب سلطة تنضاف إلى السلط الكلاسيكية المعروفة، واستراتيجيا مَرعية من فوق تحول الحقيقة إلى شبح غائب.

نحن أمام مشهد مُؤثث بثلاثة عناصر فاعلة: الفاعل الأول، أشخاص قليلو العلم يتصدرون الشاشات. الفاعل الثاني، أكاديميون ومثقفون في وضع المتفرج على الأحداث…الفاعل الثالث، وهو نتيجة الالتقاء بينهما: زمن الأسى الكبير والاغتراب الغائر الذي يُغلف الوجود البشري مثلما تحدث عنه المفكر خالد زيادة في كتابه «المسلمون والحداثة الأوروبية».

طيب، نجح الإعلام الديجتالي اليوم في إخماد أحاسيسنا وقتل رغبتنا الفطرية في التساؤل عن الأشياء، واستطاع أن يفكك منسوبنا الأخلاقي ويعيد إلينا أزمنة الاحتراب، ويُحسب له أيضا نجاحه في تشييد عالم خالٍ من البدائل…أمام هذا السُّعار الميديائي لم تعد لنا الرغبة في طرح الأسئلة الكبرى؛ الأسئلة الوجودية، صرنا نقبل كل شيء، حتى سرديات العدو…لكن، كيف يستديم العيش مع اللابديل؟ مع الشر السائل واللامرئي؟ تيقنوا يا سادة أننا لم نعد نعرف الشر الذي تعودنا عليه في الفلسفات القديمة…لقد تحول الشر من كيان محدد ومُعرَّف إلى كيان زئبقي يتسلل بخفة ورشاقة سريعة في عمق البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية…

تجري أمام أعيننا اليوم ثورة تكنولوجية في الإعلام والتواصل، ويتم تكثيف سيولة هذه الثورة في تعبير وجيز يُسمى «الاقتصاد السيبراني». تبدو العبارة بريئة حينما تحيل على مجال علمي يتم فيه تطبيق المناهج الإلكترونية على الاقتصاد، وربط الأنظمة الدقيقة مع مصالح الأنظمة السياسية الكبرى. لكن من حيث الغرض، يتعلق الأمر، باقتصاد ذي محتوى كثيف لا يسمح بالتقاط الأنفاس، ويَحمل هوية جديدة تُقوض المكتسبات المتوافق حولها في الاجتماع البشري…

تنطلق اليوم حروب الكاميرا أو حروب المواقف من المرئي، وتزيد من تعميق الشرخ بين العوالم، عالم يُدين، وآخر يقبل، وثالث يُلطف…الثابت، في هذه الحروب يتوارى يوما بعد آخر صوت العلم والحقيقة والعقل، ويرتفع صوت المصلحة والتموقع الجيوسياسي… وبالعودة إلى التاريخ، كان عام 1948 اللحظة المؤسسة لهذا المسار. خلال هذه السنة -والتي لا تزال تُذكرنا جميعا بالجرح الغائر- اجتمع دافيد بن غوريون مع أثرياء اليهود وجرى الاتفاق بين سَدنة العهد الجديد على التحكم في وسائل الإعلام، والترويج للمشروع الصهيوني الجديد.

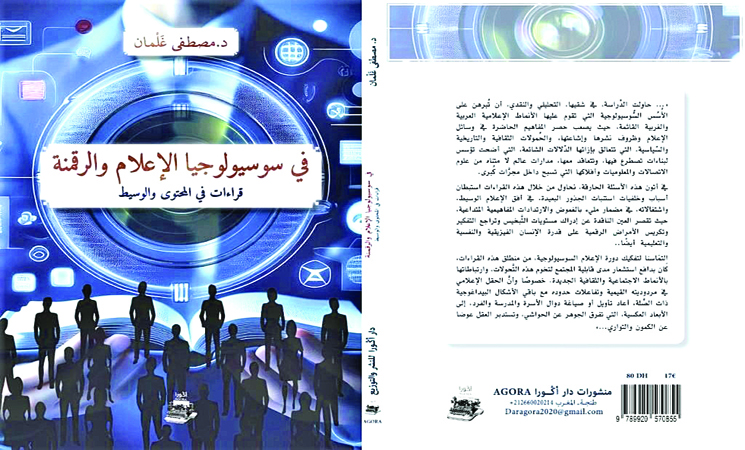

مناسبة الإحاطة بهذا الموضوع صدور كتاب جديد عن دار النشر أكورا للنشر والتوزيع للإعلامي المغربي مصطفى غَلمان بعنوان: «في سوسيولوجيا الإعلام والرقمنة: قراءات في المحتوى والوسيط». والكتاب من حيث هندسته التقنية خرج في حجم متوسط في حوالي 144 صفحة، توزعت مواده على فصول أربعة: فصل أول، حول سوسيولوجيا الاتصال الثقافي: قضايا فكرية في الإعلام والمعرفة والأخلاق، وفصل ثان حول الرقمنة ووسائل الإعلام والأيديولوجيا، وفصل ثالث حول سوسيولوجيا الاتصال الثقافي: التغيير أساسا للتنظيم الاجتماعي، وفصل رابع حول السياسة وسؤال الإعلام…وقد استبقت الفصول بمقدمة للكاتب، وتصدير بقلم الباحث الفلسطيني إياد البرغوثي المختص في السوسيولوجيا.

يُعمِل الكتاب نظره عميقا في قضايا تتصل بالعملية الإعلامية، وتقترب من قضايا وحساسيات الحاضر، في اللغة، في الدين، في الهوية، في التنمية…تفتح أمام القارئ زاوية نظر جديدة للتفكير في الصناعة الإعلامية الدولية من أجل المشاركة في بناء أُفق جماعي جديد للشعوب المستضعفة التي يتوجب أن تنقل مظلوميتها إلى العالم، وتنخرط في مسلسل الديكولونيالية. لكن، كيف نجعل من هذه الفسحة ساحة للنضال وواجهة لمواجهة السرديات الامبريالية؟ كيف نبني مسافة نقدية مع ما يحدث من حولنا ونسترشد بالتحليل الموضوعي الذي تقتضيه الوقائع؟

للكتاب قضية كبرى يرافع عنها. قضية تُشرك القارئ في محاولة تقديم قراءة حول الأسس السوسيولوجية التي تتأسس عليها الأنماط الإعلامية في عالم اليوم. من يعاين هذه الأسس تستوقفه ملاحظة الغموض وعدم الوضوح. يرتقي الغموض هنا لأن يكون بِنية، أو منظومة عمل Modus Operandi، وإذا كان الأمر كذلك، تأتي بالاستتباع الارتدادات المفاهيمية والانزياحات الدلالية، ويتم تكريس الأعطاب الرقمية حيث المستقبل يشرع أبوابه كاملة لمرتادي المصحات النفسية.

في سياق ذلك، كيف يتأتى فهم التباسات مجتمع الإعلام في عالم مسكون بفكرة الصراع والمحو ونفي النفي؟ كيف يَعبر الإعلام من مستوى التوثيق والتدوين والاستقصا إلى مستوى الاستدلال وتعميق رؤية البشر للأشياء على حقيقتها؟

في البدء، ينطلق الكتاب من معاينة امبريقية تُقر بوجود نوع من التجاذب. تجاذب بين المحتوى المعلوماتي الذي يرتهن بمبدأ الغزو المكثف واتساع الهشاشة النقدية في استهلاك المحتوى. وبعد المعاينة يتم الانتقال إلى بناء التساؤل الأساس: كيف نُشيد اليوم سوسيولوجيا إعلامية بديلة، سوسيولوجيا ثورية وصانعة للمحتوى؟

الكتاب في حمولته هو استشعار، أو لنقل نقل إحساس، قد يبدو فرديا، لكنه يرتقي مع التقدم في قراءة مواد الكتاب لأن يكون إحساسا جماعيا، وبعد اكتمال تشكل الإحساس نصير أمام قضية اجتماعية شاملة على النحو الذي نقرأه عند السوسيولوجي مارسيل موس. في الحقيقة، بيئة الإعلام تعاني من اعتلالات متقدمة تظهر أعراضها في ترويج الإشاعة وتفضيل التعتيم وتشويه الحقائق وترويع الأنفس…أفبعد هذا يلزم الحديث عن مفاهيم المسافة الإبستمولوجية والحياد القيمي التي صاغها ماكس فيبر؟ يلزم أن ننصت جميعا إلى مقولة الماركسية لوزا لوكسمبورغ حينما كانت تصدح بصوت عال جدا: لا حياد في زمن اللاحياد.

قبل ذلك، يُنبهنا الكتاب إلى أننا نَصدر من واقع عام يرسم هُوة جيلية، بين جيل سابق لا يزال يحن إلى الإعلام الكلاسيكي، وجيل حالي غارق في الإعلام الرقمي الجديد…بين الجيلين يرتسم جدار فاصل يجب فهمه أولا، والتفكير في تفكيكه. يتعلق الأمر، بسديم بشري يعرف انحدارا في القيم وهبوطا متسارعا في المعايير والأطر الاجتماعية للأخلاق…

لأجل ذلك، يقترح الكتاب إجراء تشريح مجهري لما يعتمل في مطبخ العمل الإعلامي، وتفكيك أنساقه المعقدة من خلال تحليل أنظمة الحقوق، الوصول إلى المعلومة، سياسة الاشتراك، عائدات الإعلانات، تكاليف إنتاج المعلومات، طريقة الاستخدام والاستهلاك…مطبخ منفرط عن حمولته الأخلاقية والاجتماعية، ومدمن على الاختزال والانحراف المهني، ومُعزز للشكل على حساب المحتوى…في زمن الفوضى تعود إلى الواجهة دوما قضية خلق القيمة، ويرتقي التضليل إلى ظاهرة اجتماعية شاملة.

في حوادث غزة مثلا، هل نحن فعلا أمام متابعات إعلامية؟ أم عند تشوهات مرئية تعيد إنتاج قيم الاسترخاص والتبييض؟ لم يحصل الفطام بعد بين الإعلام والأيديولوجيا، ولم يبرح الإعلام منطقة الأيديولوجيا. مع هذا الجيل الجديد، يسكن الإعلام نتوءات منطقة الغرائز، ويستثير العواطف والأحاسيس…تشكلت هوية رقمية جديدة وصنعت محضنا للاغتراب ولتمدد إحساسات الغربة واللاانتماء والهروب من الحقيقة…لكن، حيثما يوجد خطر، توجد موجبات الانعتاق، لأن الإنسان أكبر من أية استراتيجية للتدجين والخنق…يُصنع الأمل دوما من طرف أولئك الذين يحلمون بالتغيير، يفضحون ويكشفون ويعرون عن الواقع، الذين يسكنهم التاريخ وروحه الثورية التي تنتصب شامخة من أجل استعادة الكرامة والعدالة والمساواة…

يحمل الكتاب رسالة، صرخة وسط ضجيج، ويمكن القول بأنه وصية، ما دامت الكتابة هي وصية للخلود…وصية من أجل العودة إلى المسار، وإثارة الانتباه إلى الانحراف الذي رسمه وحوش العالم «غِربان العالم». وفي الرسالة تحديد للمسار، إما صناعة إعلام يحرر الإنسان، أو إعلام يستعبد الإنسان…وبين الحرية والاستعباد يتحدد مصير البشرية في المستقبل. ما يحدث في غزة يؤكد أن داخل الإنسان جذوة إحساس برفض الظلم ورفض التلاعبات الإعلامية. نحن اليوم، أمام متضادات وجودية: القيم الإنسانية في مواجهة استراتيجيات القصف الوحشي. هكذا، يُراهن الكتاب كثيرا على شرطية الوعي، الوعي بالواقع في تعقده ومخاضاته والتباساته…والعمل على إحداث تشققات في جدرانه الصلبة. لا يقتصر دور المثقف على تفسير ما يحدث، وإنما الإسهام في تغييره انطلاقا من حِكمة طائر الكولبري Colibri: Je fais ma part. أحيانا، لا تكفي أن تكون القضية عادلة، بل يجب أن يكون المدافع عنها ثوريا وشرسا في إقرار الحق.

عالم اليوم ساحة حرب كبرى، والإعلام أحد أهم أسلحتها. من يمتلك الإعلام يصنع المحتوى، ويرسم الهندسة المجالية للسياسات العامة. من يصنع المحتوى يستعبد البشر…الأمر هنا إعادة تدوير جدلية المركز والهامش، مركز مُهيمِن، وهامش مُهيمَن عليه. في التاريخ المنتصر هو دوما صانع الحكاية كما قال محمود دوريش: من يمتلك الحكاية يمتلك أرض الحكاية…حروب الحكايات، حروب السرديات، حروب الإعلام…عناوين كبرى تصلح لأن تختزل قضايا القرن الواحد والعشرين…

أحداث غزة صنعت واقعا إعلاميا جديدا، حرَّرت المتلقي من هيمنة السردية الواحدة، وعَرَّت عن حقيقة إعلام التضليل وصانعي القرار الدولي ومهندسي اللعبة الامبريالية. مضى الزمن سريعا، وظل الغرب في مكانه، يسترفد من تراث الاستشراق الكلاسيكي ويعيد الاستيهامات الثقافية والمقايسات المعيبة…تَبدَّل الشرق عما كان، ولم يعد يقبل أن ينظر له دوما من شُرفة التخييل، ولم يعد يقبل أن يكون الغرب أستاذه في الأخلاق ومرجعا لقياس تقدمه وتخلفه…عالم اليوم يسير في رِكاب الغرب، والغرب يسير بلا اتجاه هكذا قال شيخ الفلاسفة إدغار موران. في منطقتنا اليوم، في محور جاكارتا-طنجة، الإعلام سطحي للغاية، ومحكوم كما قال المهدي المنجرة بالتبعية والضغوط الخارجية…الإعلام بالنهاية تمرين اختباري يقيس تحقق ثلاث كفايات: كفاية الديموقراطية، سيادة الدولة، استقلالية التمويل…

في المُجمل، يقترح الكتاب بناء مقاربة جديدة لتشكيل علاقة الخير والشر، الصورة بالواقع، وفهم ما يمكن أن نُسميه ب»الأسى الكبير» الذي يحيط ببلازما الوجود قرب. وبحق، عليَّ أن أُقِرَّ كقارئ بأن الكتاب ينهض بطرح جديد وواعد وغني يحمل في مضمونه دعوة إلى إعادة التفكير في موقع الإعلام ضمن النظام العام للأشياء بالتحديد الأنثربولوجي…ويشحذ إمكانات المواجهة في غياب البدائل الواضحة.

عبد الحكيم الزاوي

معركة اليوم هي معركة الكاميرا بالتدقيق. وقد نقول: من يربح الكاميرا لا يُضيره أن يخسر معركة البندقية؟ واضح أن معادلة الصراع تعرضت لاهتزاز عميق في عالم شديد الالتباس، يحجب أشياء ويصعد بأخرى. كُل شيء يمر هادئا من دون نقاش. الأشياء الصاخبة تمر بهدوء، والأشياء التافهة والمبتذلة تمر بصخب مصطنع. معارك يختفي فيها اللاعبون الحقيقيون، ويملأ المشهد الوكلاء ومتعهدو الحفلات…نحن أمام مسلسل جديد، مسلسل الإخضاع الذي ينتهج استراتيجيا التلقي الزائف والسُّعار الميديائي…لم نعد نمتلك مناعة أمام الكذب، فقد سرَّعت وسائل الميديا من إيقاع الكذب، وحولته إلى سلطة جديدة، سلطة الكذب. قبل ثمانين سنة أو يزيد بقليل من الآن قال المفكر الفرنسي ألكسندر كويريه في كتاب مرجعي له بعنوان: «الكذب السياسي» «السياسة لا تستطيع أن تكذب إلا من خلال الميديا». لكن أي كذب نحن أمامه الآن؟ إنه الكذب الوقح الذي يستبلد العقول.

مع التقدم في التحليل صرنا نتحدث عن الميتا-اعلام وليس الإعلام. الميتا- إعلام الذي يغرق الناس في استراتيجيا الترفيه والشعبوية ويخضع الصحافة لسلطة السياسة…يصير السياسي رجل تحرير غير معلن، والصحافي كاتب أكاذيب، وتصير الصحيفة ناشرة دعايات صريحة…بالنهاية، الكذب سلطة تنضاف إلى السلط الكلاسيكية المعروفة، واستراتيجيا مَرعية من فوق تحول الحقيقة إلى شبح غائب.

نحن أمام مشهد مُؤثث بثلاثة عناصر فاعلة: الفاعل الأول، أشخاص قليلو العلم يتصدرون الشاشات. الفاعل الثاني، أكاديميون ومثقفون في وضع المتفرج على الأحداث…الفاعل الثالث، وهو نتيجة الالتقاء بينهما: زمن الأسى الكبير والاغتراب الغائر الذي يُغلف الوجود البشري مثلما تحدث عنه المفكر خالد زيادة في كتابه «المسلمون والحداثة الأوروبية».

طيب، نجح الإعلام الديجتالي اليوم في إخماد أحاسيسنا وقتل رغبتنا الفطرية في التساؤل عن الأشياء، واستطاع أن يفكك منسوبنا الأخلاقي ويعيد إلينا أزمنة الاحتراب، ويُحسب له أيضا نجاحه في تشييد عالم خالٍ من البدائل…أمام هذا السُّعار الميديائي لم تعد لنا الرغبة في طرح الأسئلة الكبرى؛ الأسئلة الوجودية، صرنا نقبل كل شيء، حتى سرديات العدو…لكن، كيف يستديم العيش مع اللابديل؟ مع الشر السائل واللامرئي؟ تيقنوا يا سادة أننا لم نعد نعرف الشر الذي تعودنا عليه في الفلسفات القديمة…لقد تحول الشر من كيان محدد ومُعرَّف إلى كيان زئبقي يتسلل بخفة ورشاقة سريعة في عمق البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية…

تجري أمام أعيننا اليوم ثورة تكنولوجية في الإعلام والتواصل، ويتم تكثيف سيولة هذه الثورة في تعبير وجيز يُسمى «الاقتصاد السيبراني». تبدو العبارة بريئة حينما تحيل على مجال علمي يتم فيه تطبيق المناهج الإلكترونية على الاقتصاد، وربط الأنظمة الدقيقة مع مصالح الأنظمة السياسية الكبرى. لكن من حيث الغرض، يتعلق الأمر، باقتصاد ذي محتوى كثيف لا يسمح بالتقاط الأنفاس، ويَحمل هوية جديدة تُقوض المكتسبات المتوافق حولها في الاجتماع البشري…

تنطلق اليوم حروب الكاميرا أو حروب المواقف من المرئي، وتزيد من تعميق الشرخ بين العوالم، عالم يُدين، وآخر يقبل، وثالث يُلطف…الثابت، في هذه الحروب يتوارى يوما بعد آخر صوت العلم والحقيقة والعقل، ويرتفع صوت المصلحة والتموقع الجيوسياسي… وبالعودة إلى التاريخ، كان عام 1948 اللحظة المؤسسة لهذا المسار. خلال هذه السنة -والتي لا تزال تُذكرنا جميعا بالجرح الغائر- اجتمع دافيد بن غوريون مع أثرياء اليهود وجرى الاتفاق بين سَدنة العهد الجديد على التحكم في وسائل الإعلام، والترويج للمشروع الصهيوني الجديد.

مناسبة الإحاطة بهذا الموضوع صدور كتاب جديد عن دار النشر أكورا للنشر والتوزيع للإعلامي المغربي مصطفى غَلمان بعنوان: «في سوسيولوجيا الإعلام والرقمنة: قراءات في المحتوى والوسيط». والكتاب من حيث هندسته التقنية خرج في حجم متوسط في حوالي 144 صفحة، توزعت مواده على فصول أربعة: فصل أول، حول سوسيولوجيا الاتصال الثقافي: قضايا فكرية في الإعلام والمعرفة والأخلاق، وفصل ثان حول الرقمنة ووسائل الإعلام والأيديولوجيا، وفصل ثالث حول سوسيولوجيا الاتصال الثقافي: التغيير أساسا للتنظيم الاجتماعي، وفصل رابع حول السياسة وسؤال الإعلام…وقد استبقت الفصول بمقدمة للكاتب، وتصدير بقلم الباحث الفلسطيني إياد البرغوثي المختص في السوسيولوجيا.

يُعمِل الكتاب نظره عميقا في قضايا تتصل بالعملية الإعلامية، وتقترب من قضايا وحساسيات الحاضر، في اللغة، في الدين، في الهوية، في التنمية…تفتح أمام القارئ زاوية نظر جديدة للتفكير في الصناعة الإعلامية الدولية من أجل المشاركة في بناء أُفق جماعي جديد للشعوب المستضعفة التي يتوجب أن تنقل مظلوميتها إلى العالم، وتنخرط في مسلسل الديكولونيالية. لكن، كيف نجعل من هذه الفسحة ساحة للنضال وواجهة لمواجهة السرديات الامبريالية؟ كيف نبني مسافة نقدية مع ما يحدث من حولنا ونسترشد بالتحليل الموضوعي الذي تقتضيه الوقائع؟

للكتاب قضية كبرى يرافع عنها. قضية تُشرك القارئ في محاولة تقديم قراءة حول الأسس السوسيولوجية التي تتأسس عليها الأنماط الإعلامية في عالم اليوم. من يعاين هذه الأسس تستوقفه ملاحظة الغموض وعدم الوضوح. يرتقي الغموض هنا لأن يكون بِنية، أو منظومة عمل Modus Operandi، وإذا كان الأمر كذلك، تأتي بالاستتباع الارتدادات المفاهيمية والانزياحات الدلالية، ويتم تكريس الأعطاب الرقمية حيث المستقبل يشرع أبوابه كاملة لمرتادي المصحات النفسية.

في سياق ذلك، كيف يتأتى فهم التباسات مجتمع الإعلام في عالم مسكون بفكرة الصراع والمحو ونفي النفي؟ كيف يَعبر الإعلام من مستوى التوثيق والتدوين والاستقصا إلى مستوى الاستدلال وتعميق رؤية البشر للأشياء على حقيقتها؟

في البدء، ينطلق الكتاب من معاينة امبريقية تُقر بوجود نوع من التجاذب. تجاذب بين المحتوى المعلوماتي الذي يرتهن بمبدأ الغزو المكثف واتساع الهشاشة النقدية في استهلاك المحتوى. وبعد المعاينة يتم الانتقال إلى بناء التساؤل الأساس: كيف نُشيد اليوم سوسيولوجيا إعلامية بديلة، سوسيولوجيا ثورية وصانعة للمحتوى؟

الكتاب في حمولته هو استشعار، أو لنقل نقل إحساس، قد يبدو فرديا، لكنه يرتقي مع التقدم في قراءة مواد الكتاب لأن يكون إحساسا جماعيا، وبعد اكتمال تشكل الإحساس نصير أمام قضية اجتماعية شاملة على النحو الذي نقرأه عند السوسيولوجي مارسيل موس. في الحقيقة، بيئة الإعلام تعاني من اعتلالات متقدمة تظهر أعراضها في ترويج الإشاعة وتفضيل التعتيم وتشويه الحقائق وترويع الأنفس…أفبعد هذا يلزم الحديث عن مفاهيم المسافة الإبستمولوجية والحياد القيمي التي صاغها ماكس فيبر؟ يلزم أن ننصت جميعا إلى مقولة الماركسية لوزا لوكسمبورغ حينما كانت تصدح بصوت عال جدا: لا حياد في زمن اللاحياد.

قبل ذلك، يُنبهنا الكتاب إلى أننا نَصدر من واقع عام يرسم هُوة جيلية، بين جيل سابق لا يزال يحن إلى الإعلام الكلاسيكي، وجيل حالي غارق في الإعلام الرقمي الجديد…بين الجيلين يرتسم جدار فاصل يجب فهمه أولا، والتفكير في تفكيكه. يتعلق الأمر، بسديم بشري يعرف انحدارا في القيم وهبوطا متسارعا في المعايير والأطر الاجتماعية للأخلاق…

لأجل ذلك، يقترح الكتاب إجراء تشريح مجهري لما يعتمل في مطبخ العمل الإعلامي، وتفكيك أنساقه المعقدة من خلال تحليل أنظمة الحقوق، الوصول إلى المعلومة، سياسة الاشتراك، عائدات الإعلانات، تكاليف إنتاج المعلومات، طريقة الاستخدام والاستهلاك…مطبخ منفرط عن حمولته الأخلاقية والاجتماعية، ومدمن على الاختزال والانحراف المهني، ومُعزز للشكل على حساب المحتوى…في زمن الفوضى تعود إلى الواجهة دوما قضية خلق القيمة، ويرتقي التضليل إلى ظاهرة اجتماعية شاملة.

في حوادث غزة مثلا، هل نحن فعلا أمام متابعات إعلامية؟ أم عند تشوهات مرئية تعيد إنتاج قيم الاسترخاص والتبييض؟ لم يحصل الفطام بعد بين الإعلام والأيديولوجيا، ولم يبرح الإعلام منطقة الأيديولوجيا. مع هذا الجيل الجديد، يسكن الإعلام نتوءات منطقة الغرائز، ويستثير العواطف والأحاسيس…تشكلت هوية رقمية جديدة وصنعت محضنا للاغتراب ولتمدد إحساسات الغربة واللاانتماء والهروب من الحقيقة…لكن، حيثما يوجد خطر، توجد موجبات الانعتاق، لأن الإنسان أكبر من أية استراتيجية للتدجين والخنق…يُصنع الأمل دوما من طرف أولئك الذين يحلمون بالتغيير، يفضحون ويكشفون ويعرون عن الواقع، الذين يسكنهم التاريخ وروحه الثورية التي تنتصب شامخة من أجل استعادة الكرامة والعدالة والمساواة…

يحمل الكتاب رسالة، صرخة وسط ضجيج، ويمكن القول بأنه وصية، ما دامت الكتابة هي وصية للخلود…وصية من أجل العودة إلى المسار، وإثارة الانتباه إلى الانحراف الذي رسمه وحوش العالم «غِربان العالم». وفي الرسالة تحديد للمسار، إما صناعة إعلام يحرر الإنسان، أو إعلام يستعبد الإنسان…وبين الحرية والاستعباد يتحدد مصير البشرية في المستقبل. ما يحدث في غزة يؤكد أن داخل الإنسان جذوة إحساس برفض الظلم ورفض التلاعبات الإعلامية. نحن اليوم، أمام متضادات وجودية: القيم الإنسانية في مواجهة استراتيجيات القصف الوحشي. هكذا، يُراهن الكتاب كثيرا على شرطية الوعي، الوعي بالواقع في تعقده ومخاضاته والتباساته…والعمل على إحداث تشققات في جدرانه الصلبة. لا يقتصر دور المثقف على تفسير ما يحدث، وإنما الإسهام في تغييره انطلاقا من حِكمة طائر الكولبري Colibri: Je fais ma part. أحيانا، لا تكفي أن تكون القضية عادلة، بل يجب أن يكون المدافع عنها ثوريا وشرسا في إقرار الحق.

عالم اليوم ساحة حرب كبرى، والإعلام أحد أهم أسلحتها. من يمتلك الإعلام يصنع المحتوى، ويرسم الهندسة المجالية للسياسات العامة. من يصنع المحتوى يستعبد البشر…الأمر هنا إعادة تدوير جدلية المركز والهامش، مركز مُهيمِن، وهامش مُهيمَن عليه. في التاريخ المنتصر هو دوما صانع الحكاية كما قال محمود دوريش: من يمتلك الحكاية يمتلك أرض الحكاية…حروب الحكايات، حروب السرديات، حروب الإعلام…عناوين كبرى تصلح لأن تختزل قضايا القرن الواحد والعشرين…

أحداث غزة صنعت واقعا إعلاميا جديدا، حرَّرت المتلقي من هيمنة السردية الواحدة، وعَرَّت عن حقيقة إعلام التضليل وصانعي القرار الدولي ومهندسي اللعبة الامبريالية. مضى الزمن سريعا، وظل الغرب في مكانه، يسترفد من تراث الاستشراق الكلاسيكي ويعيد الاستيهامات الثقافية والمقايسات المعيبة…تَبدَّل الشرق عما كان، ولم يعد يقبل أن ينظر له دوما من شُرفة التخييل، ولم يعد يقبل أن يكون الغرب أستاذه في الأخلاق ومرجعا لقياس تقدمه وتخلفه…عالم اليوم يسير في رِكاب الغرب، والغرب يسير بلا اتجاه هكذا قال شيخ الفلاسفة إدغار موران. في منطقتنا اليوم، في محور جاكارتا-طنجة، الإعلام سطحي للغاية، ومحكوم كما قال المهدي المنجرة بالتبعية والضغوط الخارجية…الإعلام بالنهاية تمرين اختباري يقيس تحقق ثلاث كفايات: كفاية الديموقراطية، سيادة الدولة، استقلالية التمويل…

في المُجمل، يقترح الكتاب بناء مقاربة جديدة لتشكيل علاقة الخير والشر، الصورة بالواقع، وفهم ما يمكن أن نُسميه ب»الأسى الكبير» الذي يحيط ببلازما الوجود قرب. وبحق، عليَّ أن أُقِرَّ كقارئ بأن الكتاب ينهض بطرح جديد وواعد وغني يحمل في مضمونه دعوة إلى إعادة التفكير في موقع الإعلام ضمن النظام العام للأشياء بالتحديد الأنثربولوجي…ويشحذ إمكانات المواجهة في غياب البدائل الواضحة.