بُعَيد الاستقلال بسنوات قليلة، وفي خضم تشكل لحظة الانعراج الكبير الذي عاشته البلاد بعد الإطاحة بحكومة عبد الله إبراهيم. نحن بالضبط في سنة 1960. وقتها، كانت لا تزال أحلام الوطنيين المغاربة تُمني النفس ببناء مغرب كريم يضمن الارتقاء الاجتماعي لجميع أبنائه وبناته. لحظتئذ، كتب المؤرخ شارل أندري جوليان في لحظة اعتراف أشبه ب”الكتارسيس”، بعد أن استقال من عِمادة كلية الآداب بالرباط رسالة إلى الملك الراحل محمد بن يوسف يُشرح فيها وضع التعليم في مغرب الاستقلال.

قبل أن نتقاسم مع القارئ مضمون الرسالة، يتوجب قبلا الوقوف عند دلالتها التاريخية ومضمونها السياسي. من حيث القيمة التاريخية، الرسالة في ماهيتها شهادة تاريخية نفيسة، لأنها تتيح لنا معاينة نسق قيد التشكل. وثانيا، تحمل الرسالة مضامين سياسية حول طبيعة الاختيارات التربوية التي راهن عليها مغرب الاستقلال. والحق، تستوجب الرسالة ضرورة مُرافقتها بثلاثة اشتراطات أساسية:

أولها، المُرسِل. شارل أندري جوليان. يساري امتهن الصحافة لسنوات، وانشغل بتاريخ المغرب وتاريخ إفريقيا الشمالية، ونحت اسمه بعمق في أوراش البحث التاريخي في المغرب من خلال كتاب مرجعي لا يزال يُحال عليه باستمرار، وضع له عنوان ” تاريخ إفريقيا الشمالية”، وكان قد صدر سنة 1931. كما يقترن اسم شارل أندري جوليان برئاسة تحرير المجلة التاريخية Revue historique الشهيرة، وتخصصه في قضايا وشؤون العالم الثالث. ويزيد من تعزيز موقع الشهادة مسافة القرب من دوائر القرار السياسي، إذ سبق لشارل أندري جوليان أن أدار كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط في مهمة عميد للكلية لمدة ناهزت الأربع سنوات (1957-1960). وثانيها، بالمُرسَل إليه، وهو الملك محمد بن يوسف، والأصح ولي عهده مولاي الحسن. وثالثها، باستحضار السياق السياسي العام الذي كانت تعيشه البلاد. لحظتها، كان التجاذب السياسي بين فرقاء النسق السياسي، العنوان الكبير لمغرب ما بعد الحماية.

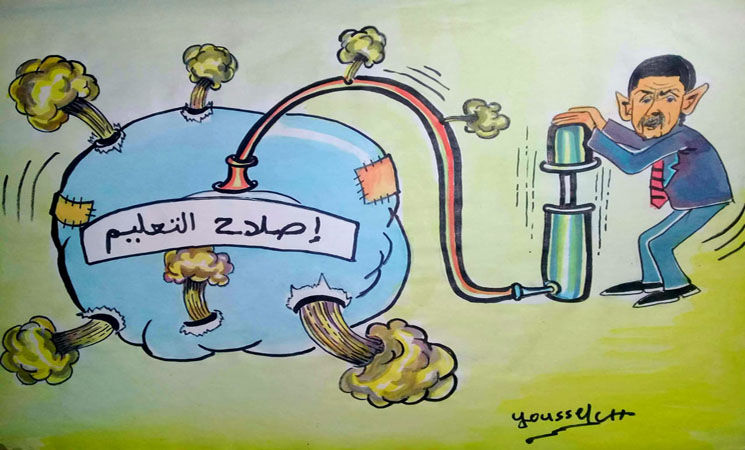

من حيث المضمون: تُنبه الرسالة بجرأة مكشوفة إلى العطب الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية في المغرب، ويثير الانتباه إلى سوء التقديرات السياسية التي تعطي الشرعية لأصحاب التدبير الارتجالي حرية اتخاذ القرارات. نقتبس هذا المقطع: “إذا كان هناك من مجال يعتبر الارتجال فيه خطيرا ومُدمرا للمستقبل، فهو مجال التعليم، لكن، لا يبدو أن أحدا يعي ذلك”. كما تشير الرسالة بوضوح إلى استشراء قيم الولاء والزبونية بين مدبري القطاع، وتستغرب من استبعاد الكفاءات والضمائر الوطنية و”محاربة العناصر المغربية الأكثر صلاحية وشعورا بالقلق إزاء مستقبل بلادها” على حد توصيف شارل أندري جوليان. وفي قراءة مسبقة لتطور الأوضاع، يُحذر جوليان من خطورة تبني سياسة التعريب التي ستمضي بالبلاد سريعا نحو التخلف الفكري والثقافي. في السياق ذاته، تحيل الرسالة على جانب من جوانب العطب. يتعلق الأمر، بإشكالية النخبة السياسية في مغرب الاستقلال. نخب عارية بلا أفق فكري وحس وطني، تعيش مفارقات وجودية وتعتاش من النفاق السياسي، فهي تُشيد بالمدرسة العمومية وبثقافتها العربية من جهة، ولا تتورع في وضع أبنائها أمام أبواب مدارس البعثات الفرنسية أملا في صعود أبنائها إلى قمة الهرم السياسي والاقتصادي. فضلا عن ذلك، تعاتب الرسالة غياب الإرادة السياسية الحقيقية في التعليم، لغموض الرؤية أو سِريتها. ومن المعلوم أن اللحظة التي تتحدث عنها الرسالة، كان قطاع التربية والتعليم يُدبر من طرف حزب الاستقلال عن طريق الوزير عبد الكريم بن جلون التويمي.

يشير جوليان في الرسالة ذاتها إلى خطر الارتجالية على مستقبل البلاد بالقول: ”

نص الرسالة: باريس، 1 نونبر 1960

“…لقد توقفت منذ 31 أكتوبر الماضي عن أن أكون بشكل رسمي عميد كلية الآداب بالرباط، ومن تم يمكنني الآن التحدث بحرية. لقد تمَّ استدعائي من قبل جلالة الملك للمساهمة في تعزيز العلاقات الثقافية بين الغرب والشرق، وقد بذلت قصارى جهدي في هذا الباب، فقد خلقت من الصفر كلية حازت سمعة قوية، وكانت قادرة على أن تصبح المركز الثقافي الأكثر أهمية في إفريقيا المسلمة، وكذا مركز جذب بالنسبة للأفارقة الفرنكفونيين. لقد كنت دائما من المؤيدين للتعريب، ولكن للتعريب من فوق، إذ إنني أخشى أن يجعل التعريب الذي يمارس في الوضع الحالي من المغرب، خلال بضع سنوات، بلدا متخلفا فكريا وثقافيا. وإذا لم يدرك المسؤولون ذلك، فنحن لن نقف على هذا الواقع المتسم بالمفارقة، والمتمثل في أن أي موظف، ناهيك عن كبار الشخصيات بل وحتى العلماء لن يبعث بأولاده إلى المدارس المغربية. إن الدعوة والإشادة بالثقافة المغربية قائمتان، لكن، أصحاب تلك الدعوة يتقاتلون أمام أبواب البعثة الفرنسية للحصول على مقاعد لأبنائهم في المدارس الفرنسية. ونتيجة ذلك سوف تظهر في السنوات القليلة المقبلة، إذ سيكون هناك في المغرب طبقتان اجتماعيتان: أصحاب الامتيازات الذين حصلوا على الثقافة الغربية التي تؤهلهم لاحتلال مناصب السلطة والقيادة في المجتمع، والطبقة الثانية المتمثلة في الأغلبية الساحقة المقيدة والمُستمرة في الدراسات العربية الضعيفة والسيئة التنظيم في ظل الظروف الراهنة، والتي ستسجنهم في الإطارات الهامشية والثانوية بالمجتمع. لقد كان بالإمكان، مع قليل من الصبر والتفكير المنهجي التوصل إلى نتيجة مغايرة تماما، الأمر الذي من شأنه أن يمكن كل الأطفال من حظوظ مستقبلية متكافئة.

لا يبدو أن وزارة التربية والتعليم تلبي الخدمات المتوقعة منها، ولا يمكننا القول بأن النظام والكفاءة ينتصران بها، فالعناصر المغربية الأكثر صلاحية وشعورا بالقلق إزاء مستقبل بلادها، تمت محاربتها داخل حزب الاستقلال. إن الملفات الهامة يجري تقاسمها في بعض الأحيان بين ثلاثة مصالح دون أن يسمح للسكرتارية العامة بلعب دورها الطبيعي في التنسيق بينها. ولا يبدو أن الوزير يرغب في لقاء الآخرين، إذ بصرف النظر عن زيارة المجاملة التي تمكنت من القيام بها بعد تعييني، لم تتح لي أي فرصة للتحدث معه. أما مدير التعليم العالي، الذي يدخل الكلية ضمن مسؤولياته، فلا يجيب عموما على الرسائل المرسلة إليه. الإجراءات الهامة جدا تقرر بشكل مرتجل، وحدث لي أن علمت بها عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية، دون أن تتم استشارتي ولا طلب رأيي بخصوصها. وهكذا، وفي منتصف شهر أكتوبر عام 1960، تقرر خلال بضع ساعات إنشاء شهادات التأهيل واللسيانس المغربية للغة الفرنسية، حتى قبل أن تتم بشكل قبلي دراسة المقررات، وقياس مدى تأثير ذلك على المبادرات. ولقد علمت بهذه القرارات من خلال قراءة نصوص مستنسخة وضعت على مكتب سكرتيرتي الخاصة. إنه من المستحيل إنجاز عمل فعال بتقنية متناقضة تماما لمنطق الإدارة الجيدة والرشيدة. وإذا كان هناك من مجال يعتبر الارتجال فيه خطيرا ومدمرا للمستقبل، فهو مجال التعليم، لكن لا يبدو أن أحدا يعي ذلك.

لقد دعاني جلالة الملك إلى الرباط لتعزيز الثقافة المغربية، لا لأكون شريكا متواطئا في خرابها، لذلك، انسحبت تاركا للآخرين مسؤوليات سياسية جامعية تبدو لي غير حكيمة، ولا حذرة، ومحكوم عليها بالفشل. وأكرر أن المغرب حر تماما في اختيار السياسة الثقافية التي تبدو له الأفضل والأمثل، لكن يجب أن يفوض تطبيقها للمغاربة. وهذا هو السبب في أنني طلبت من الوزير استبدالي بعميد مغربي. وهناك نقطة أخرى تبدو لي خطيرة على الرغم من أنها من نوع آخر، وتتمثل في الوضعية الممنوحة للموظفين الفرنسيين في عين المكان، كما أمكنني تقديرها انطلاقا من تجربتي الخاصة، فكون أن المغرب يستبدل الفرنسيين بالمواطنين المغاربة، فذلك أمر طبيعي جدا، ولكن ألا نظهر لهم الاحترام الذي يستحقونه، فهذا يبدو من الصعب قبوله. لمدة ثلاث سنوات، كرست معظم وقتي للمغرب دون تعويض، بخلاف التعويض الجزئي عن نفقاتي. فعلت ذلك عن طيب خاطر وبشكل تطوعي، لكن لم أوضع في عدة مناسبات أمام الأمر الواقع بعد وقوعه، في حين أنني كنت مسؤولا عن تسيير كلية، فإن ذلك مما لا يمكن أن يكون مقبولا من قبل رجل معتز بكرامته. أن تقوم بكل المهام الرسمية، وأن يتم إقصاؤك عن القرارات الرئيسية والمصيرية، هو موقف أخلاقي يستحيل أن يتحمله أي عميد في أية كلية.

عندما، على سبيل المثال، كان رئيس الجامعة ينظم مأدبة عشاء تكريما لزميله في جامعة باريس، الأستاذ ديبريه، ويدعو له مساعدي الخاص بن بشير دون أن يدعوني أنا، على الرغم من أنه يعلم بوجودي في مدينة الرباط، فإنه إذاك سيكون قد مارس تمييزا يؤسف له يجبرني على أن أتذكر أنه في ليلة سان كلود، كنت ضيف جلالة الملك في أول عشاء على شرف المغرب المستقل. وأنا أستطيع من خلال هذا الحدث أن أقيس التحولات والتغيرات التي حدثت بعد ذلك بخمس سنوات.

في الحفل العاطفي الذي ميز مغادرتي للمغرب، والذي حضره العديد من المغاربة والفرنسيين، استقبلني أحد الأساتذة، وهو موظف برئاسة الجامعة، وكذا نائب عميد الكلية. وزير التعليم لم يكن موجودا، ولا مدير التعليم العالي. إن المغاربة هم الذين عانوا من الإحراج أكثر من الآخرين. وإذا كنت قد تلقيت رسالة رقيقة جدا من طرف السيد رئيس الجامعة، فإن الوزير لم ير ضرورة في إظهار اعتراف المغرب لي بالجميل. لا من خلال مكاتبتي، أو حتى استقبالي. وبالعكس، من ذلك، فإن كلا من سفير فرنسا والمستشار في البعثة الثقافية اللذين لست تابعا لهما بأي شكل من الأشكال، واللذين كانا دائما يحترمان بدقة الاستقلال الذاتي للكلية، فقد خصصا لي في مناسبات متعددة أفضل استقبال. إنني سأمتنع عن الإبلاغ عن موقف وزير التربية الوطنية اتجاهي إذا لم يكن قد جر بعض العواقب التي سأكون ممتنا لو تفصلتم بلفت انتباه صاحب الجلالة إليها. منذ 10 مايو، وهو التاريخ الذي قدمت فيه استقالتي، كاتبت الوزير عدة مرات لأحيطه علما بالوضعية، فلم يجد سيادته أن من المناسب أن يخصني بأي مقابلة. وقبل عودتي إلى المغرب، أبلغته أنني سأكون في الرباط لآخر زيارة، ابتداء من تاريخ 13أكتوبر، وأنني أضع نفسي رهن إشارته. لقد كنت أنوي أن أرجوه أن يتقدم عني بطلب عقد لقاء مع صاحب الجلالة، فباعتباره موظف المملكة الشريفة، كان عليَّ أنا، باعتباري فرنسيا، أن أعطي المثال في احترام التسلسل الإداري الذي ينطبق على الجميع. إذ أن الاتصال مباشرة بالقصر دون توسط الوزير الذي يرأسني فيه اخلال بأبسط القواعد الإلزامية للإدارة. غير أن وزيري لم يكلف نفسه عناء استدعائي، فوجدتني للأسف الشديد في حال يستحيل عليَّ فيها أن أقدم لصاحب الجلالة تشكراتي على الثقة التي أولاني إياها دائما…”.

تفضلوا صديقي العزيز بقبول أجمل التحايا.

شال أندري جوليان، أستاذ في جامعة السوربون

المصدر: مركز تاريخ العلوم بباريس.

في المحصلة، نحن أمام نسق متشظٍّ، أفرز تعليما بمسارين مختلفين: مسار استعماري يُؤمن الارتقاء السريع نحو مراكز القرار ومعاهد النخبة، ومسار تقليدي ظل يجتر مضامين التعليم العتيق ويُعيد إنتاجها في قوالب جديدة.

لم تسمح دولة الاستقلال بإنتاج رؤى بديلة عن الذات، والإنسان، والمعرفة والمجتمع، وراهنت على الاستثمار في التناقض وجعله اختيارا مَرعيا. ففي تقريره السنوي الصادر عن المرصد العربي للعلوم الاجتماعية في المجلس العربي للعلوم الاجتماعية ضمن سلسلة تقارير العلوم الاجتماعية العربية الذي جاء بعنوان: “تقرير العلوم الإنسانية في العالم العربي في أوقات الصراع والتغيير “، لا نستغرب من حصيلة الاختيارات التربوية التي اعتمدت لحظة الاستقلالات الوطنية. فقد كان لاعتماد الخوصصة داخل هذه البلدان تأثير سلبي على التعليم، من خلال ربط التكوين بتلبية حاجيات سوق الشغل، وتهميش التخصصات التي وصفها التقرير “غير شعبية في سوق الشغل”. يتعلق الأمر، بما كان قد سماه جورج لوكاتش ب”الهيمنة الثقافية” على التعليم. ليست هيمنة قمعية، وإنما هي هيمنة ناعمة تعمل على إعادة تشكيل وعي الناس ليقبلوا بالوضع القائم دون رغبة في التغيير. النتيجة لكل هذه الاختيارات: احتراق مهني للعاملين في القطاع، واندحار فكري وأخلاقي مع ما يستتبع ذلك من ذيلية مضمونة ومحجوزة في مؤشرات التصنيف الدولي للتعليم.