(1)

أصبح التفكير في الثقافة أمراً ملحّا وضرورة وجودية ومجتمعية، بل يمكن عدّها حتمية تاريخية وحضارية نظرا للأدوار المهمة التي تقوم بها داخل نسق اجتماعيّ معيّن، فهي السبيل الأنجع لبناء مجتمع أكثر قدرة على الإجابة عن أسئلة الماضي وإشكالات الحاضر وانتظارات المستقبل، فالوعي بهذه الأمور يشرع الأفق على التعدّدية والاختلاف في الرؤى والتصورات؛ ويؤسس لمجتمع المعرفة. هذا الأخير لن يتحقق إلا بإشاعة الحرية والديمقراطية وترسيخ القيم الإنسانية المحفّزة على استعمال العقل كآلية تسعف المجتمع على استشراف المستقبل بعد الوعي بمفاصل ومتاهات التراث، والوقوف على ما يزخر به من تراكمات معرفية وإبداعية لفهم الحاضر المتحوّل والمتغيّر، خصوصاً في ظل العولمة أوّلاً، وثانيّاً في سياقات حضارية تشهد ارتكاسة حقيقية في كلّ مجالات الحياة. فكيف يمكن للثقافة أن تستعيد وظائفها وجدواها وقيمتها في مغرب التحوّلات الكبرى والأسئلة الكليمة؟ وما طبيعة الثقافة المأمولة أمام التغول العولماتي والطفرة المعلوماتية الرهيبة؟ وهل المثقف المغربي قادرٌ على مواكبة هذه الانعطافات لترسيخ ثقافة تسهم في الارتقاء بالمشروع الديمقراطي؟

(2)

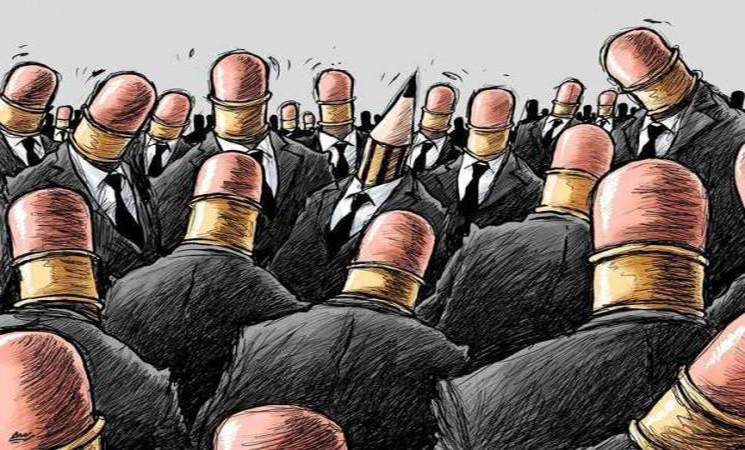

إن طرحنا لهذا السؤال لم يأت اعتباطا، وإنما ناتجٌ عمّا يطال المفهوم من تغيّرٍ؛ وما يعرفه المجتمع المغربي خاصة والعالمي عامة من تراجعات خطيرة تثير علامات استفهام وأمام الخراب المهيمن باسم القوة الغربية المتغطرسة، ذلك أن الثقافة تشكّل المضاد الحيوي لأمراض كل العصور التاريخية، فهي على الأقل تمثّل الملاذ للعقل لممارسة التفكير في الكائنات والوجود، وفيها يستطيع خرق السائد وتشييد ممكن التحديث والتجديد، كما أن الذات المثقفة تحقق وجودها وهويتها وأصالتها واستمراريتها عبْر الثقافة، باعتبارها الذاكرة والتاريخ، الهوية والكينونة، التلاقح المثمر بين الماضي والحاضر والمستقبل، ذلك أن الأمم التي تجعل الثقافة أولوية من أولوياتها، وانشغالا يوميّا تنجح في الحفاظ على كيانها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وترتقي معارج التقدّم والتطوّر، وتحوّل المجتمع إلى خلايا فاعلة ومنتجة، وأكثر إسهاما في الدورة الحضارية وفعالية في السوق التكنولوجية، من هنا يبدو أن المثقفين المغاربة في حاجة اليوم إلى الانخراط الفعلي والمسؤول في ممارسة ثقافية جديرة بالإسهام في بناء مجتمع ديمقراطي، عقلاني تنويري بعيدا عن الإيديولوجيات المستوردة ولكن قريبا من نبض الواقع وارتجاجاته؛ بالإنصات العميق والمتأنّي لأسئلة تنمو وتتجذّر داخل نسق مجتمعي يطرح على المثقف المغربي اعتماد رؤية جديدة تتخلص من السرديات الكبرى والطوباوية المريضة والاندماج في منظومة الثقافة الجديدة المتولّدة من رحم الإشكال الوجودي المتجلي في ثقافة قريبة من حاجيات الفرد وانتظاراته. إنها ثقافة المغرب المنفتح شكلاً والمنغلق حقيقة. وحجتنا على ذلك أن العقل المغربي مازال حبيس التقليد والجهل المركّب، والانغماس في التفاهات وسفاسف الأمور، مما عطّل مسيرة الوصول إلى حداثة حقيقية، تغيّر السلوك ونمط التفكير، وجعل المثقف في غيبوبة عن الفعل الثقافي ونزوحه إلى العزلة، لكونه لم يفهم هذه التحولات المجتمعية من حافّة، ومن حافّة أخرى ظل ملتصقاً بأوهام قديمة متجاوزة لم تعد ذات نفع ، بينما المجتمع المغربي يشهد تبدّلات في صمتٍ وبسرعة فائقة، دون نسيان ما أصاب الممارسة السياسية من أعطاب وشروخ، على أساس أن الثقافة بالمغرب مقترنة أشدّ الاقتران بما هو سياسي أكثر من ما هو ثقافي، إضافة إلى ما أصاب التعليم من أزمات كان تأثيرها أقوى على المجالين الثقافي والسياسي ، ويمكن القول إن من بين الأسباب الأخرى التي جعلت الممارسة الثقافية متخلّفة انتفاء مشروع مجتمعي للدولة. هذا الغياب للمثقف قوّض كلّ الرهانات المأمولة من الفعل الثقافة الرأسمال الرمزي الذي لم يتم استثماره بالشكل السليم بقدر ما سقط في فخّ الانتظارية القاتلة؛ فتمّ تكبيل إرادته وقتل روح المبادرة والسعي إلى تحريك عجلة الثقافة المعطوبة بفعل عوامل كثيرة عددنا بعضها، والآخر جليّ للفاعل الثقافي لا داعي لسرده مادام نزيف تلك العوامل مستمراً، ويزداد جرحه غورا وإيلاماً.

(3)

ولا تثريب من إضاءة هذه الأعطاب المزمنة التي تعاني منها الثقافة المغربية، وهو نوع من التشخيص المنطقي والمعقول من أجل التجاوز والتخطي لكلّ المعيقات الذاتية والموضوعية التي تحول دون أن يكون للممارسة الثقافية أثر ملموس على الإنسان والمجتمع، فمعرفة الداء تيسر إيجاد الدواء لكي يشفى جسد الثقافة من استشراء الأسقام والعِلل، وبالتالي فالثقافة المتحرّرة من الاتباع والمنتصرة للإبداع، وهنا لا ينبغي التخلّي عن هويتنا المغربية والعربية والإسلامية، بل يجب تطعيم الحاضر بالتراث المشرق الفعّال حتى نجترح مساراً يثور الثقافة ويطورها؛ ويسهم في الوعي بالإنسان المغربي واحتياجاته المعنوية وبالمجتمع بتحولاته، لأن الفعل الثقافي الذي لا يقوم على تلبية حاجات الفرد والمجتمع وانتظاراته فعل ميّت لا طائل منه، ولا يمكن أن يُحدث رجّة في الأنساق المهيمنة، لهذا نحتاج إلى فعل ثقافي محمّل بإشكالاته وقضاياها، ليس بالمفهوم الإيديولوجي المتطرّف، ولكن بالمفهوم المعقلن والموضوعي حتى تحقق الثقافة مشروعها المتجلي في بناء الشخصية المغربية الأصيلة والمنفتحة على مداها الحضاري والعصري.

(4)

فالثقافة المأمولة ينبغي أن تكون منبثقة من نسغ السؤال الثقافي وما يتطلبه واقع التحولات من أجوبة؛ ومن عصر تكنولوجيّ حيث الرقمي والذكاء الاصطناعي وما يستتبع ذلك من تغيّر على علاقة الإنسان بذاته وبمحيطه المحلي والكوني، الأمر الذي يفرض على المثقف ضرورة مسايرة هذا الواقع الجديد بمقاربات تتفاعل فيها كل العلوم والأنساق والتصورات لتشكيل رؤية جامعة مانعة حتى تكون له الاستطاعة للتعبير عن الانتظارات، ولن يتحقق هذا إلا باعتماد سياسة تعليمية تتحرّر من مقررات متآكلة تكرس التبعية والاجترار؛ وتشيع التنميط والاتكالية، وتهميش النقد البناء والفاعل، بغية تحقيق رأسمال رمزي يغلّب الإنتاجية على الاستهلاك، والعقلانية على التقليد، والإبداع الخلّاق على الاتباع البرّاق، دون إغفال مسؤولية الدولة التي تتحمل العبء الأكبر في هذا الوضع المأزوم وذلك بإعادة النظر في الثقافة كمورد معنوي وليس تجاري بالعناية به، وتشجيع الطاقات المنتجة والفعّالة، وخلق حركية ثقافية وطنية بعيدا عن البهرجة والفولكلورية العمياء، فما يجري من معارض جهوية لا تمت بصلة إلى الثقافة التي نريد، حيث النمطية والمشهدية الخادعة هي السارية المفعول في حياة هذه المعارض، والعمل على تكريس ثقافة العمق والأصالة، ثقافة تؤمن بالعقل لا العاطفة، ثقافة تقود الفرد والمجتمع إلى أن يكون أكثر دمقرطة وفاعلية. ثم لابد من فتح المجال لهيئات المجتمع المدني –رغم تحفظي على التسمية- والقنوات الإعلامية بالإسهام الجاد في تحريك المشهد الإعلامي الثقافي حتى يكون قاطرة للوصول إلى محطة مجتمع الديمقراطية.

(5)

إن نزيف الثقافة المغربية علّته في غياب الديمقراطية، فالإقصاء وهيمنة القبائل الثقافية والوصولية الثقافية، وتمركز الفعل الثقافي في محور جغرافي معيّن، من بين الأسباب الكامنة وراء النظرة القدحية التي تتعرض لها الممارسة الثقافية والفاعل الثقافي من لدن المجتمع، الذي مازال يعاني من الأمية بتجلياتها القرائية والكتابية والمعرفية والتقنية، إذ إن الدولة بمؤسساتها والمؤسسات الحزبية لا تولي الاهتمام بما هو ثقافي، بل إن الثقافة آخر ما يفكّر فيه . هذا الواقع موجود ومؤلم في الآن ذاته، لذا يظل جرح الثقافة قائما وغائرا مادام المثقف يضع مسافة بينه وبين الواقع، مستندا على وهم النخبوية والمؤتمن على القيم والحرية والهوية، وحارس المدينة والتنوير وغيرها، وهو ادّعاءٌ يفضح حقيقته المتقنعة بالدفاع عن المواضعات الاجتماعية والمبادئ السياسية والأفكار العظيمة.

إن أزمة الثقافة بالمغرب تعود إلى زمرة من العوامل الذاتية والموضوعية، وقد ذكرنا بعضها آنفاً المتجلية بصفة عامة في الفهم الخاطئ للثقافة والمثقف، أضف إلى ذلك أوهام المثقف التي تتجلى في الاعتقاد الخاطئ بكونه يمثّل زبدة المجتمع، والسقوط في فخ الإيديولوجية العمياء من خلال ترديد أفكار لم يعد لها أثر على المثقف والمجتمع، ثم الانغماس في التمثيل الهوياتي باعتباره سادنه وظله على الأرض وأخيرا الدفاع عن العقلانية على أساس أنها المنقذ من واقع يزداد تخلّفاً وانهياراً في القيم واندحارا أمام سلطة الرأسمالية الإمبريالية المتغولة بشكل لا يحتمل. هذه الأوهام تقود المثقف إلى الابتعاد عن الواقع والاقتراب من النرجسية المميتة والمقيتة، وتحوّله إلى عدم لا وجود له إلا في عقله ووجدانه، مادام يعيد تكرار المقولات المستوردة واجترارها ولوكها على المسامع في كل لحظة، غير عابئ بالضجر والعبث الذي ينتج نصوصه بلغة خارج السياق.

(6)

أعتقد، في ظلّ هذا الوضع، أن الثقافة بالمغرب وممارستها يكتنفها الكثير من الغموض والالتباس، كون المثقف المغربي منسلخ عن أسئلة العصر وإشكالاته والاقتراب من قضايا الشائكة بالقراءة المدركة والوعي بمجريات التحوّل التي تمس بنية المجتمع ومواضعاته، لذا يقف عاجزاً أمام سطوة تجاوزه وتخطيه فاتحاً المجال إلى الوسائط التكنولوجية لتعويضه أو إلغائه بطريقة صادمة لذاته ومهدّمة لصروح نرجسيته، ليجد نفسه منفيّاً في داخله وغريباً في وعن محيطه، وسجين أفكار وتصورات ورؤى لا تمت بصلة للواقع. وعليه فما أدعو إليه هو إعادة التفكير في الثقافة بالمغرب برؤية جديدة، بعيداً عن المؤسسات التقليدية التي باتت غير ذات جدوى بالعمل على تصفية المناخ الثقافي من الشوائب العالقة في الممارسة الثقافية، لأن مياها كثيرة جرت من تحت جسر الفعل الثقافي، تفرض اليوم تجديد المجتمع المغربي بأفكار ومفاهيم جديدة تساير المتغيّرات وتنخرط في معمعانها حتى يستعيد المثقف دوره المتجلي في ممارسة ثقافية منتجة وذات فاعلية تغيّر من طرق التفكير والتناول للإشكاليات والقضايا، والإسهام في دورة تنمية الرأسمال الرمزي بالإبداع وتقديم مقترحات فكرية كفيلة بزرع الحياة من جديد في سيرورة الفعل الثقافي والفاعل الثقافي.

(7)

هكذا فالمثقف المغربي مازال حبيس زمن ولى، وطروحاتٍ عفا عنها الزمان، بل غدت غير منطقية في سياقات جديدة سمتُها الأساس الانهيار الكلي للمنظومات الفكرية والسياسية التي لا تشكّل العلّة الأولى، وإنما هي من الدواعي التي سرّعت بتغيير مكانة المثقف الذي أصبح منبوذاً لا قيمة له، ومدعاة للسخرية والتهكم بفعل ممارساته التي تعبّر عن خلل ذاتي وموضوعي، سببه الانزلاقات في حروب ذاتية لا تسمن ولا تغني من جوع واقع الثقافة، بقدر ما أحدثت شروخاً في الجسد الثقافي الذي مازال ينزف وتتسع فجواته بين المثقفين، لهيمنة الدافع المصلحاتي عن الدافع الابتكاري والإبداعي وتقديم ما يسهم في تغيير المجتمع فكريّا. والأكثر من هذا أن الهاجس المحرّك لهذا المثقف لا علاقة له بتفعيل الممارسة الثقافية والدفع بها إلى الرقي والسمو بالروح والعقل، والوعي بالذات والعالم، الكينونة والوجود، والبحث عمّا ينقذ الواقع من ظواهر لاإنسانية حيث اللامعنى لسان حال واقع الثقافة بالمغرب.

وعندما أتوجه بالنقد إلى المثقف المغربي، فالغاية منه الكشف عن مكامن الخلل التي تعتوره والعمل على إصلاحها، وترميم أعطابها لتجاوز كل المعيقات التي تحول دون أن يواصل المثقف وظيفته المثلى المتمثلة في ابتداع الأفكار؛ وإنتاج المعنى المفقود، وذلك وفق قراءة عميقة تعيد الحياة للثقافة بالمغرب بروح جديدة.

(8)

وفي ضوء ما سبق فإن الثقافة بالمغرب أصيبت بالسكتة الثقافية، ولم يعد المثقف مهتماً بإنتاج الأفكار والتصورات، وفاعلا مؤثّرا في منظومة المجتمع ومحطّماً لمواضعاته، وابتعدت سهام نقده للنقد، بل هناك من المثقفين من اندمج مع طرح الدولة لمفهوم الثقافة، مكرّساً منظورها، ساهراً على ترسيخ ثقافة معينة، مما كان له تأثيرٌ على سيرورة الثقافة وصيرورتها، دون أن نغفل تلويث المناخ الثقافي بأشباه المثقفين الذين زادوا الطين بلّة؛ بالسعي إلى تشويه صورة المثقف مما أفضى إلى اهتزازها لدى المثقف نفسه والرأي العام، فغدت الساحة الثقافية مجالا لأمثال هؤلاء، لتعرف الممارسة الثقافية نوعا من الترهّل والتراجع والفتور والموت.