اُنْظُرْ! ها هو ذلك السارد يرتدي لسانا ساطعا ليُعَبِّر بمهارة فائقة عن كل ما تشتهيه!

قصص تعصر الطفولة ضرعا ضرعا بسارد واحد متعدد الأبعاد، رث، مُغْبَرّ، يحترق لهفة على كل “أبيض” لذيذ أو ممتع، طريد، غائم، محتال، ناقم، شتّام، حلّاف، رمادي، متأرجح، يلعب بين الله والشيطان. غير أنه، مع كل ذلك، طري وخفيف ومضيء، يتحرك بين الجُمل كالآلهة، يصنع لها سيقانا طويلة، ويغمسها في إبريق الحليب الساخن، أو في أكواب الشاي البائت، نكاية في أب غاشم يكتظ به حد الاختناق أو الذبح!

قصص تنطوي على غير قليل من المجازفة الشكلية، لأنها ترتبط ببعضها، لحما وعظاما، حكيا وصيغة، كأنها لا تتلقى “المتعة السردية” سوى لتمنحها للقارئ الذي يليق بمقامها وروحها وصفائها؛ ذلك القارئ الذي ينجرف إليها مداعبا ملاطفا، كأنه خرج منها أو خرجت منه، كأنه خازن تلك التفاصيل الصغيرة التي تقع من رأس صبي صعب المراس، كأنه ذلك الطفل نفسه الذي ينطلي عليه النمل غزيرا حين لا تنفعه قط محاولات الفكاك من القمل الهازئ بكل شيء.

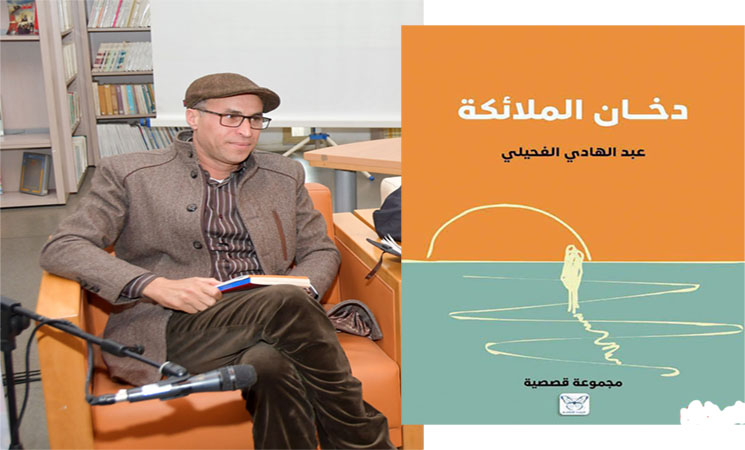

يستمتع سارد “دخان الملائكة” لعبد الهادي الفحيلي بسلطته السردية الشاملة. لا يتذكر، بل يحلم بوضوح تام. لا يقرأ ما يروي، بل يروي ما يشاهد، وما يتصايح في عقله، وما يميل في نفسه. سارد أبيقوري، يكتظ بالطواحين والمحاذير، وبالقصاص والحذق واللؤم، وبالبراءة وروائح الجنة. تحكم مطلق في مياه السرد، وفي محكي الكلام. سارد متكلم. لا يتكلم على غير هدى، لأنه يحتج ويُقَيِّم ويلاحظ ويسخر ويتهكم، بل ينتقل على نحو لا يضاهى بين الشخوص التي يؤطرها برؤية طفل متمكن من دواخلها، يحلل مزاجها وتكوينها السيكولوجي، ويعريها شهوة شهوة، وعطبا عطبا، ويغوص بها في مواقف يومية لها إيقاع خاص بالمحرومين الذين يصرون، في خضم العَرَق، على أن لحياتهم معنى.

قصص “دخان الملائكة” تقدم صورا لا تختلف كثيرا من حيث المادة الحكائية عن مجموعتي “شجرة الحكاية” و”التفاحة المقضومة”، ذلك أنها ترهن ذاتها بموضوعات الطفولة الشُّطّارية والأب القاسي والأم الحانية والحبيبة والنساء اللذيذات والمكتظات والشبقات. وهذا يتيح لنا أن نفهم أن الفحيلي يؤسس كتابته على الذات وتعقيداتها، كما تؤكد أنه كاتب لا يتبضع من الأسواق المجاورة، بل نستطيع القول إن كل نص مجرد إضاءة للمهمل في الزقاق الخلفي لسيرته الذاتية. وهذا ما يسمح بالقول، أيضا، إن الذاكرة هي فرصة النص الوحيدة، وأنها هي الزاد الذي يسمح للمادة الحكائية باكتساب بعض الوزن. غير أن المثير حقا أن الذاكرة، في هذه النصوص، ليست تطريسا بقدر ما هي تدوير يربطنا بالزمن الحقيقي للسرد. إننا، بمعنى من المعاني، أمام السينما التي يمكن أن نستدعي من خلالها فترات زمنية محددة بجميع ملابسها وديكوراتها وإكسسواراتها ولغاتها. وهو ما منح لهذه النصوص، رغم إمعانها في التخيّل، تمظهرا فنّيا واقعيا إلى حد ما، لأنها تومئ على نحو كاف إلى “زمنيتها” أو تاريخها.

اُنْظُرْ مرة أخرى! لا يمكنك أن تتجاهل أن اللغة التي يستعملها الفحيلي تتحرك طولا وعرضا في النصوص، كأنها في حالة خلق دائب ودائم. تخترق البنى وتدمرها، وتضاعف الدلالات، وتصنع نحوها الخاص، وتبتكر تراكيبها دون انفصال عن “قواعد اللغة” إلا في ما يتعلق بالتفاعل مع ما يُتداول في اللسان الدارج. هل يتعلق الأمر هنا بتفصيح الدارج، أم بتدريج الفصحى، أم بهما معا، أم بالغَزْل اللغوي على ألسنة “الجهات الأربع” للبلاد بمختلف لهجاتها؟

لنتأمل فقط الجمل التالية، وهي تمثل بوضوح الكلام الذي يرتع فيه السارد:

«قال القمل في شعري وفي ثيابي إنني لذيذ، وضحك. ثم قالوا لي إن رائحتي تثير الغثيان والماء موجود والصابون رخيص والحمد لله” (قصة: القمل).

«أنا لا أكذب يا أمي. مرارا سمعنا –وأنت ممن سمع- بّاهاشم يهدد سعادة القايد بأفعاه، فلماذا تقولين إنني أكذب؟ وحق من بعث محمدا لا أكذب؛ تسلقتْ ساق القايد إلى جسده ثم هوووووب، انقضت على عنقه وعصرته. جحظت عيناه يا أمي. لم يره أحد غيري وأنا لا أكذب…” (قصة: الأفعى).

«عندما طلقها حلف بأجداده أن رائحة البول لم تفارقها..أعتقتها من ذلك المرحاض. إخوتها يبولون، نعم. لكن الله غالب، حتى هي تبول. والبول في الطعام وفي الفراش.. البول في أنفاسها وصار في دمي. وحق جدودي الشرفاء هي مسكونة بالبول، حتى وجهها الأبيض ليس أبيض. تضع كثيرا من ذلك المسحوق بل قولوا تضع الجير. وجهها قصديرة صدئة!” (قصة: دار الفوّال).

«في الطريق تراقص الشيطان أمامي وقهقه وتشقلب من الضحك. قلت له أنا بريء، أنت من دفعني إلى ذلك يا ابن الحرام، جعلت أصابعي تمتد وتلتقطها!. ألعنه وأتحسس لحمي الذي سيأكل ما يأكل الطبل في رمضان…” (قصة: لم يسمعني الله).

«ربما لم يسمح لي الله. ربما غضب عليّ عندما رآني أشرب الماء نهارا وآكل مما ذوّقني ولد مّي هنية… ربما…” (قصة: سيرة بيضة).

هل يمكن، مع هذا الضرب من التركيب، أن نتجاهل قوة اللغة الدارجة؟ وهل بوسعنا أن ننكر أن هذا التركيب ينمو في تضاعيف كل النصوص ليبنيها؟

إننا نكاد نجزم بأن تركيب الجُمل هو العنصر الباني الأهم في هذه النصوص إذا استثنينا السارد الطفل؛ وهذا التركيب هو الذي يمنح القارئ إحساسا عميقا بتفردها، فلا يمكنه أمام قوته أن يشعر بعدم الاكتراث أو الاعتراض. وليس أمامه إلا الترحيب به، والانغماس في تقشير البيض المقشور المملح وتناوله على مهل. إنه إذا شئنا الدقة عملية إطلاق للكلام من منفاه الاضطراري، أو إعادة إحياء لما هو حيٌّ، وما ينبغي له الانفلات من طوق البلاغة التقليدية. هناك بلاغة أخرى لا مفر منها على لسان هذا السارد، كأننا أمام ضرب من المدفعية الذاتية أو من التحرر اللغوي لخوض الصراع مع الأب الإله الذي يعتبر أولاده عجينة بين يديه، بل مع المؤسسة كيفما كان نوعها (الدين، المدرسة). ففي اللغة التي ينجزها السارد استئصال سيكولوجي للقواعد حتى وهو “يخضع” لها بالإكراه الاجتماعي. إنه يحوّلها يما يضيفه إليها من نتوء وقلب وتصحيف ولحن وأخطاء، ويحاول إخضاعها لتصير مادة أولية على لسانه يشكلها على هواه، وبحسب ما يمنحها قوة تضاعف دلالاتها.

تخبرنا النصوص أيضا أن الطفل السارد لم يكن موضوع حدب ورعاية، وأنه لا يتحاشى إخبارنا بأي شيء يخطر على باله، بما فيها العلاقة بينه وبين أبيه (قصة: أراني أذبحه)، أو بينه وبين الله (قصة: الله)، أو بينه وبين الشيطان (قصة: لم يسمعني الله)، أو بينه وبين جسده (قصة: سيرة بيضة)، أو بينه وبين النساء (قصة: عويشة). يروي ما حدث بالضبط، كأن اللغة تلح عليه أن يفعل ذلك، ما دام ليس بوسعه الفرار. “يُزَبِّلُها” على جميع المستويات، بما في ذلك امتطاء التخيلات الخطرة (قصة: الله)، وبما في ذلك التبول على ابن الجيران في المرحاض العمومي.. إلخ.

لسان السارد الطفل في هذه المجموعة القصصية يركض في كل اتجاه، لينمي صورا وأفكارا وأفعالا بوسعها أن تحطم بقوة تخييلها مجالات العقل والبصر، كما تلغي الحدود بين الحقيقة والخيال، وقد تتحيز، شكلا ومضمونا، للغرائبية والأسطورية والسوريالية. وهذا التمرد على السائد هو ما يضعنا أمام استراتيجية كتابية قائمة على تكسير النموذج الأبوي.

إن نصوص “دخان الملائكة”، وفق ما نستنتجه، تدرك أنها تخلق تنويعا في طريقة السرد وبنائه، كما تدرك أنها تخلق أجواء لغوية يستدعيها الحدث القصصي، بل أكثر من ذلك إنه تدرك شكلها من خلال الانخراط في الكتابة بالطفل، لغة وتخييلا، بوصفها ميثاقا شكليا خاصا ينفتح بشكل واضح على الحُلم والتساؤل والتذكُّر واستدعاء السحري، وأيضا على العودة المستمرة إلى الطفولة والليل، بكلّ الرّمزياتِ التي ينطوي عليْها هذان العالَمَان. كما تنهض الكتابة هنا على تقنية التحويل التي يوجهها إلى سمات النص التكوينية، وإلى الشكل الذي ينهض عليه، على نحو يعمل على “تنسيل” الوقائع والأحداث.