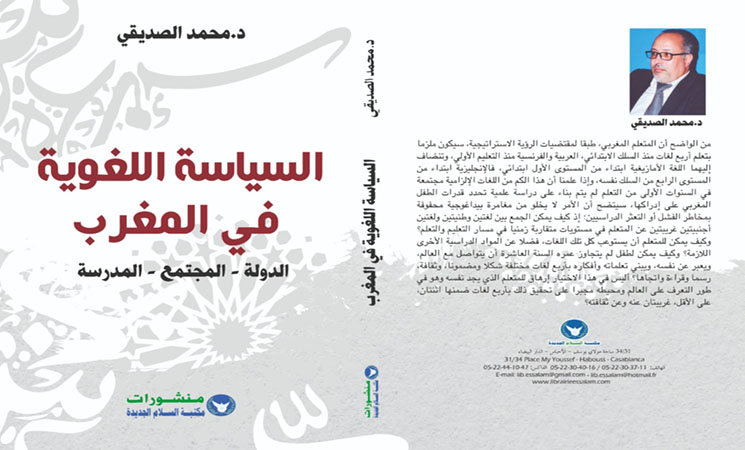

أصدر مؤخرا الباحث محمد الصديقي كتابا حول السياسة اللغوية في المغرب، وفيه يعالج مجموعة من الإشكالات التي تحيط بهذا المفهوم من خلال مقارباته المختلفة دولة ومجتمعا ..قراءة مركزة في كتاب لباحث لايزال يؤمن بمغامرة النشر في سوق قراءة يكاد يلفظ ويعدم «اكتشافا» اسمه الكتاب والكاتب …

أصدر مؤخرا الباحث محمد الصديقي كتابا حول السياسة اللغوية في المغرب، وفيه يعالج مجموعة من الإشكالات التي تحيط بهذا المفهوم من خلال مقارباته المختلفة دولة ومجتمعا ..قراءة مركزة في كتاب لباحث لايزال يؤمن بمغامرة النشر في سوق قراءة يكاد يلفظ ويعدم «اكتشافا» اسمه الكتاب والكاتب …

تندرج هذه الدراسة الواردة في الكتاب ضمن ما يُعرف بالبحث البيني أو البحث متعدد التخصصات (Interdisciplinary Research)، إذ تنفتح على عدد من الحقول المعرفية التي تتقاطع في ما بينها، أبرزها اللسانيات التطبيقية والاجتماعية، وتحليل الخطاب، والدراسات الثقافية، والسياسات البيداغوجية، فضلاً عن الدراسات القانونية المرتبطة بتدبير التنوع اللغوي، ويُعد هذا التقاطع دليلاً على تعقد الإشكالية المطروحة، كما يعكس الطابع المركب للسياسات اللغوية في السياقات المعاصرة، حيث تتشابك السلطة والمعرفة في تنظيم المشهد اللغوي لبلد ما.

وقد بدأ هذا المسار البحثي الحديث نسبياً، يراكم إسهامات نوعية في الحقول التي يلتقي فيها البعد السياسي بالبعد المعرفي، خصوصا عند تفكيك علاقات الهيمنة الثقافية من خلال تحليل السياسات اللغوية وخطاباتها.

وأما بالنسبة لجدة الموضوع وصعوبته، فتتمثل في كونه يتناول مجالاً ظل إلى وقت قريب هامشياً، لا يحظى بما يستحقه من اهتمام في النقاشات العمومية أو البرامج السياسية والتربوية، وظل بالتالي مقتصراً على دوائر معرفية نخبوية.

ويُدل على ذلك ضعف الحضور المؤسساتي للبحث في السياسات اللغوية والتخطيط اللغوي في الفضاء العربي، إذ لا توجد سوى مجلة علمية واحدة متخصصة في هذا المجال، تصدر عن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية في المملكة العربية السعودية،وهو ما يعكس الحاجة الملحة إلى تعميق النقاش حول هذه الإشكاليات، والانفتاح عليها ضمن منظور نقدي تعددي، يتجاوز التصورات الاختزالية أو الإيديولوجية الضيقة.

وفي هذا المنجز الذي عنونه الكاتب ب»السياسة اللغوية في المغرب: الدولة ـ المجتمع ـ المدرسة» يقف فيه عند مجموعة من المفاهيم التي تشكل جوهر السياسة اللغوية من الناحية المعرفية والنظريةـ وانتقل إلى البحث فيها ضمن مجال تدبير الحقل اللغوي بالمغرب، من خلال تقاطع مؤسسات: الدولة – المجتمع ـ المدرسة، دون أن يغفل الأدوار التي يلعبها كل من: الأفراد والسياسات العمومية في علاقاتها بما هو داخلي وما هو خارجي، وحتى بما هو تاريخي ثقافي[الإشارة لمقدمة المنجز ومقدمة ابن خلدون « الدول لا تتطور إلا بلغتها «…]

مفهوم السياسة اللغوية

يبين الكاتب خلال هذا المحور دور اللغة في خلق التوازن المجتمعي باعتبارها أداةَ تحقيق الاستمرار والاستقرار للأمة، وبناء على ما تتمتع به اللغة من قدرة على التأثير في سيرورات الأمم وحركتها عبر التاريخ؛ وجب ترشيد اللغة والسيطرة عليها من خلال سياسة تضمن الازدهار للأمة واللغة معا.وفي هذا يقر جون لويس كالفي «بأن السياسة اللغوية هي مجمل الخيارات الواعية المتخذة في مجال العلاقات بين اللغة والحياة الاجتماعية، وبالتحديد بين اللغة والحياة والوطن».[حرب اللغات والسياسة اللغوية 2008]

وعليه يرى الكاتب بأن كل تدخل بدون وعي في العلاقة الرابطة بين اللغة والممارسة الاجتماعية لا يعكس السياسة اللغوية المدبرة من طرف الدولة، لأن السياسة اللغوية مرتبطة بالتخطيط المبني على وعي قبلي بغاية تحقيق أهداف سياسية أو ثقافية أو اجتماعية محددة.

ونفهم من ذلك أن السياسة اللغوية تختلف بحسب ظروف والأسباب والأهداف العامة للدولة والمجتمع، ولذلك يمكن رصد مجموعة من السياسات اللغوية التي تتبناها الدول حسب اختلاف خلفياتها وأهدافها والشروط العامة المؤطرة لها ، والتي تظهر عموما في اللغات الرسمية أو لغات البلاد في تعددها وتعدديتها.

ويمكن اختزال السياسة اللغوية في نوعين:

السياسة الصريحة أو المباشرة: وهي التي تستجيب لبنود دستورية وتشريعات قانونية أقرتها؛ بحيث تصبح الوثيقة المكتوبة مرجعا يحتكم إليه عند كل إخلال من طرف جهة معينة داخل الدولة أو المجتمع أو الأفراد أو المؤسسات،وقد تكون أيضا نتيجة تصويت شعبي بالأغلبية حصل حوله توافق بين القوى السياسية داخل البلاد.

السياسة الضمنية أو غير المباشرة: وهي التي يفرضها واقع الحال؛ إذ بفعل التطور التاريخي والمجتمعي تفرض لغة ما نفسها في التواصل العام والثقافة والاقتصاد، فتفرض نفسها على كل مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات التعليم والتكوين، وبهذا يصبح أمر هذه اللغة محسوما واقعيا، ولا يحتاج إلى أي إقرار أو نص مكتوب، أو تعاقد موثق يؤكد ذلك.

وفي هذا السياق يعرض الكاتب لأنواع متعددة للسياسة اللغوية؛ أهمها: سياسة الارتقاء – سياسة الإقصاء – سياسة الترسيم (لغة المؤسسات)- سياسة الإحياء – سياسة الانغماس أو الإغماس ويسميها الفاسي الفهري بسياسة التبييء وهذه السياسة تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيشها الجماعات اللغوية لتكون لغة تتشارك من خلالها جماعات مختلفة اللغات….

التخطيط اللغوي: أدرج الدكتور محمد الصديقي مجموعة من التعاريف لهذا المصطلح إلا أنها كلها تلتقي في هدفين مركزيين يمثلان هذا المفهوم؛ وهما: الارتقاء باللغة وحل المشكلات التي تصادف اللغة داخل جماعة ما وتتعلق إما باللغة نفسها، أو بالناطقين بها…

العدالة اللغوية:تمكين الأقليات اللغوية من حقوقهم الطبيعية، وضمان عدالة لغوية تتمثل في كفل حقهم في الاعتماد على لغتهم، باعتبارها أداةً للتعبير والتواصل للحفاظ عليها وضمان استمرارها.

ومن هذا المنطلق يرى محمد الصديقي بأن السياسة اللغوية في السياق المغربي تشكل مجالاً خصباً لتفكيك علاقات القوة والمعرفة، خاصة في ضوء التعدد اللساني والهوية المركبة التي تميز المجتمع المغربي، وقد ارتبطت هذه السياسة، منذ الاستقلال، بمجموعة من التصورات المرتبكة وغير الحاسمة، التي عكست التوتر بين المرجعيات الثقافية والهوياتية، والخيارات الإدارية والتعليمية الرسمية.

ينتقد أيضا ما يسميه ب»تدبير الأزمة اللغوية بدل تجاوزها»، معتبراً أن الدولة المغربية لم تحسم في اختياراتها اللغوية، بل ظلت تراوح بين «شعار التعريب»، و»التكنوقراطية الفرنكوفونية»، دون إرساء رؤية استراتيجية واضحة تُعزز العدالة اللغوية وتدبَر التعدد بوصفه ثراءً لا عبئاً، وقد جاء على لسانه أن «السياسة اللغوية في المغرب محكومة بإرادة غير معلنة للهيمنة الرمزية، تتجلى في الإبقاء على ازدواجية غير متوازنة بين العربية والفرنسية» (يتفكرون؟؟؟، عدد 8، 2019، ص 32).

وفي هذا السياق، نلاحظ أن التدبير اللغوي عضوياً يرتبط بمفهوم العدالة اللغوية، التي يُعرفها الصديقي بأنها «الحق في الوصول العادل إلى الموارد الرمزية والمعرفية بلغات المجتمع الرسمية»، محذراً من تحوّل التعدد اللغوي إلى أداة لإعادة إنتاج التفاوتات الطبقية والثقافية، بدل أن يكون مدخلاً للإنصاف والدمقراطية.

الإقرار الدستوري والإقصاء الوظيفي..

تبرز ضمن التجربة المغربية في تدبير السياسة اللغوية، مفارقة بنيوية بين وفرة الإعلانات الدستورية والتشريعية، وغياب التنزيل الفعلي لها في المؤسسات والممارسات. فمنذ دستور 2011، الذي كرّس رسمية العربية والأمازيغية، وأوصى بإحداث مجلس وطني للغات والثقافة، ظل التفعيل التشريعي والإداري لهذه المقتضيات بطيئًا ومراوغًا وأحيانا منعدما، وقد انتقد محمد الصديقي في عدد من مداخلاته، خاصة في مقاله «سياسات لغوية أم إعادة إنتاج التفاوت؟» ما سماه بـ «الانقلاب اللغوي الناعم» الذي أعاد الاعتبار للفرنسية عبر آلية «التناوب اللغوي»، مما يعكس استمرار الهيمنة اللغوية في غلاف براغماتي جديد.

وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من المؤشرات الواقعية التي تكشف عن غياب إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ مضامين السياسة اللغوية كما هي منصوص عليها في الدستور:

استمرار الفرنسية كلغة إدارة فعلية في المؤسسات العمومية، على حساب اللغات الرسمية.

غياب تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية بشكل ملزم ومؤطر زمنيًا، مما حوّل رسميتها إلى اعتراف رمزي غير منتج.

تهميش جهود المجتمع المدني، مثل المنظمة المغربية لحماية اللغة العربية، التي بقي دورها محصورًا في التنبيه دون تأثير على القرار السياسي.

غياب العدالة اللغوية في التعليم الجامعي، حيث تستمر الفرنسية كلغة للعلوم، مما يعمق الفوارق الطبقية بين خريجي التعليم العمومي وخريجي المدارس الفرنكوفونية.

استمرار ضعف المحتوى الإعلامي بالأمازيغية، وغياب الدعم الكافي له، رغم بعض المبادرات الشكلية.

هيمنة اللغة الفرنسية والعامية الهجينة في الفضاء الرقمي والإشهاري، بما يفضح المسافة بين الخطاب السياسي والممارسة اليومية.

إن هذه الوضعية تجعل من السياسة اللغوية المغربية حالة نموذجية لـ»التدبير المؤجل»، حيث تُستخدم المفاهيم الكبرى مثل التعدد والتناوب والعدالة في خطاب الدولة، لكن دونما التزام فعلي بجعلها أدوات للتحول الديمقراطي والإنصاف الرمزي.

وعليه، يدعو إلى «انتقال معرفي حاسم في التفكير اللغوي»، يُؤسس لمقاربة تشريعية ومجتمعية متكاملة، لا تختزل اللغة في بعدها الهوياتي أو الأداتي، بل تجعل منها مكوناً للعدالة الاجتماعية، ويرى أن الطريق نحو ذلك يمر عبر:

تفعيل الطابع الرسمي للغات الوطنية في كل القطاعات.

تقليص الامتيازات الرمزية والمؤسساتية للغات الأجنبية.

دمقرطة القرار اللغوي وجعله شأناً عمومياً، لا نخبوياً.

إعادة النظر في تكوين النخب السياسية والتربوية في ضوء هذا التحول.

خلاصة

يتضح من خلال تحليل مسار السياسة اللغوية بالمغرب، كما رصده محمد الصديقي، أن الإشكال الجوهري لا يكمن في غياب النصوص القانونية أو الإعلانات الدستورية، بل في غياب الإرادة السياسية الفعلية لتفعيل مضامينها في مستوى السياسات العمومية والممارسات المؤسسية؛ لقد أقرّ الدستور رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، ودعت العديد من المؤسسات عبر وثائقها الرسمية، وعلى رأسها أكاديمية محمد السادس والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى ضرورة النهوض بالعدالة اللغوية، غير أن ما يُسجّل هو تأجيل ممنهج للتنزيل الفعلي لهذه التوصيات والبنود، بل والتفاف مقنّع عليها من خلال تعويم المفاهيم، وتمييع المبادئ.

ويبدو أن الوثائق التوجيهية، على أهميتها، تُستخدم كواجهة لتجميل الخطاب أكثر من كونها آليات ملزمة للتطبيق، فلا الأمازيغية تم إدماجها بوصفها لغة رسمية في الإدارة والإعلام والقضاء والتعليم، ولا العربية استعادت موقعها الرمزي في الجامعة والمجال التقني والعلمي، فيما تستمر الفرنسية كلغة سلطة وتفوق طبقي، رغم غيابها في النصوص الدستورية.

إنّ الاستمرار في هذا الوضع يكرّس التمييز اللغوي كوجه من أوجه التفاوت الاجتماعي، ويقوض أسس الديمقراطية الثقافية، ويحول دون بناء مواطنة لغوية متوازنة، لذلك، فإن تجاوز هذا المأزق لا يمر إلا عبر تجديد سياسي وإداري عميقين، يجعل من العدالة اللغوية أولوية لا مجرد شعار، ويستحضر الحاجة إلى تمكين المواطن المغربي من لغاته الوطنية دون وصاية، ولا اختزال لمصلحته في منطق السوق فقط.