ضرار نورالدين كائن متعدد : شاعر ، مترجم ، موسيقي وكاتب قصة للأطفال ، كما في جبته العديد من المشاركات في الكتب التوثيقية ، وانفتاحا على عوالم هذا الشاعر الذي يشتغل في الظل ،واقترابا منتجربته المتعددة و الخصبة ، كان لنا معه هذا :

pp من يكون نور الدين ضِرَار في خضم هذا الزمن الذي اختلطت فيه الأوراق وربح فيه التافهون الرهان؟

n n لك أن تعتبرَني كائناً أرضيّاً مِن كوكبٍ آخر خارج النظام الكوني المتحكم بقبضته اليوم في عالم الرتابة ومنظومة التفاهة.. أنا بطبعي رجلٌ مَشدودٌ في الغالب الأعم لعوالمي الخاصة بكل اطمئنان لعزلتي الباذخة، وفي نفس الوقت بكل استكانة مُهادِنَة لحياتي العامة على شاكلة حياة كل البسطاء الذين أصادفهم عادة فى زحمة الشوارع والساحات والمقاهي والأسواق.. وبحكم جنوح أحلامي بمخيال الشاعر الذي يسكنني زمنا، أبقى دوما عرضة لهذا الانفصام المتفاقم بين قدميّ العالقتين في مستنقع الأرض ورأسي العالقِ في أعالي السماء.. هي حالة قد لا أجد لها تفسيرا محددا غير شغبي المزمن بهوسي البالغ بعالم الكتب قراءةً وتأليفاً، مع إدماني المُحَبَّب على الأغاني والسفر والتجوال والسهر، لِرَتقِ تَمَزّقاتِ اليومي والحفاظ على توازني اللازم في هذا العالم المختل.. لذا أنا عادة ما أجدني بعيدا عن متابعة رداءات المجال، إذ لا أنشغل إلا بكينونتي الخاصة، وما تستدعيه من سياجات منيعة لتحصينها قدر الإمكان ضد الاختراق وثقافة الانبطاح المتنامية في مَنهَجَة مَدِّ التسفيه والتتفيه الذي اكتسح كل مرافق حياتنا الثقافية والسياسية والفنية والإعلامية..

هو انشغال بالاشتغال إذا صح التعبير، يمنحني على الأقل الحدَّ الأدنى من القدرة اللازمة على تجاهل فقاعات التفاهة، والانزواء بعيدا خارج الدوائر الرسمية التي تتعهدها بالأموال والإعلام والدعاية الرخيصة والكراسي الوثيرة، زاهدا فيها بندرة الصداقات التي يجمعني بها أكثر من أفق مشترك، وذلك من موقعي الظليل في خلوةَ مؤثثة بمباهج الشغف: قراءةً وكتابة وشعر وموسيقى، وكل مقام زاخر بضلالات الشغب: سفرا وسهرا وسمرا وتسكعا.. وأجد في هذا النمط من الحياة ما يرسخ في قرارتي القناعة بألا خوف على كل مبدع أصيل ومثقف حكيم من اختلاط الأوراق عليه في زمن التفاهة، لأنه بدوره يحتفظ حتما بأوراقه الخاصة، بما يستطيع من قوة التأثير المحدود كقطب فاعل على كل حال في تجاذب ثانئية المركز والهامش..

pp أنت كاتب منعدد: شاعر، مترجم وموسيقي.. بكل هذا التعدد أين تبني خيمتك وتستريح؟

n n بكل تأكيد، هي دوما خيمة الشعر المنصوبة على ضفافِ ينابيع الإبداع الصافية.. أستلهمُ أجواءَها وأتخيّلُ أفياءَها دائما مَرتَعاً حاضِناً لِكلِّ الشعريات الكائنة، وأفقاً رَحباً متاخماً لكل آفاقها الممكنة، من حيث هي الفضاء الفسيح بسعة كل الأمكنة المفتوحة على مسرات القصيد والترجمة والموسيقى والأسمار والسّفريّات موزَّعة بين شعرية الكتابة وشعريّة الحياة، بما هي أساس اشتراطات الكينونة كما تستدعيها الذات المبدعة ضمن مستلزمات الحياة والوجود..

لعل نشأة الشعر في التصوّر الكوني قد ارتبطت تاريخيا وحضاريا بحياة الغاب والمغارات والكهوف، لكن طفولة الشعر العربي اقترنت في ذاكرتنا الجمعية في شبه الجزيرة بمضارب الخيام ومواقد الليل بقلب محافل العرب ومواسمهم على امتداد الصحراء، لتشكل القصيدة في حدِّ ذاتها مبنى معماريّاً يقوم على نظام الشطرين والمصراع والبيت والعمود والوتد وغيرها من مقومات الخيمة نفسها.. من ثم ظل الشعر في كل أطواره التاريخية الخيمة الأولى التي كانت ولا تزال بصورتها الرمزية ترخي بظلالها الحانية على مشهدنا الشعري بكل ضروبه وألوانه..

هي خيمة الشعر التي على بابها تتيسر المطالع المتمنعة..

ومن مشارفها يطيب السفر في انعراجات الأزمنة المتداخلة..

وفي أفيائها يحلو السهر مع أخيلة الندامى والصداقات المزمنة..

خيمة الشعر التي في ظلها يملأني الشعور دوما بكل نص أكتبه أني ولدت شاعرا في كنفها..

ومع في كل قصيدة أقرأها أو أغنية أسمعها يلتم روحي في رحابها بكل الأرواح الجميلة التي تشبهني أو أشبهها.. حيث تصير النجوم عيونا منيرة والكلمات شرارات وامضة والأغاني التماعات ملهمة..

خيمة الشعر هي نفسها دائما تلك الواحة الجنائنية التي تشيع في صحراء العمر محبّة الحياة..

pp من أين أتيت الكتابة هذه اللعنة الجميلة؟ ومن أي باب دخلت محرابها؟

n n فعلا، الكتابة هي اللعنة الجميلة التي تطاردني منذ سنواتي المُغرِقَة في طفولتي البعيدة.. تلك المَلَكَة اليافعة التي كانت في بداياتها العفوية نعمة مفعمة بلغة المشاعر وتطلعات عهد الصبا وأحلام الشباب، قبل أن تصير لوثة مُعدِيَة أو لعنة موسومة بفداحة وعي شقي يعتبر الكتابة في كل واقع بئيس طوق نجاة وذريعة وجيهة للجدارة بالحياة.. ولعلّ الكتابة كما عرفتها في سني المبكرة لم تكن بالنسبة لي اختيارا في مرحلتها الأولى، بقدر ما كانت بشكل تلقائيّ أقرب إلى انطباعات عفوية بنوع من التماهي مع ما كنت أقرأه وأتشبع به من قصص الأبراشي والمنفلوطي وجبران والعريان..

كان ذلك بتوجيه من معلمي الأول وأنا لا أزال تلميذا في بدايات المرحلة الابتدائية. من ثم تفتّق حلمي البدئي في أن أكون كاتبا، وشرعتُ حينها في تخطيط خربشاتي الطفولية التي حرصت على تدوينها في دفاتري الملونة التي لا زلت أحتفظ ببعضها ضمن أرشيف مسوداتي القديمة.. من يومها وأنا أكتب، وإلى اليوم لا أزال أكتب.. ودائما سأظلّ «أكتب بجدية طفل يلعب» كم يقول لويس بورخيس، هذا الأعمى البصير الذي يرى الجنة مكتبة ربانية بحجم الكون ومطلق الحياة.

pp نشرت ديوانك الأول «تسكعات في خرائط التيه» في سن الأربعين بعد أن تسكعت لسنوات في عالم الكتابة؟ ترى ما الحكاية؟

n n هي حكاية مختلفة عن حكايات الكثيرين ممن جايلتهم من الكتاب والشعراء الذين نشروا دواوينهم الأولى في حداثة عهدهم بمجال الكتاب.. أنا بدأت تدريجيا بنشر أولى قصائدي في العشرينيات من عمري في بعض المنابر الأدبية أواسط الثمانينات منغمرا في تجربة محتشمة بكثير من التهيب، وذلك بنصي الأول «وكان على سفر» الفائز بمسابقة أنوال للشعراء الشباب، وكانت حينها من أشهر الصحف المغربية ذات التوجه اليساري الراديكالي.. شخصيا لم يكن لي أي انتماء حزبي علني أو سري رغم قناعاتي التقدمية الراسخة.. لكني بعدها مباشرة تواريتُ عن النشر قرابة العقد، إلى أن عاودت الظهور أواسط التسعينات مع بعض نسائم الانفراج السياسي الذي شهده المغرب إبان هذه الفترة بعد طول احتقان وجمر ورصاص، مما حفزني على معاودة خوض تجربة النشر الفعلي على أعمدة الملحق الثقافي للاتحاد الاشتراكي الذي كان يشكل حينها مع ملحق العلم أقوى المنابر الثقافية حضورا وشيوعا..

على العموم، كانت حصيلة النصوص التي نشرتها أضمومة «تسكعات في خرائط التيه» على مشارف الألفية، وبعد أكثر من عقد آخر ظهرت «توشيات لأهوال الحب والمطر»، وكلا الديوانين لقيت بهما نوعا من الارتياح في الأوساط الثقافية بما يكفيني لخوض غمار النشر بشكل متواصل مطرد أثمر لحد الآن العديد من العناوين إبداعا وتأليفا وترجمة..

pp إلى جانب رصيدك الشعري الراجح، هناك رصيدك الترجمي بعدد وافر من العناوين الموزعة بين الشعر والرواية والتصوف والموسيقى والتشكيل وأدب الأطفال.. كيف تقيم تجربتك في مجال الترجمة الأدبية والفكرية عامة، والترجمة الشعرية خاصة من موقعك كشاعر مترجم؟

هناك الكثير من الإشكالات التي تعترض المترجم عموما في هذا الباب. وتقييم التجربة هنا كما أفهمه ليس حتما تقييما للكفاءة في المجال كأمر متروك أساسا لأهل الاختصاص الأكاديمي، خاصة ممن تتلمذت على أيديهم من عيار الدكتور عبد الله الهاشمي الذي أشرف على بحثي الترجمي لبول ريكور حين كنت طالبا في سلك التبريز قبل عقدين، وحفزني بعدها على الانغمار في تعميق التجربة بالاشتغال على أعمال إبداعية ومصنفات فكرية، كانت أولى بواكيرها فوزي بصفقة ترجمة الكتاب الصوفي «أناشيد البقاء» للمفكر الفرنسي إدريس لاهور.

على كل حال، تبقى الترجمة علما بأسس وضوابط محددة، وفنا كخبرة مجالية ومعرفية مكتسبة. وما عدا ذلك في رأيي المتواضع، ليس من مقتضيات التجنيس تصنيفها بالضرورة سوى أن تكون جنسا عابرا لكل الأجناس، مادامت تتلبس بكل أنماط وأشكال التعبير الإنساني على اختلاف مجالاته وتعدد لغاته وألسنه. ومناط أمرها في كل ذلك تجسير الثقافات على تنائي المسافات وتباين الأزمنة وتباعد الجغرافيات، من ثم يكون المترجم أقربَ لرحّالة عبر المحيطات، أو عرّابَ سفنِ شَحنٍ حمّالة للحضارات، أو مهندسَ جسورٍ وأنفاقِ عبورٍ بين القارات والأرخبيلات,, وبناء عليه، يكتسي فعل الترجمة قيمته الاستكشافية أساساً في بعدها الإنساني الحضاري قبل قيمته المعرفية في المجال الفكري أو قيمته الإبداعية في المجال الأدبي..

صحيح أن النص الترجمي الموفق لا يكون آليّاً بصيغته الحرفية المطابقة للنص الأصلي، وذلك لما يلحقه من اعتبارات التكييف والتعديل أو إعادة البناء والتشكيل، تبعا لإكراهات تهجيره من بيئة ثقافية محددة لأخرى مستقبلة ومقتضيات تسفيره من منظومة لسانية معينة لأخرى مقابلة، بهدف استنباته في تربة جديدة ومناخات مغايرة.. هذا مع ما يمكن أن يحدق به خلال هذا المسار من انعطافات قد تفقده بعضا أو كلا من معالمه وملامحه الأصلية حسب كفاءة المترجم، خاصة في النص الشعري..

في هذا الإطار، يتحول الفعل الترجمي من خاصيته الوظيفية المباشرة القائمة على أمانة نقل المعلومة في حدها الحرفي إلى خاصيته الإبداعية القائمة على توظيف العناصر التعبيرية باستلهام الأجواء الجمالية للأثر الأصلي. ويتمّ هذا التحول على نحو يستلزم تجاوز التقابل المعجمي الآلي التقني أو التصادي الدلالي التقريري مما يجعل منه ولو بشكل نسبي محاولة إبداع لاحق على هامش إبداع سابق، ويجعل الترجمة الشعرية بالتالي وقفا على المترجم الشاعر، وإلا كانت على يد غيره فعل اغتصاب يفقد معه القصيدة روحها قبل أن يفقد عذريتها ونقاءها..

pp ما الذي منحتك الكتابة، ومنحتها بعد هذا العمر الطويل؟

n n لا منحة بيننا ما دامت هي نبض القلب ونداء الوجدان، وكأنها من هبات الغيب، على سبيل التأويل، بنكهة الحلم العالق بسقوف المجاز شرطا للوجود ونمطا للحياة.. بعبارة أخرى، ليس الواقع أكثر من معطى ضيق أحادي الأبعاد، في حين أن الكتابة عالمٌ واسع حافلٌ بتعدد الإمكانات وتنوع البدائل بما يجعل منها مبعثَ شعور بنوع من الترف الروحي، ويحولها بالتالي لحياةٍ مُوازيَة ومفارقة في نفس الآن لحياة واقع يضع المثقف عامة والكاتب خاصة في الهامش باعتباره كائنا غريباً في الموقع الخطأ لأنه يكتب لأمة لا تقرأ، كما سبق أن قلت في إحدى حواراتي السابقة..

إن الإغراق في عالم الكتابة بهذا المعنى عادة ما يتيح الابتعاد بمسافة أمنية عن عامة الناس وحياتهم الرتيبة، وهذا ما قد يفقد الكاتب نوعا من التآلف معهم لتوجس غالبيتهم من عزلته المريبة، لكنه على كل حال قد لا يفقد تحفّظهم إزّاءَه لِخلطِهم هالتَه المهيبة بصفته المشبوهة، وتلك إحدى الضرائب الفادحة لتعاطي الكتابة. لكني شخصيا لا أنفي كونها حدي الفاصل مع الاكتئاب وضغط الدم الناجم عن التذمر والضجر في جحيم الآخرين، إذ تمنحني بشكل دائم كل هذا البياض الفسيح للانهماك بجنوني الخاص كشكل من أشكال الاستقواء بالعدم الخلاق بديلا رمزيا عن أي وجود مبتذل تافه.

pp أنت هايكيست بامتياز منذ الثمانينات، وعضو مؤسس لنادي هايكو موروكو باعتبارك أمينه العام، لكنك لست يابانيا.. ما تعليقك؟

n n فعلا، يبقى تاريخ الهايكو مقترنا في مرحلة التأسيس بالمنشأ الياباني، وظل لما يزيد عن ثلاثة قرون حبيس الأرخبيل الأصفر الذي سرعان ما تفتّق عن قوّة شدت إليها الانتباه بخروجه من دمار أواسط الأربعينات بهالة هذا القزم العملاق الذي أبهر العالم بعمقه الحضاري ونبوغه الخارق في كل مناحي الحياة.. وكانت له أكثر من ماركة مسجلة، لعل الهايكو علامتها المميزة شعريا وثقافيا بحمولته الرمزية والروحية التي تعكس الطابع العريق لتاريخ اليابان.. واستطاع في السنوات الأخيرة أن يكتسح شعريات العالم بكل لغاتها وحساسياتها المتباينة..

وبوسعي أن أقول اليوم أن المتعاطين لهذا اللون التعبيري الوافد في الوطن العربي صار بعدد هائل.. وهي حالة على إيجابية اتساع رقعتها يصعب فيها تمييز النوعي وسط كل هذا التدفق الكمي بشكل يومي على صفحات الوسائط الإليكترونية، خاصة وأن أغلب ممارسيه مدفوعون للمجال بلا أدنى رصيد معرفي أو أدبي يذكر، لكن بوهم الشعراء الخبراء، حتى صاروا أكثر يابانية من اليابانيين أنفسهم، وصار الهايكو بهم شِعرَ من لا شعر له..

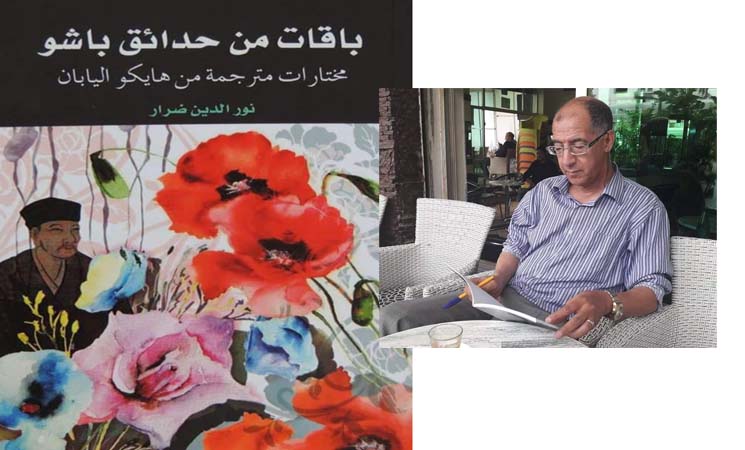

شخصيّاً، لستُ يابانيا ولا «جابوفونيا»، وكل ما ترجمت عن سلالة باشو في عملي الأنطولوجي «نفحات من هايكو اليابان: رحابة الخطو في ضيق المكان» أو في مختاراتي الموسومة «باقات من حدائق باشو» كان عن الفرنسية كلغة مباشرة وسيطة. لكن تجدر الإشارة أنه كان من حظي بمحض الصدفة اكتشاف فن الهايكو في الثمانينات مع رولان بارث وعبد الكبير الخطيبي على نحو مبتسر. هذا قبل أن يشدني لاحقاً لعوالمه المدهشة بشكل منتظم بحثا ومقروئية بداية الألفية مما أثمر مادة قدمتها للقارئ المغربي في ركن يومي صيف 2007 بيومية الاتحاد الاشتركي شملت أكثر من أربعين شاعرا يابانيا من القرن السابع عشر إلى بدايات القرن الواحد والعشرين.

كما كان لي عمل أنطولوجي آخر مشترك مع الشاعر مصطفى قلوشي خاص بالهايكو المغربي، وديوانان «ومضات من سماء أخرى» و»زخات من المطر الأخير».. في انتظار زخات أخرى واردة.. وطبعا على شكل إصدارات تعمّدتُ أن تكون بلا تصنيف أو تجنيس تحت يافطة «الهايكو» ما عدا مشروعية انتمائها للشعر الوجيز..

pp أين نلقي القبض شعريا على ضِرَار؟ هل في الهايكو، في الشعر الحر، في قصيدة النثر أم في القصيدة المغناة كما لحنتها وغنيتها؟

n n من كل ذلك، أفضل القصائد الحارقة التي أكتبها بنجيع القلب في الخط الأمامي من الجبهة نصرة للعدمية الخلاقة والعبث المنظم بدل القصائد المخملية المهادنة للوجود العدمي بفعل سلطة القهر المتفاقم في حياتنا اليومية.. إن الشاعر الحقيقي ميّالٌ بطبعه لشق عنان السماء استلهاما للعواصف والأنواء، بينما القارئ من عادته الركون للسفوح بانتظار مجاريها الراكضة في المزاريب والمنعرجات لتكون طوع كفّيه عند المصب في المنحدرات الواطئة..

والواقع أني أكتب الشعر وعيني على القصيدة، مع اعتبار أن الخلط بينهما كالخلط بين مصب النهر وأعماق البحر، وتماهي حَواشي الأفق بأطراف السّماء.. وأكثر من ذلك أنا كقارئ، لا أعقد التفاضل بين ضروب الشعر إلا على أساس المعيار الجمالي بخلفياته الفكرية والإنسانية العميقة، وإلا كان مجرد خاطرة منظومة أو فذلكة لغويّة جوفاء.. لذا عادة ما أقول لمن يسألني من الأصدقاء: كن شاعرا أولا، واكتب بالشكل الذي تشاء كيفما تشاء..