تمثل الكاتبة المغربية «فاتحة مرشيد» صوتًا فريدًا في الساحة الأدبية المغربية المعاصرة، بحكم تكوينها العلمي كطبيبة، وانخراطها في قضايا الجسد والهوية والكتابة بوصفها آلية للبوح، واستراتيجية نفسية لمواجهة الألم. منذ انطلاقتها الأولى في مجال الشعر، ثم انتقالها إلى الكتابة السردية، اختارت مرشيد الاشتغال على «الشق الشعوري للذات»، مستنطقة أعماق الإنسان من خلال تجاربه مع المرض، الفقد، الشيخوخة، والعزلة الوجودية، حيث اتسمت أعمالها بسبر أغوار الذات والتأمل في الذاكرة والهوية. كما عرفت بأسلوبها ، الذي يمزج بين الشعر والفلسفة، و كذلك الاستبطان العميق والتعبير عن الألم الوجودي في شكل سردي متشظٍ ومُجزأ.

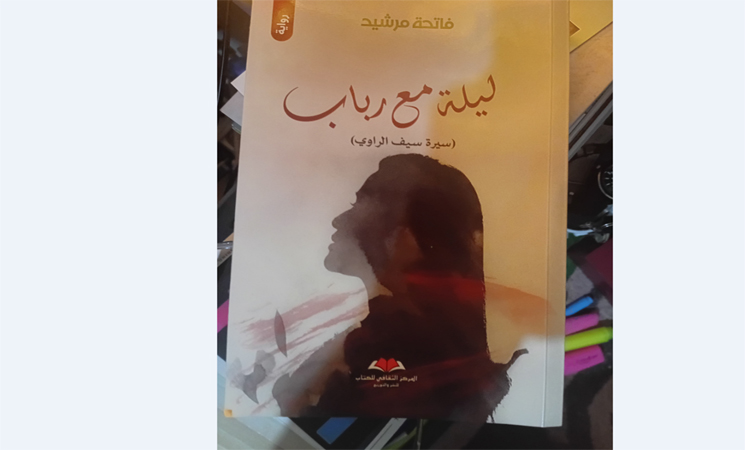

وفي سياق مشروعها الروائي هذا الذي يراكم روايات عديدة مثل : « لحظات لا غير»، «مخالب المتعة»، «انعتاق الرغبة»، «التوأم»،» نقطة الانحدار»، تأتي رواية ليلة مع رباب (سيرة سيف الراوي) ، كرواية ثامنة صادرة عن المركز الثقافي للكتاب، سنة 2025، حيث تمثل محطة متقدمة في مشوارها، فيه تتعمق في الكتابة الوجدانية كفعل علاجي وتعبير عن الانكسار، مما يضعها في موقع خاص بين كتاب السيرة الذاتية النفسية والسرد التجريبي المغربي المعاصر، ويجعلها تُجدد التزامها بجمالية الألم، وتكشف عن انشغالها العميق بوظيفة) الكتابة كعلاج وترميم نفسي (في ظل الانهيارات النفسية والصدمات العاطفية التي يعيشها الفرد في زمن التهالك الإنساني. فهي تجربة سردية غنية تحتفي بجراح الذات وتقاطعها مع أسئلة الكتابة والذاكرة والحب. فمن خلال شخصية «سيف الراوي»، ترسم الرواية مسارًا مؤلمًا للإنسان في علاقته بجراحه ومقاومته عبر اللغة. مما دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع الطابع الوجودي العميق الذي تُضفيه الرواية على فعل الكتابة، حيث تتجاوز حدود التعبير الفني لتصبح ملاذًا علاجيًا نفسيًا ووجوديًا للذات. كما أن الشخصية المحورية للرواية تُمثل نموذجًا للإنسان الذي يسكنه الألم ويجد في اللغة أداة للنجاة من الفراغ. وعليه، سنحاول مقاربة الرواية مقاربة تحليلية للوقوف عند مفهوم الكتابة لدى «سيف الراوي».

مضامين الرواية

العتبات النصية

قبل الغوص في مضامين العمل، سنقف على أهم العتبات النصية – التي تشكل العمل- بوصفها مفاتيح تأويلية لبنية الرواية. و نبدأ مع العنوان المركّب «ليلة مع رباب» الذي يتكون مت بنية ثلاثية:

[زمن] + [علاقة] + [اسم شخصي]

ليلة: تشير إلى وحدة زمنية قصيرة، ولكنها مكثفة ووجودية.

مع : حرف مصاحبة يدل على الحميمية، القرب، وربما الانكشاف.

رباب :اسم يحمل دلالة موسيقية (آلة الرباب بكسر الراء) ترتبط بالشجن والبوح.

أما العنوان الفرعي (سيرة سيف الراوي)، يُعلن بوضوح البنية السردية للعمل: نحن إزاء سيرة شخصية، ذات طابع تأملي ومفكّك، يتحدث فيها السارد عن نفسه، نحن أمام جنس السيرة الذاتية التخييليّة، حيث تتقاطع التجربة الذاتية بالشخصية المتخيلة.

ومن هذا وذاك يظهر أن العنوان يدخل القارئ في لعبة مرآوية بين الذات والآخر، بين الرجل والمرأة، بين الراوي وموضوعه، ليكتشف تدريجيًا أن «السيرة» ليست خطية ولا تقليدية، بل مشوشة، وداخلية. أما الغلاف فهو ينفتح على حضور أنثوي خافت ومحلّق، يتمثل في صورة ظلية لامرأة تنظر نحو الأعلى. هذه الصورة لا تقدم ملامح واضحة، بل تكتنفها ألوان باهتة تميل إلى الأحمر الخفيف والبني، في إحالة إلى عالم داخلي غامض، وذاكرة مليئة بالتوترات. كما أن الرمزية التشكيلية للغلاف توحي بتداخل الثنائيات : الغياب والحضور، الظل والنور، الذات والآخر، الماضي والحاضر، الصمت والكلام.

مضمون الرواية

تعتمد الرواية على سرد ذاتي تأملي متداخل مع تحليل نفسي. تتناول الرواية موضوعات الحب، الفقد، الغياب، الشيخوخة والكتابة بوصفها وسيلة للمقاومة النفسية. يمكن اعتبارها امتدادًا وتطويرًا لأدب الذاكرة والجرح النفسي، وتتقاطع مع النظريات الحديثة للعلاج بالكتابة (WRITING Therapy) التي تعتمد على التعبير الكتابي كوسيلة لمعالجة الألم النفسي واستعادة الذات. ترسم لنا مرشيد صورة بانورامية، سردية تتقاطع فيها المصائر والخيبات والآمال الموؤودة، من خلال سيرة عبد الحفيظ، بطل الرواية، الذي يُولد في لحظة موت، وسط ركام زلزال يطيح بسقف الطفولة والأمومة معًا، تاركًا إيّاه في مهبّ قسوة الحياة. يبدأ النص بطفولة موحشة بلا حنان، لتُشكّل هذه الخلفية القاسية تمهيدًا لمسار حياة سيحاول عبد الحفيظ جاهدًا أن يصنعه رغم كل شيء. يُظهر الفصل الأول مهارة سردية في توظيف الكارثة الطبيعية كرمز لانهيارات متتالية في حياة البطل. ثم تنفتح الرواية على مراحل دراسية ودينية تشكل بناء شخصيته، لينتقل إلى مدينة آسفي، حيث تبرز شخصية «مي هشومة»، التي تلعب دورًا محوريًا في الربط بينه وبين رباب، المرأة التي ستظل في قلبه كجرح وهاجس. علاقة عبد الحفيظ برباب تأخذ شكلاً مركبًا، بين الحب والعمل والتناقضات، لتصبح هذه العلاقة هي المحور العاطفي والنفسي في الرواية. لكن الكاتب لا يسقط في فخ العاطفية المجانية، بل يستخدمها كأداة للكشف عن المجتمع، الفساد، التملق، والتحولات السريعة التي تصيب الأفراد كما تصيب الدول. ثم صعود عبد الحفيظ في سُلَّم المحاماة، ثم سقوطه (دخوله للسجن) ، يعكس كيف أن الدنيا لا تدوم على حال، و بعدها تحوّله إلى سيف الراوي(بفضل صديقته منار) بعد تلطيخ أوراقه، فهو انتقال رمزي، بين الذات الحقيقية والذات القسرية التي فرضها عليه القدر والفساد. هذا التحول من عبد الحفيظ إلى «سيف الراوي»، هو ما سنقف عنده في الجانب التحليلي.

الكتابة كفعل علاجي و وجودي

تتجلى الكتابة لدى «سيف الراوي» في أبهى صورها كفعلٍ وجوديّ يتجاوز حدود البوح العابر نحو إعادة تشكيل الذات عبر اللغة، حيث تتحول إلى أداة لترميم الكينونة واحتواء الندوب اللامرئية التي تُخلّفها الحياة. فالبطل «سيف الراوي»، الذي يتقاطع فيه الذاتي بالتخييلي، لا يكتب لأنه يمتلك ما يقوله، بل لأنه لم يعد يحتمل الصمت. منذ الصفحات الأولى، يُعلن بصريح العبارة: «أحتاج إلى حكاية لأعيش. ولم يبقَ لدي سوى حكايتي الخاصة» (ص 9)، هذا التصريح التأسيسي، منذ الصفحة التاسعة، يُعلن تلاشي الفعل المادي للعيش أمام ضياع المعنى. إن الحاجة إلى الحكاية هنا لا تعني فقط التشبث بالذكريات، بل إنتاج واقع بديل يتوسط بين الموت والفراغ. سيف الراوي لا يعيش في الزمن الخارجي، بل في الزمن الذي تصوغه الحكاية داخله، وكأن الكينونة لم تعد ممكنة خارج التخييل. إنها لحظة تأسيس لـ»كوجيتو جديد: «أنا أكتب، إذن أنا موجود» فيكشف بذلك عن تموضع الكتابة في صلب معادلة الوجود، بوصفها الوسيلة الأخيرة لإثبات الذات ومقاومة التلاشي. إننا إزاء شخصية تستنجد بالحكي لتفادي السقوط في العدم، حيث لا تصبح الحكاية وسيلة للتعبير عن التجربة، بل شرطًا للاستمرار في الحياة. و في هذا السياق، يُعيد سيف الراوي رسم علاقته بالعالم من خلال نصه، إذ تتحول الكتابة إلى سلاح رمزي يحميه من الخذلان والانكسار، حيث يصرّح قائلًا: «أليست الكتابة سيفًا لمن يُتقن استعمالها؟»(ص 185)، هي استعارة حربية، لكنها ليست موجهة للخارج، بل للداخل. من يُتقن «الاستعمال»، لا يعني فقط إجادة اللغة، بل القدرة على تحويل الحبر إلى درع نفسي، إلى ما يُبقي الإنسان واقفًا حين تتهاوى المعاني. إنه سؤال وجودي عن من يمتلك الحق في النجاة من الانكسار؟، والجواب ضمني: من يكتب .وكأن اللغة هنا درعٌ خفيٌّ في وجه القسوة، أداة للمقاومة، وترميم الذات في مواجهة الذاكرة المثقلة بالخسارات.

يصف الراوي لحظة البدء: «هكذا انبثقت الرواية كمحاولة ترميم شيء تكسّر، فخرجت الكلمات من أقصى الغياب لترقص كديك مذبوح على البياض»(ص 186). هذا القول يلتقي مع مفاهيم «بول ريكور» عن السرد بوصفه وسيلة «إعادة تأويل الذات المجروحة»، حيث تكتب الرواية كعلاج رمزي. أما قوله أن الكلمات خرجت من «أقصى الغياب»، فإنه ينقل الكتابة من «الذاكرة إلى الندبة»، من «اللغة إلى الألم الخام». أما تشبيهها بـ»ديك مذبوح»، فليس للزينة البلاغية، بل لتأكيد أن «الكتابة ليست متعة، بل نزيفٌ له إيقاع». ولأن الخارج لم يعد يحتمل، فقد لجأ سيف إلى الداخل، إلى النص، ليجد فيه مأوى وجوديًا يعوض غياب الوطن والحبيب والحياة التي كانت حيث يقول : «وجدت لي وطنًا في النص يحتويني».(ص193 )هذا الاقتباس يؤسس لفكرة التخييل بوصفه إيواءً للذات. حيث أن النص لم يعد وسيطًا بين الكاتب والعالم، بل غدا العالم ذاته، الفضاء الوحيد الذي يتّسع له، ويستطيع أن يقيم فيه دون خوف أو ارتباك. هذا التحول من الواقعي إلى الرمزي، من الخارجي إلى النصي، هو ما يجعل الكتابة عند سيف ملاذا يأويه.. وما يضفي على هذه التجربة طابعًا نادرًا هو أن الكتابة لم تعد فقط درعًا دفاعيًا، بل لحظة نشوة ومصدر أمل، كما يعبّر الراوي قائلًا: «فعل الكتابة متعة عارمة تبدد الانتظار إلى حين، تحرك الزمن الراكض وتصب في خلايا الدماغ إكسير الأمل الذي يطوي كآبة المكان».(ص 193) تصبح الكتابة هنا طقسًا شعائريًا، تُحرّك ركود الوجود، وتضخ في الروح معنى جديدًا، في عالمٍ فقدَ القدرة على الإنصات. وقد لا يكون هذا الأثر النفسي للكتابة مكتفيًا بذاته، بل يؤكّده الآخر داخل النص أيضًا، كما في رسالة «منار» إلى سيف حين تكتب له: «تمسك بالكتابة، إنها خلاصك الوحيد» (ص 208) هكذا تتحول القناعة الذاتية إلى إيمان مشترك، وتصبح الكتابة جماعية التأثير والفعل، حيث تُرى بوصفها آخر خيط يُبقي الإنسان على قيد النجاة. إن الخلاص هنا ليس دينياً ولا عاطفياً، بل خلاص لغوي، سردي، حميمي. التمسك بالقلم هو تمسك بالحياة، لا المجازية، بل الحقيقية… ويتوّج النص هذا المسار الطويل باعتراف حارق: «لولا الكتابة التي أملأ بها ساعات الليالي اللامتناهية، لكنت قد جُننت».(ص 211) هنا نبلغ ذروة الرؤية النفسية للكتابة، حيث تصبح آخر قشة أمام الجنون. لم تعد تحمي فقط من الحزن أو الغياب، بل من الانهيار العصبي المحض. وهذا يضع الكتابة داخل حقل العلاج الوجودي .

خاتمة

إن تجربة الكتابة في «ليلة مع رباب» ليست فقط موضوعًا سرديًا، بل هيكلٌ بنيويٌ روحيٌ يشكّل عصب الرواية، ومحور تتحرك حوله كل الانفعالات والاعترافات والهشاشات. لم تكتب فاتحة مرشيد رواية تقليدية عن الألم، بل كتبت الألم نفسه في شكل روائي، وجعلت من الكتابة أداة نجاة، وجعلت من الذات الراوية كيانًا يتخلق من لغته.