بتُّ مؤمنا بأن حدود الكتابة قد تكسّرتْ، وبأن جغرافيا الكلمات ما باتت محدّدا للمعنى، ولا المعاني غَـدتْ لاعبة نفس التأويل، أو حمّالة لأخرى غيرها… بتّ متأكدا أن للكاتب أدوارا لا يُمكن تجاهلها، بل لن يكون ممكنا التغافلُ عنها، وذلك في ارتباطٍ وثيقٍ بالمحيط الاجتماعي، وبما يُعتمَلُ في المحيط السياسي أيضا.

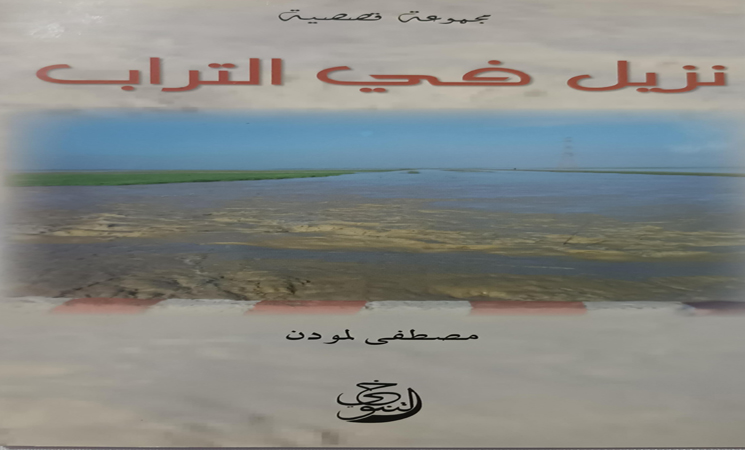

مناسبة القول هنا، هي محاولتي في إيجاد مَداخلَ للتواصل مع المَـتْـنِ القصصي “نزيلٌ في التراب” لصديقي الأستاذ مصطفى لمودن. فغالبا ما يبدأُ المتلقي ـ أيُّ متلق كان!ـ تفاعله مع أي نص، بنوع من الغَبَشِ أو الضبابية، وحتى الغموض، مادام أن الإدراك تَلْزَمُهُ مَعاول للحفر وللتّقصي، تساعد في ٱستجلاء المعاني واستدراجها. وهكذا كان، حيث ٱنطلقتُ في البحث عن كل ذلك مِنْ خلال عَتَبَتَي العنوان، ثم صورة الغلاف. والمجموعة صادرة عن “التنوخي للطباعة والنشر والتوزيع”، الطبعة الأولى 2011، في 72 صفحة..

المحاورة والاستكناه:

تَشمُلُ المجموعة ككل ثلاثة عشر نصا قصصيا قصيرا، واثنتي عشرة قصة قصيرة جدا، يأتي العنوان الأصلي فيها “نزيلٌ في التراب” عبارة عن جملة اسمية من مبتدأ محذوف، وشِبْهِ جملة مرتبطة بما سبق، ومن خَبَرِ صِفةً مُشبّهةً بالفعل، في دلالة على الثّبات والسّكون وعدم الحركيّة (عكس المضامين الداخلية) حيث إنّ للجملة العربية دِلالاتٍ مختلفةً، بين الثُّبوتِ والتجدّدِ، والقطْعِ والاحتمال، والخُصوص والعموم، والتَّمام والنّقْصِ. والجملة الفعلية منها تُفيد إجْمالاً التّجدّدَ والُحدوثَ، على أنّ شبهَ الجملة من الجارِّ والمجرور والإضافة والظّرْفِ، إنما هي لَواحِقُ لُغويّةٌ محمولة للفعل المحذوف ومتعلّقة به دائما، الشّيْءُ الذي لا نعثُرُ عليه هُنا، مادامَ العُنْوانُ جملة اسمية كما أوْرَدْتُ، وحتى لوِ ٱفترضنا تقديرا؛ فلن يكون بِوُسْعنا إلا ٱحتمال ضمير مُنفصل («هو»أو «أنا»).

أمّا عن لوْحةِ الغلاف التي هي صورةٌ فوتوغرافيّةٌ شمسية للْكاتب نفسه، عَنْوَنَها ب: “من فيضانات 2010 بمنطقة الغرب”، فما يراهُ المتلقي هو: وَحَلٌ طينيٌّ أو طينٌ موحِلٌ بأفُقٍ أزرقَ مضبّبٍ، ومِنْ جانِبيْهِ بعض العشب الغارق في مياهٍ بٱمتدادٍ أفقي، وبمدخل الصورة السّفلي طُوَارُ الإسفلتِ مَطليٌّ بلوني المنع، المستعمليْـن في قانون السيْر (الأبيض/الأحمر)، كما يظهر بأعلى الزّاوية اليُمنى للصورة عمود حديديٌّ للتيار الكهربائي.

الألوانُ هنا بين الباردةِ (وهي: الأزرق السماوي، والأخضر الباهتُ، ثم الأبيض) المحتّلة لقُرابَةِ 55% من فضاء الصورة، التي تدُلُّ على السكون والهدوء والحريّة، وبين السّاخنةِ (وهي: الأحمر والأصفر والرمليّ) التي تُغطي ما يُقارب 43% مما تبقّى من اللوحة، حيث التأشير على الحركية والإثارة والجذْب. مما يعني ـ تقنيا إنْ صحّ القول ـ أنَّ عنوان المجموعة القصصية يوافقُ إلى حدٍّ بعيد إيحاءات الصورة، بل أكاد أجزمُ أن اللوحة كعتبة تخْدُمُ العنوان الكبير كمَدْخلٍ إلى فهْمِ المتن القصصي.

على أنّ هذه الألوان منْ حيثُ فِعـلِها الإسْتيتيقي/الجمالي في الصورة، فهي بيْن زُرقة فادحة مُغَـبّشةٍ مُنعكسة بفعل الوَحْلِ المُترامي، تصل مساحتها إلى النّصفِ تقريبا، وبيْن صُفرةٍ باهتة عجينيةٍ غالبة على ثُلُـثي الصورة، ثم بين خُضْرَةٍ يانعة مُنَعْـنَعَةٍ بالكادِ قد تصلُ إلى ٱحتلال 2% مما تبقى من فضاء اللوحة.

الغَلَبَـةُ بالتالي لِلَوْنِ التراب المُغْـرَقِ الغارق في مياهِ الأنهار والأمطار، وذاك ما يُسْتشَـفُّ من عنوان الصورة. إلا أنّ المنْـعَ المُسَطّرَ باللونين الأبيض والأحمر، جاء ليرسمَ حدودا أفقية أغْلَقتْ واجِهتيْن:

الأولى هي حاجِزٌ عنِ المتلقي، والثانية عنْ مزيدٍ من تدفق الوَحل. والمنْعُ بصيغةٍ أخرى هنا، ممزوجٌ في لونيْنِ:

ساخن وبارد، حادّيْن لكل تواصل أوِ ٱسْترسال فيه. فما أن يقع النّظر على ما يُبْسطُ في اللوحة، حتى ينْبريَ الحاجزُ، سدأ منيعا متحديّا أيّ دَفْقٍ

السؤال هنا: ـ هل تحقّقَ من كل هذا شيْءٌ في ما بُثّ بين دفّتي الأضمومة؟! أم أنّ هذه العَـتَبَةَ، إنما ألقيتْ لخدمة غرض آخر؟ نُبقي على الاستفهام مفتوحا إلى حين..

في المجموعة القصصية قاموسٌ ماتحٌ من “الهمّ اليوميّ” بشكل هائل ومكثّف، يظل لصيقا بشخوصٍ قلَّ أنْ تجدها ثابتة، لكنها ـ أي الشخصيات ـ لا تمشي حَدَّ غاياتِها القُصْوى في آرائها وأهدافها؛ فتراها في حالاتٍ عدّةٍ مستسلمَةً لإرادة مصطفى لمودن، الذي هو: الكاتب والّرواي والسارد في نفس الوقت، والمتحكّم في مصائرها، يحرّكها أنّى شاء وكيفما ٱرتأى، وهنا أسائل القاصّ: ـ أين ما تحدثتَ عنه في نصوصك من: ثورة الجياع؟ وٱنتفاضة الضياء على الظّلمَة؟ وصرخات الحناجر في زمن الذّل والمهانة؟ لا أخفيك صديقي أنني كنت أترصّدُ بين السطور ثورة عليك، على السارد الحاكي، حتى أنني تصوّرْتُ شخصياتٍ/ أبطالاً للنصوص، وقدْ هبّتْ ضدك/ضده، متمردة، خارقة الجدران والنوافذ، وجاعلة من نفسها حلقةً أخرى تدور حولها أحداث مغايرة، غير تلك التي صنّفتها/ صنّفها فيها أنت/ هو… الكاتب!

وقد أثارني في النصوص أيضا، اِعتمادُها منطق “الثّنائيّات” والمتناقضات، وهذا مؤشّرٌ على الحركية المستمرة، تزكّيها تشبيهاتٌ متنوعة، لصيقة بها، ولعلي بالسارد يَتقصَّدُ ذلك، لٱعتبار الأمر، شـأنا ذا ٱرتباط بواقعنا المفخّخ العنيد الزّاخر بالپّارَادوكس (Pradox)!

وأرى أنْ أسجل بٱرتياح، اِعتماد النصوص على البدايات الحالمة، والحاملة للَوْن الطبيعة: (اصفرار الأديم، شحوب الأفق، شرنقة الأحلام..) وهذا ما جعل اللغة مُسْترسَلَةً، ومُنسابةً غير مُملّةٍ، تدعو المتلقي إلى الاِنْصاتِ لهمْسِ الحروف وجَرْسِها البديع، مما يُضفي على السّرد نَكْهَتَي: التشويق والانتظارية.

وبخصوص هذه النقطة ـ أعني الانتظارية ـ والقابلة لكل تأويل؛ فإنّ أغلب النصوص ضمن المجموعة وخصوصا القصيرة جدا منها، تجذب إليها القارئ وتدفعُهُ إلى الاستزادة، وإلى طلب نهايةٍ يكون قد أدركها أو أخطأها، وهذا ما يفتح باب الاحتمالات ويُشرعها على مصراعيها.

أما عن العناوين الفرعية للنصوص، فهي دالّةُ البيان، غير ملغومة ولا مُلّغمة، تفصح في الغالب عن المضامين ولا تُحَوّرها؛ إذ تُفضي بمعانيها مباشرةً بعد التفاعل، إنْ لم أقلْ إنها المفاتيحُ الأولى لفهم المقاصدِ.

أخْلُصُ مِن كل ذلك إلى أنّ عتبتي: العنوان الكبير وغلاف المجموعة ناحيّان بٱتجاه الثّبات وعدم الحّراك، عكس مضامين المتن القصصي التي تَنْزَعُ بشكل لافتٍ صوب الارتجاج وتنتصر لِلْخضّ وللتّواتُر.

على سبيل الخَتْمِ:

التجربة القصصية لمصطفى لمودن في عمله “نزيلٌ في التراب” إذاً غايتُها الحَكِيُّ، وأداتها ملامسة الواقع العنيد بلغةٍ سلسة غير خشنة. هي تعرية للمستور، لكنْ بوقار وٱحتشام!