محاكمة «جثة» مناضل لا يموت

«إن جميع المواطنين يعرفون الحقوق الأساسية المقررة لفائدة الإنسان، لكن المشكلة ليست معرفة الحقوق أو الوعي بها، وإنما الاهتداء إلى الوسائل والأساليب الكفيلة بضمان ممارستها والمؤدية إلى تحقيقها في الواقع الملموس…المشكلة ليست معرفة القانون وإنما كيف يتأتى ضمان ممارستها، « ( من أوراق الصديقي، ص 295 – 298).

«إن جميع المواطنين يعرفون الحقوق الأساسية المقررة لفائدة الإنسان، لكن المشكلة ليست معرفة الحقوق أو الوعي بها، وإنما الاهتداء إلى الوسائل والأساليب الكفيلة بضمان ممارستها والمؤدية إلى تحقيقها في الواقع الملموس…المشكلة ليست معرفة القانون وإنما كيف يتأتى ضمان ممارستها، « ( من أوراق الصديقي، ص 295 – 298).

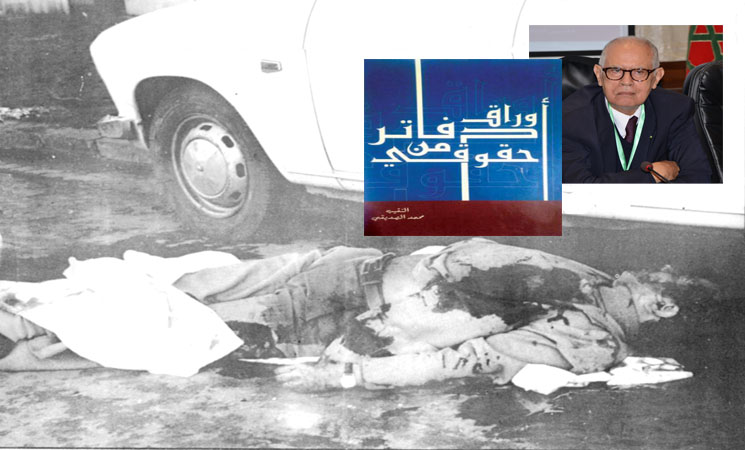

بدأ المحامي النقيب الصديقي في مرافعته، عبر آلية التدرج، من البسيط إلى المركب، أولا، بإخبار وإقرار للسيد الرئيس وأعضاء الهيئة، بأنه مكلف بمؤازرة المتهمين الذي أورد أسماهم السبعة (محمد كرم، وعبد العزيز بناني، وتوفيق الإدريسي، وسهيل إدريس، وعبد المومن إسماعيل، ومصطفى القرشاوي، والعربي الأيوبي)، وكذلك مؤازرة «الزميل المرحوم عمر بنجلون، وهو متابع بنفس التُّهم قبل أن يتعرض للاغتيال يوم 18 دجنبر 1975»؛ لينتقل لذكر صك اتهام موكليه المتمثل في «المشاركة في المس بأمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة مجرمين، ومحاولة الاعتداء على شخص سمو ولي العهد، وإلحاق أضرار بملك الغير، وعدم التبليغ» (ص114). وكلها تُهَمٌ ثقيلة، «تَنُوءُ بالعُصبة أُولي القوةِ»، وتشكل موضوع المرافعة ورهان الدفاع، وإن ذَكّر، والذكرى قد تنفع الهيئة، إن حسُنت النية، بأن هذه القضية قد جرت أطوارها سابقا، وأُقفل الملف. لكن لا حياة لمن تنادي، ولذلك احتاج المحامي إلى إيجاد (Invention) الحجج المناسبة لموضوع المرافعة، وحشد مختلف مواد الإقناع لذلك، والعمل على ترتيبها (Disposition) عبر سلم حجاجي متحرك، من الأدنى إلى الأعلى. وهكذا، بدأ المحامي، وبأسلوب واضح ومناسب لمقام التقاضي، وفضاء المحكمة «الموقرة»، بإقرار براءة موكليه مما نسب إليهم، جملة وتفصيلا، كما قضى بذلك القضاء العسكري بالقنيطرة(1973)، ووفق فصول القانون الجنائي الجاري به العمل وقتها. وتلك حُجة إضافية تعضد موقف المحامي، وتصب في مصلحة موكليه.

والمفارقة الفاقعة حجاجيا التي شدد عليها النقيب وأبرزها هو أن تبرئ المحكمة المتهمين ثم تستمر في حجزهم، وبشكل مذل وحاط بكرامتهم، أمر غير قانوني ولا إنساني. فعوض تسريحهم وإخلاء سبيلهم يتم اقتيادهم، كما «القطيع» في «شاحنات مغطاة «بقلوع»، ومحاطة بكوكبة من رجال الشرطة الراكبين على متن دراجات نارية» إلى جهات مجهولة، لا تعرف عنهم عائلاتهم ولا أحزابهم ولا دفاعهم نفسه ما يطمئنهم على المستوى العائلي والقضائي، على حد سواء. بهذا الأسلوب، وما يتميز به من إطناب مقصود (L’ampleur)، وتكثيف للوصف والنعت المطلوبين، والمبالغة المقصودة، مع مراعاة أدوات الربط، وتبسيط العبارة، وتهويل المشهد، لما للأسلوب في المرافعة من قدرة إضافية على التأثير وإحداث الإقناع على هيئة القضاء وتيقينها (Convaincre) وإبراز التهافت حاصل في القضية. والمفارقة الأخرى التي أمعن المحامي النقيب في فضحها والكشف عنها، ما تضمنته القضية من مغالطات وانزلاقات وبالتالي من تدليسات فاضحة ومدخولة بحشر مجموعة أخرى غريبة عن الملف لخلط الحابل بالنابل، وإيقاع الوهم، وإخفاء الانحراف، وبالتالي التشويش على القضية برمتها. حدث كل هذا، على ما يبدو، بكثير من الهدوء، والسلاسة وبُعد النظر، بالنسبة للنقيب الصديقي.

لكن في المقطع الثالث من المحاكمة، ستتخذ المرافعة منحى آخر، وسيتغير مجراها وستشتد حرارتها، وستبدأ المواجهة الكبرى بين منصة الهيئة، بخلفياتها من وراء هذه المحاكمة، وخرقها الواضح للقانون الجاري به العمل، وبين الدفاع بمرجعياته النضالية والسياسية والحزبية التي لا تروق للهيئة ولا تطمئن إلى حزبه، بما هو «حزب تخريبي وهدام»(ص117). صحيح، «المحامي الذي يرافع أمام محكمة ينبغي أن يُقنع القضاة الذين تتشكل منهم هذه المحكمة»(ص83 بيرلمان الإمبراطورية الخطابية) ولكن يحتاج أحيانا إلى قدرٍ محسوب من السخرية باعتبارها آلية بلاغية بامتياز، بالدعوة إلى الحوار الإيجابيلمن له نية صادقة في الحوار، أو السخرية من الُمدلّسين والُمغالطين والمغرورين والمتعجرفين والمتواطئين، ممن ينتصر للعدالة المقلوبة، والحق المدخول. إنها آلية دفاعية ضد الظلم أو القهر أو الإهانة… وهي التي تقلب الموقف المأسوي إلى موقف هزلي يثير الضحك أو البكاء المر. إن لجوء الصديقي إلى قدر من السخرية في مرافعته، يدل على إدراكه لعبثية المحاكمة، والمصادرة على المطلوب(La pétition de principe) بما هي خطأ في الحجاج، ووحدها السخرية التي «تحافظ على التوازن، وتحقق التماسك، والدفاع عن النفس في مجتمع مقلوب»( العمري، البلاغة الجديدة، ص101). وعليه، فغالبا ما نستعمل السخرية عندما يذهل القاضي أو يغفل أو يتغافل عن الحجة ولا يراها أو لا يريد أن يراها، لسبب أو لآخر، وبالتالي فالسخرية إدانة للتحجر، وضيق الأفق. والدليل على ذلك، ومن باب التذكير، وعودا على بدء، كما استدرك النقيب، لما وصف المحاكمة بالمسرحية، والمعدة وفق خيال غير بارع» (ص115). بدأ صبر المحامي «ينفذ»،

وقد أمعنت المحكمة في تعويم القضية والمناورة بها. وهكذا، لم يجد بداًمن الرجوع إلى «كتب الأدب بدلا من كتب القانون»، ليمتح مما يتيحه أدب المسرح في مرافعة تحتاج إلى الأدب، مسرحا وبلاغة، وغيرهما، للتأثير والحث على الفعل من خلال توظيف الصور، استعارة أو تشبيها أو كناية أو غيرها. لم يطلب المحامي المسرح بقواعده وخصائصه لذاتها، بقدر ما وظف ما يوفره من تقنيات تساعد على فهم أحداث المحاكمة، وأهداف المسرحية، والحكم القضائي «المطبوخ»، زبدته، على حد تعبير النقيب، «القضاء على «مسؤولي الاتحاد الوطني، الاتحاد الاشتراكي حاليا، وإما مناضلين في قواعده. فالبطل في المسرحية هو هذا الحزب بالذات، ومن خلال تلك الشخصيات»(ص117). ضربة احترافية قوية وذلك ادعاء الدفاع، وقد حشد له حججاتفند دفوعات الخصم وتبرز مفارقاتها، وتكشف عن مغالطاتها، ومكامن الفخاخ في منعرجاتها، التي جاء بها خطاب التقرير الإجمالي للضابطة القضائية، وشهود الزور التي تمت تعبئتهم، والإيهام بعلاقة عمر بنجلون والألماني، والإيهام بتوقيع بعض الأوراق طلبا للعفو، ثم أخير يختتم (Péroraison ) المحامي الصديقي مرافعته القوية، وبأسلوب هادئ وهادف، ومن خلال عبارة توحي بالخلاصة، وتستهوي الهيئة وأعضاءها، «من أجل هذا، سيدي الرئيس، حضرات الأعضاء»… وبروح نضالية عالية، والتزام حزبي وسياسي واضحين، تسمي الأشياء بمسمياتها، وتفضح المستور وتعلن عليه، يقول النقيب، ونورد هذا النص القوي، على طوله:» على الرغم من سقوط الشخصية الرئيسة المركز عليها في القضية.. على الرغم من سقوطه شهيدا على ساحة النضال الشريف، وضحية الغدر والطعن من الخلف.. ودون «مواجهة» على الرغم من ذلك، فإن المسرحية التي كان يراد لها أن تكون مأساة للبطل الكبير، تنقلب اليوم إلى ملهاة، لأن نهايتها ستكون هي انتصار ذلك البطل…انتصار فكر وروح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية…ليس ضدا على أحد، وإنما لخير الجميع… وأعتقد في النهاية، سيدي الرئيس، أنه لن يكون على محكمتكم الموقرة إلا أن تلاحظ وتعاين إخفاق سلطة الاتهام في حبك صك اتهامها، وأنه لن يكون عليكم بالتالي إلا أن تحكموا بالبراءة التامة لفائدة الزملاء والإخوان الذين أتولى مهمة مؤازرتهم في هذه القضية. وهو ما يستفيد منه كذلك باقي المتهمين المبرئين يوم 30/08 1973.» (ص128). وهو ما تحقق بالفعل بنسب كبيرة، لما ذكر الكاتب الأحكام في القضية، على هامش المحاكمة، إذ هناك من تبرأ، وهناك من سقطت الدعوى عنه، وهناك من أدين. وذلك صميم الحجاج، بما هو جناح من أجنحة البلاغة، القائم على الاحتمال والترجيح، كما هو شأن القانون، وكل مهن القضاء. فلا حجاج ضد ما هو بدهي ملزم، سواء كانت بداهة عقلانية ديكارتية، أو كانت بداهة تجريبية كانطية

(Perelman, Rhétorique et philosophie,p30.)

ربما لم تسجل المحاكمة بأكملها، ولم يتم حفظها حية طرية، في تفاصيل بدايتها إلى نهايتها، ولم نقف عند طبيعة الحوار بين المحامي وأعضاء الهيئة، ولم نتمكن من مشاهدة إلقاء (Action) المحامي محمد الصديقي لمرافعته أو خطابه وهو يدافع عن موكليه، ويتحرك في فضاء القاعة 02 بمحكمة الاستئناف بالرباط، وهو يلقي خطابه أو مرافعته الشفهية، في إحداث التأثير وإثارة الأهواء، والحث على الفعل واتخاذ القرار لصالح موؤازريه. ومهما تخيلنا طريقة الإلقاء، سواء في استغلال فضاء المحكمة، والتحرك فيه، ومهما تخيلنا حجم صوت المحامي ونبراته، وعلوه وخفوته، وهو يرافع، في لحظات مختلفة من أطوار المحاكمة، تبقى المحاكمة تاريخية لها ما بعدها، شأنها في ذلك شأن محاكمة القائد الهمام عبد الرحيم بوعبيد، وهي إحدى أشهر المحاكمات السياسية في تاريخ المغرب الحديث، «ربِّ السجنُ أحبُ إلي من ألتزم الصمت ولا أقول رأيي في قضية وطنية مصيرية»، وهي موضوع المقالة القادمة، بعنوان، المحاكمات التاريخية في أوراق محمد الصديقيبين معرفة القانون وممارسة البلاغة، محاكمة وطنيالسّجنُ أحبُّ إليه…/..