هل يتوجب تأريخ الزَّمن المُنفلت؟ سؤال تمهيدي يخوض فيه كثيرون الآن. فمع بروز فيروس كورونا صيغت في شأن تشكله وتمدده أسئلة كبرى تَهمُّ مصير العالم وسيولة القوة والنفوذ بين محاوره المتنافسة.

في البدء، يتوجب التلميح إلى تدقيق منهجي تُلحُّ عليه العلوم الاجتماعية والإنسانية ينطلق من قول يقول: «كورونا حدث ليس حدثيا». ومعنى ذلك، أننا نتحدث عن حدث يكتسي وضع بِناء تحتي يَجرُّ معه الأزمنة الطويلة للخراب الإيكولوجي منذ بدء حركة التصنيع الأوروبي مع الثورة الصناعية خلال القرن الثامن عشر.

يُنبِّه بعض الإيكولوجيين الذين ينتمون إلى تيار الايكولوجيا المضادة إلى أن اقتصاد اليوم يُسدِّدُ ثمن إمبرياليته المفرطة تجاه تدمير الأنساق الحيوية، واستنزاف موارد وإمكانات الأرض. وفي السياق ذاته، يتم التحذير بأننا لا نمتلك فرصا كثيرة للمناورة والتحايل، ولا مجال للهروب من السفينة المثقوبة التي تغرق يوما بعد آخر…فعلاً، يَستحثُّ الزمن الكوروني العودة إلى جذور التأخر الاجتماعي والثقافي، والتحلل من عبودية العادات الاستهلاكية الهجينة.

وبالعودة إلى عبارة «الزَّمن المنفلت»، ينصرف القصد نحو تشييد تعبيري يُنسب في صناعته إلى المفكر محمد نور الدين أفاية في كتاب صدر مؤخرا بنفس العنوان. في الكتاب نقبض بمعية الكاتب على انشغال مركزي: هل الزمن يَمرُّ بالفعل؟ وهل حاضر الانسان يقع في موضع انفلات؟

إذا اعتبرناه كذلك، فإننا نستضمر شعور الخوف والأسى، ونُعلن بأننا أخفقنا في إتقان فن العيش في الحاضر بما يقتضي الهروب منه أو التفكير خارج حدوده…حقًّا، يُشيع الكتاب المنطلق منه قضية القلق المضاعف، المتعدد، والمركب…الذي يُحاصرنا جميعا. قلق من الحاضر، من المستقبل، ومن الموت…وبالتالي، يتوجب القلق صياغة البديل: كيف نُؤهل البشرية المعاصرة إلى جعل الحاضر والمستقبل في حالة تملك دون خوف؟

حَلَّت كورونا في عالم مأزوم أصلا، في عالم مريض، وفي سديم مجهول فوضوي مسكون بالأرواح الشريرة…حاضر غير مرغوب فيه، وإنسان مُحتمٍ بماضٍ، يجد فيه راحته وأُنسه…وحتى يتأتى فهم هذا الاختلال، يتوجب العودة إلى مسألة تخلي الفكر الغربي عن فكرة «التقدم»، مقابل فكرة الاحتماء بالتراث والتقليد. لم نعد، والقول هنا للفيلسوف فريديريك روفيلوا في زمن «ابتكار التقدم».

كورونا لم تكن جائحة وفقط، بل كانت اهتزازا عظيما قَوَّض كل المكتسبات، حيَّرت القناعات، وشككت في اليقينيات…مارس الفيروس ديكتاتورية جديدة على الحياة، فدفعنا إلى إنتاج ردود أفعال وليست أفعال…لربما الفزع من فيروس كورونا قد يُنسب إلى أننا تربينا على فقه الموت وشريعة الخوف كما يقول الباحث عبد الواحد أيت الزين في أحد حواراته. يتعلق الأمر، بوافد جديد يطرق الأبواب بلا استئذان، ويُنصب نفسه سَيِّد البيت، ويُجيد لعبة التخفي والتحور.

عَوَّدتنا الطبيعة على الفواجع والمواجع، لأننا لم ننتبه إلى توازناتها البيولوجية، وارتمينا في عالم رأسمالي بأنيابٍ مالية…وكأن الأمر، يُشبه بومة الميرنفا التي لا تأتي إلا بعد أن يُسدل الليل كما يقول هيغل.

اقتضى الحدث تأريخ يومياته…يوميات جائحة كورونا…يستدعي الأمر، اجتراح بِنية إطارية مُتتبعة لسيولة اليومي، ومتوقفة عند مخاضه وعُنفه…في شأن ذلك، ظهرت دفاتر كورونا، وهي نقل لهواجس وأفكار، مشاعر وأحاسيس، وفي مستوى أكبر، نقل لأسئلة وقضايا وجودية حول مصير العالم زمن الجائحة…ونقل لعجز إنساني عن فعل شيء أمام الموت…في الزمن الكوروني أرواح البشر في حالة اختبار، وأبصار العالم تشخص بذهول تام أمام وسائل الإعلام لتتبع رصيد الضحايا، ومعاينة لانهيارات البرتوكولات الصحية…كبار عواصم العالم ركعت أمام الفيروس التاجي، وخرج من بينهما تصريح مثير يقول: انتهت حلول الأرض، ننتظر حلول السماء !

هل يتوجب أن نُؤرخ للزَّمن المُنفلت رغم قرب مسافته؟ هل يسوغ لنا أن نُحطم شرط الاختمار الذي تدافع عنه مَسلكيات العلوم الاجتماعية والإنسانية؟ إذا كان الأمر مُمكنا، بأي أًفق منهجي وبأي خلفية إبداعية نجرؤُ على ذلك؟

في مقام ثانٍ، كيف نرتقي بكورونا إلى مرتبة «الحدث العظيم» وإلى ما فوقه أو حتى ما دونه؟ وقبل ذلك، هل يتعلق الأمر، بصناعة مِخبرية خبيثة وقفت من ورائها أنظمة وأجندات سياسية متاجرة في البشر والحجر، أم بتطور بيولوجي يتحصل فهمه من خلال فهم القوانين المتحكمة في ماحيا الكائنات الحية؟

كيف تنتظم الكتابة عن حدث تراجيدي بفيض الأحاسيس والمشاعر؟ هل حَقًّا، رحلت عنا كورونا أم نحن الذين أردنا أن نَجتزئها من ذاكرتنا في مسار ترتيب أجندة النسيان التي تحدث عنها الفيلسوف بول ريكور؟

في سياق ذلك، كتب المفكر المغربي كمال عبد اللطيف «دفاتر كورونا « Carnet Corona. وكان المدخل من وراء ذلك، تقديم تفاعلات صاخبة منفتحة على شجون اليومي…لا شك أن قراءة الكتاب يجب أن تنطلق من النظر إليه كنص مفتوح، يحمل أسئلة وقضايا وجودية، ويصيغ سردية ورؤية جديدة للحياة…

الحق، أن نكتب عن كورونا في لحظة اهتزاز وجداني ولايقين إنساني هو انتصار لتمرين الكتابة في زمن الألم والأمل؛ الألم المتعدد الذي يشيع كتيبة الموت والخراب، ويُعيد بعث سؤال النهاية…والأمل الذي يحتفي بالحياة، ويأمل في توقيف مسلسل انهيار السَّدى البيولوجي للحياة…في عالم يبدو أنه لم يَتَّعظ لا من حروبه ولا من أوبئته، ويظل يكرر أخطاءه بلا توقف.

أعادت كورونا طرح انهجاس الموت عند الإنسان المعاصر، وعاد معها بقوة انشغال الموت والفناء إلى ساحة الفكر البشري. يَجِدُّ مسعى الإنسان بحثاً عن تحقق الخلود، وأعادت متوالية الأوبئة والجوائح التذكير بشبح الموت…الموت مصير حتمي ونهائي مُقوض لفكرة الأبدية الوجودية.

وباستحضار الموت، لا مناص من العودة إلى إسهامات نوربرت إلياس بهذا الصدد. الموت كما يتردد صخبه في إنتاجات نوربرت إلياس «ظاهرة أنطولوجية تحاصر البشر». وباتصاله بالوباء يصير تعبيرا عن «أزمة الانسان المعاصر». وبالتدقيق أكثر، نحن إزاء تجربة عامة تحمل لُبوساً خاصا، وأيضا، تجربة خاصة تحمل لُبوساً عامَّا…تجربة العزلة والانكفاء على الذات التي تستوي تجلياتها العامة في السلوكيات الاجتماعية والبِنيات النفسية والاحساسات اللاشعورية…باختصار، في التحليل الذي يسعى إلى إظهار الترابط بين الحوافز والمشاعر.

قَدر الإنسان المعاصر أن يقتنع بأبديته ما بعد الموت، ويتفادى التفكير في الموت. فمع عناية الإنسان بنفسه وبصحته توارى انهجاس الموت. لكن مع كورونا اقترب الموت من الجميع، وعاد طيف الذنب إلى الواجهة والحضور…يتعلق الأمر، بعودة سؤال العقاب والحساب الذي تتحدث عنه الشرائع السماوية…هنا، الموت يُجسد دور المُنبه للأحياء، والمُحرك الحيوي للدفاع عن الذوات ضد فكرة النهاية. حَلَّت كورونا والعالم كان قد أخذ منحاه في الفردانية أخذا مطلقاً لا رجعة عنه، وتعمقت فيه سلوكيات بئيسة، وأخرى رحيمة…في تنازع دائم وحيوي وجدالي بين قوى الشر وقوى الخير في كيمياء البشر…

طيب. لماذا يهاب الانسان المعاصر الموت؟ الموت أمر طبيعي، لكن، ما يجعله رهيبا هو كتلة الأوهام الفردية والجماعية التي ترافقه. لم يتوفق الانسان المعاصر في التعامل مع الموت كحدوث طبيعي، بل لَبَّسه بألغاز محيرة، وتمثلات غامضة…

جرى في أعقاب كورونا التفكير في التطهير…تطهير الأرض من كبار السن بحكم ضعف مناعتهم إزاء الوباء، وارتفاع تكلفة استشفائهم مقابل العناية بالأطفال والشباب…لم يكن الأمر، مفاجأة أو استضمارا لموقف مستجد، بل لرؤية فردانية معززة بتراجع الحس العاطفي تجاه المُسنين…هكذا، تَمَّ فصل المسنين عن الوجود الطبيعي وإحالتهم إلى وضعية جديدة تزيد من غربتهم واغترابهم …

يُقحمنا رولان بارت في عُمق انشغال مركزي حول ارتباط الكتابة بالحياة. في الارتباط بينهما تُنسج علاقة توادد عاطفي، وتحلل مع الوقت من أن تحصر في تمرين تقني جاف. تمرين الكتابة هو تمرين القبض على المعنى أو محاولة ذلك، وفي جانب آخر، تمرين إعادة ترتيبه وتوضيبه، وتجلية الحساسية الذاتية بما أن الغرض الانتقال بالكتابة من العيش في الزمن الموبوء إلى الرغبة في الكتابة عنه.

هنا، نلتقي مع مفهوم جديد في الأدب. يتعلق الأمر، ب «رواية الحاضر» من منظور مُغاير جدا…رواية لا تستعيد الزمن، بل تعيشه وتكتب عنه، وتُسجل ما يحصل من داخله من تموجات ومخاضات…يتحفظ البعض من ذلك بمبرر أن الكتابة اللحظية كتابة انفعالية وجدانية، لكن يمكن أن تحمل مدلولاً جديدا إن هي راهنت على بناء المعنى العام الذي يحكم النظام العام للأشياء…

الكتابة كما يتهيأ لي في هذه المقامة هي فعل حضور، في الزمن، وفي المكان أيضا…وفعل مقاومة ينشد بناء التوازن بين ما يعاش، وما يتردد صداه في الكتابة باختيارات أدبية ممهورة بأناقة أنثوية جميلة وجذابة…والحق، كما ينافح عن ذلك رولان بارت دائما، تظل لحظة الكتابة مشدودة بحَدِّية نهائية…لحظة الإنجاز التي يتعذر بناؤها بشريا…ما دام هناك توتر دائم وحيوي بين حلم كتابة نص وعجز عن إخراجه في صيغة مكتملة أو شبه مكتملة. علينا، أن نعي جيدا، أن الكتابة هي احتمال أكثر منها تحقق، قد ينجز، وقد لا ينجز، ولربما العيش على هامش الكتابة قد يكون أهم من إنجازها.

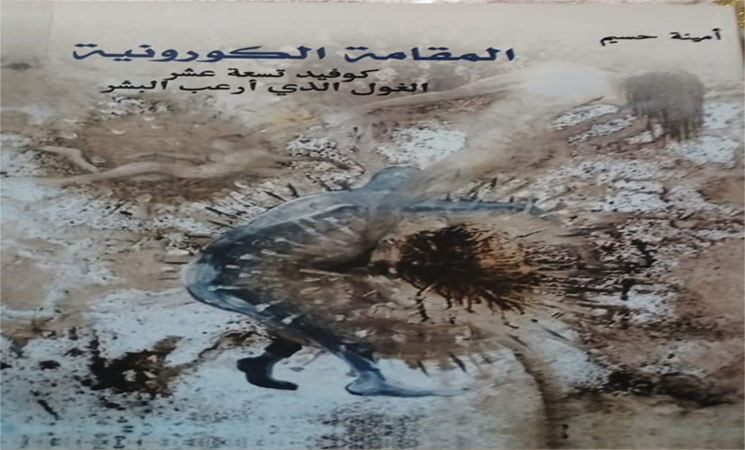

في مدارات «المقامة الكورونية» تتحول الكتابة عند الشاعرة أمينة حسيم إلى وسيلة لبناء الحس الجماعي بالخطر…وإلى تجربة ذهنية تأمل في تشكيل رؤية عن حدث مخصوص في الزمن…وهي عملية تحقق المتعة باندماج النص في الواقع، واللذة باختراق النص للانفعالات الذاتية والجماعية والحساسيات البشرية. يتحول النص إلى شبكة مُعقدة من الانزياحات التي تفكك المعنى الثابت، وتجعله تمرينا للمقاومة، ضد الموت، والحجر، واعتقال حرية الأفراد…

يجب أن نتسلح في قراءة النص بعتاد منهجي يضع النص دوماً في موضع تفتت وتناثر، بما أن الزمن المستعاد في الكتابة زمن غير خاضع لمقاسات الترتيب. لهذا، النص في الأصل، واجهة اشتباك كبرى، وأيضا، ساحة تفاوض بين كاتب وقارئ من أجل توليد المعنى…سرديات لا تقرأ، بل تعاش ويلتقط من معاشها المعنى في مشهدية كبرى تزداد فيها سلطة المعنى الجاهز، النص الموجه، والقراءة الاستهلاكية…

«المقامة الكورونية» للشاعرة أمينة حسيم .. تأريخ الزَّمن المنفلت واستعادة الحدث الوبائي

الكاتب : ذ. عبد الحكيم الزاوي

بتاريخ : 15/09/2025