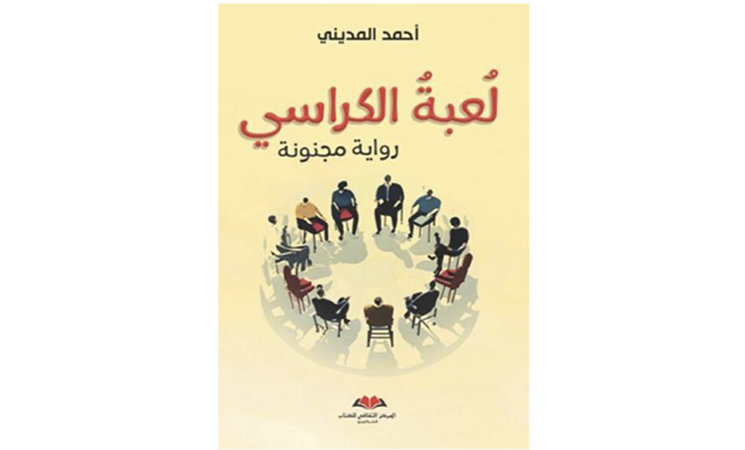

في سياق مشروعه الإبداعي التحديثي الذي دشنه منذ سبعينيّات القرن العشرين، والذي راكم من خلاله عشرات النصوص الروائية، والقصصية، والرّحلية، والنقدية، وغيرها، يُطلّ علينا الكاتب المغربي أحمد المديني برواية جديدة، رواية «لعبة الكراسي ـ رواية مجنونة» الصادرة عن المركز الثقافي للكتاب 2025. اختار الكاتب، في هذه الرواية، تشخيص حياة «أسافل الأسياد»، على حد تعبيره، في مدينة الرباط، باعتبارها العاصمة الإدارية والسياسية من جهة، ولأنها مدينة التناقضات الاجتماعية والسياسية الصارخة، من جهة أخرى.

فمن المعروف أن المتن السردي للمديني ظل، في معظمه، مشدودًا ومرتبطًا بمدينة الدار البيضاء بما تحمله من دلالات تاريخية واجتماعية، مع انفتاح جزئي، أحيانًا، على فضاءات أخرى مثل فاس وباريس، ونادرًا ما حظيت مدينة الرباط بحضور واضح في كتاباته باستثناء في رواية «ممر الصفصاف» التي خصصها لتجسيد حيٍّ قائم على أطراف المدينة. غير أن «لعبة الكراسي» ستنتقل من ضواحي الرباط إلى مركزها، لتصف لنا حالة السُّعار الجماعي الذي يعيشه سكانها في سعيهم الدؤوب والمحموم خلف المناصب، والامتيازات، والكراسي، حتى صار الحِسّ الغالبُ هو حسّ المصلحة، والأنانية، واقتناص الفرص.

حبَك الكاتب محكياتِ وأحداثِ وعوالم هذه الرواية بطريقة هزلية ساخرة يحتل فيها اللعب دورًا أساسًا، دأبه في أغلب أعماله كما قال على ظهر غلافها: « والرواية هي فن اللعب بامتياز، تُعطاك هنا مائدةً حافلةً بالحكايات، زاخرة ًبالمغامرات، مرحةً ومؤسية، حقيقية ومجازية. هي بنت واقعنا حدّ التخمة، ورمزيةً بإحالاتٍ ذاتِ دلالات، يتبادل الأدوارَ فيها الحيُّ والجماد، الكراسي فيه أجسادٌ، ونحن القراء شهودٌ بالمرصاد.»

لا تدّعي هذه الورقة أنها ستحيط بكل أبعاد وخصائص هذه الرواية المتشعّبة والغنية، مقتضاها ستحاول أن تتوقف عند بعض مظاهر الهزل واللعب باعتبارها واحدة من أهم العناصر المميزة لها وعلامةً من علامات التجريب لدى كاتبها. وتتبدّى مظاهر اللعب في الرواية انطلاقًا من عتباتها الأساسية، فالعنوان باعتباره عتبةً أساسية أولى، وإشارة يتلقاها القارئ قبل ولوج عوالم النصّ يساعدنا على الاقتراب أكثر من أجوائه وأبعاده. فمن خلال عنوان هذه الرواية نقف عند عبارة «رواية مجنونة»، فالجنون يعني، من بين ما يعنيه، اضطراب العقل والخبل والعُته والمسّ… تُبين هذه العتبةُ النصّيةُ أننا أمام عالم روائي لن يحتكم لقوانين المنطق العادية، بل سيكون مزيجًا من المعقول واللامعقول، بين احترام قوانين المنطق، من جهة، وخرقها والانزياح عنها، من جهة أخرى.

ويعتبر هذا الخرق لقوانين الكتابة الخطّية اختيارًا جماليًّا دأب عليه الكاتب، وعرف به منذ صدور أوائل أعماله الإبداعية « العنف في الدماغ» سنة ،1971 كما ظل يميز جل أعماله، إلاّ انه يجب التأكيد على أن هذا المنحى التجريبي والتحديثي للكتابة عند المديني لم يسقطه في التكرار والاجترار، بل إنه من داخل التجريب ظل يسعى دائمًا إلى توليد واجتراح طرائقَ مبتكرةٍ ومستجِدّةٍ حتى أضحى لكل عمل من أعماله مواثيقه التجريبية الخاصة به.

يتأكد طابع الهزل واللعب، في هذه الرواية، أيضًا، من خلال باقي عتباتها كقولة بول أستر التي استهل بها الكاتب نصه «أريد ان أقلب كلّ شيء رأسًا على عقب.». أما الديباجة التي افتتح بها الكاتب نصه فنجد فيها العديد من الإشارات التي ترجّح هذا المنحى كقوله:» هذه رواية من جملة أو في جملة واحدة متصلة اقتضى محكيُّها وموضوعُها وشخصياتُها أن تأتيَ على الشكل الذي ستقرؤون وترون وستَرِد على حضرتكم بنفَسٍ واحد كما كتبتها.» (ص 9)

فمن خلال هذه الإشارات النصية يتضح أننا أمام نص مكتوب على شكل جملة أو جمل طويلة خالية من كل أشكال علامات الوقف والترقيم، محكياتُه متعددةٌ ومتشعبةٌ إلى درجة أنها لابد أن تتيه بالقارئ وتلتبس عليه لأنها « سرد مُضادٌّ لليقين»، ووفية لقيم التجريب التي قال عنها الكاتب: «وقد ارتدت التجريب مبكرًا ولم أفارقه، هو عندي فنّ السرد النضج في صوغه وتخييله وحيازة أسلوب وتخطيه» (ص 13).

تقوم روية «لعبة الكراسي» على تعدد المسارات السردية التي تضطلع برسم ملامح شخصيات متباينة اجتماعيًّا وثقافيًّا، إلا أنه، ورغم هذه التباينات، فهي تلتقي جميعُها في اللّهاث والسعي المحموم خلف «الكرسي» بما يرمز إليه من نفوذ واعتبار ووعد بالسلطة والوجاهة.

ومن بين هذه الشخصيات هناك شخصية اعليلو القادم من منطقة هامشية تدعى «بوكليبة» حاملًا معه رصيدًا تعليميًّا محدودًا لا يسمح له، في الظروف العادية، بولوج دوائر النفوذ غير أن التحاقه بحزب «البيان والتبيين» بتوجيه وإيعاز من «مولاي الشريف» ومساعدة زوجته زهيرو فتح أمامه مسارًا جديدًا مكّنه، بفضل مهاراته في التملق والمراوغة والوشاية، من التسلق التدريجي في هرم السلطة إلى أن بلغ مرتبة وزير.

يجسد اعليلو، من خلال هذا المسار، نموذجًا للفاعل السياسي الذي لا يستند صعوده وترقّيه الاجتماعي إلى الكفاءة أو المشروعية المعرفية، بل إلى شبكات الولاء والمراوغة والقدرة على التكيّف مع موازين القوى مما جعل منه تجسيدًا رمزيًّا للكيفية التي تُدار بها لعبة الكراسي في بُعدها السياسي والاجتماعي، كما شخصها النص.

ستتفاقم محنة اعليلو بعد انتهاء مهمته بالوزارة، إذ أنه لم يعد يتحدث ويحلم، بل ويهذي، إلا بالكرسي، حتى صارت أغلب أحلامه وكوابيسه الليلية ذات علاقة بالكرسي والسلطة والجاه. ومن بين هذه المحكيات الحلمية، مثلا، التي أضحت جزءًا أساسًا من النص، نقرأ: « هذا الذي أجلس عليه الآن أتّكئ على مسنده أدور ذات اليمين وذات الشمال أنا صاحبه صُنع لي خصّيصًا ولن أبرَحه منذ اليوم إلا إلى أعلى منه وأسمى ولأبرهن أشغّله سأشرع في إصدار الأوامر وأطلب سكرتيراتي بإحضار إضبارة التوقيع وأنت يا فاتي هاتي لي شايي وحلّيه برُضابك المعسّل نعم؟ تنادي فاتي؟ لكزته زيزي في الفراش قم يا هارف يا مخرّف انفُض عنك أحلام المراهقين أنا للاك زهيرو أمامك إلى أن تطلع روحك…»( ص35).

رغم استئثار المسار السردي لعليلو بحيّز وازن داخل الرواية، فإنه يظل جزءًا من مسارات أخرى تتقاطع في ما بينها حول فكرة الحيازة على «كرسيّ» يضمن لصاحبه المكانة التي يتوخاها إلى درجة يمكن معها اعتبار البطل الرئيسي في هذه الرواية هو الكرسي، إذ من رحِمه خرجت جميع المحكياتِ والمساراتِ السردية الطافحة بكل أشكال الهزل واللعب والقلب الساخر للأشياء. فمحكيّ ياسين، مثلا، لا يشذّ عن هذه القاعدة، فقد كان مناضلًا يساريًّا راديكاليًا تعرض للاعتقال والتعذيب ورفض بشدة توقيع طلب العفو ولكنه حين خرج من السجن وذاق حلاوة الكرسي انقلب رأسًا على عقب وأصبح أكثر تشبّتًا به وخوفًا على ضياعه، مردّدًا أن «الكراسي في هذا البلد مثل الزمن دوّارة وغدّارة» (ص157) مبرّرًا هذا التحول بكلام أقرب إلى الهذيان. يقول عنه اعليلو: « … أرى ياسين يدنو مني بعينين دامعتين ويهمهم ولكن أنا الظروف المرحلية الجدلية الوقتية حتمتها الأسباب المادية عشر خطوات إلى الوراء مائة إلى الأمام فقد علمتنا المادية الجدلية أن نؤمن بالتغيرات الحادثة في الواقع ونترفع عن الانفعالات لذلك نتكيف مع الظروف الموضوعية..» (ص161-162) فمظاهر اللعب، في هذا النص، لم تبق وقفًا على الجانب البنائي فحسبن بل مست جميع العناصر بما فيها الأماكن والأوصاف والتلفظات الهذيانية، وغيرها.

أما الأستاذ الجامعي المسؤول عن شعبة الأنساق الثقافية الرمزية للبنيات الأنتر وسيميائية، فقد ظل مواظبًا ومخلصًا ل»الحضرة العلمية المزوارية» ملتزمًا بنصيحة أحد العارفين بخبايا الأمور الذي أوصاه قائلا:» إذا كانت لك حاجةٌ واظب على الحضور بشرط أن تسمع ولا تتدخل وقل نعم كما يفعل الحاضرون..» (ص63) وهو ما أهلّه للحصول على «كرسي الأستاذ الهمام بلا اقتسام» !!

أما مسار عماد الهاشمي، فهو الآخر لا يشذّ عن هذا المنحى إذ أنه يشكل نموذجًا صارخًا على تحول الضحية إلى جلاد فقد كان منخرطا، دون وعي منه، في جمعية لها علاقة بتيار سياسي سري، ليجد نفسه معتقلا ومعرّضا لشتى صنوف الاضطهاد من طرف رفاقه الذين اتهموه بالخيانة والردة، غير أن هذه التجربة التي كان يفترض أن تكون له درسًا في الحياة، أفضت، على العكس من ذلك، إلى إعادة إنتاج نفس منطق القمع في ممارساته الإدارية حين تولّى منصب مدير مؤسسة فأصبح يمارس على مرؤوسيه أشكال التضييق ذاتها التي سبق أن عانى منها، وهو بذلك يجسّد ديناميةَ السلطة القائمة على إعادة إنتاج آليات الاستبداد نفسها.

وقد بلغت مظاهر الهزل واللعب، في هذه الرواية، منتهاها مع أمين عام حزب «البيان والتبيين» الذي كان ينتظر دوره في الاستوزار غير أن اسمه لم يدرج في لائحة المستوزرين رغم أنه كان ينفذ إملاءات الجهات العليا ويمتثل لأوامرها، بل أكثر من ذلك أنه لم يكن يتورع عن الوشاية لها برفاقه المتشددين. فحين بلغه الخبر كاد أن يقضى عليه:» أخبرني عضو من الهيئة التي غبت عن آخر اجتماع لها بأن هاتفه رنّ مرتين ولم يرد إلا في المرة الثالثة كأنه سها فلما فتحه انتصب مصعوقًا كأنما صُفع تلقّى ضربات على قفاه وركله ثورٌ اهتز الهاتف في يده وهو يعتذر يغمغم يغرغر كالمتحشرج طفا الزّبَدُ على طرفيْ شفتيه وسبّابتُه إلى أعلى أعلى ثم تراخت سقطت معها ارتخى جسدُه مثل بالون ثُقب بإبرة وهوى …نفَسُه يخرج ساخنًا لكن سريعًا يخالط زفيره الشهيق بالزفير وسارعت السكرتيرة تطلب الإسعاف..» (ص 225-226)

وسيزداد هذا المحكي هزلا وسخرية حين سيتصل الناطق الرسمي للهيئة العامة «للفصول الأربعة « بالسيد الأمين العام ويطلب منه ألاّ ييأس وما عليه إلاّ مواصلة تداريبه في انتظار المستقبل. فأصبح يداوم على التداريب الرياضية بشكل يومي. ولم يخل وصف هذه التداريب، كما هي باقي الأوصاف التي تخللت هذه الرواية، من مظاهر طافحة بروح الهزل واللعب إلى درجة انها تغرق قارئها في سيل من الدعابة والضحك يبدد وينسّب كل جدية متوَهّمة. فالرواية لم تجنح، في أي لحظة، إلى اعتماد حكي «جدّي»، بل ظلت مزيجًا أخّاذًا من العبث والضحك والسخرية وقلبٍ متعمّدٍ للأشياء. وهي مظاهر تتجلى في كل مستوياتها، سواء في طريقة بناء المحكيات التي مزجت بين الواقعي والفانتازي، بين المعقول والجنون، بين الحقيقة والخيال… أو في غرابة أسماء الأعلام وأسماء المعاهد والكليات والتخصصات العلمية أو في الأوصاف أو التلفظات اللامنطقية وغيرها.

أما مسار عمر كزناي، فيمكن اعتباره مسارًا مضادًا لباقي المسارات. فهو شخصية استعارية للفئات الهامشية في الرباط، سكان التقدم، دوار الحاجة، لمعاضيد، دوار الدوم… إذ هم الذين يوزعون مراكز النفوذ ويتفاوضون مع سماسرة الانتخابات… فعمر « من جُند الخفاء همُّه الوحيد حمايةُ الرباط لذا يُرى في كل أحيائها نهارًا وليلًا له أصحابٌ وأتباعٌ في كل زقاق، ودار، وهو في غنى عن بطاقة التعريف لأنه هو من يعرّف الآخرين كما لا يعنيه معه نقود أو صفر الجيب تتنافس المدينة على ضيافته وهو عنهم ساهٍ إلا عن رفاق صباه وفتوّته في حي التقدم والدواوير المجاورة يلبّي لهم أي طلب ويُنجدونه في الصعاب، هم شباب المعاضيد والحفرة ودوار الحاجة سور منيع وسوار ذهبي حول معصم الرباط..» (ص201) ونظرًا لهذه المكانة التي يحتلها عمر في المدينة، فقد انتدبته شخصية نافذة (سلمها له سيدي مولاي الأول عن الثاني)، لقراءة الرسالة في الحفل المقتبس من مسرحية «الكراسي» لأوجين يونيسكو لأنه هو الأعرف والأدرى بأسرار المدينة وسكانها.

إذا كان اللعب والهزل والضحك واحدة من المكونات المميزة لهذا النص، فإن هناك خاصية أخرى انضافت إلى هذه العناصر وأضفت عليه أبعادًا جماليةً فارقة. وهذه الخاصية هي تناصُّ الرواية مع نص مركزي، وهو مسرحية «الكراسي» لأوجين يونيسكو. فمن المعروف أن هذه المسرحية كانت قد صدرت سنة 1953، وهي من أهم النصوص الأدبية الممثلة لتيار العبث. فهي تتحدث عن عجوز وزوجته كانا يعيشان في جزيرة معزولة محاطَيْن بالصمت والفراغ. ولدرء وطأة هذه الرتابة وهذا الفراغ، أعلن الشيخ أن لديه رسالةً عظيمةً ينبغي إيصالُها إلى البشرية. فقرر تنظيم احتفال كبير في منزله يدعو إليه الناس ًمن كل الطبقات والشرائح الاجتماعية ليسمعوا رسالته. وهنا يبدأ العبث واللامعنى، إذ لا شيء يظهر في القاعة باستثناء مجموعة من الكراسي الفارغة رغم أن الزوجين يظهران وكأنهما يستقبلان ضيوفًا من مشارب اجتماعية مختلفة. في الأخير سيظهر الخطيب المكلف بقراءة هذه الرسالة العظيمة، غير أن هذا الخطيب كان أبكم لتنتهي المسرحية وسط صمت مطبق في قاعة غاصّة بالكراسي الفارغة. لقد استثمر المديني هذه المسرحية ووظّفها في روايته بشكل خلاّق، لا لتشخيص قيَم العبث والعدم واللا جدوى، بل لتشخيص قيَم الوصولية والانتهازية والاستعداد لكل شيء من أجل الحصول على مكانة اجتماعية مهمة. فالتناص، كما حددته كريستيفا «هو امتصاصٌ وتحويلٌ لنصوص أخرى بحيث يغدو كلّ نصٍّ مُشبَعًا بآثار نصوص سابقة أو معاصرة.» من هذا المنظور يمكن النظر إلى رواية « لعبة الكراسي» بوصفها نصًّا يتغدّى من مسرحية يونيسكو في استثمار رمزية «الكرسي» وتحويل معناه من سياق ثقافي وحضاري إلى سياق آخر مغاير ومختلف تماما، فهو هنا ليس ترديدًا لما قيل، بل هو تحويلٌ وإعادة إنتاج للعلامة في فضاء دلالي مغاير وسياق اجتماعي مختلف.

عمل الكاتب على استثمار أجواء مسرحية « الكراسي» في الرواية في أكثر من فصل. فقد استثمرت من طرف المعتقلين اليساريين في سجن القنيطرة الذين كانوا يسعون إلى تشخيصها في المعتقل، إلا أن عدم وجود أيّ امرأة معهم حال دون ذلك. كما استثمرت في الفصل الذي زار فيه اعليلو ياسين بعد أن خرج من السجن وأصبح يشرف على منصب مهم فنصَب له محاكمةً مستوحاةً من أجواء مسرحية الكراسي قصد إدانته والسخرية من الانقلاب الذي طرأ على حياته. غير أن التوظيفَ الأبلغَ والأقوى لهذه المسرحية سيتحقق في الفصل المعنون ب «لعبة اللعب» الذي يمكن اعتباره بالفصل الطلّسم نظرًا لتشابك عناصره وتداخل مستوياته الحكائية.

يتضح من استثمار المديني لمسرحية «الكراسي» في روايته أنه توفق في توظيف رمزية «الكرسي»، وإفراغها من حمولتها الفلسفية الوجودية العبثية وشحنها بدلالات اجتماعية وسياسية وأخلاقية متجذرة في السياق المغربي.

كما أن من بين الخاصيات اللعبِية الأخرى التي تميز هذا النصَّ هي تعدّد المتلفظين، والتباس هوياتهم، إلى درجة أنه يصعب على القارئ أحيانًا، أن يحدد هويّة المتلفظ في النص هل هو اعليلو أم زهيرو أم المدير المتقاعد الذي ينظر بعين الازدراء للمهووسين بالكراسي، أم ساردٌ غير مشارك في الأحداث؟ فهذا التعدد المشوب بكل مظاهر الغموض يُربك القارئ ويفرض عليه الكثير من التأنّي والتروي في متابعة خيوط الحكاية. فالمديني كعادته لا يقدم للقارئ المعنى بشكل جاهز ونهائي، بل يدعوه إلى المساهمة في صياغة هذا المعنى الذي يبقى دائمًا موسومًا بالتشظّي، والالتباس، والنسبية.

وختاما، فإن رواية «لعبة الكراسي» لا تكتفي بخرق المواثيق التقليدية للكتابة السردية، فحسب، بل تكشّفت عن وعي حادٍّ بوظيفة اللعب والهزل، وقدرتِهما على مساءلة الواقع، والنفاذ إلى أعماقه، وإماطة اللثام عن عاهاته وأمراضه الاجتماعية. فقد جعلت هذه الرواية من الهزل طريقةً جديةً لتسليط الضوء عن الانحطاط والصَّغار والسقوط الأخلاقي المريع التي تعاني منه بعض النفوس الضعيفة أمام إغراءات المناصب وبريق السلطة. كما أن تناصَّها مع مسرحية «الكراسي» فسح أمامها إمكاناتٍ هائلة لتشخيص العبث بصيغته المغربية. وبهذا تبقى هذه الرواية نصًّا مفتوحًا أمام قراءات متعددة وتأويلات متباينة ترسّخ مكانة كاتبها كواحد من أهم أعلام الكتابة السردية في العالم العربي.

الهزل واللعب في رواية «لعبة الكراسي» لأحمد المديني

الكاتب : عبد المجيد الحسيب

بتاريخ : 31/10/2025