يقظة الصعود الأعزل نحو ثورة لم تقع !

تقترح علينا رواية

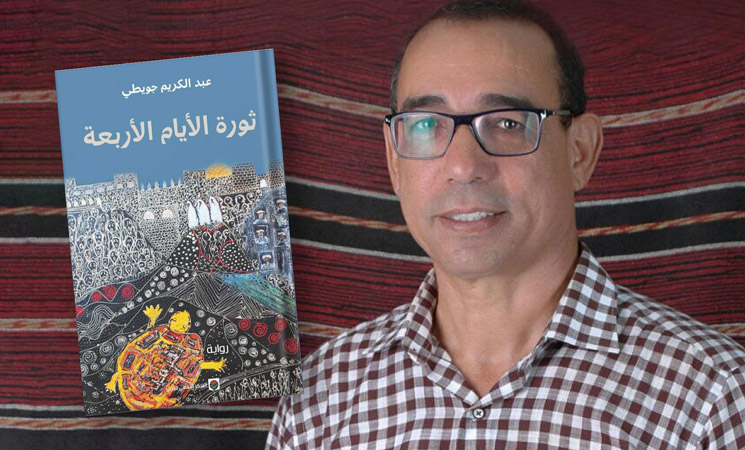

«ثورة الأيام الأربعة»

قراءة خاصة لأحداث مولاي بوعزة، وقيام «جمهورية الأيام الأربعة» تأسيسا على ثورة لم تقع، وإن وقعت، فهي ضد قلعة مهجورة في الجبل، وضد جنود متخلى عنهم!

ألسنا بصدد رواية قوية وعنيفة بطريقتها الخاصة؟ أليست الهزيمة، وليس الحقيقة، هي السارد الحقيقي لما لم يقع في وادي إيريس؟ ألم تجعلنا هذه السردية مثل «نساء الربوة» أو «مقبرة الصور» التي تتردد عليها أرواح المختفين؟

p تطرح رواية «ثورة الأيام الأربعة» لكاتبها عبد الكريم الجويطي، مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحقول السرد والتاريخ والفلسفة، بل تتجاوز ذلك إلى التهكم (بمفهومه النقدي) من «الحقيقة التاريخية» (المتفق عليها). ويعكس هذا التهكم، كما هو واضح في النص، وعيا مغايرا في التعامل مع الماضي، وفق ما تمليه «الرواية التاريخية الجديدة» التي تراهن، أساسا على مراجعة التاريخ ومساءلته. فـ»ليست الرواية التاريخية مرآة للحقيقة، وليست إعادة بناء لها. إنها لا تقوم بذلك، بل تقدم خطابات أخرى، من خلالها نستطيع أن نبني صوراً أخرى لهذه الحقيقة» (ليندا هتشيون). ومن جملة تلك الصور السخرية من الواقع وهدمه، والتضحية بالحقيقة وتقويضها، والوقوف في مقام الضد من مفهوم التاريخ الذي ينبني على التوثيق والتذكر والفحص والتمحيص.

p تطرح رواية «ثورة الأيام الأربعة» لكاتبها عبد الكريم الجويطي، مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحقول السرد والتاريخ والفلسفة، بل تتجاوز ذلك إلى التهكم (بمفهومه النقدي) من «الحقيقة التاريخية» (المتفق عليها). ويعكس هذا التهكم، كما هو واضح في النص، وعيا مغايرا في التعامل مع الماضي، وفق ما تمليه «الرواية التاريخية الجديدة» التي تراهن، أساسا على مراجعة التاريخ ومساءلته. فـ»ليست الرواية التاريخية مرآة للحقيقة، وليست إعادة بناء لها. إنها لا تقوم بذلك، بل تقدم خطابات أخرى، من خلالها نستطيع أن نبني صوراً أخرى لهذه الحقيقة» (ليندا هتشيون). ومن جملة تلك الصور السخرية من الواقع وهدمه، والتضحية بالحقيقة وتقويضها، والوقوف في مقام الضد من مفهوم التاريخ الذي ينبني على التوثيق والتذكر والفحص والتمحيص.

p بانتباه شديد، لم يحدث أي شيء كان عليه أن يحدث في الواقع. لم تحدث الثورة «المفترى عليها»، ولا شيء أقوى وأبقى من النسيان. أليس التّاريخُ (تاريخ تودا/ شخصية روائية)، بهذا المعنى، عمليةَ نسيان بقدر ما هو أيضا عملية تعلُّم، كما قال زيغمونت باومان؟ أليست «الثورة»، تبعا لذلك، هي أن تنسى نفسك فوق البغل وتثقَ فيه، إلى أن تصيرا كتلة واحدة متناغمةَ تتقدم في الظلام (ظلام الجبل أو ظلام الثورة)؟ أليست البغال بهذا المعنى هي يقظة الصعود الفارغ والحزم الوهمي نحو شيء لن يقع على الإطلاق؟

p الجبل، في الرواية، يحتاج إلى مراقبة شديدة، وإلا فإنه سقوط من شاهق وارتطام بالصخر الصلد. الجبل منيع كما كل الجغرافيات الملتبسة (الجواسيس، القوادون، المخبرون، طالبو المتعة، المجانين، الحالمون، المنتظرون، القتلة، المقتولون، المحتالون، الانتهازيون.. أو باختصار أممية وادي إيريس.. إلخ)، فهو على الأقل غير قابل للفهم، كما أنه غير قابل للتأطير. ذلك أن اتساع الجبل يولد انطباعات غامضة، وأحيانا متقاطعة، مع الوثبات الحكائية التي نلاحظها بجلاء في الرواية (الصعود.. إلى الظلام، إلى المجهول، إلى غير المتوقع، إلى الثكنة، إلى البورديل، إلى الوهم، إلى مقبرة الصور، إلى الحب، إلى الندم..إلخ) . ذلك أن الجبل يضرب بشكل ملموس على أكثر على وتر عاطفي لدى المتلقي، من حيث التواصل مع عظمة العالم. لكن هل يتعلق الأمر هنا بمجرد تواصل، أم ببحث عن مخرج ما؟

p الجبل يولد دائما إحساسا مهيبا بالاتساع، وأيضا بالغًوْرية والغموض، مما يمنحنا انطباعًا منذ البداية بأن شيئًا ما سيقع، أو أن هناك مفاجآت ستنكشف، خاصة أن الجبل، كل جبل، يمنحنا إحساسا بـ «التطلع إلى الأعلى»، بينما يمنع عنا، مؤقتا، الانغماس في تلك الحكايات الغورية التي تخفيها التجاويف والأخاديد وأقدام الشواهق. فما الذي وقع، وما الذي لم يقع؟ ولماذا؟ وأين هو هذا» المغرب الجديد» الذي أعلنت عنه «طلقة رصاص تردد صداها في تجاويف الجبل وفجاجه» (ص: 9)؟

p الاتساع الذي يطوق الفضاء الروائي، هنا يؤشر، على المتاهة، وتحديدا على المتاهة الجذمورية (جيل دولوز/ فيلكس غواتاري)، كما يتولد عنه ذلك «الإحساس المحيطي» (بالمفهوم الفرويدي) الذي يتطلب وجهة نظر دقيقة إلى الفضاء. ما الذي يخفيه الجبل؟ بل ما الذي تخفيه وجهة النظر التي تأخذنا من عمق الاتساع إلى كوميديا تاريخية سوداء؟

p حقيقة المتاهة الجذمورية (وليس الكلاسيكية أو المينوتورية) هو انعدام المخرج، بل عدم أهميته. ذلك أن المسارات (المصائر) تتناسل من تلقاء نفسها لتفضي إلى أخرى منفصلة ومتجاورة، مترابطة ومتداخلة، بل انعكاسية أحيانا، مما يترتب عنه نوع من «الغرابة». المخرج يوجد في الذات، وليس خارجها، في سرمد، وليس في البغل، في امتياز القوقعة، وليس في وهم الصعود، في «ومالي والتاريخ، اللعنة على هذا التاريخ الذي لن يتقدم إلا إذا كنت وقودا له».

p يوظف الكاتب الحيوانات (البغل، الغيلم)، ويضعهما في وضع تقابلي. وهو، إذا شئنا، توظيف «يبغلن» الثورة العمياء، و»يغيلم» الذات الساردة التي أدركت يقظتها، وينتصر للثاني على حساب الأول. فالبغل ليس وسيلة نقل للخوض في وعورة الجبل، بل هو «الثورة» نفسها التي ركبها ثوار يفتقدون إلى الوعي السياسي، ويتقاسمون السذاجة والغباء والطمع، بمن فيهم السارد العليم بكل شيء، المحيط بالحقائق النفسية والاجتماعية لكل شخصية من شخصيات الرواية: (بومحند البزيوي، حماد الفكيكي، التزنيتي، جيمس دين، الأستاذ، الفيتنامي، جاك بريل ، دوغول، مول الشمعة، مول الفاخر، ر. ب. م، تودا، خديجة، زطاورو، الفقيه.. إلخ)، رغم أنه يقول في الصفحة 318: «هذا الوادي سر، بل أبو الأسرار كلها. لا تتاح لنا دوما من الأحداث الكبيرة ومن الأمكنة ومن الفاعلين فيها إلا القشور، وما يراد لنا أن نعرفه فقط، وما ينفلت أحيانا في لحظة بوح أو شهادة».

أما الغيلم (سرمد)، فهو «زاهد مكتف بحلمه»، و»لا يحس أنه مدعو لمحاربة غيلم آخر من أجل مكان أو سلطة أو ممتلكات أو عهد جديد». إنه القوقعة التي تعمل «من أجل استمرار السلالة». لا يهمها أي شيء من أهواء السياسة وضرورات اليقظة وتدافع الإيديولوجيات والصراع ضد الاستبداد. لا شيء من ذلك حقيقي، كل الحقيقة تكمن في العزلة الأسطورية المديدة للغيلم. لا تهم قيادة الداخل أو الخارج، ولا تهم الثورة نفسها، ولا يهم الفقيه (الذي تقدمه الرواية كإله كامن خلف الزر). «الثورة حين لا تكون ثورة حقيقية عاصفة خاسفة ناسفة، تتحول إلى تلقيح للمخزن ضد قوى التغيير لسنوات وعقود، يقضي على الطليعة الثورية في المجتمع، ويعيد ترتيب نفسه، ويبطش بقوة مبالغ فيها ليثبط عزائم الناس على الالتحاق في المستقبل بكل عمل يريد التغيير» ‹ص: 270).

p تطرح العلاقة بين الحقيقة التاريخية والحقيقة الروائية ما يمكن أن نسميه «صدام السرديات». فالرواية التي بين أيدينا (ثورة الأيام الأربعة) تكاد تقول لنا: «كان من الممكن أن تحصل الثورة بطريقة مختلفة». كما أن المنظور السردي لـ «زياد السمعلي» يحيل إلى معطى مهم، وهو أن تباين السرديات يمهد الطريق أمام الأكاذيب (بالمعنى الفني) لتهزم نفسها بنفسها. فلا التزام بسردية واحدة، ولا سردية محددة بثبات لا يعرف التقلب أو التغير.

p السارد في الرواية أعاد «الحقائق التاريخية»-أحداث مارس 1973- إلى حالة «الإمكان» التي كانت عليه قبل وقوعها. ولعل أوضحَ علاماتِ «واقعية الوقائع» هو عنادُها في كونها قد حصلت بالفعل. كما أن رهان الحقيقة الروائية هي أن يجعلها الروائي قابلة للتصديق (كالشهادة)، مما يعطيها أفضلية «مؤقتة» على الحقيقة التاريخية. وهنا نطرح السؤال التالي على الرواية: هل التاريخ علم أم وجهة نظر؟ هل التاريخ موضوع ينتمي إلى الحقيقة الواقعية (بالمفهوم الفلسفي) أم مادة سردية يجري استثمارها لكتابة رواية دون أي اهتمام بحقيقتها؟

p رواية «ثورة الأيام الأربعة» تقول لنا إن «الأشياء ليست على ما هي عليه في الواقع»، وأنها حصلت ليس كما أريد لها أن تحصل، بل حصلت بطريقة أخرى. وهنا أستعير كلمات مونتاني: «لو كان الباطلُ مثلَ الحق، له وجهٌ واحدٌ فقط، لكنا عرفنا أين نحن بشكل أفضل، لأن كل ما كان علينا فعله هو تصديق العكس تماماً لما يخبرنا به الكاذبُ. لكن عكس الحقيقة يحمل ألف وجه، ويمتد على مجال غير محدود»، وهنا يمكننا أن نتحدث عن تنوع السرديات وتعدد المنظورات السردية: سردية قادة الثورة، سردية الثوار، سردية العسكر، سردية الشهود، سردية المؤرخ، سردية الوشاة والخونة.. إلخ، وكلها تناولت أحداث مولاي بوعزة من زاويتها الخاصة. نستحضر هنا سردية الجناح المسلح للحزب الاتحادي بقيادة الفقيه البصري، أو شهادات الفاعلين المباشرين، مثل عبد الله المالكي وابراهيم أوشلح ومحمد العروسي والبشير الزين.. إلخ. والحق أن مجموعة التزنيتي في خنيفرة لم تكن وحدها في قلب «الثورة»، بل هناك مجموعات أخرى: مجموعة تنغير بقيادة سيدي حمو عبد العليم؛ مجموعة كلميمة بقيادة محمد بنونة؛ مجموعة فكيك بقيادة محمد ساعة. كما أن هناك مجموعات أخرى بالدار البيضاء ووجدة وآسفي، و»أبطالا» آخرين ذاقوا الأمرين، فلوحقوا وعذبوا وأقبر بعضهم أحياء يرزقون، أمثال القاسمي وأومدة وأمهروق..

p من الواضح جدا من الوقائع التي سردتها الرواية أن «الثورة» لم تكن في مأمن على نفسها من «الحقيقة الروائية»، أو من سلطة التخييل الروائي الواسع الذي يبيح لنفسه ما لا يباح. ذلك أن هذه السلطة لا يمكنها أن تنتج بديلاً آمناً لاستقرار الحقيقة التاريخية حتى بعد أن تنتقل هذه الحقيقة إلى بُعد لم يعد في متناول أيدينا بسبب مرور الزمن عليها. ولهذا تقترح علينا رواية «ثورة الأيام الأربعة» قراءة خاصة لأحداث مولاي بوعزة، وقيام «جمهورية الأيام الأربعة» تأسيسا على ثورة لم تقع، وإن وقعت، فهي ضد قلعة مهجورة في الجبل، وضد جنود متخلى عنهم!

p إذا كانت الحقائق تفرض نفسها من خلال عنادها بين قوة الثبات وسلطة المحو (أو النسيان)، فإن الفشل، في الرواية، موسوم بطابع نهائي لا يمكن الرجوع عنه أو تجميله، كما هي السمة البارزة لجميع الأفعال الثورية. لا يمكن أن نسمي هذا الفشل تاكتيكا أو غارات أو مسيرات كما دأب على ذلك الثوار في أكثر من مكان في العالم. وهذا ما يعيه السارد الذي يقدم لنا وجهة نظر المهزوم أو القربان، بل تردده وارتيابه وخيباته وانهزاميته.

p لا يقدم السارد حكاية، أو مجرد وجهة نظر تحتمل الدحض أو التصديق، بل يقدم شهادة (ص: 369). والشهادة، كما نعلم، تنهض على محددات ومرجعيات لا تقل ثقلا، كالصدق ومطابقة الوقائع (التاريخ)، والتيقن من الذاكرة (تجنب مطبَّات التخييل)، وإسقاطات الحاضر على زمن الأحداث، مما يطرح علينا بقوة إشكاليات الزمن والتأريخ والمنظور الذاتي والتاريخي. وهذا ما انتبه إليه جاك لوغوف حين أشار إلى «المشكلة التي تظهر بشكل مستمر أثناء بناء الحدث التاريخي؛ ويتعلق الأمر بثنائية الموضوعية والذاتية في الكتابة التاريخية، فهناك من يتساءل عن براءة الوثيقة الموظفة و مدى خطورة اعتمادها في بناء المعرفة التاريخية؛ فالمؤرخ بهذا المعنى ابن بيئته يتأثر بالأحداث السياسية والاجتماعية… سيما عندما يكون جزءا من «الفاعل التاريخي»..».

p تطرح «الشهادة»، في الرواية، «أنا أيضا» قضية الميثاق السيرذاتي، وفق التوسيع الذي وضعه فيليب لوجون لهذا المفهوم في كتابه «أنا أيضا» ليشمل أشكالا أخرى، كالشهادة واليوميات والتخييل الذاتي والمحكي الذاتي والرسائل الحميمية ومحكي الحياة، وغيرها من المغايرات المتحققة ضمن هذا الشكل من الكتابة، والتي يجترحها الكتاب بهدف التعبير عن حيواتهم، وتسليط الضوء على مرحلة من مراحلها في أبعادها الفكرية أو الحياتية الخاصة. وهو ما يطرح على الروائي هذا السؤال: هل منطق السرد هو ما أملى هذه الشهادة (الشاهد هو الذي يحكي/ يدوّن)؟ أم أن الشهادة أملتها الحقيقة التاريخية، لكن وفق أي منظور؟ هل هو منظور التاريخ الموضوعي إن كان هناك فعلا تاريخ موضوعي، أم من منظور «التاريخ المضاد». نقرأ في الصفحتين 197/198: «أريدك يا أستاذ أن تكون مؤرخ الثورة، سجل كل ما تراه، كل ما يحدث أمامك ستحتاجه الأجيال القادمة، قلت لك في أحاديثنا الطويلة إن تذكرت، إن المخزن وحده في هذه البلاد يوثق، لا ينسى، وحده يملك أرشيفا ويحكم بذاكرة قوية تتذكر كل شيء، علينا أن نفعل الأمر نفسه، تاريخ مغرب جديد يبدأ اليوم».

في ختام عرض هذه التأملات أو الملاحظات هذا، أعود إلى الأسئلة التي أثرتها. هل يمكننا أن ننظر إلى السياسة من منظور الحقيقة، خاصة أن التخييل الروائي أو التاريخي يستند إلى الوقوف خارج الصعيد السياسي برمته؟

هل موقف السارد هو موقف قائل الحقيقة الذي لا يتخلى عن «شهادته» (ما رآه وما سمعه وما عاشه)؟ ألا يعني توجيه انتباهنا كمتلقين إلى هذا الموقف (الشهادة/ المرافعة/ الحجاج) إلغاء لمواقف أو سرديات أو شهادات أخرى قائمة؟ ألسنا بصدد رواية قوية وعنيفة بطريقتها الخاصة؟ أليست الهزيمة، وليس الحقيقة، هي السارد الحقيقي لما لم يقع في وادي إيريس؟ ألم تجعلنا هذه السردية مثل «نساء الربوة» أو «مقبرة الصور» التي تتردد عليها أرواح المختفين؟