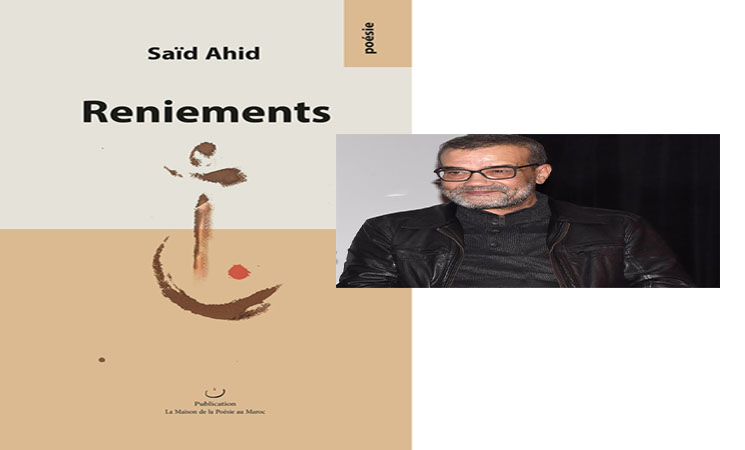

وأنا أتصفح ديوان إنكارات Reniementsللشاعر والصديق سعيد عاهد، وأحاول شق طريقي بين مسالكه الوعرة، لأنه ديوان يرفع أمام القارئ سقف تحد غير يسير، حاولت العثور بين ثنايا قصائده على مفتاح أستعين به على فك شيفراته ومغالقه. فكان أن عثرت على حزمة كبيرة من المفاتيح لأن الديوان متعدد الأبواب كما يرى كل قارئ حصيف له، فاخترت من بينها مفتاحا عفويا بسيطا تكاد لا تخطئه عين، ألخصه في هذا العنوان: بنية الإنكار والحنين في « ديوان إنكارات».

وهي بنية بالفعل، تتوزع قصائد الديوان وذات الشاعر في العمق، ولا أعني هنا الذات اليومية بل الذات الشاعرة التي تتحكم عن بعد في الذات اليومية حتى دون وعي من الشاعر نفسه. هذه البنية تتأسس على قطبين يجتذبان ذات الشاعر هما كما ذكرت الإنكار والحنين. وقبل أن أسترسل في كيفية اشتغال هذه البنية دعوني أتوقف قليلا عند فكرتي الإنكار والحنين.

ففكرة أو لنقل ثيمة الإنكار في الديوان تشد انتباه القارئ بإلحاج جهير وواضح، أو لا من خلال حضور الكلمة بصيغة الجمع إنكارات في العنوان، وثانيا وجود قصيدة مفصلية داخل الديوان عنوانها إنكار بصيغة المفرد، وثالثا حضور ثيمة الإنكار بشكل مبطن وغير مباشر في عدد من قصائد الديوان.

من الناحية المعجمية يعرف المعجم الفرنسي لاروس كلمة إنكار:

1. إعلان ادعاء بعدم المعرفة بشخص ما أو شيء ما.

2. عدم الاعتراف بشخص ما أو شيء ما كما هو على طبيعته، ونفي أي صلة به: إنكار العائلة أي التبرؤ منها.

3. التنصل من شيء تمتلكه أو كان ملكك: إنكار الالتزامات السياسية بمعنى التبرؤ منها.

4. إعلان عدم الإيمان بالله.

وهي معاني تلتقي كثيرا مع نظيرتها في اللغة العربية، فحسب معجم المعاني الجامع:

أَنْكَرَ مَعْرِفَتَهُ : جَهِلَهُ، اِدَّعَى عَدَمَ مَعْرِفَتِهِ.

أنكر كلامًا: لم يعترف بأنّه صادر منه،

أَنْكَرَ حَقَّهُ: جَحَدَهُ، نازَعَه.

إنكار تام: نفي قاطع.

لا يُنكر شيئًا: لا يخفيه أو يداريه.

أنكر الجميل/ أنكر النِّعمة: لم يعترف بالفضل .

أما على المستوى المفهومي فيمكن القول إن الإنكار يكون عادة إنكارا لواقع أو حقيقة ما، وهو بهذا ليس مجرد فعل سلبي أو هروب من الحقيقة، بل هو تعبير عن توتر داخلي بين ما هو موجود وما هو مرغوب فيه. حين ينكر الإنسان واقعا أو حقيقة، فهو لا يقول فقط «لا أريد هذا»، بل يقول ضمنًا: «أريد شيئًا آخر»، أو «لا أستطيع تحمّل هذا الآن». هذا التوتر بين الموجود والمرغوب إنما يكشف عن هشاشة الإنسان أمام قسوة الواقع والحقيقة، لكنه في الوقت نفسه يدل على قوة خفية في داخل الإنسان، قوة الرغبة والقدرة على إعادة تشكيل المعنى. من هذا المنظور يكون إنكار الواقع أو الحقيقة رغبة في إعادة تشكيلهما. إذ الإنسان لا يعيش في الواقع كما هو الواقع، بل كما يفهمه هو، ويتفاعل معه، ويعيد تأويله. من هنا، إنكار الواقع قد يكون «بداية لخلق واقع بديل»، أكثر انسجامًا مع الذات، أو أكثر قابلية للعيش.

أما بالنسبة للحنين فرغم بداهة المفهوم في حياتنا اليومية ، إلا أني أقترح وقفة تأمل في هذا الشعور الغريب، فالحنين يعرف من الناحية النفسية بأنه حالة وجدانية معقدة تنطوي على اشتياق عاطفي إلى الماضي، وغالبًا إلى لحظات أو أماكن أو أشخاص ارتبطوا بالأمان، والحب، والفرح، أو الهوية. وهو ليس مجرد تذكّر فقط، بل تذكّر مشحون بالعاطفة. ومن أبرز سماته النفسية:

1- ثنائية الشعور حيث يجمع بين الفرح والحزن؛ الفرح باسترجاع لحظات جميلة، والحزن لغيابها.

2- كونه آلية دفاعية يستخدمها العقل أحيانًا لمواجهة القلق أو الوحدة، كطريقة للعودة إلى نوع من «الملاذ النفسي».

3- كونه آلية لتعزيز الهوية تساعد الفرد على فهم ذاته من خلال ربط الحاضر بالماضي.

4- دوره في تنظيم الانفعالات: يمكن أن يخفف من مشاعر الاكتئاب أو العزلة، ويعزز الشعور بالانتماء.

وهو بهذا ليس اضطرابا نفسيًا، بل ظاهرة طبيعية، وقد يكون صحيًا ما لم يتحول إلى رفض للواقع أو هروب منه.

فلسفيا، ينظر إلى الحنين كأحد تجليات الوعي الزمني، أي إدراك الإنسان انفصاله عن زمنٍ مضى، ورغبته في استعادته أو التماهي معه. فهو بذلك تعبير عن التوتر بين الكينونة والزمن.

تظهر فكرة الإنكار كأحد قطبي البنية التي تحدثنا عنها منذ بداية الديوان، في القصيدة الثالثة المعنونة «عبور»، حيث نقرأ من المقطع الأول:

«العبور بشكل حتمي،

ولكن مع سبق إصرار مثبط للعزيمة،

خارج المسار المحدد،

نحو الضفة الأخرى للنفي…»

ثم بعد ذلك في منتصف القصيدة:

«أعلى الصفحة

«أنا» عدم مطلق،

إبطال néantisationالنفس الحي

المتحدث باسم كأس ما مقدسة

انتفضت

قبل بزوغ خيط الضوء… ولأنها غير معنية ولا متورطة…

تصر «أنا» على البقاء.»

هناك إذن عبور من ضفة الإثبات إلى ضفة الإنكار، عبور واع، حتمي، وعن سبق ترصد وإصرار. ثم تمضي القصيدة بعد ذلك كلها في ما يشبه مانفيستو لإعلان الإنكار.

الذات الشاعرة أيضا تذهب في الإنكار أبعد من عبارة رامبو»أنا آخر»Je est un autre . والتي ابتذلت لطول وشدة تداولها، إذ عبارة رامبو تمنح معنى للأنا وتحدده في الآخر، بينما قصيدة سعيد عاهد «عبور» تفرغ الأنا من أي معنى أو أمل في البحث عن المعنى، لأنها تمثل إبطالاnéantisation للنفَس الحي المتحدث باسم الكأس المقدسة Le calice. ومعلوم أن البحث عن الكأس المقدسة في المخيال الغربي أي الكأس الأخيرة التي شرب منها السيد المسيح يعتبر رمزا للبحث عن السر الذي يعيد المعنى للوجود.

أيضا منذ البداية يؤسس الإنكار نفسه على خلفية فلسفية العدم المطلق Pur Néant، وأيضا خلفية ميتافيزيقية، إيطال néantisationالنفس الحي الذي يمنح المقدس معناه، أي إبطال لكل الميتافيزيقا المبنية على فكرة النفس الحي سواء الفلسفات الشرقية مثل الهندوسية والبوذية متمثلة في النفَس «أوم» أو الديانات التوحيدية عموما كما في سفر التكوين، الفصل الثاني، الآية 7: «ثُمَّ جَبَلَ الرَّبُّ الإِلَهُ آدَمَ مِنْ تُرَابِ الأَرْضِ وَنَفَخَ فِي أَنْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاةٍ، فَصَارَ آدَمُ نَفْساً حَيَّةً.»

في القصيدة الموالية لهذه القصيدة في الديوان والمعنونة «إنكار» بصيغة المفرد Reniementيتحول أو ينزل الإنكار من مستواه النظري الفلسفي والميتافيزيقي إلى مستويات ملموسة جدا تتحدد في إنكار الأهل والقوم، والقبيلة، والمعتقد في كافة تجلياته الملموسة كما يظهر واضحا من هذه المقاطع الافتتاحية:

«لم أعد أنتمي

إلى قومي،

لم أعد،

لم أعد تابعا لهم

وأبداً

إلى قومي لن أنتمي

وأبدا

لم يحدث

أن انتميت إليهم

«أيتها القبيلة

أنكرك

أعتبر نفسي منفيا من لغتك

السجينة في فم راو من الصحراء ومن سمائك

القبو النهاري

مصفوفة الإسراء والمعراج

منفيا من «أبانا الذي في السماوات»

من ترنيمة قاديش

وما إلى ذلك على سبيل المثال

لا الحصر.»

تعبر القصيدة كما رأينا عن شعور عميق بالتمرد والرفض، حيث يتجاوز الإنكار مجرد الرفض السطحي ليصبح طقسًا وجوديًا مكثفًا. كما يتجلى الإنكار هنا في التخلّي الكامل عن الانتماء للقبيلة التي لا تعني هنا فقط الجماعة من الناس ذات الجد المشترك، ولكن ربما تعني المدينة أو الوطن بل حتى القبيلة الكونية بكل ما ينتظمها من أديان ومعتقدات وطقوس وممارسات. الشاعر يعتبر الانتماء إلى القبيلة بكافة تجسداتها وتجلياتها قيدًا يجب أن يتحرر منه، حتى لو تطلب الأمر المساومة بأشياء مبتذلة ورموز مقززة، فكل شيء يبدو جائزًا في سبيل تحطيم جذور ذلك الانتماء.

لكن نبرة هذا الإنكار ذي الأبعاد الفلسفية والميتافيزيقية والهوياتية تخفت تماما أو تكاد في قصائد أخرى من الديوان، مطلقة العنان لشلال حنين جارف موضوعه كل مقومات ورموز الانتماء الثقافي، مما يجعلنا نتوقف لنستشف لا تراجعا كما قد يبدو بل تراوحا بين الإنكار والحنين، وهذا التراوح ليس تناقضا أو تضاربا عشوائيا بين المشاعر بل هو حركة بنيوية كما أسلفت يحكمها توتر حاد بين قطبي الإنكار والحنين. كما أن هذا التوتر ليس أمرا سلبيا كما يبدو لأول وهلة بل هو في رأيي دليل على حياة داخلية غنية. حياة نابضة، ودليل على وعي متقد، وعلى ذات شاعرة تتفاعل مع الزمن والذاكرة والهوية بشكل حيّ ومعقد.

يحضر الحنين كقطب جاذب في العديد من القصائد: قصيدة «ليلة جديدية» وقصيدة «الجد» وقصيدة «الجدة»، وقصيدة «فوسفينات» وغيرها، وأيضا في المراثي التي تختم الديوان.

الجدة

«أسيرة عن طيب خاطر/ تكسر الجدة قيود حريم البطريرك؛ / من بين الآلهة/ لا تتعاطى إلا مع الله، ولا تقبل إلا إلوهيم؛/ من بين الصلحاء، / لالا عائشة البحرية ومولاي بوشعيب/ وحدهما وبشكل أساسي/ يناسبانها/ من الأمواج/ لا تعرف سوى/ الموجة السابعة؛ / ومن الحياة/ سوى يقين البلى / التماسا لدخول الفردوس.»

الجد

«معتمرا عمامته بشكل مبكر، / يداعب الجد بوقار، / في مقام التمجيد/ مسبحة العاج/ التي هي امتداد ليده المباركة، / يده اليمنى.»

فوسفينات

التي هي عبارة عن لوحات حنينية مفعمة بالشوق واللوعة، وهي سبع لوحات لكني سأكتفي بالرابعة والسابعة:

4

«تسريحة الشعر الأنيقة لتلميذة في بارك سبيني/ أناقة امرأة عابرة على طريق مراكش/ العطر الرخيص لشيخة على طريق أزمور، حناؤها، أوشامها.»

7

«الروعة القصوى للرمال الشاسعة، / وجه الأب الغائم، / صورة الأم الذهبية، / رعب قطة درب غلف السوداء،/ سماق اللوحة اللمسي، / حل المعادلات والرهان بالعبث، / الذاكرة الموشومة والماضي البسيط.»

تتجلى فكرة الحنين في هذه المقاطع الشعرية أعلاه بأبعاد متعددة، تجمع بين الحنين الروحي العميق المتمثل في الجدة التي تكسر قيود الزمن والسلطة باتجاه الخلود، والحنين الرمزي والاجتماعي للجد الذي يعكس الوقار والاستمرارية عبر الطقوس والرموز الأبويّة، فيما تتوزع لوحات «فوسفينات» بين الحنين اليومي الحسي المرتبط بالأماكن والأشخاص البسيطة، وبين الحنين المركب والمشحون بالمشاعر المتناقضة نحو الطفولة والماضي البعيد، ليشكّل هذا التداخل لوحة شعرية متجانسة تعبّر عن الحنين كحالة وجدانية عارمة.

ختاما يمكن القول إن بنية التوتر بين الإنكار والحنين في الديوان تعني أن الحنين ليس استسلامًا للماضي، بل اعترافا بجمال مضى، حتى لو كان ناقصًا أو مؤلمًا. كما أن الإنكار ليس قسوة على الماضي والقوم والقبيلة، بل محاولة لفهم الذات خارج القوالب الجاهزة. وشعور الشاعر بكليهما في آنٍ واحد كما نرى في الديوان يعني أنه كيان حيّ، يتفاعل مع ذاته ومع العالم بصدق. وهذا التفاعل هو جوهر الحياة الداخلية الغنية، التي لا تُقاس باليقين، بل بالقدرة على احتضان التوتر والتناقضات.