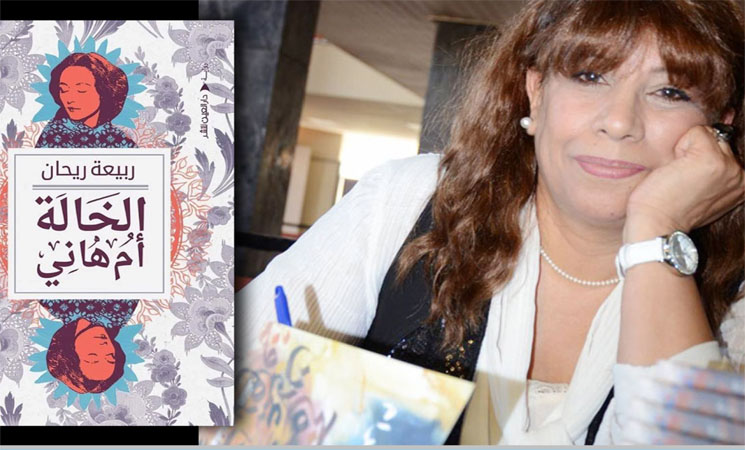

في سياق السرد العربي عامة والمغربي خاصة، تشكل الكاتبة ربيعة ريحان صوتا روائيا متميزا لما تنماز به من تعاط حفري على مستوى الموضوعات. يظهر ذلك جليا من خلال التجربة المتفردة التي راكمتها عبر مسار طويل، بدءا بظلال وخلجان 1994، «مشارف التيه» 1996، «شرخ الكلام» 1999، «مطر المساء» 1999، بعض من جنون 2002، «طريق الغرام» 2013 و»الخالة أم هاني» 2020 وهي كلها منجزات استطاعت أن تخضع لشرط التطور كما جميع الأعمال، وعبر محطات كما جميع الأعمال الأجناسية ولكل الكتاب في العالم.

وإذا كان لا بد من مرجعية ينطلق منها الكاتب في تفاعله مع واقعه، للتعبير عن رؤية تبلورت نتيجة سيرورة تاريخية، معتمدا آلية الكتابة أو غيرها، فإن الكاتبة ربيعة ريحان تستند في ذلك إلى دعامتين أساسيتين: الواقع وما يختزله من صراعات سوسيو اقتصادية. فالكاتبة تمتلك أدوات تنتمي إلى حقول معرفية تستطيع من خلالها مساءلة الواقع، وقد تأتَّى لها ذلك، حيث اختارت من البداية الاصطفاف إلى التاريخ كشرط أساس لتمتل القيم الديمقراطية. وهنا استطاعت أن تبلور رؤيتها إلى العالم. والمتتبع لأعمال الكاتبة يجد، لا محالة، أنها مسكونة بالاحتجاج الجمالي، وقد سجلت ذلك في كل منجزاتها السردية، سواء القصصية أو الروائية وقد سمح لها ذلك بخلق رؤية متميزة تنطلق منها لرصد كل تفاصيل الحياة لتحولها إلى مسرودات. وانطلاقا من هذه الرؤية أيضا يجد المتتبع أن المنجز السردي مع ربيعة ريحان يفوح إيديولوجيا استيتيقية، وهو ما سنكشف عنه. الدعامة الثانية التي تستند إليها، هي مؤطرات الرواية كجنس أدبي يلتقط أدق التفاصيل من خلال تمثلات الكاتبة للواقع ورصد اختلالاته وأعطابه، وهو كذلك سنحاول أن نعيشه مع الخالة أم هاني عبر سارد رقيق يشعر بتقلبات الحالة النفسية للخالة.

في رواية «الخالة أم هاني»، الصادرة عن دار العين للنشر، تطفو شخصية الخالة أم هاني على السطح كشخصية مركزية، وتبئيرها شكل كشفا مُبينا لكل التفاصيل الدقيقة التي يعج بها الواقع من صراعات ومعاناة وآلام. لقد رسمت لها الكاتبة مسارا حياتيا حافلا بالمتغيرات والتحولات، مسارا ضاجا وهادرا ومتحولا. إنها سيرة حياة امرأة لم يسعفها الحظ في بناء حياة مستقرة وآمنة، نتيجة ما راكمته التجربة الذكورية عبر تاريخ لا يعترف إلا بالفحولة في ظل إقصاء متعمد للمرأة. وهو إقصاء لا يوجد له مبرر ديني ولا إنساني. إنه تاريخ بنية تفكيرالرجل العربي بكل حمولاته النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وتلك عوامل، كلها، ساهمت في تكريس وترسيخ فكر ذكوري أبيسي موسوم بالإقصائية والإغراق في الأنانية. في هذا السياق الاجتماعي المشحون بالتشنج تجاه المرأة، والنظرة الدونية لها، باتت الشخصية المحورية والمركزية تحمل آليات الممانعة والرفض لكل أشكال التهميش، غير آبهة بما قد يترتب عن ذلك من ردود أفعال أو سلوكات باتت معتادة عليها. وبانفصالها/طلاقها خمس مرات كانت تضع مسافة دفاعية تُؤْمِن بأهميتها، وتحْمِلها في كيانها لتصنع منها محكيات لذيذة، ذات طابع استعاري، نكاية في غطرسة رجل بلا ملامح بل يختزل كل الذكور في أعطابهم، وما يقر في أغوار ذواتهم العليلة. من هنا أسست الرواية أفقا احتجاجيا تجلت ملامحه في تفاصيل كثيرة وعلى كل مساحة المنجز، بدءا باتخاذ السارد موقفا قلقا من التهميش الذي يطال المدينة، التي تتوفر على كل مقومات نهضة ممكنة، إلا أن التغييب والتهميش حال دون تغيير يرقى إلى مستوى انتظارات المواطن. والحديث عن المكان هو حديث عن الأشخاص بكل ملابساته. جاء في النص: «مدينة صغيرة ذات موارد كبيرة، البحر والفلاحة والفوسفاط والخزف، تقترض من عائداتها مدن كبرى مثل كازابلانكا، وبدل أن تصعد بخطى ثابتة الى الأعلى، هاهي تنزل إلى الأسفل»(ص81). في هذه المدينة التاريخية، التي لم يشفع لها تاريخها في إنصاف المرأة، يزداد الاحتجاج فداحة، لما تركب الخالة أم هاني الحافلة وجارتها مباركة فتتعرض إلى ممارسات تحرشية، وجرأة تجاوزت كل الحدود. نفس مسار العذاب النفسي يستمر لما تصل إلى الخاتم عند ضريح سيدي بوشتى وقد علقت به فصار جَمْعُ من الذكور يتماسون ويحتكون بجسدها البض والأبيض تحقيقا لمتعة استهاميه وشبقية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، خاصة بعد تحقيقها لاستقلاليتها في بيت لوحدها بعيدا عن أجواء العائلة والأقربين تفاديا للشعور بالشفقة من أفراد العائلة، بل زاد قبحا لما أصبحت تتعرض باستمرار للتحرش من طرف الباعة وأصحاب المحلات التجارية. كل الدكاكين لم تسلم من تسلط أصحابها المهووسين بالجنس والأجساد. تعبيرات عن مكبوتات وشروخ في أرواحهم المترهلة. حتى إنها لم تعد تجد الخلاص حتى من أقرب الناس إليها. وقد حصل أن تنكرت في الشارع العام إلى بعض المقربين. في ظل هذه الوضعية المأزومة شكلت الخالة أم هاني نشازا لا يطاق بين دروب مدينة عتيقة تمارس عنفا وإقصاء مؤلمين، ورغم ذلك، لم تستسلم أم هاني، بل أخذ وعْيهُا يتبلور بأن الواقع يزداد مرارة وسط صمت الجميع، وفكرها الدفاعي المناعاتي يزداد شراسة. فالاحتجاج هنا صار يشكل أداة لرفض كل المكبوتات الناتجة عن الضغط والفراغ والسلطة التي تنغص على الرجل كدافعية داخلية لا تهْمَدُ في ذهنه ووجدانه، فيفجرها غضبا في سلوكياته اليومية. تقول الكاتبة في ما معناه فلا الجمال ولا الاخلاق ولا النباهة تنفع كمعايير لاختيار المرأة. فالمرأة في العرف والتصور، تم تشييؤها كباقي الأشياء التي لها تاريخ صلاحية معين. لماذا لا يشفع كل ذلك الجمال للخالة أم هاني، حتى تعيش سعيدة؟ لماذا لم ينزلها منزلة الاثيرات ذوات الحظ المبتسم؟. إن السؤال مظهر آخر من مظاهر الاحتجاج والرفض الذي فجر حزنا عميقا في نفسية السارد لأن المجتمع بهذا التصور والنظرة المرضية والإقصائية لا يعترف للمرأة بجمالها ولا معرفتها، ولا حقها في الحياة حرة كريمة أبية.

في المنجز الروائي «الخالة أم هاني» تلتهب وتستعير نار المقاومة ضدا على الترهلات التي تَسِم العقلية الذكورية خلال فترة من تاريخ المغرب الذي كان يطمح المناضلون الحالمون فيه إلى إيلاء المرأة الأهمية التي تستحقها، والتي تشكل مدخلا من مداخل الحداثة التي ستميز عصر الاستقلال كعصر للانفتاح والانفراج وبناء وترسيخ مفهوم الديمقراطية. في الرواية تتجاور السوسيولوجيا بعلم الجمال بالتحليل النفسي وبتسريد ذوات جريحة، سواء تعلق الأمر بأم هاني أم بجاراتها أو قريباتها. وبشكل عام المرأة التي ينظر إليها كأداة للتفريخ وتفريغ اللذة العابرة ضمن شروط القهر والغصب والإقصاء حتى في الفراش المشترك.

نموذج الخالة أم هاني يشكل رمزا وعلامة للتعبير عن معاناة المرأة، فاستحالت أم هاني كائنا يستشعر الألم داخل كل امرأة تملك آليات المقاومة والدفاع، تحقيقا للاستقلالية وسط آلة طاحنة ومدمرة لكل مقومات الحرية والكرامة. من هنا يمكن أن نسجل أن الكاتبة ربيعة ريحان تنطلق، في مغامرة، من محاولة للكشف عن ملامح وتجليات الظلم والجور الذي استشرى في المجتمع، واضعة، تحت المجهر، الواقعَ بكل غليانه وصراعاته اللامحدودة للمساءلة النقدية. ولعل الحفر في بنية العلاقات التي تؤسس لها الخالة أم هاني انطلاقا من تسريد السلوكات والأفعال، لهو السبيل إلى الكشف عن مواطن الخلل ومحاور الشرور التي تجد بطلة الرواية نفسها في مواجهة صريحة ومباشرة معها.

في الرواية نصوص غائبة، تحققت على مستوى استثمار اللغة الاحتجاجية وخرق قواعدها القيمية (وهنا نذكر بوكوفسكي ومحمد شكري وكثيرا من الكاتبات والكتاب في العالم) لغة فاضحة مستفزة قاسية وبجرأة استلزمها سياق الموضوع، لتشكل لغة، إلى جانب الاحتجاج حجة وبرهانا.

وفي هذا الصدد يرى باحثون أن العالم الذي يمور من حولنا ويتحول باستمرار، يشكل ارتجاجا في دواخلنا ما يجعل المبدع دائما يتفاعل ويطرح أسئلة حارقة. والمبدع هو الذي يحمل هم التغيير (بحسب منظور سارتر، ويرسم انتظارات الإنسان).

بناء على تحليلنا للمنجز السردي» الخالة أم هاني» نسجل: إنها رواية موضوع تعالج عقدة مجتمع يعاني من هاجس التمييز، وقد كشفت عن تحليل نفسي عميق للشخصيات من خلال البناء الدرامي للشخصية المركزية والكشف عن جراحها وآلامها. كما أنها تشكل بحثا عميقا في بنية تفكير مجتمع، يعاني من عقلية تعرف اختلالات كبيرة، وتصلح كمادة للسوسيولوجيا. وقد أبانت الكاتبة عن بحثها التفصيلي والعميق في أغوار النفس والذات لشخصية أم هاني في تفاعلها مع الواقع. وإذا كان المنجز الروائي، كما يرى بعض المؤرخ والباحثين، يستلزم الخوض في التفاصيل الدقيقة التي تجعل منه منجزا خالدا وكلاسيكيا، فإن ما برعت في صناعته الكاتبة هو خلق مسافة كبيرة بينها وبين الأحداث العابرة التي تشكل فقاعات، لتنصرف الى الاشتغال على حدث يشكل جزءا لا يتجزأ من بنية تفكير المجتمع وانشغالاته، والكاتب الحقيقي هو القادر على تحويل هذا الحدث، الذي يرتبط بقضايا الأمة وليس ظاهرة عابرة، إلى كتابة جديرة بتخليد العمل السردي.

ومن خلال البناء السردي وما يستلزمه من آليات فنية استثمرت الكاتبة شعرية لغة، كسرت حدود الطابو، لغة تنتمي الى الهامش وإلى ذاكرة وجدان المجتمع. عبرت بصدق وبعنف واحتجاج، ضد الواقع المأزوم، كما التمس السارد، الذي تربطه بالشخصية البطلة علاقة خؤولة، تقنية الحوار والتقرير الصحفي انطلاقا من ترتيب عدد الزيجات الخمس وتفجير ما يعتمل، من ثراء محكي، في خاطر المرأة العنيدة والمتمردة «أم هاني».

بنية الاحتجاج في رواية «الخالة ام هاني» للروائية ربيعة ريحان

الكاتب : عبد الرحمان شكيب

بتاريخ : 27/05/2022