في روايتها الأخيرة «بيتنا الكبير» تغوص الكاتبة ربيعة ريحان، كما هو ديدنها، عميقا في الطبقات الرسوبية لرحم المجتمع المغربي بكافة تلاوينه الثقافية والاجتماعية والإنسانية في منطقة من جغرافيا المغرب العميق، حيث نبتت هناك سلالات الرجال الأشاوس، مستحضرة الأماكن، مسترجعة الذكريات والمشاعر التي سكنتها وترسخت بذاتها ، حيث تعمل الحواس جميعها على استرجاع هذا الكم الهائل من الصور والمشاهد في علاقة جدلية تنشيطية بين الذاكرة والفضاءات التي تعتبر من الدوافع الأساسية والحاسمة في عملية الإبداع والكتابة ككل.لهذا وتعالُقا مع ما سبق، فالعلاقة عتيدة، والترابط الوشائجي بين الذاكرة والمكان قائم على الاستحضار والاسترجاع وفي تعايش تفاعلي مزمن دائم .

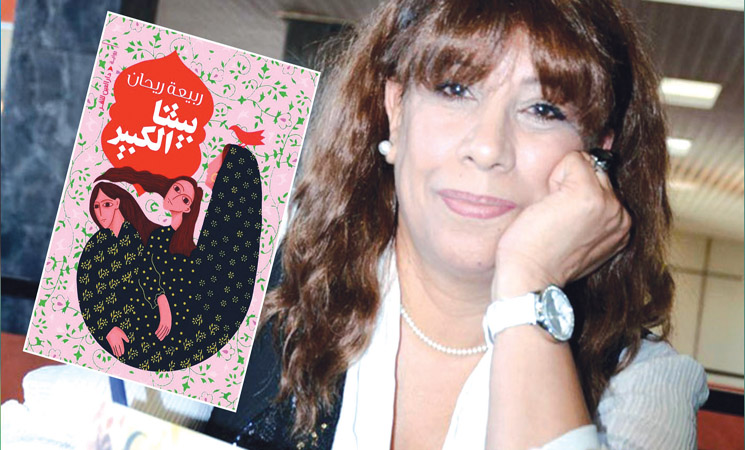

وتعد ربيعة ريحان واحدة من الأديبات المغربيات اللواتي كسرن هيمنة حضور الأسماء الذكورية في مسابقات جوائز الرواية العربية، حيث صنفت “ بيتنا الكبير “ الصادرة في 300 صفحة عن دار العين للنشر، ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر لسنة 2023 وهي الرواية الثالثة لها بعد “طريق الغرام” و”الخالة أم هاني” وبعد تاريخ إبداعي حافل بالأعمال القصصية العديدة.

تندلع أحداث هذه الرواية من أمام البيت الكبير في مشهد سينمائي، تظهر فيه الرّاوية فريدة وهي طفلة صغيرة تودع جمهورا غفيرا من الأقارب، تحت قيادة الجد الأكبر»كبور»، منطلقة نحو المجهول مع أبيها «أحمد « مغادِرة أمها ( عقيدة )،التي تركتها هناك في البيت الكبير غير مدركة سرّ مراسم هذه المغادرة الاضطرارية والوداع المفاجئ.ليكون هذا التذكار هو المنطلق الحقيقي الذي اختارته الراوية «فريدة” وهي في أوج نضجها الفكري والفني،وهي بصدد التهييء لكتابة السيناريو الذي ظلت تحلم بتحقيقه على أرض الواقع، إذ طفقت تستحضر له صورا ومشاهد ولقطات حياتية من سيرة الجد، حتى أفرغت وعاء ذاكرتها ليستحيل في آخر المطاف لرواية ممتعة تشد الأنفاس، في خطاب روائي يعبر عن معاناة بطل تكالبت عليه ظروف قاسية ومفاجئة، تجعله يغادر أرضه وموطنه مكرها .

من هذه البداية يتم تقديم الحدث النواة كنتيجة، لتبدأ الأحداث الصغرى المسببة للحدث الأكبر، تنساب في متوالية سردية غاية في الإمتاع،اشتغلت فيها الكاتبة على نبش الذاكرة وعلاقتها بالمكان منذ أول هبّة مقاومة مفاجئة، وردة فعل عنيفة من «كبور» تجاه أحد رموز الفساد، رافضا ممارسات قوى القهر والتسلط في زمن عانى فيه المجتمع المغربي من بطش الاستعمار وعملائه من جهة، وسيادة السيبة من جهة ثانية.

من هنا تنطلق أحداث الرواية، حيث سيقول القدر كلمته، ويستبدل البطل حياته مرغما ويتقولب مجبرا في قالب جديد، قاطعا الأوصال مع قبيلته “ الجذور “ ويبني بيتا، بل وطنا كبيرا ، متحررا من كل أشكال العبودية ليؤسس كالطائر الحرّ، لبداية حياة أفضل، في عالم حر، يكون هو سيّده ومولاه، لتنطلق سلالة المجد في رحلة شاقة للبحث عن هوية جديدة .

وفي عملية قدح لزناد الذاكرة واسترجاع شريط الهجرة، والنبش عميقا في وصف تركيبة الجد النفسية والجسدية، وسلوكه الطاغي في الشهامة، تعود الرّاوِية لتحكي حكايتها هي، وذاكرة الأمكنة التي تحكمت في شخصيتها وهي الحفيدة المدلّلة المدينة لجدّها بتحديد ورسم مصيرها وإكساب حياتها بعدا آخر ص 108.

وحول نقطة ماء استأنف البطل حياته من جديد مع التاريخ والمكان، لمّا استلقى ذات لحظة فارقة، وهو في كامل عريه، في نهر «تانسيفت»، ليتطهّر من كل أثقاله وأوزاره. وهناك غرس عصاه بقوة (هنا ستكون لي حياتي / ص 49 ).وفي اكتشافه لعالمه الجديد وجد كبور في رحابته مجالًا لتحقيق الذات، والشعور بالحرية والأمان، فيستقطع له من هذا الفضاء الشاسع مملكته الخاصة، فتتفنن الكاتبة بأسلوب سلس وبلغة راقية، في تشكيل لوحات طبيعية تنمو وتكبر وتتشكل ملامحها أمام أنظار القارئ كأنما هي مشاهد حية تتبدّى في الهضبة كما في الورق . وفي سباق سريع مع الزمن يشيد النواة الأولى لأكبر بيت ص(62) فيتماهى مع المكان ويتكيّف مع الطين والأرض ويفرغ فيها كل شحناته الإيجابية (مٌظهِرا طاقة خارقة لا يقدر جنّيّ على مثلها ص 76)، ويزرع فيها الحياة، ليكتسب مع مرور الزمن طاقةً داخلية ساعدته على التوازن والصمود.

ومن الإشارات الموحية هي اختيار الجد الهضبة كموئل ومعقل له، في دلالة واضحة على الشموخ والسمو كالنسور تبني أعشاشها في علو شاهق بعيدا عن الرعاع. فعاش حرًّا طليقا في موئله الجديد بلا حدود ولا قيود. وهنا يأتي الفضاء بكل دلالاته الظاهرة والمضمرة ندّا منافسا للشخصية المحورية، حيث لم يأت مؤديا دورا تركيبيا في البنية السردية للرواية فحسب ، بل جاء بطلا فاعلا حاسما في تشكيل أبعادها الدلالية المتوارية خلف السطور، والثاوية بين الكلمات والمعاني .

وبهذا نجدها رواية تزخر بالدلالات الرمزية، مأهولة بالعديد من مظاهر التحول و»الميتامورفوز» على مستوى الحيز الفضائي الذي تغير بضربة عصا وغدا عالما آخر ينغل بالحياة.

على مستوى التقنيات الفنية في الرواية، فقد أفلحت الكاتبة في الدقة اللامتناهية في الوصف حيث تتبدى لنا الأشياء والشخصيات والمناظر الطبيعية كأنما نراها رأي العين شاخصة أمامك تتأملها، بل تكاد من شدة ودقة الوصف تلمسها، كما هو الحال في وصف «البيت الكبير»ص 130/ الذي يحتل هضبة بأكملها هناك ص(143 و(144 وغيرها من المشاهد المتعددة في الرواية التي أبدعت فيها الكاتبة في الوصف الدقيق بلغة شاعرية أنيقة تنحو منحى بسيطا عاديا لا تكلف فيه ولا تكليف. وعلى الرغم من ظهور البطل بمظهر النموذج الأبيسي ، من حيث الحضور الطاغي على الأحداث وشدته وغلظته وحزمه عبر إضاءة كل الجوانب الانفعالية في شخصيته، وتشريح المستويات المختلفة لمَناشطِه الذهنية، فإنه بخلاف ما يتبدّى للمتلقي من أول وهلة، لم يكن متسلطا ولا قاهرا وسلطته المطلقة لم تكن أبدا مدعاة لدونية الآخر،أو على حساب الأنثى، إذ استطاعت الكاتبة، بقدر كبير من الحنكة السردية، والدقة في الوصف، أن تسبر مشاعر البطل الداخلية والأبعاد النفسية لهذا النموذج من الرجال الاستثنائيين في صراعه مع الزمن.ومن خلاله ينعكس واقع مغربي موغل في الحياة البدوية، وما كانت عليه الأرياف زمن السيبة، في تسجيل بارع للأحداث بسرد شيق، ينهل من زوّادة الذاكرة الطافحة بالمفاجآت المدهشة حتى نهاية الرواية.

ركزت الرواية على عنصري الوعي بالواقع أولا، والتمرد على السائد ثانيا،ويعتبر هذا نضجا سابقا لعصر البطل بدءا من الطفرة النوعية التي شكلت تحولا جذريا في حياته ليدخل في تحد مع الذات أيضا / (ص 187.) ويرسم له مسارا يتسم بالوعي والإدراك، ومقاومة الجهل كسبيل وحيد لمقاومة المستعمر. فتمكن بحسه المستشرف لما يحبُل به المستقبل “ (أن نقل بيته من عالم الجهل إلى عالم المعرفة)(ص 178 ).

وفي إشارة لبيبة إلى فضيلة حُسن التصرف والتدبير، تتذكر الرّاوِية كيف أقدم في خطوة جبارة على ارتياد قاعات السينما(ص )243 الشيء الذي حفّزها على حب السينما والشغف بهذا الفن الراقي.. كل هذا لدحر هزيمته الأولى و»القطع مع الماضي والقدرة على التغيير والتطلع إلى الأفضل، وأن حياته الجديدة، لا ينبغي أن يفسدها شيء من ذاك الطابع الحزين للمشتاقين والمتعلقين بالماضي” ص «209. وهناك العديد من الحمولات المضمرة التي تحبُل بها الرواية خاصة أننا إزّاء عالم من الأمكنة والفضاءات التي مزجت فيها الكاتبة بين الواقعي والحقيقي والمتخيل تدفع القارئ دفعا لتوهمه بواقعية الأحداث. وقد رصدنا في الرواية مجموعة من الإحالات على الحياة السياسية والاجتماعية والدينية السائدة آنذاك في القرى والبوادي المغربية، حيث تحضر طقوس الأعياد وإحياء ليالي التّرتيل (ص 183 ) وألعاب الفروسية .هذا علاوة على تطرق الكاتبة لفترة قاتمة من التاريخ الأسود للحكام والباشوات الطغاة في عهد الاستعمار» (ص 90(

وعلى مستوى ضبط الإيقاع الزمني، وعلاقته الجدلية بالأمكنة والفضاءات والذاكرة، فقد ناورت الكاتبة بفنية عالية للمزج بين الأزمنة عبر تداخلها وتقابلها وتناظرها بطريقة متقنة، حيث زمن التذكر والذاكرة، وزمن الساردة وهي طفلة على مشارف المغادرة،ثم زمن الحدث/النواة يوم الإطاحة بالجابي، والزمن الاسترجاعي المسيطر والممتد طولا وعرضا في الرواية، والزمن الحاضر لكاتبة السيناريو. وفي هذا التلاعب بالأزمنة في تداخلها وتوازيها وتعاقبها، يتناوب ضميرا المتكلم والغائب بأسلوب سلس مشوق اعتمدت فيه الكاتبة تقنية الإرجاء والاسترجاع والتذكر، الشيء الذي زاد الرواية متعة وتشويقا.

ولهذا كله، فالرواية شكلت إضافة نوعية للمنجز السردي المغربي والعربي عامة، ومازالت في حاجة للمزيد من الدراسات النقدية والقراءات الجادّة لسبر أغوارها بالتأويل والتأويل المفرط لاستنطاق الصامت فيها، واكتشاف ما لم يقل ولم يكتب..

«بيتنا الكبير» للأديبة ربيعة ريحان جدلية العلاقة بين الذاكرة والمكان

الكاتب : عبد الواحد كفيح

بتاريخ : 28/06/2024