استحضار مركّب لسيرة وهمّ العروي الفكري والتاريخي والتاريخاني

ثالوث الإصلاح

ورث المغرب عن الحماية الفرنسية ازدواجية مزمنة ومتعايشة في الاقتصاد، والمجتمع، والإدارة، واللغة والثقافة. كان الاستقلال يعني مشروعا للتوحيد، أو بالأحرى احتواء كيان لآخر. من هنا ( سياسة المغربة، ثم التعريب، واحتمالا الأسلمة ) (ص58). كان لرجل السلطة أهدافه الخاصة، وفي مواجهته ثلاثة رجال يديرون النقاش: – الأول خريج القرويين المعرّب والداعي إلى استعادة أهمية الشريعة..

– الثاني محام مفرنس يلح على استمرارية نموذج الإدارة الموروثة عن الحماية.. – الثالث أستاذ الرياضيات المفرنس هو أيضا، والساعي « إلى تعزيز وتوسيع التجهيز التقني للبلاد «(ص59) وكل مفاخر الإدارة الاستعمارية..

يمكن الإحالة بالتوالي، على نماذج علال الفاسي، وأحمد رضا اكديرة، والمهدي بن بركة..وتاليا على ثلاثة نماذج حزبية..هذا الثلاثي هو معطى تاريخي، كل واحد من الرجال الثلاثة يحيل « بوعي وإصرار إلى رجل آخر واجه قبله وضعا يشبّهه بوضعه هو، وهذا يفعل من جهته الشيء نفسه « (ص59). وهكذا يظل هذا الثلاثي ذاته في كل الحالات المشابهة المعروفة..فيوافق الثلاثي المغربي ثلاثيا مصريا، وسوريا، وغربيا، وروسيا، وصينيا، وهنديا. وراء أسماء الرجال الثلاثة تكمن أحداث تاريخية متوالية تشير إليها عبارات: الإصلاح الديني، الثورة الديمقراطية، والثورة الصناعية الإنتاجية بعامة. تتمثل وجوه الإيديولوجية العربية المعاصرة في:

أ- أن الشيخ سيد قطب يناقش ليبرالية تتجلى في نظام برلماني مزيف يهيمن عليه إقطاعيون أميون فاسدون، بينما الشيخ محمد عبده كان يناقش ليبرالية من طبيعة مخالفة وبنظام برلماني أكثر قبولا. الشيخان يعتمدان نفس المراجع، ويستعملان في بعض الأحيان نفس العبارات، ويؤيدان نفس الاستدلالات، ومع ذلك فسيد قطب ليس شيخا كما كان محمد عبده قبله، والأخير، أيضا، ليس شيخا بالمعنى الذي كان عليه أساتذته في الأزهر. محمد عبده هو ابن المكان والزمان ( مصر بإصلاحات محمد علي باشا تحت الاحتلال الإنجليزي)، عارض أساتذته في الأزهر، كما عارض المهاجرين الصحافيين الشاميين المسيحيين. هنا توقف تفكيره، فأصبح يفكر بردود الأفعال. لم يكن سيد برنامجه، فتراه يقول نعم لإصلاح ديني يهم العقائد، ونعم لإصلاح الإدارة، ونعم لفهم الطبيعة قبل استغلالها. وفي هذا النعم الثلاثي تراه يرضخ للتاريخ. أخطأ محمد عبده ضالته في تصحيح رأي الآخرين في الإسلام، ولم يستطع فرض نفسه كعالم كلام، ولم يتمكن من تقديم نظرية في التاريخ الإسلامي، ولا من تأسيس نظرية في التأويل. إن جهله بأسس الليبرالية هو مكمن قيوده العقلية. ولعل محدودية أفقه الفكري هذه، واهتمامه المستمر بالسياسة (رغم أنه لم يكن في قلب الحدث) هما في أصل كونه « نموذجا نوعيا «(ص82). لقد دعا الحاكم إلى إصلاح المنظومة التربوية أولا..لكن نصيحته ظلت ناقصة، فالأزهر ظل قائما موقرا، وإلى جانبه أقيمت مؤسسات أخرى، فتم تطبيع وترسيخ ازدواجية ثقافية ما تزال تدر الأضرار والمفارقات والمتناقضات إلى اليوم..

بعد عبده، توالى عدة شيوخ من طينته لما تتكرر الشروط نفسها (عبد الحميد بن باديس، الطاهر بن عاشور، وعلال الفاسي).

إن المبدأ/ الصيرورة الذي يرى أن الإصلاح الديني الثقافي والتشريعي هو قاطرة كل إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي لم يطرح بعد موضع سؤال. لذا نجد شيخ اليوم المنفتح على ثقافة أكثر شساعة وتنوعا، والمستعمل للغات أخرى، والمستأنس أكثر بتقنيات العصر، أكثر تشددا ومحافظة من محمد عبده، مثلما كان سيد قطب مع الأخير، وهذا مع أساتذته، وكما ابن خلدون في سياق مكان وزمان آخرين.

ب- الوجه الثاني، في هذه الإيديولوجية العربية، جاء ليناقش الشيخ حقا، لكن الاثنين يشتركان في السطحية، مادام هذا المنافس الجديد لا يعمق من جهته معنى الحرية. هو رجل السياسة، لكن دون معرفة بالمصادر والسياق التاريخي للسياسة. إنه رجل قانون (محاميا) وخريج مفرنس لجامعة حديثة، وبالتالي هو الوجه الثاني للازدواجية الثقافية. فإذا كان مصدر إصلاح الشيخ هو (الإيمان)، فإن مصدر إصلاح رجل السياسة ( الذي يسمي نفسه ليبراليا دون اكتراث بالأصالة اللغوية والتاريخية للمفهوم) هو نظام الحكم، وأما إصلاح الممارسات الدينية فعليها الانتظار..لكلّ أولويته التي تغفل وتنقص ما يطالب بإصلاحه الآخر. إن أفقهما معا محدود، لذا جاء إصلاحهما معا (العقيدة المطهرة عند الشيخ، والدستور العزيز على رجل السياسة) ناقصا متحيزا وغير مقنع.

ج- الوجه الثالث هو داعية التقنية. مصدر هذا الوجه هو مسيحيو الكوليج السوري ( الجامعة الأمريكية لبيروت في ما بعد) النازحون إلى مصر، والمؤسسون لصحافة تهدف إلى تعميم العلم بالمعنى الحديث كإيديولوجيا لاحقة لإيديولوجيتي المصلح الديني والمناضل السياسي. هذا النموذج ليس رجل علم، وإنما داعية تقنية ( سلامة موسى، والمهدي بن بركة)، لأنه لا يفقه في الكيفية التي يبنى بها العلم في المختبر وفي تكنولوجيا المعمل. إنه مجرد مستعمل نفعي لمنتوجات العلم، بينما الأخير مفتوح أبدا نحو التجديد والابتكار. في نظر داعية التقنية هذا، الإنتاج المادي/الثروة/القوة، هو الطريق الملكي إلى إصلاح الديني وسبيل الحرية. إنه إيديولوجيّ الدولة القومية (توفير القاعدة المادية للدولة)، بعدما كان رجل السياسة إيديولوجيّ الدولة ما بعد – المستعمرة (همّ إعادة بناء المؤسسات)، والشيخ إيديولوجيّ الدولة المستعمرة (طب النفوس). وهذا تسلسل منطقي يعيد إنتاج ما عرفه التاريخ الأوربي.

إن هذه الأنواع الثلاثة من الإيديولوجيا تتسلسل وتتتابع في نفس الوقت، لكنها لا تحضر في الحاضر نفسه. وحتى المكانة البارزة التي صارت إيديولوجيا داعية التقنية تحتلها، لا تطابق إيديولوجيا الدولة القومية. فأهلية ومقومات مصر لزعامة الدولة القومية تحول دونها عدة عراقيل ومعوقات. وخارج اللغة العربية، كمقوم مشترك، كل شيء يقسم الأمة العربية، وخصوصا الولاء والرهان السياسيين. لم تكن الدولة القومية أبدا واقعا سياسيا، وإنما مفهوما مجردا. إن ما فشل بالنسبة للمجموع العربي « مازال يمكنه أن ينجح في كل بلد على انفراد «(ص98). لقد تحول أمل داعية التقنية في الوضعانية إلى عائق. والأفق المؤكد للدولة القومية هو الماركسية الموضوعية. كل الثلاثي العربي يدعو إلى العمل، والتموقع في سياق التاريخ ويرى ظاهرة الاستعمار، حقا، نوعا من القطيعة مع الماضي. ومن ينفي القطيعة ويصر على الاتصال في التاريخ العربي الإسلامي الثقافي والحضاري، يخضع نفسه بإصراره المزعوم على « تفكيك « الناقد الإيديولوجي.

الماركسية الموضوعية

كان برنامج الدراسة في مدرسة العلوم السياسية يتعلق بالاستئناس ببنية الدولة الحديثة، ونشأتها، وإيديولوجيتها، وكيفية عملها (ص31). في هذه المدرسة ارتفع ذ. العروي نحو القاعدة العامة، وهو المشغول بقضايا المغرب. فكان همه معرفة الدولة الحديثة، وليس الدولة الفرنسية. الاقتصاد الرأسمالي المتقدم، وليس الاقتصاد الفرنسي. الطبقة الحاكمة المستنيرة أو الفاشلة، وليس البورجوازية الفرنسية (ص35). والماركسية هي النظرية التي من شأنها المزج بين كل هذه القضايا في كل معقول «مهما كان الشكل المبسط المبتذل الذي تتخذه» (ص35). اطلاع العروي على مفهوم التخلف كمفهوم سوسيو- اقتصادي جعله يعي جيدا الفرق بين دولة كفرنسا تشعر بحاجتها من جديد إلى دولة بعد الحرب العالمية الثانية، وبلد ليس له دولة بالمعنى الدقيق كالمغرب..معرفته ببنية الدولة الحديثة تأسيسا وقوة ودواما..جعله ينظر إلى تولي النخب التقليدية هذه المهمة الإصلاحية « من باب الأوهام، إنه الأمل في علاج الشر بشر أعظم «(ص37). إن معرفة الدولة الحديثة تقوم على مساءلة التاريخ، ومعرفة الاقتصاد كسياسة منتجة فعالة، والاستناد إلى إيديولوجيا تبخس القديم وتعطي القيمة للجديد (ص37). فالعروي الذي لم يعد مدعوا ولا معنيا بالاندماج في النظام الفرنسي، والرافض أن يظل بلده غارقا في التخلف، وجد الدليل في ما عبر عنه بمفهوم « الماركسية الموضوعية «. إن الماركسية، وبرامج البحث التي تستلهم المادية الماركسية (التاريخية أو الجدلية) عانت من التبرؤ بل والتوقف بعد تفكك المعسكر الاشتراكي، ولم يكن ذلك عند العروي إلا من قبيل الاستخفاف والجهل «عند المعادين للماركسية أو لمن يعتبرون أنفسهم جاؤوا بعدها «(ص54). إن الماركسية الموضوعية هي الأفق المؤكد للدولة القومية في ظل فشل إيديولوجيا الإصلاح الثلاثية.

تحيل الماركسية الموضوعية عند ذ العروي إلى ماركس صاحب (الإيديولوجيا الألمانية)، وليس مؤلف (الرأسمال). وإذا كان ماركس، بنظر سارتر، يطرح سؤالا فلسفيا يتوجه إلى الإنسانية جمعاء، فإنه عند العروي يهم جزءا من هذه الإنسانية تلك التي توجد تحت نير السيطرة الأجنبية والتأخر كما فعل ماركس مع ألمانيا المتأخرة عن فرنسا والطامحة إلى استدراك هذا التأخر. إن أفق التجاوز يظل ممكنا لأنه سبق أن تحقق، وقد يكون وجها آخر لملاحظة ابن خلدون المؤرخ، في أن المغلوب يقلد دائما الغالب..هو، إذن، بعد جديد يسمه العروي ببعد «المستقبل – الماضي» (ص103 ) الذي يعمل فيه بالضرورة الزعيم المصلح. وإذا ما تم تجاهل هذا الوعي، فإن ذلك لا يوقف العمل، وإنما يجعله مترددا وأقل فاعلية. وأما النزوع الانتقائي فلا يطرح مشروعا إلا لعرقلة مشروع آخر. وهذه هي مأساة الخلطة العجيبة بين الأصالة والمعاصرة التي ما هي إلا خدعة لاستعادة القديم.

الماركسية الموضوعية (أو الإيديولوجيا أوالبرنامجية) هي، إذن، رافد ثورة ثقافية حقيقية يستحيل دونها التطلع إلى إصلاح سياسي، أو تطور علمي حقيقي. إنها بالنتيجة سند سياسة الإصلاح والتحديث التي تعد بها الدولة القومية الوثوقية المازجة بين التجريبية والوضعانية النفعية والذرائعية..حتى وهي (=الدولة القومية) تتحاشى التصريح بها (=الماركسية الموضوعية). وهذا على عكس الماركسية العلمية التي تقدم نفسها كعلم صالح لكل زمان ومكان.

الماركسية الموضوعية، بمنهجها الإجرائي وبأسسها النظرية (وضعانية، تجريبية، تاريخانية)، إذن، هي الأكثر ملاءمة لحالنا، والضامن لنجاحنا ومنفعتنا، والمختزلة لوقتنا..

الفلسفة

عبد الله العروي لا ينبذ الفلسفة، وكان بالإمكان أن يكون أستاذا لها. لكنه صار أستاذا للتاريخ. فهل كان سيتخذ موقفا مختلفا في الحالة الأولى؟ مهما يكن، فإن الظروف والسياقات والأمكنة هي التي تحدد المصائر الفكرية. حصل هذا عند عديد من الأعلام (سارتر الوجودي، ألتوسير الماركسي ضد النزعة الإنسانية). وبالنسبة للعروي فالظروف التي عاشها كانت ستجعل منه تاريخانيا حتى لو أنه درس الفلسفة بدل التاريخ والعلوم السياسية..(9).

قرأ الرجل مبكرا (خلال سنوات التعليم الثانوي) نيتشه وشوبنهاور، لكنه يقول على غرار سارتر مع ماركس «قرأت نيتشه، فهمت كل شيء ولم أفهم شيئا». ومع ذلك فقد استخلص بأن التسليم بأن «أعمال نيتشه تنتمي إلى الفلسفة، فلا شيء يميزها حينئذ عن الإيديولوجية «(ص13)، عن عقيدة في الحياة كما غيره من الفلاسفة.

إن الفلسفة فن للعيش، ونيتشه ظل عند العروي « فنانا «، ومفهوم الانتحار عند نيتشه «وكذا نزعته الفردية المسعورة « لا يعني تدمير الجسد، وإنما «يدل على طلاق بائن دائم مع التاريخ والمجتمع والعقل والكلام»(ص14)، وكذا «مع الواقع والوطن والأسرة والتراث»(ص21).

إن ما تم تقديمه على أنه فلسفة جديدة، أو جوهر الفلسفة «ليس إلا مجرد شرح لكلمة العدمية»(ص14). وكما أن عبارة «مات الإله» لم تدفع العروي إلى إعلان إلحاده، فكذلك القاعدة الديكارتية لم تدفعه إلى الشك في المنظومة الكلامية التقليدية. إن هذا المنهج الديكارتي ما هو إلا تحايل بيداغوجي يبرر استعادة الحقائق التقليدية بعد أن توضع موضع شك.

إن الفلسفة لا تعني الشيء نفسه في فرنسا وألمانيا وانجلترا والنمسا وأمريكا..

يطرح المؤرخ عدة أسئلة وإشكاليات، يستبعدها الفيلسوف الخالص على الفور. ومن أمثلة ذلك: الفلسفة اليونانية؟ العقل؟ الأسطورة؟ الجدل الوسيطي (المسيحي والإسلامي)؟ علاقة الفلسفة الحديثة بالإيديولوجيا؟ الميتافزيقا؟ الحقيقة الفلسفية؟. وما كان من العروي أن يطرح هذه الأسئلة إلا لكونه مؤرخا معتادا عليها وعلى غيرها. وهو ما سيكون منتفيا تصوره والتعبير عنه لو كان قد تلقى تكوينا فلسفيا، (يناقش العروي مرارا في هذا الكتاب التاريخ كما كان يمكن أن يكون في سيرته ومسيرته الشخصية..) أو بالأحرى تخصصا فلسفيا بدل التاريخ. الرجل ملم كبير بالفلسفة قديمها وحديثها، ونقده للفلسفة نابع من هذا الإلمام.

إن ما تقوله الفلسفة عن الحقيقة، مدون دوما في سجل التاريخ.

مات علم الكلام، واختنقت الميتافزيقا، لأنه لم يعد من الممكن الإسراف في الله والماوراء. فلم يبق العلم والسياسة الحديثين للباحث المسلم إلا الحدس والاستبصار، حينئذ سيكون الشرق، وسيكون تصور ابن سينا لمشروع فلسفة «مشرقية» مخالفة لفلسفة أرسطو سابقا، هو اعتناق فلسفة الإشراق حديثا، وهكذا يسود التوحيد، وتنتفي التعارضات والنقائض، ويتعاون باحث مسلم مبتهج باستعادة تراثه مع باحث غربي قطع مع تراثه (الغربي). لكن وماذا نفعل بالشرق الأقصى؟ يتساءل العروي بصدد فلسفة الإشراق، أو فلسفة «شرقية»(ص146). حصل هذا بالتزامن مع تراجع الحديث عن الجدل والتاريخانية، وتزايده عن البنيوية والتأويلية والإبستمولوجيا، مما مكن من الوسائل التي تدعي الحياد، وتدعو لتجديد المصنفات الإسلامية..(ص149).

ظل الفيلسوف دوما شخصية عمومية (مستشارا وطبيبا ومنجما وكيميائيا ومربي وخطيبا..) يقوم مقام القس ويلعب دوره، ولا يختلف وضعه عن العالم أو الفنان. لقد ظل ينوس بين الإيديولوجيا التي تتيه واليوطوبيا التي تحلم. إن وظيفة الفلسفة في البلدان التي بدا فيها الخيال دوما موضع شبهة هي أن يكون مراقبا يخاطب عقل المجتمع، دركيا.. بينما وظيفته في المناطق التي كان فيها الخيال محط تودد وترحيب، هي التوهم/ الرؤيا التي تخاطب خيال المجتمع..» أحدهما يكون في خدمتنا نهارا، والآخر يعزينا في ليالي سهادنا.»(ص156).

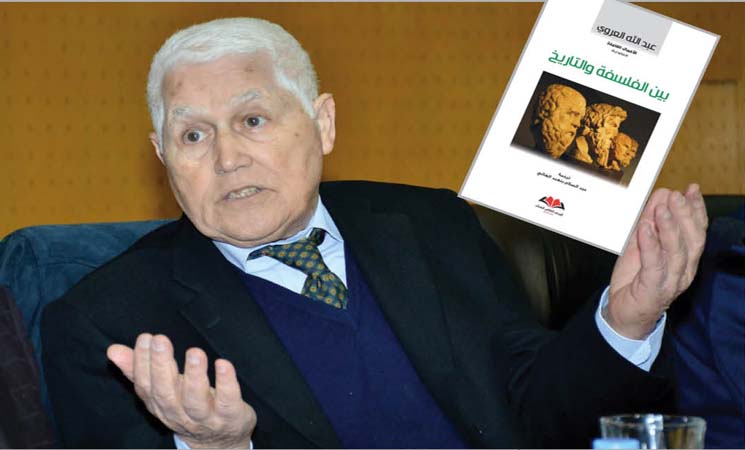

* عبد الله العروي، بين الفلسفة والتاريخ، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، الطبعة: الأولى 2020 ، الناشر: المركز الثقافي للكتاب الدار البيضاء/المغرب.