تتجاوز بعض الكتابات حدود الأجناس والأنواع المؤطِّرة المتعارَف عليها، لتقدم نفسها بوصفها أعمالا مستقلة ترتكز على جوهر فعل الكتابة ذاته، هذه الكتابات المحلقة في سماء المعرفة الواسعة، لا تقيدها تصنيفات معينة أو إطارات مخصوصة، إذ تشكل فضاء حرا يلتقي فيه التأمل الفكري/ الفلسفي مع حيوية الحكي وإشراقات الفن، فتُنسَج على تفاعلات هذا التواشج والانصهار نصوص تتأمل الكينونة وطبيعة الوجود الإنساني برؤية عميقة،لا تحدّها سوى حرية التفكير وجمالية التعبير.

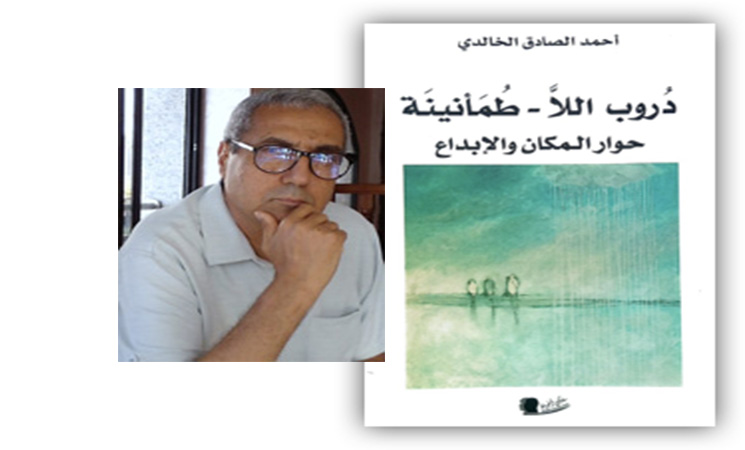

ولعل كتابات الأستاذ أحمد الخالدي، سواء في عمله الأول الموسوم بـ» بهاء ذاكرة « أم في إصداره الجديد المعنون بــ «دروب اللاطمأنينة ــ حوار المكان والإبداع ــ» تندرج ضمن هذه الإنتاجات التي تزاوج بين عمق الرؤية وعذوبة التناول، مع التحرر من المعايير الجاهزة، أو القوالب والتصنيفات الأجناسية المسبقة، فاتحة بذلك أفقا جديدا يوسع من مفهوم الكتابة نفسها، ويضيف إليها أبعادا قابلة للتطور وتجاوز الحدود.

في جولة بين مسارات «دروب اللاطمأنينة» التي ٱتخذتها هذه الورقة موضوعا للقراءة والمساءلة والتذوق، يطالع القارئ تمييزا للأستاذ أحمد الخالدي بين اللاطمأنينة بٱعتبارها ٱنفعالا سلبيا ينبني على غياب المعرفة وفراغ الذهن، وبين تلك التي تتبدى على شكل حالة شعورية عميقة، مشبعة بالأحاسيس والنوازع والرغبات التي تذهب بالمعرفة الذاتية إلى أقصى حدودها. وفي مقاربته لهذه الحالة الثانية، يرى الكاتب أن الحيرة واللاطمئنان ليسا مجرد حالتين نفسيتين عابرتين، بل هما شرطان أساسيان وجوهريان لعملية الإنتاج الإبداعي الذي لا يمكن أن يزدهر أو يتطور في ظل الطمأنينة المطلقة والسكينة التامة، فالحيرة وما يصاحبها من قلق وتشويش، وٱندفاعات وتساؤلات، بمثابة الشرر الذي يوقد محرك الحياة، ويدفع بالمرء عموما، وبالمبدع خصوصا، إلى تجاوز الجامد والراكد، والتفكير خارج الإطار المحدود المألوف، من أجل خلق عوالم جديدة، ومحاولة تقديم رؤى مغايرة لمحيطه وللعالم من حوله.

وفي هذا الصدد يقول الكاتب:» إن التخوم القصوى لهذه اللاطمأنينة هي حركة ونزوع نحو الحياة والوجود القلق، لأننا سنكتشف بالمصاحبة في الدروب الوعرة أن لا سكون في تجارب مبدعينا على ٱختلافها، أو لنقل دوام السكينة، سيعني الجمود والموت والعدم، أي الفراغ المطلق».

لذلك يبقى مبدأ أساس يحكم هذا العمل وهذه الحيرة، اللاطمأنينة هي أيضا في البدء والمنتهى، حكمة وتوازن».(ص12)

وفي هذا السياق الفكري/التأملي، ومن باب المحاورات المفتوحة والممتدة عبر الزمن بين الكُتّاب والنصوص، يمكن ٱستحضار أحد التأملات العميقة التي تتقاطع إلى حد التماهي مع ما ذهب إليه الكاتب في هذا الشاهد السابق حول التخوم القصوى للحيرة وٱللاطمأنينة، وما تمثله من نزوع نحو الحياة والتوازن والحكمة، وهي تلك التي بثها المفكر والأديب العربي المعتزلي عمرو بن بحر الجاحظ في كتابه «الحيوان»، والتي أكد فيها أن في التقلب والتدافع ضرورة حتمية لٱستمرار الحياة، وتحقيق الحكمة، وتكامل التجربة الإنسانية، إذ يقول :»اعلم أن المصلحة في أمر ٱبتداء الدنيا إلى ٱنقضاء مدتها ٱمتزاج الخير بالشر، والضار بالنافع، والمكروه بالسار، والضعة بالرفعة، والكثرة بالقلة، ولو كان الشر صرفا هلك الخلق، أو كان الخير محضا سقطت المحنة وتقطعت أسباب الفكرة، ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة».(«الحيوان» الجزء 1 ص134،دار الكتب العلمية)

فالطمأنينة على هذا الأساس، بٱعتبارها ـــ بمعنى من المعاني ـــ خيرا ومطمحا،ومحطة مؤقتة في مسار الرحلة الأبدية نحو تحقيق الحكمة والتوازن، فإنها لا تُطلب إلا من داخل حركية اللاطمأنينة، ولا تُستدعى إلا بالشك والمجاهدة، عوض الألفة والمساكنة، وبالنقد والمساءلة، بدل التكرار والرتابة.

أما عن القلق الوجودي الناتج عن الشعور باللايقين حيال معنى الوجود والموت والحرية والعزلة… فإنه في نظر الكاتب أحمد الخالدي ليس حالة سلبية يجب التخلص منها، إنما هي قوة دافعة للإبداع والحكمة وٱستمرار حركة الحياة؛ هي جوهر التجربة الإنسانية الواعية، وتذكير مستمر بحدود معرفتنا، وبهشاشة وجودنا، وبمسؤوليتنا عن خلق المعنى في عالم مختل يبدو بلا معنى.

إن دعوة الكاتب المفتوحة لٱحتضان «لا ٱطمئناننا» وقلقنا الوجودي كجزء أصيل من تكويننا الإنساني، يحفز على الإبداع ويحافظ على ٱستمرارية حركة الحياة، لم تخل من التأكيد على القدرة العظيمة التي تمتلكها الأماكن في تفاعلها مع حالتنا الوجودية على توليد المعاني، وإنتاج الأفكار والرؤى، فالمكان من وجهة نظر الكاتب يتجاوز أبعاد الحيز الجغرافي المحدود، أو المساحة المادية المحصورة، إلى رحابة الكينونة وفساحة الحياة، فهو كائن حي، وحاضن ثقافي ونفسي، يتفاعل مع الإنسان ويؤثر فيه،تظل «روحه صامدة، مقاومة في الوجدان والفكر والمخيال» (ص21)، خاصة إن كان هذا المكان غنيا بالجمال والتاريخ والتحفيز البصري، فإنه يصبح مختبرا للمعاني، وأرضا خصبة لإنتاج القيم ونمو الأفكار الإبداعية،وتلك هي حال مدينة أصيلة،»المدينة المدهشة»، حسب تعبير الكاتب، بـ»جدرانها ودروبها وأناسها وساحاتها وبحرها الممتد» (…) بـ «معمارها البرتغالي والأندلسي والمغربي والإسباني(…) المدينة التي يسترجع معالمَها خيالُ المبدع كل يوم، بمتعة وفرح، بحزن وألم أيضا. (ص27)

ولعل فرادة هذا النموذج المكاني الآسر يوفر مساحة للتأمل والانعكاس الذاتي، حيث يمكن للمبدع فيه أن ينصت إلى دواخله بإمعان، وأن يواجه قلقه الوجودي بأمان، ويحوّل فوضى تجاويف الأعماق إلى نظام متوازن خلاق، فيضفي على هذا المكان قيمة جمالية وروحية، فيما يغذيه من جهته بالدفء والاحتضان، وجرعات التحفيز والإلهام، مرسخا بذلك أواصر العلاقة التكافلية المتينة التي تؤلف بين «روح المكان» وإشراقات الإبداع الممتدة عبر الزمان.

وعلى أساس هذا المنظور، فإن دعوة الكاتب أحمد الخالدي لقبول الحيرة واللاطمأنينة، بٱعتبارهما جزءا لا يتجزأ من كينونتنا، هي دعوة لتحرير الطاقات الإبداعية الكامنة فينا، وعندما تنضاف إليها القدرة الهائلة لروح الأماكن على تشكيل أفكارنا وخلق معانينا في غمار رحلتنا الإنسانية، ندرك حينها أن الحياة بكل أضدادها وتناقضاتها هي كلوحة فنية تنتظر من يرسمها، وأن الإبداع هو تلك الفرشاة المعبرة التي لا تحيد عن الدهشة، ولا تتوقف عن الحركة.

وعلى ضوء التأملات والاستغراقات الفكرية السابقة، يقدم الأستاذ أحمد الخالدي للواقف على «دروب اللاطمأنينة» قراءة عاشقة مؤطَّرة بوعي الفلسفة، تحتفي بأطايب إبداعات تنهل من مشارب متنوعة، يربطها خيط ناظم متصل بروح مدينة أصيلة التي طبعت المتخَيَّل، وأوقدت شرارة الفن ، وأذكت أنوار الذاكرة والإدراك.

أمينة أسينسيو، خليل غريب،نرجس الجباري، في الفن التشكيلي.

إدريس علوش في القول الشعري.

حسن الوسيني في النثر و ملاذّ السرد.

يحيى بن الوليد في الفن الروائي.

أسامة الزكاري في الكتابة التاريخية.

مبدعون يخطون «نحو طمأنينة تحمل معها اللاطمأنينة الوجودية»(ص129)، وقد مثّل العمق الجمالي لمدينتهم رحم التجربة التي ساهمت في صقل روحهم الفنية، وألهمت نظرتهم للأشياء والموجودات، فكانت نبضا دافقا يحيي إبداعهم، وشاهدا حاضرا على تشكُّل وولادة إنتاجاتهم، منحوها حبهم وفنهم، فروتهم من رحيق روحها الخالدة ،ليصبحوا جزءا لا يتجزأ من حكايتها، ولتصبح هي بالمقابل جزءا دالا من إرثهم الذي سيظل يُذكِّر دوما بأن أبهى الإبداعات إنما تولد من رحم المكان الذي يسكننا ويعيش فينا أكثر مما نسكنه ونعيش فيه.

وفي هذا الصدد، أفرد الكاتب أحمد الخالدي في متنه فصلا كاملا ، يعانق فيه شخوصا ويناغي أمكنة، ساهمت في تشكيل هوية المدينة ونسيج ذاكرتها، وذلك من خلال إنتاجات تخيَّرها من أجناس خِطابية مختلفة، تتوزع ما بين الشعر وإيحاءاته،والسرد وتفصيلاته،والتاريخ وموضوعيته،غير أن أصحابها جمعهم ٱنتماء وجداني واحد، رَشَح من نبع روح واحدة؛ هي روح مدينة أصيلة التي سرت في كل كلمة وحرف.

وفي ختام هذه الورقة يُمكن القول؛ إن الكاتب أحمد الخالدي ٱستطاع مع كل خطوة على «دروب اللاطمأنينة» أن يزاوج بين الرؤية الفلسفية العميقة لجوهر الحياة، وبين جمالية الأسلوب الفني الذي يلامس الوجدان، فاتحا أمام القارئ آفاقا رحبة للتأمل في العلاقة بين الإنسان ووجوده، وبين قلقه الداخلي وجمال محيطه، مؤكدا أن أسمى أشكال الطمأنينة تكمن في القدرة على ٱحتضان اللاطمأنينة نفسها، وجعلها مصدرا للقوة والاستمرارية والإلهام.

إن هذا النمط من الكتابة الذي عمد إليه الأستاذ أحمد الخالدي في هذا العمل لا يترك المتلقي يتساءل عن هويته أو عن طبيعته الأجناسية، بل يجعله ينقاد مستسلما لفعل القراءة،وجاذبية المقروء، وجمالية التجربة ككل.

* العمل للكاتب أحمد الصادق الخالدي، نشر وطبع: سليكي أخوين، طنجة ، المغرب ، الطبعة الأولى، يونيو2025 .

الإحالة إلى صفحات الكتاب تتم داخل

متن القراءة