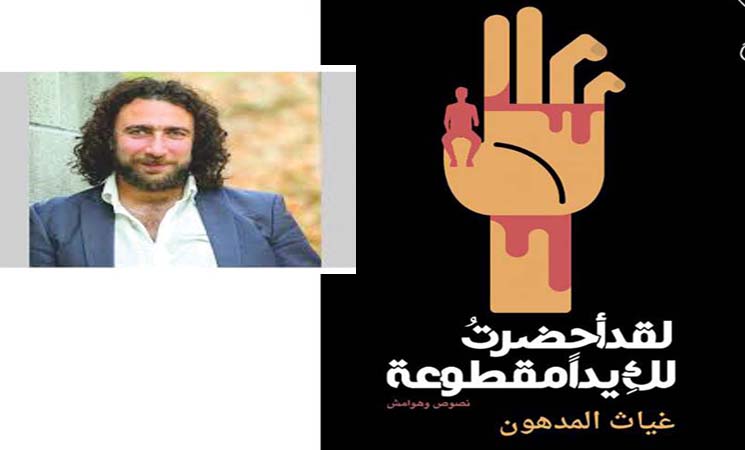

غياث المدهون من مخيم اليرموك الدمشقي

إلى السويد وألمانيا وشتات الهوية

يمثل غياث المدهون حالاً من حالات الشعر الفلسطيني «المغترب»، وصوتاً موزعاً بين اغترابين وغربتين، اغتراب عربي وآخر غربي، لكن تجربته الشعرية تتحايل على اغترابه الأول العربي السوري، لذا حمل الهوية المزدوجة والانتماء الفلسطيني والسوري معاً، فقد اجتمعت فيه سوريا وفلسطين زواجاً اجتماعياً ووطنياً وقومياً.

ولد الشاعر غياث المدهون في مخيم اليرموك الدمشقي عام 1979، وعاش في الشام وكتب فيها ولها ولفلسطين الكثير قبل أن يختار الهجرة واللجوء إلى السويد عام 2008، ثم يأخذ في التنقل بين ستوكهولم وبرلين. وفي جمعه بين هذه الهويات يصنع المدهون هوية شعرية مميزة ومختلفة، تجربة حفلت بعدد من المجموعات الشعرية والنثرية، ومختارات من شعره جرت ترجمتها إلى لغات عدة، ومنحة تفرغ ألمانية، وتعاون مع عدد من الفنانين لتنفيذ قصائده في أعمال فنية وغير ذلك.لذا فنحن حيال تجربة واحدة متنوعة أرى أنها بلغت ذروتها في كتابه الجديد «لقد أحضرتُ لك يداً مقطوعة: نصوص وهوامش» (دار المتوسط – 2024 في 130 صفحة)، وكانت سبقتها مجموعته «أدرينالين» بصدورها عن «المتوسط» في طبعتين خلال عامي 2018 و2017، وهنا قراءة لملامح من تجربة المدهون الشعرية والنثرية، ومنها تجربته مع محطات الاغتراب الأوروبي ممثلة في السويد وألمانيا بخاصة.

الكتابة والمأساة

الجديد في تجربة المدهون عموماً هو هاجس التجريب عبر خوض مزيد من تجارب الحياة والكتابة، وفي هذا الصدد نقرأ ما يفتتح به مجموعته «أدرينالين» من تمييز بين زمنين ومرحلتين وصورتين فـ»حين ولدنا/ كانت الحياة ملونة/ وكانت الصور بالأسود والأبيض»، ثم تغيرت الدنيا و»أصبحت الصور ملونة/ وأصبحت الحياة بالأسود والأبيض»، وهنا يختلط الشعر بالنثر بالمعلومات التاريخية عن قنابل الغاز التي ضربت مدينة إيبر البلجيكية خلال الحرب العالمية الأولى، و»تجربة الموت المجاني لـ600 ألف رجل أصبحوا سماداً لأزهار الخشخاش». ويستحضر دمشق واللاجئ الفلسطيني الذي مُسح من سجلات العالم، وكما في كثير من كتاباته يكرر «أنا اللاجئ الفلسطيني الذي لم يكن له وجود في هذا العالم المتحضر، أتمشى مثل أركيولوجي جاء رفقة بعثة استكشاف استعمارية من وراء المحيط ليلمس عن كثب وحشية الهوموسيبيان».

وعلى رغم الحضور الطاغي لمأساة الفلسطيني وهمومه الوطنية والوجودية في صور مرعبة، خصوصاً حين يربط الأمر بالعلاقة مع عدو من أقسى وأشرس أعداء البشرية، مدجج بأشد الأسلحة فتكاً وبعقيدة توراتية دموية تبيح له الولوغ في دم الفلسطيني بلا أي رادع، فلا يبقى لشاعرنا سوى أن يصرخ مستنجداً بقصيدته «أنا الفلسطيني الموزع على مجازر عدة، أقف عارياً، محاولاً أن ألبس قصيدتي، علها تخفي جراحي»، لكنه أيضاً يستحضر الصورة التي يرسمها العالم الغربي للفلسطيني والعربي عموماً وهي صورة الإرهابي، فيقول ساخراً «أنا الفلسطيني العنيف حسب الكليشيهات والصور النمطية، القادم من بلاد مشهورة بالحروب، كما يدعي المستشرقون». كما يرسم صورة اللاجئ في بلاد «الرجل الأبيض»، صورة تحيل إلى عنصرية فاقعة، وهو لا ينسى تذكير الغرب وأوروبا أنهم خاضوا حروباً في ما بينهم أشد دموية ورعباً وخسارات مما خاض العرب والشرقيون، فكيف يتهموننا بالإرهاب ويخترعون لنا حكاية الـ «إسلاموفوبيا»؟

محطة اغترابية جديدة

وبالوقوف على العتبة الأولى (العنوان)، نتساءل عن أية أصابع يتحدث؟ ولماذا يقدمها لنا/ للقارئ؟ وإجابة عن هذا السؤال نقرأ من قصيدة بعنوان «قد أحضرتُ لكِ سورية»، ومنها «لقد أحضرتُ لكِ يداً مقطوعة، ليصبح لديكِ المزيد من الأيادي، وأصابع من الديناميت، لكي تشيري بها نحو البلاد، وكنتُ كلما أشعلتِ ناراً، رأيتُها من بعيدٍ بعيد، وجئتُكِ من كل فج عميقٍ، كأنكِ مكة، أو كأني الرحيلُ الذي لا يعود.. لقد أحضرتُ لكِ بلاداً يحتلها الآخرون، لكي تُولدي في الشتات، وعصافير تبكي دماً، لتُخرجيها من الأقفاص، وكنتُ كلما ولدتْني أمي، هربتُ إلى الأمام، فانهمرَ مطر أخضر فوق قصائدي المقتولة… وكنتُ كلما أضعتُ لغتي العربية، وصلتْني قصائدُ لم أكتبها بالبريدِ المُسَجل، فتذكرتُ شاعراً شاباً تركتُه في دمشق».

وفي شذرة أولى تبدو السخرية واضحة في الكتابة عن الأمل المرتبط بـ «اليانصيب – اللوتو» الذي توفره السويد، فورقة اللوتو تمنح الأمل من أسبوع إلى الذي يليه، وبثمن زهيد من الكورونات يستمر الإنسان محتفظاً بقدر من الأمل. وفي نص له بعنوان «كيف أصبحَ الأملُ أخضر؟» يفكك ماهية الأمل فيرى أنه «يعني أنْ تُحاربَ طواحينَ الهواء، ليس كما يفعلُ دون كيخوتي، لا، فـ.. دون كيخوتي كان يحاربُ طواحين الهواء مُعتقداً أنها شياطين بأيد كبيرة. الأمل، هو أنْ تفعلَ مثلي تماماً، أنْ تُحاربَ طواحين الهواء وأنتَ تعلمُ تماماً أنها مجرد طواحين هواء.

وتحوز العاصمة السويدية على أكبر قدر من النقد يبلغ حد الهجاء عبر مقاربة بين صورتين متناقضتين تناقضاً صارخاً، صورة الخير لأهلها وصورة الرفض والتهميش للغريب/ اللاجئ، وهي بهذا تشكل محوراً أساساً من محاور الكتاب ونصوصه وهوامشه. وكما هو حال السويد وستوكهولم في ممارسة العنصرية والتمييز، فإن أصابع الاتهام تنال من أمريكا وأوروبا من خلال نصوص تعرض ممارسات وحشية لهذه الدول، وفي هذا السياق نقرأ سخريته من العاصمة ستوكهولم «لا أُنكرُ أنني أُحبها بشغفٍ، لكنه للأسفِ حب من طرفٍ واحدٍ، فستوكهولم لا تبادلني الحُب، وإنْ كان أبريلُ أقسى الشهور كما يقول إليوت، فإن ستوكهولم أقسى المُدُن كما أقولُ أنا».

ويجمع المدهون في هذا الكتاب معلومات عن مدن وحروب، عن التاريخ الأسود لأوروبا، وعن عمليات إبادة لشعوب وحضارات، موجهاً خطابه لهؤلاء الذين لا يرون في شعوب العالم الثالث سوى التخلف والجهل والأمية «الحضارية». ثم تحضر أوروبا في صور شتى من المجازر والقتل والتدمير، ويزداد هجاء أوروبا «صاحبة محاكم التفتيش وحارقة النساء بحجة أنهن ساحرات، يا سيدة تجارة العبيد التي نقلت السود إلى العالم الجديد نُحبكِ، يا أوروبا، يا صاحبة الماضي الاستعماري، وقاتلة السكان الأصلييْن، يا ماصة دماء الشعوب من الهند إلى الكونغو، ومن البرازيل إلى نيوزيلاندا»، أي أننا حيال معاناة شعوب وحضارات يستحضر المدهون معها الفنان بول غوغان وبؤساء تاهيتي «لنْ أموتَ بجرعة كوكايين زائدة في هذه الليلة التي تشبهُ امرأة من تاهيتي في إحدى لوحات غوغان». ولا تغيب عن المشهد «قوارب الموت للسوريين والفلسطينيين»، وللمصادفة والسخرية المريرة فإن «عيسى بن مريم كان الناجي الوحيد، وجدوه يمشي فوق وجه الماء».

وفي فصل «نشيد الحزن» نقف على صور تنطوي على مقارنة بين أوروبا التي «نحبها» وبين حضارات قديمة، كأن يتساءل الشاعر «نُحبكِ، يا أوروبا، أيتُها القارة العجوز، لا أعرف لماذا يسمونكِ العجوز، وأنتِ شابة بالمقارنة مع مصر وبلاد الرافدَيْن؟»، وعن هجرته إليها يقول «نُحبكِ، يا أوروبا، ولا ننكرُ أننا جئنا إليكِ من دول العالم الثالث المتخلفة، كما تقولين.. أنا تحديداً جئتُكِ من دمشق، وتحملتُ الكثير من الكليشيهاتِ والصورِ النمطيةِ والانطباعاتِ المُسبقةِ من كُتابكِ وشعرائكِ…»، لكنه يعيد لأوروبا مسؤولية جريمة قيام دولة إسرائيل على أنقاض الفلسطينيين، مما تسبب في أن يولد غياث نفسه لاجئاً في مخيم اليرموك.

أسئلة وجودية

محاور وأسئلة كثيرة تستحق الوقوف عليها، أسئلة تتعلق بالوطن وغيابه تنبعث منها قضايا إنسانية ذات طبيعة وجودية، وتميل نصوص الجزء الأخير من الكتاب إلى الشعر أكثر، فتصبح أشد شفافية في تناول المشهد السوري والفلسطيني والإنساني عموماً، وحتى وإن لم تكن صور الموت السوري/ اليرموكي (نسبة إلى مخيم اليرموك) صوراً مباشرة، لكن من السهل التعرف عليها. ومن بين الشذرات التي تعبر عن هذا الموت هذه الشذرة شديدة السخرية في «هامشٌ عبثي» حيث نقرأ: «النيويورك تايمز تقولُ: إن الحليبَ أبيض، بول تسيلان يقول: إن الحليبَ أسود، أمي تقولُ: لا يوجدُ حليب!». ويقترب الشاعر من عالم الشعر ولغته وعوالم الأدب بشذرة/ سؤال يقول فيها: «لماذا لم تخبريني أن موتَ المؤلف بين يدَيْكِ هو موتٌ حقيقي، ولا علاقةَ له بموتِ المؤلفِ المجازي عند رولان بارت؟».

وفي هامش من الهوامش، وباختصار شديد نقرأ صورة من صور حب دمشق حين يسألون مهاجراً: «لماذا يعشقُ الناسُ برلين؟»، فيجيبه «لأنهم لم يروا دمشق»، أو حين يختصر صورة فلسطين بين الحلم والواقع «حين حصلتُ على الجنسية السويدية صرتُ فلسطينياً، وصار بوُسْعي السفر إلى فلسطين. حين كنا في سورية كنا نحلمُ بالعودةِ إلى فلسطين، والآن صِرنا نحلُمُ بالعودةِ إلى سورية، لكي نستطيعَ أنْ نُكملَ حُلمَ العودةِ إلى فلسطين».

عن» الاندبندت عربية»