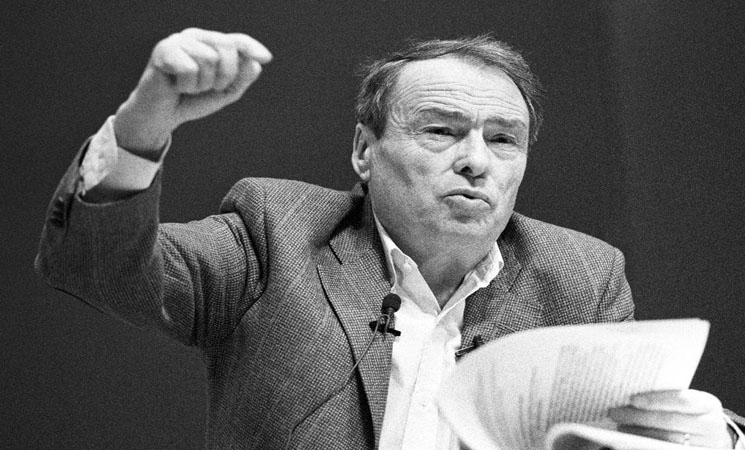

بعد وفاة بيير بورديو، نعتْه الأخبار اللبنانية – من بين منابر أخرى في العالم، أكثرها عددا من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط – في مقالة تحت عنوان « ببير بورديو شاهدا على بؤس العالم» واصفة إياه ب «العالم المناضل الذي هجر الفلسفة وفخامتها الخادعة»، كما يقول هو نفسه. واعتبرته « لوموند» من زعماء حركة مناهضة العولمة ومن أشد منتقدي الرأسمالية. فعلا، ففي نص بعنوان «لأجل معرفة ملتزمة»، نشرته «لوموند ديبلوماتيك» عدد فبراير 2002، أياما قليلة بعد وفاته، يقول الباحث وعالم الاجتماع الفرنسي، بيير بورديو، إنه «ضروري في أيامنا هذه أن يلتزم الباحثون المستقلون بالحراك الاجتماعي وخصوصا في مواجهة سياسة العولمة»؛ وقد كان، بالفعل، حاضرا وبقوة في الأنشطةالسياسية شملت مؤلفات بورديو موضوعات الثقافة والأدب، و الفنون و السياسة والتعليم و الإعلام وموضوعات دعم كفاح الطبقة العاملة و المعطلين، ما جعله نقطة ارتكاز فكري لليساريين.

إلا أنه تميز أكثر باشتغاله في مجال السوسيولوجيا (من بين مؤلفاته في المجال ” أسئلة في السوسيولوجيا “، 1981)، حيث يرى البعض أن أعماله تجديد للنظريات السابقة. نقف، مثلا، على مفهوم ماركس فيبر عن أهمية القيمة الرمزية لشرعية كل سيطرة في الحياة الاجتماعية. كما طور مفهوم رأس المال انطلاقا من نظرية ماركس لتنطبق على النشاطات الاجتماعية و ليس على الاقتصاد فقط. نجد، أيضا، في نظرية بورديو حتمية إميل دوركهايم، وبنيوية ليفي ستراوس، وإلى جانب علماء الاجتماع الذين أثروا فيه، نجد فلاسفة تركوا بصمتهم في أعماله مثل هسزل وفيتغنستاين، كما تأثر بباسكال واعتبر نفسه في كتابه ” تأملات باسكالية “(1972) ” باسكالي الهوى”.

كل ذلك، إلا أن إطلالاته الإعلامية عرّضته لحملات قاسية بسبب انتقاده دور الإعلام وتوجهاته التي لا تتسع للنقد، بل تسهم في قولبة الوعي حسب النمط المهيمن والقيم السائدة.

لتقريب القارئ من عوالم بيير بورديو، الغزيرة و المقلقة، نقترح هنا ترجمة لسلسلة من حواراته ولقاءاته.

أًصل بشكل طبيعي إلى سؤال طُرح علي مرتين وهو يبدو لي بالغ الأهمية: «ما هو تأثير الأصل الاجتماعي لمعلم في علاقات التلاميذ – المعلم؟» إنه سؤال فعلي (لا نقول هل ينبغي؟ ألا ينبغي؟) يوجد خطاب علمي ممكن. لا يمكنني سوى أن أقدم لكم عددا من المؤشرات – للأسف، لا توجد أعمال كثيرة حول هذه المسألة -، اعتمادا على بعض الأعمال الأمريكية و، من جهة أخرى، على معرفة بالقواعد العامة للتواصلات بين أناس أوساط مختلفة.

أثبت عدد من الأعمال الأمريكية أن هناك روابط اجتماعية لا واعية تؤثر في العلاقات بين التلاميذ والمعلمين. هذا بديهي، فالسوسيولوجيا تحطم أحيانا أبوابا مفتوحة، إلا أن هذه البديهيات لا تكون بديهية إلا إذا تم التعبير عنها. إذن، فمعلموا ومعلمات «الطبقات الوسطى» (أستخدم تصنيف الكتاب الأمريكيين) مدفوعون من غير وعي إلى أن يجدوا من الأفضل التلاميذ الذين ينحدرون من نفس الأوساط، خلاف لذلك، تكون لديهم ردود فعل صادة على أساس أخلاقي لا واعي تجاه أطفال أوساط مختلفة، دُنيا. إنه أمر تشهد عليه السوسيولوجيا بعدد كبير من الطرق. من بين الأمثلة الأكثر قوة لأثر القرابة ذلك، القائم على أساس خصوصيات اجتماعية لا واعية، كون السوسيولوجيين يطلقون اسم الزواج المتكافئ، أي كون أناس سيزوجون فيما بينهم، كون الناس الذين لهم نفس الخصوصيات الاجتماعية لهم حظوظ كثيرة بالزواج فيما بينهم أكبر من حظوظ الناس الذين لهم خاصيات اجتماعية مختلفة. بإمكاننا التساءل كيف يحدث ذلك. في معظم المجتمعات القديمة، كان الزواج يُعقد بطريقة واعية من طرف الراشدين، من طرف الأولياء؛ إلى حدود زمن موليير كان الآباء يزوجون الأبناء وكان الزواج المتكافئ مضمونا بشكل واضح من قبل تدخلات واعية خاضعة إما لقواعد القرابة أو لقواعد اقتصادية (لاينبغي التخلي، ينبغي تزويج أناس يكونون تقريبا من نفس المستوى كما هو الشأن في غالبية المجتمعات البدوية).

في هذا النوع من الحالات، يكون ضبط الأزواج كما لو كان عاديا بما أنه نتاج إرادة، زواج غاية. الحال في مجتمعاتنا أن «اختيار» الشريك يُترك للحرية الكاملة للشريكين: يلتقيان في حفل راقص أو في محاضرات بيداغوجية، يقعان في الحب من النظرة الأولى، يتزوجان… مع ذلك، فهذا «الاختيار»، حين يدرسه السوسيولوجي إحصائيا، إن لم يبد محددا كلية، فإنه يبدو كما لو كان غير عشوائي. ما كان يُعاش كما لو كان لعبة حب أو لعبة مصادفة، كنوع من اللقاء غير المتوقع على الإطلاق – ذلك ما يشكل سحره -، محدد في الحقيقة إلى حد كبير، أو يتموقع على الأقل داخل حدود سلبية. إذا لم تكن هناك إرادة إذن، كيف يمكننا ملاحظة شيء يسلم نفسه بسهولة للوصف من منطق الإرادة؟ إنها واحدة من القضايا المركزية للعلوم الاجتماعية: كثير من الأشياء هي كما تبدو «خُلقت لأجل».

من بين الصعوبات الكبرى تحييد هذا النوع من رد الفعل الموجود لدينا جميعنا والذي يقودنا، حين تبرز ظاهرة ما، إلى تحويل مسلمة الصيرورة إلى وصف غائي، و إلى البحث وراء أي فعل يمتلك معنى سواء كان غاية فردية («رئيس الدولة هو الذي شاء ذلك») أو غاية جماعية («إنها الطبقة المهيمنة»). أصر كثيرا على هذه النقطة لأنها تمثل واحدا من العوائق الكبيرة التي يواجهها نقل السوسيولوجيا والاستخدام السليم للمكسب السوسيولوجي. في الحقيقة، لا يجري ذلك على هذا النحو: هناك كم من الأفعال التي تبدو غائية. يحدث كل شيء كما لو أنه سلسلة من الفرص، الاجتماعية، القابلة للتغير تبعا للأوساط، داخل البورجوازية، سباقات «الرالي»، حفلات الاستقبال، النوادي، في غير البورجوازية خلال المحاضرات البيداغوجية، ثم، تعميما أكثر، إن القسيم إلى شعب كما هو التقسيم إلى مجموعات متجانسة اجتماعيا (حين نذهب مثلا إلى الكليات، من كلية الفلسفة إلى كلية الجغرافيا، يتقلص الأصل الاجتماعي للطلبة ).

كان الهدف منه إنتاج مجموعات متجانسة إلى أبعد حد ممكن في إطار العلاقة بالأصول الاجتماعية، وتنتج عن ذلك العواقب التي نعرفها بخصوص الزواج المتكافئ.

في حالة المدارس الكبرى، تجري الأمور كما لو كان لدينا شيطان صغير لماكسويل يتكفل بانتقاء المرشحين بطريقة تجعل بنفس المدرسة أكبر عدد ممكن من الناس يتوفر فيهم أكبر قدر ممكن من الأشياء المشتركة. سيكون خريجو «البولتيكنيك» كاثوليكيين أكثر من خريجي المدرسة العليا للأساتذة وسيتم تجميع هؤلاء الناس لأجل اتصال يستمر في سن تتكون فيها الصداقات. بذلك يتم خلق روابط يمكن أن تُتوج بالزيجات أو بالصداقات التي تكون وراء الامتيازات باتجاه المقاولة الكبيرة، إلخ. بذلك يكون هناك كم كبير من الظواهر التي تعطي ظاهر الغاية و التي هي، في الحقيقة، ميكانيزمات اجتماعية من غير موضوع، لم يرغب فيها أحد.

لم ينجز أي كان تصميما لنظام المدارس الكبرى وقد خُلقت واحدة منها أثناء الثورة والثانية سنة 1880، إلخ.

مع ذلك، حين نقوم بدراستها اليوم، يكون لدينا الانطباع بأن هناك منطقا يجعلنا نجد في معهد الدراسات التجارية العليا عددا كبيرا من أبناء التجار، في المدرسة العليا للأساتذة الكثير من أبناء المعلمين والأساتذة، وفي المدرسة الوطنية للإدارة الكثير من أبناء كبار الموظفين البارزين.

لكي نعود إلى الزواج، إن المجموعات المتجانسة للطلبة هي أحد الميكانيزمات التي يتحقق عبرها الزواج المتكافئ بطريقة تكاد تكون رائعة بمقدار تدخل الأسر. لماذا؟ لأن مجموعات الطلبة تلك متجانسة اجتماعيا كذلك أكثر ما يمكن. لقد قمت بلفة طويلة إلا أنني كنت أود أن أروي لكم الأمور بطريقة ملموسة ومركبة ما أمكن ذلك.

في الممارسة، ما جدوى السوسيولوجيا؟ بإمكان السوسيولوجيا أن تساعد، عن دراية، في إجراء العمليات التي نجريها بشكل ملتبس في الممارسة. مثلا، حين نُعد مخططا اجتماعيا – تنشر البسيكولوجيا بسهولة أكثر من السوسيولوجيا لدوافع سوسيولوجية – نرى بول، كم لدينا من بول؟ أهو نجم أم لا؟ لكننا نجهل الخاصيات الاجتماعية لبول. إذا طرحنا، بول، ابن إطار متوسط بما نفهم لماذا، لأن هناك اختيارات يمكن أن يكون مبدأها غاية طريقة الوجود. كما هو التفضيل الموجود لدى أساتذة الاقسام المتوسطة لتلاميذ المستوى نفسه، فهذا التفضيل مبدأه (يهم، كدت أتلفظ كلمة كبيرة) «هابيتوس» فالمكسب الذي سيشتغل كما لو كان طبيعة، خاصية مكتسبة داخل الأسرة بالتعلم، بكل أفعال الإشراك، بالتربية، ما يشبه نظام استعدادات، بطريقة دائمة للوجود، للتذوق، للتفضيل، إلخ، توجه في الوقت نفسه إدراكاتنا للآخرين، إدراكاتنا للتغذية، اختياراتنا فيما يخص الشركاء الجنسيين، الأصدقاء، إلخ. إن نظام الاستعدادات، تلك النظارات الاجتماعية المتوفرة لنا هي التي توجه، حين نعتقد أننا نمضي بشكل أعمى، اختيارات كاختيار شريك الحياة، اختيار شعبة، إلخ.

يبدو لي أننا نرى الآن بشكل أفضل ما يمكن أن تفعله السوسيولوجيا. بإمكان معلم استخدام السوسيولوجيا لكي يحاول فهم نفسه وفهم ممارساته بشكل أفضل: كون الإنسان معلما ليس له على الإطلاق بالنسبة لابن منجمي في الخمسين من عمره نفس المعنى الذي يكون لدى امرأة، ابنة إطار متوسط في الثلاثين من عمره.

هذه الاختلافات التي لا ينبغي التفكير فيها كما لو كانت جبرية، كما لو كانت قدرا، ستوجه، من خلال ما أسميه «الهابيتوس»، إدراك التلاميذ.

إن «الهابيتوس» هو الذي سيكون وراء التفضيلات اللاواعية كلها، التي لاعلاقة لها بالمحسوبية، التي هي بمعنى ما أسوأ من المحسوبية الواعية؛ سيكون وراء البيداغوجيا، أو وراء العلاقة بالبيداغوجيا، العلاقة بالمهنة، متزهدة، محافظة أو بخلاف ذلك «مسترخية»، أسلوبا جديدا. وراء العلاقة بالنقابات و الأحزاب، إلخ.

بإمكاننا أن نجعل من السوسيولوجيا أداة معرفة لما نحن إياه، معرفة لذلك «الطبع» المتشكل اجتماعيا الذي هو «الهابيتوس»، وفي الوقت نفسه معرفة الوضعيات الاجتماعية التي سيتدخل فيها هذا الطبع، اعتبارا لأن هذا النوع من الطبع الاجتماعي سينتج، كل مرة، أثرا مختلفا حسب الفضاء الاجتماعي الذي سيشتغل فيه. هناك استخدام سريري للسوسيولوجيا: بإمكاننا تطبيق التحليل الاجتماعي على فرد في شخصه، في تفرده وفهم جزء كبير مما تركه عادة، عن خطأ، للبسيكولوجيا. أعتقد أن عمل السوسيولوجيا، هو إعداد معرفة الفرد بحيث يكون بإمكان البسيكولوجيا بعد ذلك القيام بعملها فعلا (ليس هناك ما هو أسوأ، في اعتقادي، من أن نفسر بطريقة بسيكولوجية ما ليس بسيكولوجيا).

لكنني أخاف أن أكون أطلت كثيرا. لو كنت متأكدا أن النقاش سينطلق الآن لتوقفت اللحظة، لكنني أخاف كثيرا هذه الصفوف الفارغة، أخاف هذه المسافة التي تحدثت عنها في البداية ولا زلت أخافها حتى الآن. أعتقد أن البيداغوجيا ستحقق تطورا كبيرا لو أن المبادئ السوسيولوجية للبيداغوجيا التطبيقية، من جهة، أصبحت أكثر وعيا، من جهة أخرى، لو أن البيداغوجيا التطبيقية المرتكزة أكثر على السوسيولوجيا، تجمع في المكان المناسب كل إسهامات البسيكولوجيا، الأكثر قوة على نحو كبير وقتها. أعتقد أنه من المهم جدا إعادة إدماج الاجتماعي في الإدراك وأننا نحرم أنفسنا في معظم الأحيان، بإسقاط إدراك اجتماعي، من إمكانية حقيقية للعمل لأن ما قام به الاجتماعي، في نطاق ما، بإمكان الاجتماعي أن يفككه؛ بينما لا نستطيع شيئا تجاه الطبيعي. لقد قام عملي الأساسي على تقويض ما أسميه إيديولوجيا الهبة. إن إيديولوجيا الهبة كارثية إلى حد كبير، إنها جبرية في الواقع.

في حين أنه بدا أن الاختلافات، التي نحيدها، التي نشكلها على أنها طبيعية، ونحن نفكر فيها كما لو كانت هبات، مرتبطة بخاصيات اجتماعية، ما فعله الاجتماعي، بإمكان الاجتماعي تفكيكه، ما هو تاريخي يمكن تحويله بالتاريخ (طبعا يكون هناك أحيانا شيء يتعذر إلغاؤه، هناك عوائق اجتماعية قوية جدا، تراكمية).

إن إعادة إدراج بُعد اجتماعي في الإدراك الحاصل لدى المعلم بخصوص تلاميذه، تعني إعطاءه حرية إضافية. أعتقد أن البيداغوجيا العقلانية، في مقابل بيداغوجيا وحشية أو طوباوية، تحاول الاستفادة إلى أقصى حد من فضاءات الحرية وهي تعرف احتمالا كيف تستخدم ضرورة ضد أخرى.

La Marmite / 1983