حين دعتني الأستاذة عائشة لخماس مشكورة لهذه القراءة ، سعدت بها أيما سعادة ، نظرا لأنني في تلك اللحظة ، كنت في خضم قراءتها للمرة الثانية ، وطبعا حين نقرأ من أجل المتعة لا نتقيد بقيد الملاحظة، وإعمال التأمل وطرح الأسئلة ، بل فقط نلبي رغبات في المتعة، ونسد الطريق على كل تشويش عليها حتى ولوكان تأملا أو تحقيقا أو تدقيقا في المعاني .

لكن ، بمجرد أن أبلغت بهذا الطلب تحول الاهتمام الى قراءة مختلفة ، أكثر التزاما وأقل حرية ذاتية ، في استجابة لإغراء المعاني الثاوية وراء حكي جميل عن دروب كازابلانكا .

ولا أعتقد ، بل أجزم مسبقا أن قراءتي هذه ستكون قراءة عالمة، كذوي الاختصاص، بقدر ما ستكون قراءة عاشقة لها، مع الحرص على إثارة ما يشغل الراوية ويشغلنا جميعا من قضايا ونبش في واقع نشترك جميعا في تحمل تداعياته علينا وعلى وجودنا كنساء أولا ، وكمواطنات ثانيا ، وكحالمات بالتغيير للأفضل ثالثا .

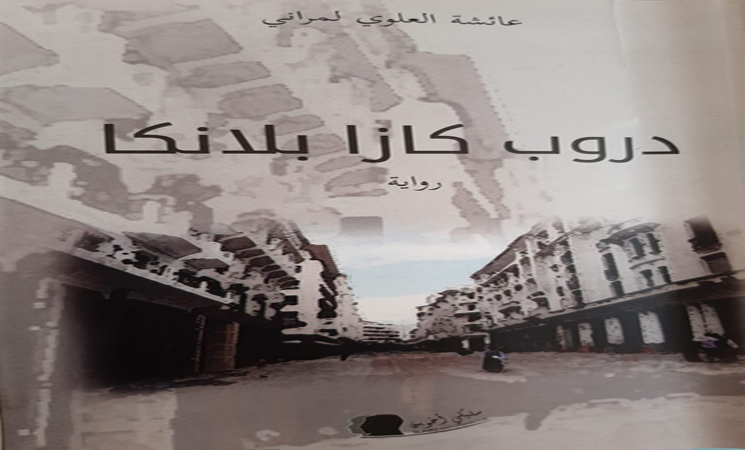

«دروب كازابلانكا» هو العنوان الذي اختارته الروائية عائشة العلوي لمراني ، وهي رواية تقع في 212صفحة مقسمة إلى فصول. كل فصل يربط في انسجام تام مسار أحداث الرواية ومجالات الحكي داخلها ، ويؤثث فعل السرد المسترسل بجمالية وكثافة ، تفرض على القارئ والقارئة اليقظة والانتباه من اجل بلوغ النهاية او النهايات .وهذا يسمح بقراءتها من زوايا متعددة الأبعاد ، بدءا من العنوان إلى آخر فصل .

ولعل ما يثير القارئ في البداية هو العنوان نفسه المحفز على التساؤل :

لماذا اجتمع في العنوان لفظ دروب باللغة العربية ولفظ كازابلانكا الأعجمية ؟

فهل يعني هذا رغبة الكاتبة في الكشف عن ثنائية ما، عبر ألفاظ ومفاهيم تخللت مسار ذاكرة الكاتبة ؟كيف تستعيد الكاتبة ذاكرتها ؟ ماهي الصورة التي كونتها عن ذاتها وعن العالم وعن الآخر ؟ ما هي الإضافة التي تأتي بها في مجال أدب السيرة الذاتية ؟.

من خلال مضمون الرواية المتدرج، يجد القارئ إجابات عن سؤال بخصوص الثنائية المثارة التي تخللت الرواية عبر ألفاظ ومفاهيم تشكلت حاملة موقفا بخصوص الذات، العالم، الآخر .

وكان اللجوء الى حجة التقابل وأيضا المقارنة المكثفة لوضعيات وسلوكات وأنماط عيش بين واقع الشخوص في الواقع المغربي، وواقع مخالف هو واقع المجتمع الفرنسي، ينحو بنا هذا إلى العديد من القضايا الاجتماعية والقيمية والواقعية التي تحضر مجتمعة في حوار مع تاريخ قبل وتاريخ بعد .

من بين الألفاظ المعتمدة كأساس في النص الروائي نجد لفظ الدرب، إنها دروب قديمة مثل درب البلدية دروب المدينة القديمة الى جانب درب الأحباس دروب « منها ما يختصر الحضارة الإسلامية بنكهة شامية وبقايا عشق للفردوس المفقود «حسب الكاتبة .

حي الأحباس العتيق ، المدينة القديمة وراء السور في مقابل المدينة التي يقطنها المستعمر (فيلات ، عمارات ، نوافذ واسعة ، دور سينما ، مسرح …).

لمفهوم المكان ثقل كبير في الرواية حيث كان محملا يحيل على ذاكرة قوية، ذاكرة تعطي للتاريخ حضورا كثيفا وأساسيا في تشكيل وجود الذوات ، وأيضا في سيرورة الشخوص مع ربط جد محكم ومحبوك ، بين ما يجري من أحداث وما ينجم عنه من تأثيرات على المستوى الاجتماعي الاقتصادي القيمي والنفسي لهذه الشخوص .

كذلك فضاء الحديقة ، مكان دحرج فيه الأطفال كراتهم ولعبت فيه الفتيات ( مالا ) ومسرح الحلقة وحكايات الأزلية في الأماسي ، ومنصة الخطابة عند رجوع محمد الخامس لتحية المقاومة وشهدائها ،لتصبح الحديقة فيما بعد الزمن الجميل ، عجفاء»أنبتت أرضها المتربة مقاعد إسمنتية أصبحت ملاذا للمشردين وأسرة لنومهم ، وملاذا للمنحرفين .»

أما المدرسة فكانت مدرسة الريف الابتدائية المتواجدة بدرب البلدية ، وهي من بين المدارس التي أنشأتها الحركة الوطنية لتلقين ثقافة يغلب عليها الطابع السياسي الوطني والقومي، والذي يدخل ضمن استراتيجية مقاومة الاستعمار.

« غير أنها تنفتح في الوقت نفسه على أدبه وقيم الثورة الفرنسية خلال حصص اللغة الفرنسية التي تستحضر من الفصل الرابع في درس la rècitation قصائد بإيقاع راقص يبعد آذاننا الفتية عن الإيقاع الرتيب لقصائد التفعيلة العربية وتجعلنا في خفة الريشة نتمايل فوق مقاعدنا، وهكذا أحببنا فرنسا وكرهناها. زادت جرعة الحب في حصص الفلسفة ودرس الوجودية ونحن نتعلم على يدي جان بول سارتر وألبير كامي أن الحرية هي القضية ، والحرية أن نكون كما نريد أن نكون أو لا نكون .»

ربما كان هذا عاملا كافيا يجعل الروائية تفكر في الالتحاق بشعبة الفلسفة ، لولا ظروف الأسرة والارتباط بها ( الأم والأب )التي جعلتها تغير وجهة تخصصها صوب شعبة اللغة العربية.

الجامعة كفضاء للمعرفة وأيضا للتكوين السياسي بامتياز ، ومجال انتقل إليه الصراع المجتمعي والإيديولوجي ( جامعة محمد الخامس بالرباط )، و(ظهر المهراز التي كانت ثكنة عسكرية لتقام فيها اللغة العربية التي حسب الروائية تم نفيها إلى فاس « انصاع طلبة اللغة العربية وآدابها لنقل أغلبهم ونفيهم نتيجة نشاطهم /ن السياسي الذي بلغ ذروته في منتصف الستينات .(ص17)

نجد أيضا حديثا مثيرا عن الذات /الهوية التي تقاسمتها في الرواية شخصيتان :

أحلام وهاينة ، هاينة الاسم المستقى من مجال الخرافة لتحمله إحدى بطلات الرواية ، التي هي صديقة الراوية « والتي وجدت فيها صفات تجعلها أقرب إلى الشخصية الروائية ، فهي مخضرمة الحيين ، البلدية والأحباس « هل تسمحين بفسحة من وقتك تخبرينني فيها بما أجهل من حياتك ، ابتسمت «تريدين حياة لها بداية ونهاية مثل الأفلام ،ولبداية وكل نهاية بداية جديدة «ص13.

هوية تقاسمت وعبرت الأحداث بكل جزئياتها ( سكن ، تمدرس ،مواقف جريئة إزاء كل ما يحدث في العالم وبخصوص الآخرين الذين تمت مصادقتهم خلال رحلة حياة :

من أب يحن لجذوره، وأم تلازم كالظل الطفلة والشابة في تفهم كبير، المعلم القدوة للأستاذ ، لتجربة حب مستحيلة ، وزواج فاشل يملأه العنف الرمزي والممارسات الحاطة من كرامة المرأة .

«هكذا تخوننا الأبواب تسلم نفسها بسهولة ، يكفي أن تغير القفل لتصبح مطرودا من بيتك ، عندما كنت أستمع لشكاوي النساء المهددات وأبناءهن بالتشرد ، لكون الزوج غير قفل الباب وبعث بورقة طلاق عن طريق عون قضائي ، لم أكن أتصور يوما أن يحدث لي ذلك».ص23.

أحداث كشفت معدن الشخصية ( بطلة الرواية )وكشفت معها اهتمامها ونضالها في معارك القضية النسائية التي من خلالها كانت تفضح عمق مآسي النساء (نموذج رابحة التي كانت زميلتها في المدرسة والتي لم تتابع دراستها لتتحول الى خادمة في البيوت « اذهبا وقولا للمدرسة أن رابحة لن تعود لأنها تساعدني في تربية إخوتها وأغلقت الباب بشدة « ذاك كان قول أمها وهي تخاطب صديقتها التي انشغل بالها على رابحة بعد غياب عن المدرسة « رابحة من ضحايا ما أطلق عليه لاحقا الهدر المدرسي ، تلميذة نجيبة بدليل أنها لم تكن ترسب .. ..لم تستفد من قانون إجبارية التعليم ، ولم تسعفها مؤسسات حماية الطفولة التي لا وجود لها ، فاستسلمت لقدر صنعه وضعها الاجتماعي وساهمت في تكريسه الوضعية الدونية للمرأة. وبدل أن تسلم شهادة تخرج جامعية «كان والدها يوقع عقد «تسليمها الى شخص يسحبها لتعيش مع أمه في غرفة في فندق البشير «.

كذلك نجد أن مفهوم الجسد قد ظهر بقوة هنا في الرواية كجسد أنثوي ممزق بين ثقافتين، إحداهما أصبحت بعد الثمانينات تعتبره مجرد عورة ، وأخرى نهلت من ثقافة غربية /فرنسية كانت نموذجا مشتهى من خلال الممثلة الفرنسية بريجيت باردو التي تدعو أجساد النساء الى كسر الأغلال الصدئة .

جسد لم تفارقه الرغبة في إشباع لم يتأت له ان يتحقق بحكم الإكراهات الثقافية التي تشحن بها الفتاة عبر تنشئتها الاجتماعية والتي يحضر فيها الفقيه والموروث الثقافي الذي يقيم حدودا وموانع باسم الفضيلة .

يتمظهر هذا بشكل جلي في حديث بطلة الرواية عن الاستاذ فاضل ( أستاذ جامعي )الذي كان يرمز هنا الى شعور حب جارف، وعلاقة إنسانية لم يكتب لها كعشق ممنوع أن تسير في اتجاهها المرسوم لها بالطبيعة « وعانقني فألقيت رأسي على كتفه ، تمنيت لو أصبحنا جسدا واحدا بلا ملامح بلا خطوط ولا حدود ولا خرائط ، اشتعل الصدر دفئا، فنقر النورس بقوة قشرة البيضة …رفرف في صدري …خفق قلبي بشدة ، انتفضت واقفة «ص75.

هي علاقة بين ذاتين تنتميان الى نفس الثقافة المغربية العربية الاسلامية ، لكن اللقاء في فضاء جغرافي مخالف تماما ( ثقافيا ، سياسيا ، قيميا ….) أفسح مجالا جد واسع للحرية ، التي كان للذكر فيها حظ أوفر، في حين لم تنج المرأة من رواسب ثقافة تلعن جسدا أنثويا يبحث عن لذة مرغوبة .

الإنسان ، يظل يحمل معه حتى وإن غير الأمكنة كل حمولات ثقافته المتجذرة، حتى لو أراد التباعد معها حين تخنقه وتلغي ماهو طبيعي فيه .

هذا ما جعل البطلة ( هاينة /احلام ) لا تستجيب لنوازع الجسد، لتكون سلطة ثقافة دينية أقوى وأشد عليها ، مع تحسر مرير وأيضا مع وعي كامل بحقيقة ما يحدث وما يعاش .

لاتنسى الروائية وهي تستحث ذاكرتها، القضية الفلسطينية التي عبرت أكثر من مرة عن تعاطفها وتعاطفها ككل المغاربة معها بدون قيد أو شرط ، مع كشفها لقواعد لعبة قذرة لغرب متوحش .

وكان للبحر كفضاء فسيح سمح للروائية أن تتخذه جليسا لها ، تلجأ إليه وتبث له خوالجها ومعاناتها وآفاق أحلامها « يملأ البحر صباحاتي وهي تنوء إليه من بعيد حيث ضريح عبد الرحمان المجذوب الذي شاركته أضرحة أخرى الذكرى وفق ما استلزمه الحكي ، مع اهتمام دائم بالبعدين الثقافي /التاريخي .

الجسر كمعبر وكمجال يفصل بين دروب عاشت أحداثا، وعبرته ذوات جمعها أحيانا حسها الوطني المقاوم للاستعمار، أو تفرقت فيها سبلها وهي تعيش لوحدها في عزلة تجربتها الوجودية المتفردة .

جسر بين ثقافات، أحداث، ذوات، طموحات وأحلام منها ما تحقق ومنها ما تلاشى خارج الجسر، بعيدا عنه الى غير رجعة.

رجوعا إلى استلهام الخرافة من طرف الروائية ( ومنه اقتبس اسم هاينة ) البطلة )، أحالنا كقراء على تمثلات متداولة لدى العامة من الناس ، بخصوص وجود كائنات أخرى تقاسمنا الأمكنة ، ولم لا الأحداث أيضا ، كانت الخرافة من بين البؤر التي اقتحمتها الروائية بهدف الكشف عن جانب آخر من ثقافتنا التي نجحت في إبراز تنوعها في كل عناصرها ( مطبخ مغربي، أثاث مغربي، الحمام ذو الأصل التركي لكن بطقوسه المغربية التقليدية خلال الاحتفالات والأعراس…، دون نسيان الجسد وكيفية الاعتناء به بشدة وإتقان قصد تسليعه، في تقابل مع تصورات ثقافية أخرى استطاعت أن تطور نظرتها إليه بشكل جد إيجابي .

ولم يفت الكاتبة استشراف المستقبل من خلال مشروع المؤسسة المغربية للنشر الرقمي والورقي، الذي كان من بين أحلامها، والذي تعهدته هبة ابنة رابحة، كنموذج للفتاة المغربية التي حققت نجاحا وتسلقا اجتماعيا بفضل العلم والمعرفة، وكان عربون وفاء لأحلام التي رحلت عن عالمنا بعد إصابتها بمرض عضال، والذي كشفت لنا الروائية عن معاناة كبيرة وهي تقاومه، في تضامن وتعاطف مطلق معها يكشف جانبها الإنساني الجميل .

مجال القول هنا مفتوح بخصوص هذه الرواية التي تحضك كقارئ لكشف الكثير مما احتوته من تصورات وأفكار ومواقف ، وتجعلك تنبش أكثر وأكثر، كما تنعش لديك الحاجة إلى طرح الأسئلة متعقبا أجوبة من وحي قدرتك على الغوص في ثناياها .وهذا ما يشفع لي كقارئة عاشقة رغبتي في طرح التساؤلات التالية :

لماذا ارتأت الروائية هذا الحكي المتأرجح بين ماض وحاضر وحلم مستقبل؟ لماذا حركت الدروب كأمكنة عصارات حياة ، وواقع وتاريخ ؟ هل وشم الذكرى يقبع في الذوات أم في الوشم الذي خلفته كل الدروب الناطقة بالعيش؟ .كيف تتمخض الدروب عن حكايات نساء ونساء بانسياب ، وتجف عن حكايات الرجال ؟ أليس هذا مؤشرا قويا على إيمان الروائية بقضايا بنات جنسها، وتمسكها الضمني والصريح بتعرية معاناتهن الضاربة في المسكوت عنه ؟

« دروب كازابلانكا » للروائية عائشة العلوي لمراني .. رواية عن جسور أحلام معلقة

الكاتب : فريدة بوفتاس

بتاريخ : 08/05/2025