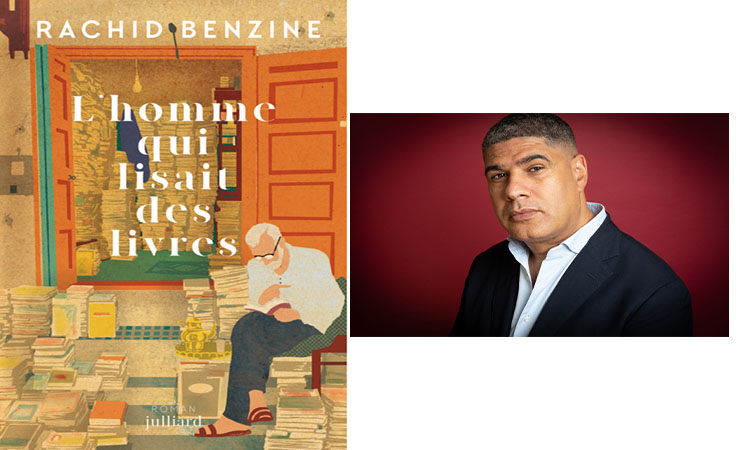

بمناسبة الدخول الأدبي، يصدر الكاتب وعالم الإسلاميات رشيد بنزين، رواية حول مأساة غزّة. إنّها رواية بعنوان» الرجل الذي كان يقرأ الكت»ب، عن منشورات جوليار. يروي هذا العمل التاريخ الفلسطيني من خلال شخصية بائع كتب لا يعيش إلا بفضل الأدب.كما أنّه مؤلّف لعدة كتب بارزة في فرنسا نذكر منها:»هكذا كانت تحدّثني أمي، ألف طريقة وطريقة لكونك يهودياً أو مسلماً، رحلة إلى بلاد الطفولة، وصمت الآباء، الذي أعيد نشره في المغرب من طرف مجلس الجالية المغربية في الخارج وتم نشره في «كوفريه» خاص عن منشورات الفنك. وكانت هذه مناسبة للحوار مع الكاتب حول هذا العمل، وحول الوضع بفرنسا.

p سؤالي الأول حول هذا المجموعة المخصصة لأعمالكم والتي نشرها مجلس الجالية المغربية بالخارج، عندما نقرأ عناوين «مثل صمت الآباء»، «رحلة إلى أقاصي الطفولة»، «في عيون السماء»، «هكذا كانت تحدّثني أمي»، نشعر وكأنها تحية لآبائنا الذين عاشوا في فرنسا في المنفى أو ما يُسمى بالهجرة. لقد عرفتك منذ أكثر من عشرين عاماً كعالم في الإسلاميات، لكن اليوم، هل أردتَ بدافع العاطفة أن تُعبّر عن ذاكرة عائلاتنا وتجاربها في فضاء الهجرة بفرنسا؟

n في هذه المجموعة المنشورة بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج ومنشورات الفنك،

هناك كتابان يتناولان مباشرة مسألة الهجرة» كانت تحدّثني أمي» و»صمت الآباء»، وهما في حوار متبادل. بالنسبة لي، كان الأمر محاولة لفهم ماذا تصبح حياة ما إذا لم تحكى. أنا منشغل دائماً بمسألة الذاكرة، الصمت، والسردية. فنحن البشر كائنات سردية قبل كل شيء نحن ننتمي إليها. لكن، ما هي هذه القصص؟ هل تحكى داخل العائلات، بين الأجيال؟ وهل تجد مكاناً لها في الفضاء العام، في الذاكرة الفرنسية، في الكتب المدرسية؟

الحياة التي لا تسرد ولا تُصاغ في لغة، مهدّدة بالاختفاء في النسيان. لكن السرد هو أيضاً اعتراف، لأن من خلاله نبني ذواتنا، عبر تعددية الحكايات. فلا توجد رواية واحدة للهجرة، بل روايات متعددة يجب تقعيدها من أجل الاعتراف الحقيقي بها.

بالطبع، لدينا اليوم وفرة من الدراسات السوسيولوجية والأنثروبولوجية والسياسية حول الهجرة: معارض، أبحاث، أرشيفات… لكن ذلك غير كافٍ. عملي، أنا، يمر عبر الحميمي عبر السرد الذاتي. بالدخول في الخيال والسرد الروائي، أسعى إلى لمس الحسّ. الأدب هو بلاغة الحسّ في خدمة المعنى.

p «في صمت الآباء» يلوم الابن والده لأنه لم يسرد قصته. لكن بعد رحيله، يكتشف رجلاً مناضلاً، فخوراً بأبنائه. هل يمكن القول إن بعد الغضب تأتي الاكتشافات؟

n نعم، بالتأكيد. حين نكون صغاراً لا نهتم كثيراً بحياة أهلنا، بل نبني أنفسنا أحياناً في معارضتهم. لكن بعد موتهم، كثيرون يندمون لأنهم لم يطرحوا أسئلة ولم يفتحوا حوارات. في الرواية، يكتشف الابن، من خلال أشرطة مسجلة ورحلة في أماكن عمل أبيه في المناجم، الأوراش، المعامل، جانباً آخر من شخصيته. هذه الرحلة هي أيضاً تحية للطبقة العاملة، لأن الهجرة في جوهرها قصة عمالية، وبالتالي اجتماعية واقتصادية، تدخل في التاريخ الفرنسي.

هناك أنواع مختلفة من الصمت: صمت المنفى، حين يصل المرء إلى بلد لا يتقن لغته ويُختزل في قوة عمله فقط؛ صمت المعاناة والإهانات التي يُفضَّل إخفاؤها لحماية الأبناء؛ صمت الخجل؛ وصمت الانسحاب، أي طريقة خاصة للوجود في العالم..

قال لي عامل مسنّ ذات مرة جملة رسخت في دهني : « لا أريد أن أملأ حقيبة أطفالي المدرسية بالحجارة.»

هذه الجملة تختصر الكثير. الصمت يمكن أن يكون حرية، مقاومة، وأيضاً شكلاً من أشكال نقل الذاكرة. والسؤال يبقى: هل يمرّ التوارث فقط عبر الكلام، أم أيضاً عبر الصمت والإيماءات؟

p في فرنسا، غالباً ما تفرض الرواية الرسمية للهجرة من قِبل المؤسسات (المدرسة، الجامعة، الإعلام، المؤسسات السياسة). هل يمكن اعتبار حديثكم عن الحميمي وعن الآباء محاولة لبناء سردية خاصة وبديلة؟

n نعم، بالتأكيد. لم يعد هناك سرد جماعي مشترك. المسألة هي كيف نضع رواياتنا في المشترك بحيث تصبح ذاكرتي أيضاً ذاكرة الآخر: الذاكرة البروطانية أو الكورسيكية أو اليهودية لتصبح جزءاً مني، وجزءاً من ذاكرتي يصبح أيضاً جزءاً منهم. هذه روايات متبادلة. وهذا هو النضال الذي يجب أن نخوضه، من خلال الحميمي. الدراسات العلمية موجودة، لكن المفاهيم وحدها لا تغيّر المخيال الجماعي. نحن في فرنسا في حرب روايات، ولا يمكن كسبها إلا بالحميمي والسردية الخاصة.

p المغرب هو من بين الدول القليلة التي تنشر أعمال مثقفيها وكتّابها في المهجر، حتى عندما يحملون جنسية أخرى، مع الحفاظ على علاقة خاصة بهم. هل هذه تجربة فريدة من نوعها؟

n بالتأكيد، وهذا عمل جدير بالتقدير. ونَدِين به بدرجة كبيرة الى إدريس اليزمي، الرئيس الحالي لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي عمل طويلاً في فرنسا في جمعيات مثل «جينيريك»، المخصّصة لذاكرة الهجرة. كان دائماً منشغلاً بالأرشيف والمعرفة، انطلاقاً من قناعته أن السياسات العمومية يجب أن تستند إلى البحث العلمي.

مجلس الجالية المغربية بالخارج ليس مجرد مجلس استشاري: إنه فضاء للإنتاج الفكري والعلمي والثقافي، فضاء للتلاقح، وهو بالضبط ما نحتاجه في عالم معقّد.