لا يمكن، بداية، كمدخل عام، عزل المسار الفكري والدراسي والعلمي للأستاذ عبد السلام بنعبد العالي، عن صيرورة تشكل الدرس الفلسفي بالمغرب خلال السبعين سنة الماضية. لأنه بمعنى من المعاني، هو ابن شرعي (فكريا) للمسار الذي أخذه البحث الفلسفي مغربيا، المتأسس على مرجعية ثقافية تشكلت أرضيتها انطلاقا من تلازمٍ بين الفكرة الوطنية للتحرير (التحرير المزدوج من الاستعمار الأجنبي ومن التخلف التاريخي)، وبين طموح إعادة هيكلة البنى الناظمة قيميا لصناعة الفرد المغربي الجديد، كانت في القلب منها منظومة التعليم والتكوين.

مثلما لا يمكن إغفال فضاء تشكل شخصيته كما تُقدم ملامِحَ خصوصيته التاريخية والسوسيو – ثقافية مدينة مثل مدينة سلا (حيث وُلد ودَرس وعَاش)، التي لها تراكمُ تقاليدَ سلوكيةٍ، مُؤطرَة ضمن بنية إنتاجية للمعارف يتقاطع فيها «العالِمُ» مع «الشعبي». مثلما لها آلية تقاليد في شكل ممارسة الحياة تتأسس على تراتبيات اجتماعية، تقدم ملامح تَواتُرٍ تاريخي لاحتكار عائلات سُلَطاً تجارية أو أمنية أو دينية أو قضائية، بذات الشكل الذي ظلت تنتظم ضمنه المدينة المغربية، ضمن ما يعرف ب «السلط القروسطوية».

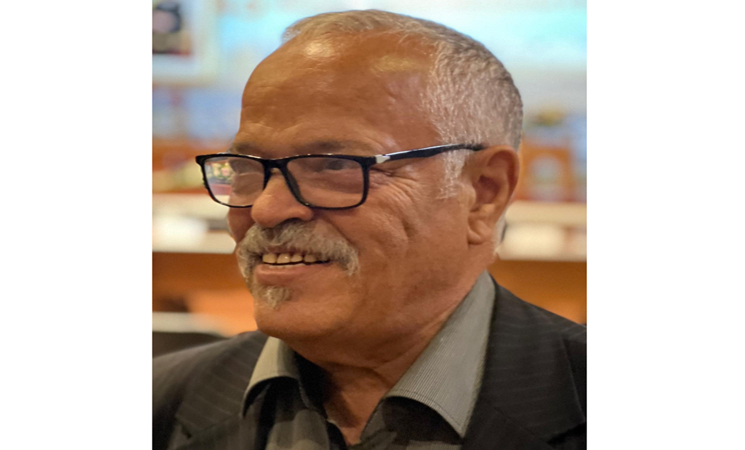

بالتالي، يسمح لنا القليل من المعروف عن قصة حياته، أن نجزم أن التقاطع بين العام الوطني مغربيا والخاص المحلي بمدينة سلا، منذ أربعينات القرن الماضي، قد شحذ شخصيته، بصفته ابنا لجيل يمكن وصفه بأنه جيل طامح للتحرير رؤيويا وسلوكيا، كانت مخرجاته الكبرى بالنسبة إليه هي بنية التكوين والتعليم، عبر التخصص في مجال العلوم الرياضية، التي امتهن تدريسها حيث سيعين أستاذا للرياضيات بسبب الخصاص الضاج حينها في مجال التأطير والتكوين بالمدرسة المغربية ضمن ذلك التكوين العلمي الدقيق. قبل أن تقوده الرياضيات صوب فلسفة العلوم، بصفته واحدا من طلبة كلية الآداب بالرباط، اختار دراسة الفلسفة، كمدخل للبحث عن أجوبة جيلية مغربية (بأبعاد عربية إسلامية)، مرتكزها مرجعية بنية الفكرة الوطنية للتحرير. ولا يمكنني إنكار، أن ثمة سؤالا ظل دوما يَحضُرُ أمام تأمل منتجه الفكري ومساره الأكاديمي والمعرفي، يتمثل في محاولة معرفة ما الذي صنع عبد السلام بنعبد العالي كأثر؟ وأي مكانة لمدينة عتيقة وعريقة مثل سلا في ذلك؟ وأي دور للقدر الذي قاده إلى التقاطع مع الفلسفة ومغامرة الكتابة ضمن مجموعة محمد عابد الجابري، أحمد السطاتي وإبراهيم بوعلو منذ أواسط الستينات من خلال تجربة مجلتي «أقلام» بداية و»فكر ونقد» بعد ذلك؟.

لقد تَخَلَّقَ الدرس الفلسفي المغربي الحديث، ضمن مشروع ضخم للتحول التاريخي لـ «الذات المغربية»، حضاريا، بعد صدمة الاستعمار، كان للمنظومة التعليمية الجديدة (في شقها الفرنسي للمحتل) الدور التأطيري الحاسم فيها، كونها شكلت ليس مجرد بنية تكوينية وتربوية صانعة للفرد المتعلم، بل إنها في مكان ما قد قَدَحَتْ أسئلة أكبر وأعمق في جيل العشرينات والثلاثينات والأربعينات (المديني) ترتبط بمعاني الهوية وقلق العلاقة بين الذات والآخر. فكان أن تشكلت أنوية أولى للدرس الفلسفي مغربيا، ابتدأت غربية بلسان فرنسي، قبل أن تبدأ في التشكل بلسان عربي، من حيث الموضوعات والأسئلة وبنى التحليل ومنهجية القراءة. وطُرِحَ من حينها، طبيعيا، سؤال علاقتنا ب «التراث» من داخل سؤال «الهوية». فَتَبَرْعَمَ الدرس الفلسفي المغربي، بدايةً بلسان أعجمي فرنسي، بأسئلة معرفية كونية كما تراكم تبلوُرُها ضمن المنظومة المعرفية للمركزية الغربية، قبل أن يبدأ في البروز جيل من المشتغلين بالفكر والفلسفة مغاربة، سعوا إلى تبئير الأسئلة الكونية للفلسفة الغربية ضمن أفق رؤية مغربي، كما يقدم مسار مفكر مغربي مثل محمد عزيز الحبابي المثال عنه. ومن داخل ذلك التراكم المعرفي المتحقق للدرس الفلسفي بالمغرب، سيولد جيل آخر من الباحثين والدارسين والمفكرين، اجتهدوا بإرادية لإعادة مَوْقَعَةٍ فكريةٍ لسؤال الفكر والفلسفة بالمغرب، بما يتوافق ومشروعٍ سياسيٍ ومجتمعيٍ وحضاريٍ أكبر، يسعى للتجاوز (تجاوز عطب الواقع المتخلف للفرد وتجاوز الأسباب المكبلة لعدم استيعاب التراث الفكري العربي والإسلامي ضمن صيرورته التاريخية). وهنا كان جيل محمد عابد الجابري وعبد الله العروي وحتى عبد الكبير الخطيبي (رغم البون الزمني القليل بينه وبينهما).

لقد تَخَلَّقَ الدرس الفلسفي المغربي، أيضا، في اختلاف كبير عن شكل التراكم المتحقق في الدرس الفلسفي بالمشرق العربي، مما شكل تفصيلا آخر حيويا آخر ضمن الرؤية المعرفية المؤطرة لذلك الدرس الفلسفي المغربي، مسنودا باختلافٍ في منهجيات المقاربة المتأسسة على مرجعيات مشاريع مجتمعية وثقافية لتأطير وصناعة الفرد هنا وهناك. ذلك أن التفكير في الفلسفة عربيا، في شقه المشرقي، قد سجن نفسه أكاديميا ومعرفيا ضمن سؤال تَمَثُّلِ «شكل العلاقة» بين العربي والفلسفة تاريخيا، بينما ذهبت التجربة المعرفية والأكاديمية المغربية منذ بداية الستينات في اتجاه الحفر في «معنى» تلك العلاقة. وأتوهم أن «الشكل» هو استعراضُ حالة، بينما «المعنى» هو سَعْيٌ لفهم حالة.

بالتالي، سجنت المقاربة المشرقية نفسها كثيرا في ما يمكن وصفه (بغير قليل من الاختصار المتجني)، ب «التنميط» الذي تحكمه خلفية معرفية غايتها «التأويل» الذي مُحرِّكُهُ في غالبه سياسيٌّ يحرص على عدم الاصطدام مع شكل من أشكال التفسير الديني (بسبب استمرار فكرة قلق التيه الدائمة بين الحكمة والشريعة ومحاولة المصالحة بينهما)، ما جعل النتيجة الجلية الكبرى لتلك المقاربة عبارة عن تعدد للفلسفة اليونانية والفلسفة العالمية حسب التأويل المؤطر لكل باحث أو تيار في المشرق العربي تاريخيا، أدى إلى نحت صورة لأفلاطون وصورة لأرسطو وصورة لهيجل وصورة لنيتشه وصورة لفوكو، ليست هي حقيقتهم كمنجز فلسفي مُؤسَّسٍ وواضح المقدمات والنتائج، بل صور متعددة وأحيانا متباينة حسب مخرجات هذا التأويل أو ذاك. لأن الدافع المحرك هو محاولة السعي لتبرير ورسم حدود «شكل العلاقة» مع مُنْتَجِ الفلسفة العالمية وليس البحث عن «المعنى المؤسس» لهذا التوجه فيها أو ذاك. ويكاد أن يكون ذلك قدريا في تاريخ الأفكار بالمشرق العربي، حين نجد أن تأويل المعتزلة أو الأشاعرة، الحنابلة أو الشيعة، للفلسفة اليونانية قد وضع أمامنا أشكالا لتأويل تلك الفلسفة وليس حقيقتها كمنجز فكري قائم الذات. ولقد تواصل ذلك، مشرقيا، منذ محاولات أسئلة عصر النهضة في أواسط القرن 19 إلى اليوم، في العلاقة مع الفكر والفلسفة الغربية المعاصرة والحديثة.

إنه ضمن ما يمكن وصفه ب «الاصطخاب الحي للدرس الفلسفي والسؤال الفكري بالمغرب» خلال الستينات والسبعينات، تبرعم الوعي المعرفي لعبد السلام بنعبد العالي، الذي سنجده منتصرا لجيل محمد عابد الجابري، ليس أستاذه فقط بكرسي الدراسة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بل التوجه الفكري والمعرفي، الذي كان طبيعيا أن يتطور إلى صداقة فكرية، مع مسافة واضحة واختلاف (باحترام) عن توجه محمد عزيز الحبابي. وكان طبيعيا أن يبحث أستاذنا عن اختلافه الخاص، حين سنجده يرسم خرائط مغامرته الفكرية عبر مدخل «فلسفة العلوم»، من ضمن جيل جديد من الباحثين المغاربة المشتغلين بالدرس الفلسفي، لعل أقربهم إليه رؤيويا وفكريا هو المرحوم سالم يفوت (سيُصدِرُ معه كتابا قيما هاما هو «درس في الأبيستمولوجيا»). بل أكثر من ذلك، سيُصبح ذلك الجيل عنوانا للاختلاف في المقاربة والتحليل عن جيل أساتذتهم وفي مقدمتهم المفكر محمد عابد الجابري.

بالنسبة لأستاذنا بنعبد العالي، فإن الاختلاف مع أستاذه الجابري سيبرز منذ أطروحته الأولى عن «الفلسفة السياسية عند الفارابي»، حيث انتصر الجابري في كتابه «نحن والتراث» لفكرة أن الفارابي حاول التقعيد لنظرية للأخلاق السياسية والاجتماعية في العالم العربي الإسلامي بما يشبه مشروع «العقد الاجتماعي» لجون جاك روسو، بينما اعتبر بنعبد العالي في كتابه أن الفارابي فشل في مشروعه الفكري ل «المدينة الفاضلة» لأنه ظل سجين التقاطب بين إرضاء «الحكمة والشريعة»، معتبرا إياه أقرب لاجتهاد رجل دين في تاريخ الأفكار الغربية مثل القديس أوغسطين. وسيتعزز ذلك الاختلاف بينهما أكثر حين أصر بنعبد العالي على تسجيل أطروحته للدكتوراه بكلية الآداب بالرباط حول موضوع «أسس الفكر الفلسفي المعاصر»، بينما أستاذه الجابري كان يطمح إلى أن يواصل طالبه وصديقه في الرؤية الفكرية دراسته للتراث. سيعترف بنعبد العالي في واحد من أطول حواراته الفكرية (وربما الوحيد، لأنه مقل جدا في حواراته الصحفية) مع كل من فاضمة آيت موس وإدريس كسيكس، الذي صدر ضمن كتاب باللغة الفرنسية تحت عنوان «مهنة المثقف – حوارات مع 15 مفكرا مغربيا»، أنه يعترف للجابري بتيسير قراءة التراث وأنه أسقط صفة القداسة عنه وركز على الحفر في «معنى التراث»، مما اعتبره أمرا إيجابيا.

إن الخلاصة المركزية الأولى بالنسبة لي، هي أن عبد السلام بنعبد العالي واحد من الجيل الثالث من مفكري الدرس الفلسفي بالمغرب، الذي نجح في الإنزياح بالبحث الفلسفي عن منطق النسقية في القراءة والتحليل كما قَعَّدَتْ له شعبة الفلسفة بكلية الآداب بالرباط (خاصة منهجيات جيل محمد عزيز الحبابي ومحمد عابد الجابري)، صوب إغراء «الشذرية» كمنهج تفكيكي. مثلما أسس أيضا لشكل جديد لمغامرة الترجمة، إذ إليه يرجع الفضل في اكتشاف شرائح متعددة من القراء المغاربة والعرب لموريس بلانشو وباشلار ودولوز وهايدغر وفوكو. ولعل «الشذرية» هنا بالنسبة لي، قد شكلت نوعا من التوقيع/ البصمة التي جعلت أثر مقارباته، بما تفتحه من كُوَّاتٍ ونوافذ على أسئلة كونية كبرى، تُلَقِّحُ رؤية قراء كثر بلوثة السؤال المختلف (اللوثة هنا في معناها المحفز الأشبه بالترياق). وليس اعتباطا، أن تتوطد علاقته مع مفكرين مغربيين مختلفي المنهج والموضوع، يتعلق الأمر بعبد الكبير الخطيبي وعبد الفتاح كيليطو، اللذين جمعته بهما صداقة فكرية كبيرة. ولعل السبب في ذلك «التواطؤ الفكري» بينه وبينهما راجع إلى انتصارهم جميعهم لـ «الاختلاف» عن «النسقي» والسعي للتحرر منه.

سيمارس أستاذنا بنعبد العالي اختلافه أيضا تواصليا، حين سنجده يَخرجُ (أكاد أقول يَهْرُبُ) بسؤال الفلسفة إلى جغرافيات تواصلية وتعبيرية أخرى، فيها استعمال ذكي وواع للأدب والفنون والسوسيولوجيا وبعض كوات من الأنثربولوجيا. وأنه اختار تلك الطريق، لربما، حتى يَفلِتَ من طغيان «المنع» الثقافي الضاغط بأثر التاريخ والماضي (التراث)، وأثر السياسي والإيديولوجي في الحاضر. وسيكون من الخطأ اعتبار أنه بذلك إنما قد قَلَّدَ أو كَرَّرَ تجارب غربية (فرنسية وإيطالية) من قبيل السيرة الثقافية (لم أقل الفكرية) لرولان بارث أو جيل دولوز أو حتى إمبرتو إيكو (الفيلسوف المتخفي في الأدب). بل إنه نسج سيرة إبداعية مختلفة فيها تطريزٌ مغربي، عبر نوع من الكتابة السيارة، الذاهبةُ إلى الآخرين عبر الصحافة. وهذا اختيار آخر ماكر منه، لأن الصحافة قد شكلت نوعا آخر من صناعة «المعنى»، اختلافه كامن في أنه هو من يذهب إلى الناس / الآخر، وليس مثل المعاني التي تنتجها المعرفة المسورة مؤسساتيا داخل هذه الكلية أو المعهد أو الجامعة. لأنه علينا الانتباه إلى أن الفرق كبير بين أن يذهب الناس للبحث عن تلك المعرفة المُسَوَّرَة (فلسفةً وأدباً وعلوم قانون وعلوم رياضيات وفيزياء وكيمياء وطب) وبين أن يذهب «المعنى» وتذهب «المعرفة» إلى الآخرين على رصيف الصحافة بإغراء فكري مُخصب. إن الفرق هائل هنا بين الاحتكار والسلطة وبين الإغراء والاستفزاز المنتج.

إن الخلاصة المركزية الثانية بالنسبة لي إذن، هي أن أستاذنا عبد السلام بنعبد العالي، عبر مكر اختياره لنقل «المعنى» إلى الناس من خلال الصحافة (أساسا جريدة «الحياة» اللندنية الواسعة الانتشار عربيا)، وغايتهُ إيقاظُ السؤال حول الذات في جغرافيات قلق تخصنا كمغاربة أولا، وكعرب ثانيا، وكمسلمين (ثقافيا وسلوكيا) ثالثا، قد حقق للسؤال الفكري بعضا من هويته النيتشوية، تلك التي تتأسس على تقويض الأوهام كما في كتاب نيتشه «أفول الأصنام». ولعمري هذا ما منح له أن يمارس اختلافه، تأسيسا أولا وأخيرا على سؤال مغربيته (ليس بالمعنى النرجسي المنغلق) بل بالمعنى الإنساني، حيث «المغربية» هنا تعني تجربة وجود ضمن جغرافية ممتدة ومتداخلة مع تجارب وجود أخرى من داخل ثقافات متعددة بتعدد الجماعات الهوياتية فكريا بالعالم، حاضرا وتاريخا، المُنْتَجَةُ عبر «أوعية ثقافية» وحضارية متعددة بتعدد الألسن واللغات التي تحملها وتُعَبِّرُ عنها وتَصْنَعُها (فاللغة صانعة ومصنوعة).

هل نجح في ما ظل يَعْتَبِرُهُ تحليلا وتفكيكا لـ «مجتمع الفرجة»؟.

ما هو مؤكد هو أنه حقق بمنجزه الفكري «الشذري» خلخلة لليقينيات كما تؤسس لها المقاربة النسقية للدرس الفلسفي، وأنه خلق جيله الخاص من الباحثين، الذين كان رفيقا لهم في طريق أخرى للمعرفة، مثل حادي عير يأخذ بيدهم في بيداء المعاني بدليل أن الكثير من باحثي الدرس الفلسفي بالمغرب اليوم، هم من سلالة أسئلته المعرفية، تلك التي ظل يُبلورها عبر سؤال «فلسفة العلوم» وعبر بنية «أسس الفكر الفلسفي المعاصر» في جغرافيتها المؤسسة للإختلاف خاصة مع هايدغر، ألتوسير، بلانشو، فوكو، ديريدا، بورديو، وقبلهم نيتشه وهيجل، ثم أيضا من خلال شكل اهتمامه باللغة والأدب والترجمة، التي هي بالنسبة له مفاتيح محورية لصناعة الفكر.

لقد مارس أستاذنا عبد السلام بنعبد العالي كل ذلك، بشكل يكاد يكون بدون ضجيج تواصلي، فهو أشبه بِمَشَّاءٍ يَعبُرُ خفيفا على أديم الأرض، بدون ضوضاء، لكن وَقْعَ أثره على البسيطة راسخٌ رُسُوخَ أثر الحافر بالمعنى الذي مَجَّدَهُ المتنبي. وأكاد أجزم أن الرجل يَضْجَرُ دوما من «المؤسسة» ومن تحنيطها للحرية. لهذا السبب لم تسجنه لا الفلسفة ولا الأدب ولا النسقية في صرامتها الأكاديمية، وأنه مارس ولا يزال يمارس حريته في التحليق ضمن جغرافيات السؤال والاختلاف والتفكيك، كما حقق ذلك معه صنواه في الفكر والمعرفة عبد الكبير الخطيبي وعبد الفتاح كيليطو.

لي اليقين أن أستاذنا بنعبد العالي، سيبقى أثر ترياقه التأملي ممتدا طويلا في زمن الفكر المغربي والعربي، لأنه يطرح السؤال المخلخل جيدا ولا يدعي أبدا امتلاكه الجواب.

(*) كاتب وصحفي مغربي

(ألقيت هذه الشهادة في اللقاء الاحتفائي «خيمة الإبداع» بالمفكر عبد السلام بنعبد العالي في الدورة 43 لموسم أصيلة الثقافي)