شعرية الفضاء .. من القسوة إلى الحميمية

«في بعض الأحيان نعتقد أننا نعرف أنفسنا من خلال الزمن في حين أن كلّ ما نعرفه هو تتابع تثبيتات في أماكن استقرار الكائن الإنساني الذي يرفض الذوبان، والذي يودّ حتّى في الماضي – حين يبدأ البحث عن أحداث سابقة- أن يمسك بحركة الزمن. إنّ المكان، في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها، يحتوي على الزمن مكثّفاً، وهذه هي وظيفة المكان» غاستون باشلار

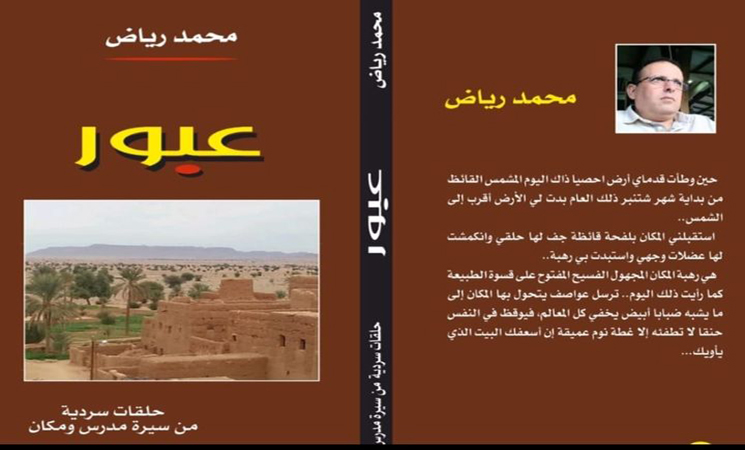

يفاجئنا محمد رياض في باكورة أعماله الموسومة ب»عبور: حلقات سردية من سيرة مدرس ومكان» بنص مكتوب بلغة أنيقة وبسرد محكم وممتع حتى وهو يخوض في قلب علاقة عدائية بمكان قاس قبل أن يروضه ويخلق معه علاقات حميمية، بعد العلاقات العدائية التي نبتت كما في صدمة بدايات الأشياء الغريبة عن الإنسان.

لنبدأ بتفكيك بنية العنوان كمدخل لقراءة هذا النص المبهج، كلمة «عبور»: مصدر عبَر نكرة، في معناها العام ترتبط بالمكان، إنها كما تقول معاجم اللغة، الاِنْتِقَالُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ عَبْرَ طَرِيقٍ، أَوْ مَا بَيْنَ ضِفَّتَيْنِ. لكنها أيضا قد تكون مرتبطة بالحالة وبالزمان، فنحن أمام حركة، عدم استقرار، حالة انتقال من وضع إلى آخر، من مكان إلى آخر، وبالتالي من زمان إلى زمان.. في لفظة العنوان عبور كما هي مخطوطة على صفحة الغلاف كتبت باللون الأصفر الذي يحيل في المعنى الفيزيقي على الصحراء، ويحمل بعدُ الألم كما يعلمنا فان غوغ الذي قال عنه: «ما أجمل الأصفر، إنه رمز للذة الألم، وتعبير عن تزاوجه مع القوى العظمى». فيما نقطة باء عبور خُطت بلون أحمر، الذي يحيل هنا على وشم ما، نقطة حاسمة في مرحلة انتقال في الحياة..صحيح أن الغلاف هو من وضع الفنان التشكيلي ولا دخل للكاتب فيه، لكن هناك ما يشبه «لا مفكر فيه» النص الذي يشكل قراءة الفنان للنص من وجهة المبدع البصري.

اللافت للانتباه أن كلمة «عبور» التي وردت نكرة في الغلاف تأتي في أول مفتتح للنص معرفة بعنوان بارز «العبور»، وفي السطر الأول للنص يقول المؤلف على لسان السارد: «كان العبور من هنا «احصيا» مكان التعيين… احصيا كانت أرض العبور القصير العسير، وكانت لحظة العبور سفرا في الذاكرة، ودفقا شعوريا جديدا، صار المكان جزءا من السيرة والمسار»، كيف انتقل العبور من حالة عامة نكرة، إلى حالة محددة ومعرفة؟ هل هو وشم الذات في فعل العبور، عبور المدرس أي الكاتب والسارد في نص سيري !.

يرتبط العنوان بالصورة كأيقونة في الغلاف، صورة فوتوغرافية تحيل على مكان صحراوي، واحة صغيرة تحيل على الجنوب الشرقي بالمغرب حيث عين الأستاذ محمد رياض مدرسا، وفي هذا الفضاء تدور أحداث هذه السيرة..

في أسفل الغلاف نعثر على تجنيس النص في جملة طويلة غير معتادة «حلقات سردية من سيرة مدرس ومكان»، تشير كلمة حلقات (مفردها حلقة) إلى كلّ شيءٍ استدار، ومنها جماعة من الناس يجلسون في شكل دائرة طلبا للعلم أو فضولا لمعرفة شيء يتحلقون حوله، فالحلقة إذن جزء من سلسلة، ولدينا في الموروث الشعبي مفهوم «الحلْقة»، وجود حكواتي وجمهور من المستمعين أو المتلقين ينصتون للحكاية، تُجمع على الحلاقي، إنها هنا أحد أقسام السرد المسلسل، أمام سلسلة من المحكيات تبلغ عشرين حلقة.. تتوزع عناوينها بين ما يحيل على المكان: أرض القيظ، عيادة المدرس، على رصيف مقهى بوغافر، أو ما يدل على الزمان: رذاذ الذاكرة، حين يسكن الليل، زمن مختلف… أو على الفضاء أو الزمكان: عبور، الرحلة الأصعب، اللقاء غير المرتقب، أو على الشخوص: عند حميد، عمي الموح، صينيون بيننا.. فيما تحيل باقي الحلقات من خلال عناوينها على وضع أو حالة نفسية أو حدث: الفاجعة، المحضر الأول، الاعتراف بالجميل، بهاء، نزهة المشتاق…

كلمات حلقة وسرد وسيرة تحدد إذن ميثاق القراءة التي وفق أفقها نقرأ نص «عبور» كحكي استرجاعي لوقائع حدثت، وحيث المؤلف هو البطل والسارد في ذات الآن، وفق تحديد فيليب لوجون، فنحن لسنا أمام سيرة ذاتية، ولكن أمام قطعة من حياة مدرس وفترة من تطور مكان منظورا إليه من منظار هذا الأستاذ الكاتب الذي سيعبر هذا المكان، وهنا نلمس اقتراب النص من جنس الرحلة كعبور في المكان، مما يجعله يحمل بعض سيمات المحكي الشعري.

شعرية المكان في نص «عبور»: من القسوة إلى الحميمية

يميز الناقد الفرنسي جان إيف تادييه بين نوعين من الفضاء:

-الفضاء بمعناه المادي الملموس الذي يوجد فوق صفحة الورقة من خلال تنظيم لعبة البياض والسواد.

-الفضاء بمعناه التجريدي،أي الفضاء الأدبي باعتباره الموقع الذي تتوزع فيه العلامات.. بالإضافة إلى تصور ثالث ينظر إلى الفضاء كمكان للصور المحسوسة والتمثيلية، ويقرر تادييه الاشتغال على المعنى الثاني،أي الفضاء كـ»مجموعة من العلامات التي تُنتج أثرا تمثيليا» (المحكي الشعري،ص47)،ولدراسة بناء وتركيب العلامات المنتجة لفضاء السرد، يقترح الانطلاق من بنية الأوصاف والقطع التي يُعرض فيها الفضاءُ نفسه بشكل صامت(ص49)،ثم الوقوف على وظيفة الوصف في المحكي الشعري للوصول إلى إبراز تفكك المقولات الكلاسيكية،بحيث يتحول الفضاء إلى عامل تخييل، يساهم في إنتاج دلالة النص.

توجد داخل المحكي الشعري ديكورات مفضلة وأخرى منبوذة، وقد لا يكون للفضاء محتوى سيكولوجي ولا اجتماعي،إذ يبدو غُفلا،ليس له من وظيفة غير الوظيفة الشعرية. وتمارس الأمكنة افتتانا سعيداً أو تأثيرا مؤذيا على الشخوص،ويمكن أن نجد فضاءات منغلقة وأخرى مفتوحة،فيما هي تبتلع الشخصية تُعرِّضها للذوبان والاندثار. فرغم استعارة المحكي الشعري لبعض أشكال محكي الرحلة ومحكي اليُوتوبيا، فإنه يمتاز عنها بكونه يخلق فضاء فردوسيا لا يمكن أن يُحلَّل إلا داخل النص،لأن ظواهر اللغة الأدبية :الجناسات، المجازات والاستعارات…هي التي تبني النسق الفضائي،لذا لا يمكن للتحليل السردي أن يقف على بنية فضاء المحكي الشعري إلا من خلال الوصف والصورة،»لأنه بالنسبة لكاتب ما،فإن سمو الفضاء،لا يمكن أن يكون إلا لغة، هذا الفضاء المتعالي هو موضوع بحث،وموضوع معرفة وسلطة،لأنه يُخفي سرا ما». (ص76)

باستحضار هذا العماد النظري الذي أسترشد به في قراءة نص المبدع محمد رياض، نعثر على هيمنة المكان في «عبور» من مفتتح النص إلى نهايته، مع ما أشّر عليه الكاتب نفسه على صفحة الغلاف من خلال صورته ومن خلال تحديد جنس المحكي «سيرة مكان»، الذي يبدو مكانا عدائيا بالنسبة للشخصية، في الوهلة الأولى، وهو ما نجده في عنف اللغة الموصوف بها هذا المكان منذ الحلقة الأولى للنص التي تحمل عنوان «أرض القيظ»، نقرأ في ص5: «استقبلني المكان بلفحة قائظة جفّ لها حلقي وانكمشت لها عضلات وجهي واستبدت بي رهبة.. هي رهبة المكان المجهول الفسيح المفتوح على قسوة الطبيعة». وهكذا عبر مسار النص تتشكل علاقة عدائية بين المكان والسارد، وتتراكم أوصاف المكان غير السعيد كما تجلى في أول اتصال للشخصية به.

يرى تادييه أن فضاء المحكي الشعري ليس محايدا، بل هو فاعل في سيرورة الحدث وتطوره من خلال تعالقه مع باقي مكونات الرواية،إذ يوضع مكان إيجابي سعيد مقابل مكان سلبي مؤذ،وبالتالي نجد أنفسنا أمام فضاءات حميمية وأخرى عدائية (ص68)، وهذا ما يمكن أن نلمسه في نص «عبور» بقوة، يشيد السارد أو المؤلف الذي هو ذاته الشخصية المركزية في النص الذي تدور حوله ومن خلاله كل أحداث الحلقات السردية العشرين، عدا استحواذه على مسار الحكي، علاقة فيها الكثير من التوتر والقلق مع المكان، نلمس ذلك في مقاطع تنتشر على طول النص وتهيمن على ملفوظاته، مثل: «أرض قاحلة جرداء»، «تطرد عني ذلك الضجر الذي تخلقه كآبة المكان»، «لم يكن في المكان من معالمه ما يُمتع النظر ويسلي النفس، القفر والخلاء والقيظ والوجوه العابسة والعواصف المحملة بالغبار والضجر» ص16.

تتراكم الأوصاف والموصوفات في الإحاطة بمكان احتضن مرحلة من الحياة المهنية للكاتب كمدرس، لتدلنا على مكان شقي، مكان عدائي، يصدم الشخصية المحورية في النص، بدءا من اللحظة الأولى للعبور نحو هذا الفضاء الذي يمارس ضغطه وسلطته القاهرة على السارد- المؤلف- البطل، «المكان مقفر والطريق خالية من كل حركة» ص10، «كان كل شيء من حولنا مثيرا لضجرنا واستيائنا» ص22، وفي ص36 يحضر بؤس المكان من خلال عين أخرى لزميل مر بالمكان: «كان القليل مما أخبرني به زميل لي ابن مدينة تنغير كافيا أن أرسم في الذهن لوحة قاتمة للمكان»، إنها صورة معتمة أشبه بالنقطة الحمراء التي توجد فوق باء عبور في صفحة غلاف النص.

لكن «أحصيا» كفضاء للعبور، فضاء القسوة والعداء سيتحول مع الزمن وبفعل الذات ووشمها لترويضه، إلى فضاء سعيد وممتع، نقرأ في ص83: «هكذا صار المكان أليفا ومألوفا وصار ما عشناه الأيام الأولى لقدومنا إليه حكايات نتسلى بها في مجالسنا»، يبدأ الكشف عن الزمن السعيد في نص «عبور» بدءا من الحلقة التاسعة التي تحمل عنوانا فيه ألفة وحميمية «حين يسكن الليل»، إشارة إلى أغنية فيروز لقصيدة جبران خليل جبران التي عنوانها «سكن الليل» ومطلعها:

سَكَنَ الليلْ وفي ثوب السكونْ.. تَخْتَبِي الأحلامْ

وَسَعَى البدرُ وللبدرِ عُيُونْ.. تَرْصُدُ الأيامْ

يقول السارد: «أنا مدين لليل أحصيا بهدوئه وسكينته.. يمنحك متعة السفر في ثنايا الكتب التي تقرأها ويلهمك». من الذي روّض الآخر: المكان روض المدرس أم المدرس روّض المكان؟ أعتقد أن فعل الذات، فعل الشخوص في المكان هو الذي حول فضاء أحصيا من فضاء عدائي قاسي إلى فضاء حميمي، سواء من خلال عيادة المدرس الذي حول بيته إلى مستوصف مستعينا بخبرته في الدواء، أو المدرس الرسام الذي طوع قسوة أحصيا بالرسم وبلوحات تشكيلية تركت أثرها الجميل على فضاء القسم الذي درس فيه السارد والشخصية المركزية نفسه، أو بالقراءة كما حالة السارد في هذا النص أو بالفعل الثقافي الجماعي مع التلاميذ، لذلك تصبح عناوين الحلقات الواقعة في النصف الثاني من الكتاب، شاعرية وأنيقة وغير عدائية، مثل: «نزهة المشتاق»، «الاعتراف بالجميل»، «حين يسكن الليل»…

بنية الزمان في نص «عبور»: لحظات تعيسة تناسب أمكنة عدائية

المكان العدائي القاسي يولد بالضرورة زمنا قاسيا وغير سعيد، كما يعلمنا جان إيف تادييه.. تلك إحدى مكونات المحكي الشعري، وكذلك بالمثل بالنسبة للمكان الحميمي الذي يستدعي زمنا سعيدا.. ففي مقابل التعارض الذي نجده بين أمكنة إيجابية وأخرى سلبية،تتعارض في الزمن اللحظات السعيدة مع اللحظات المأساوية، وكما أن هناك أمكنة مفضلة،هناك أيضا لحظات مفضلة، لذلك يشكل خلق مكان وخلق زمن موات له،عملية واحدة بالنسبة للمحكي الشعري، حيث تتقابل اللحظات الجميلة مع اللحظات الشقية، كما تتقابل الأمكنة الإيجابية والحميمية مع الأمكنة المنبوذة والعدائية.

ولإبراز عملية إعادة إنتاج الزمن لبنية الفضاء الذي يجعل منه مادته،ينطلق تادييه من دراسة زمن التخييل أي زمن الحكاية المروية، ليؤكد أن «زمن المحكي الشعري يسعى إلى الهروب من الزمن بصعوده إلى جذور الحياة والتاريخ والعالم،وهو بعكس الخيال العلمي لا يهمه المستقبل إلا نادرا» ص85))،هكذا يعيش بطل المحكي الشعري داخل «زمن بدون تاريخ، زمنين في المستقبل ولا يرجع نحو الأصول، وبذلك يلغي كل مرجعية تاريخية،لأنه لا يقترح أي زمن محدد» (مس، ص86)،ويجعل اللحظة والجزء من الساعة خلودا يربط المحكي بإيقاع فلكي،إيقاع الذكرى التي ليس لها تاريخ.. لذلك لا نعتر على أزمنة محددة باليوم والشهر والسنة، بل فقط مؤشرات كبرى تحمل دلالة على الفترة التي وقعت فيها أحداث النص أو على اعتماد دورة الزمن الطبيعي: نهار وليل، وقت وميقات، القيض والشمس.

نعثر في نص محمد رياض على زمن متوتر وقلق، زمن عدائي وشقي، يناسب المكان غير السعيد الذي احتضن عبور السارد البطل،نقرأ في ص7: «الحركة متوقفة ذلك الوقت الميت من النهار، حرارة شديدة وقيظ لافح وسحابة غبار تنتفض بين الحين والآخر منذرة بما هو قادم أسوأ، لم أشعر بما فعلته وأنا أهوي بقبضة شديدة من يدي على الجزء الأسفل لإطار نافذة البيت الخشبي، كنت غاضبا حزينا». إنه زمن يمارس عنفه على شخصية السارد البطل أمام عنف مكان بدا مثل الجحيم والعبور إليه أشبه بعبور الصراط المستقيم. ليس هناك غير المحل والقحط، والفقر في كل شيء، فقر طبيعي ومادي وثقافي ورمزي لا يفتح للشخصية شهية الانخراط فيه والتمتع بحياته بين أتونه.. خاصة في بداية علاقة المدرس بمكان أحصيا، نقرأ في ص21: «كانت الأيام الأولى عسيرة»، وفي ص 23: «صيف أحصيا طويل جدا وزمنها مختلف عن ذلك الزمن الذي نقيس به يوما بنهاره وليله في أماكن أخرى».. «المسافة بين البيت والثانوية قصيرة جدا لا يتعدى قطعها مدة عشر دقائق.. لكنك وأنت تسير الساعة الثانية زوالا في الأيام الأولى من شهر شتنبر كأنك تسير على خط من النار، كانت تحضرني ساعتها وقائع وأحداث رواية «رجال في الشمس» التي نعرف النهاية المأساوية لأصحابها في الخزان لحظة عبور صحراء قاحلة في اتجاه الحلم».

في مكان قفر حيث القحط يتسيّد الأشياء والكائنات والناس، سنغرس السارد والشخصية المركزية في الحكي في التفاصيل، يصبح ما كان ثانويا جوهريا، نقرأ في ص22: «أتذكر جيدا تلك الفرحة التي غمرتني وانا أرى الماء ينزل من الحنفية، كنت فرحا كما لو أنني أرى ذلك لأول مرة»، داخل نفس الزمن القاسي والشقي والعدائي بالنسبة للشخصية ينبعث من الرماد زمن سعيد وحميمي، «أجلس أحيانا على عتبة الباب منتشيا بنسيم الليل ينعش الجسد والروح» ص 24.

كتاب «عبور: حلقات سردية من سيرة مدرس ومكان»، نص ممتع برغم قسوته، نحس أن الروح العدائية التي طبعت علاقة السارد والمؤلف ب»أحصيا» هي مجرد لحظة عبور خفيفة في الزمان والمكان، إذ سرعان ما سيشيد المؤلف والبطل علاقة حميمة مع الفضاء، النص غير مليء بالبكائيات المعتادة في هكذا عبور، لأن محمد رياض كاتب يملك رؤيا، رؤيا عميقة في النظر للإنسان والزمن والمكان بأفق ممتد.