سأتحدث في هذه الورقة عن علاقة المترجم بمؤلفه. وقد عشت هذه التجربة مرتين: المرة الأولى مع جان دوليل مؤلِّف هذا القاموس، والمرة الثانية مع أحمد بوكوس في كتابه «دراسات في السياسة اللسانية» الصادر هذه السنة.

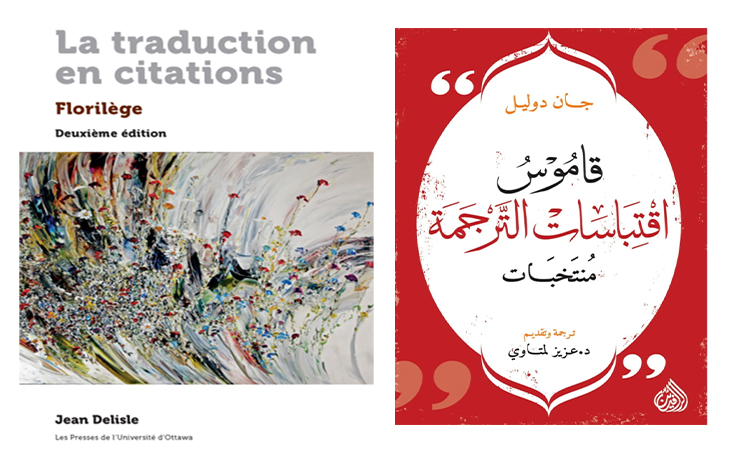

بالنسبة إلى مؤلَّف دوليل بدأت الحكاية حين عقدت العزم على ترجمة قاموسه الموسوعي بعد تردد طويل مرده الصعوبة التي واجهتني عند الشروع في الترجمة،وكنت قررت العدول عن إنجازها، وكانت البداية بالمقدمة التي دبجها أونري ميشونيك في تقديمه للمؤلَّف في طبعته الأولى سنة 2007 والتي استعادها دوليل في طبعته الثانية الصادرة سنة 2017، وهي الطبعة المعتمدة في هذه الترجمة. غير أن أهميتَه وجِدَّة موضوعه وطرافتَه جعلتني أصر على مواصلة العمل.

ومنذ هذه اللحظة بدأت سلسلة من الخطابات بيني وبين المؤلف استمرت على مدى أكثر من سنتين، وهي المدة التي استغرقها نقل هذا القاموس الموسوعي إلى اللسان العربي.

كان الخطاب الأول في 06-12-2019 وكان بمثابة قراءة أولية في العمل، حيث أشرت فيه، إلى جانب إخبار المؤلف بشروعي في ترجمة هذا القاموس، إلى أربع نقاط:

1-الأهمية التي يكتسيها هذاالعمل باعتباره رحلة ذات أبعاد متعددة تتحقق على ثلاثة محاور: محور الزمن (عبر عدة عصور تاريخية)، ومحور الفضاء (فضاءات جغرافية مختلفة)، ومحور النظرية (التصورات العديدةوالمتباينة التي صيغت حول هذه الخائنة الجميلة).

2-الطابع الحواري الذي يتسم به، ذلك أنه ليس مجرد تجميع بسيط وتلقائي لاقتباسات مختلفة تثير إشكاليات عديدة، وتسلط الضوء على النقاشات والمفاهيم المتصلة بهذا الحقل، وإنما هو كتاب حواري يدشن نقاشات، ويقدم مشاريع إجابات، ويؤسس رؤية، إن لم نقل محاولةَ تنظيرٍ متصلة بهذا الموضوع، ولن يتبدى هذا الأمر إلا عبر قراءة متعمقة ومتأنية وعلمية ومنهجية.

3-جدوى أن تُقرأ مثل هذه الصياغة بألسنة أخرى، وألا تأسُر ذاتَها داخل سياق لساني وفكري محدَّد، حتى يتسنى لها تقديمَ إجابات أخرى عن الأسئلة المطروحة التي تحمل ألوانا محلية مغايرة، وحتى تستطيع إثراء النقاش حول هذا التخصص ضمن هدف كوني وتفاعلي.

4-رغبتي في أن أكون أول من يؤمِّن نقل هذا العمل إلى اللسان العربي، في سياق ترجمة حصرية،لتمكين القراء في هذا الأفق اللساني من التعرف على طريقة أخرى في الكتابة النظرية الضمنية، غير أنها شاملة وحوارية، ومن ثمة حملهم على مواجهة خطاب نظريٍّ متعدد الأبعاد والتخصصات والتفاعلات البينية والحقب التاريخية.

كان الرد سريعا ومباشرا وفي اليوم نفسه:

«يا له من خبر سار! إنني مبتهج لشروعك في ترجمة قاموسي عن اقتباسات الترجمة. يمكنني إخبارك بأنك قد أدركتَ جيدا المعنى العميقَ الثاوي ضمن هذا العمل حيث إنه يبدو، عندما ننظر إليه عن قرب، أكثر من مجرد مصنَّف بسيط يجمع بين دفتيه اقتباسات متباينة. يوجد ثمة بالفعل خطاب يعبر العمل برمته، خطاب يبدأ في المقدمة التي دبجها الراحل أونري. ميشونيك، ويستمر في مقدمتي التحليلية، ويمتد في المداخل التي يتشكل منها جسم العمل. تَعرض هذه المداخل، كما لاحظتَ بوضوح شديد، إشكالية الترجمة برمتها.

أهنئكم على تفكيركم في جعل هذه المساهمة الترجمية متاحة للقراء في المنطقة الناطقة باللسان العربي. سوف تُنجِز عملا مفيدا. وسأبقى رهن إشارتكم للإجابة عن كل الأسئلة التي قد تودون طرحها بخصوص محتوى الكتاب. عندما يُنشر هذا الكتاب، سأكون ممتنا لكم كثيرا إذا ما تفضلتم بإرسال نسخة إلي».

كان هذا الخطابُ إيذانا بانطلاقة علاقة لا تزال مستمرة إلى الآن، خاصة بعد عزمي ترجمةَ كتابه الثاني «مفاهيم تاريخ الترجمة» ومجموعة قصصية بعنوان «على ضفاف الترجمة» بإشرافه وتنسيقه، والتي تتميز بكون كُتاب نصوصها كلهم مترجمون، وشخوصها وعوالمها التخييلية تتصل بعالم الترجمة.

تلا هذا الخطابَ خطابٌ ثان تناول قضايا متعددة، منها ما يتصل بالترجمة بشكل عام، ومنها ما يتصل بهذا المؤلَّف الموسوعي، ومنها ما يتصل بملاحظاتي النابعة من الصعوبات التي اعترضتني أثناء الترجمة خاصة أن هذا الخطاب جاء بعد ترجمتي الألف اقتباس الأولى، ويمكن إجمال هذه القضايا في الآتي:

1-تعدد النصوص التي يضمها هذا القاموس:»لقد وجدت نفسي، في هذه المصنَّف، في مواجهة عدة نصوص: ثمة، في المقام الأول، نص افتتاحي بقلم أونري ميشونيك (مقدمة)، ثم النص الذي كتبه مؤلف هذا العمل برمته (جان دوليل)، وأخيرا نص منسوج من اقتباسات مؤلفين آخرين، ويشتمل على صياغة نظرية متماسكة، وعلى خيط ناظم واع بالإشكالية الترجمية يستحضر كل مظاهرها، ويسلط الضوء على جميع مفاهيمها عبر العصور والألسنة والسبل الخاصة…، وفي المقام الثاني، ثمة نصوص كتبها مؤلفون مختلفون؛ ومن هنا، فإن كل اقتباس يشكل في حد ذاته نصا مستقلا، لذا فنحن أمام مؤلفين، وألسنة، وبناءات نظرية، ووجهات نظر مستقلة، وشهادات، وسبل متقاطعة. إذن كيف نتصرف أمام هذا الثراء؟ أمام هذا النمط من التنظير غير المسبوق؟ كيف نجعل المفكَّك متماسكا؟ كيف نجعل المتنافر متجانسا؟ كيف نُسمِع أصواتا تتَّحد لنُطق صوتٍ واحد ووحيد؟ تلك هي المهمة الصعبة، لكنها ليست مستحيلة!»

2-تعدد سياق الاقتباسات:» لقد خضعت مختلف الاقتباسات التي جُمعت في هذا المصنف إلى ثلاثة أشكال من الوضع داخل السياق: السيْقنَة (سياق النشأة داخل النص المصدر)، والسيقنة المنزوعة (النزع من السياق المصدر)، والسيقنة المُعادة (الإدراج في السياق الهدف/السياق المضيف). تمثل هذه الأشكال الثلاثة ثلاث لحظات من تجربة هذه الاقتباسات (سواء أكانت تجربة نصية (بنيوية واستاتيكية)، أم تداولية (دينامية، تستدعي جميع محافل إنتاج الفعل الخطابي واستقباله)،أم تاريخية (في أبعادها ومحاورها المختلفة)).

3-الصعوبات في ترجمة بعض صيغ الجناس بسبب الفروق الكبيرة بين النسقين اللسانيين (على سبيل المثال: ترجمة / خيانة (traduire/trahir)، إعادة إبداع / ترويح عن النفس(re-création/récréation)،مجازفة / روية(oser/doser) …). بالتأكيد سننجح في إعادة إنتاج المعنى في اللسان الهدف عن طريق المفردات المقابلة، ولكن لن ننجح في إعادة إنتاج وقْع هذه الصور البلاغية وجماليتها.

4-مقدمة أونري ميشونيك: «تتميز هذه المقدمة باستخدام جمل قصيرة، حيث لا تمثل علامات الوقف اكتمال معنى وبداية آخر. ولكنها تنطوي ضمنيا، على النقيض من ذلك، على جمل وأفكار وروابط منطقية تحدد العلاقات الموجودة بين هذه المقاطع التركيبية، وعلى قضايا يتعين على المترجم توضيحها عند الانتقال من ضفة إلى أخرى من ضفتي نهر الترجمة العظيم».

5-قضايا أخرى متعددة: ترجمة الاقتباسات،الترجمة بالإضافة/ الترجمة بالحذف، الترجمة بين الإمكان والاستحالة، ترجمة أسماء الأعلام، بعض التصويبات التي اقترحتها على المؤلف، مثل تكراره اقتباسين أو الخطأ في تحديد سنة صدور بعض المراجع، وهو الأمر الذي أشار إليه في مقدمته لهذه الترجمة معلقا بأن هذا دليل على أن المترجم يرى أشياء غالبا ما تفلت للمؤلف. وغيرها كثير…

وكعادته كان رده سريعا ومفصلا، وفيه أخبرني بالمشروع الذي يشتغل عليه، وهو عبارة عن قاموس آخر بعنوان «مفاهيم تاريخ الترجمة» المومأ إليه أعلاه، ويضم بين دفتيه تتبعا دقيقا، نظريا وتاريخيا، لأكثر من ألف مفهوم وثمانمائة وخمسين مصطلحا تتصل بتاريخ الترجمة ونظرياتها. ويُعَد، حسب مؤلفه، مدخلا أساسا في مجاله، والأول من نوعه في جميع العصور وبكل الألسنة، ومُكملا للقاموس الذي نقدمه اليوم. وهو القاموس الذي أعكف على ترجمته برعاية أكاديمية المملكة المغربية، ويقع في 520 صفحة في صيغته الفرنسية.

لن أسترسل في عرض هذه الخطابات التي قمت بتجميعها، وسأنشرها حين تسمح الفرصة بذلك سواء في صيغتها الفرنسية أو العربية. بيد أن ما يهمني الآن هو التأكيد على أن هذه الخطابات المتبادلة بين المترجم ومؤلِّفه،والتي تلت هذين الخطابين، قد عملت على توطيد العلاقة بينهما، وعلى تحقيق نوع من التقارب الوجداني، إذ انتقلت من مستوى الاهتمام النظري بقضايا الترجمة وغيرها من المجالات المتقاطعة، إلى المستوى الإنساني الشخصي والعام. وهو الأمر الذي كان له تأثير إيجابي على عملية نقل هذا القاموس الموسوعي إلى اللسان العربي، وتأمين رحلة هذه الاقتباسات إلى مجال ثقافي ولساني يحتل، كميا وكيفيا، مساحة مهمة في الثقافة الإنسانية العامة. بل إن المؤلف لم يترك فرصة سانحة دون أن يُعرف بالمترجم وبترجمته مؤكدا على أهمية العمل ومشيدا بترجمته التي ستُمكن من الانفتاح على أفق ثقافي واسع ومهم.

والآن، وقد وضعت بين أيديكم تجربة حية عن علاقة المترجم بمؤلفه، يمكننا أن نطرح الأسئلة الوجيهة عن هذه العلاقة التي تتسم بصفات التكامل والضرورة أحيانا، وبالتباعد واللاجدوى أحيانا أخرى:

هل تؤثر العلاقةُ المباشرةُ بين المؤلف ومترجمه على قراءة هذا الأخير للنص المترجَم وفهمه وتأويله له؟ ومن ثم، هل ينقل المترجم إلى الضفة الأخرى فهمَه وقراءته ومقصديته، أو ينقل فهم المؤلف وقراءته ومقصديته؟ هل تُوجِّه هذه العلاقةُ المؤلِّفَ إلى تدارك «أخطائه»وتصحيحها سواء أكانت معرفية أم لسانية؟ ما حدود استفادة المترجم من علاقته المباشرة مع مؤلِّفه؟ هل يخون المترجم في هذه العلاقة ذاتَه وثقافته وسياق الترجمة، أو يخون المؤلِّف وثقافَته وسياق التأليف؟ هل ما سيقدمه المترجم هو من صميم أفكار المؤلف الأصلية، أو هو قراءة لاحقة لأفكارهذا الأخير تأثرت بعوامل كثيرة منها العلاقة المباشرة مع مترجمه؟ ألا يُعد المؤلفُ خائنا بدوره حين يُعيد تضمين أفكار الآخرين ضمن أفكاره بِمنحها وجودا وحياة مخالفة لتلك التي كانت تنعم بها في مسكنها الأصلي؟ لماذا لم يتساءل أحد عن خيانة المؤلف بدوره في ما يُدوِّنه بلسانه من أفكار الآخرين؟ ما مدى أمانته لما يحيل عليه من مرجعيات؟ ألا يعيد صياغتها وفق هواه ووفق ما يخدم تأليف «الأصل»؟ ألا يعتبر تدخل بعض المؤلفين في ترجماتهم وفرضهم اختياراتهم على المترجمين تجاوزا للحدود بين التأليف والترجمة؟ ثم هل هذه العلاقة ضرورية؟ وهل تُفسد الترجمات أو تجمِّل الأصل وتنسخ «هفوات»ـه؟ ثم هل يستحضر المترجمُ المؤلف وسلطته الرمزية أثناء نقله النصوص، حتى وإن لم تكن تربط بينهما علاقة مادية ومباشرة؟

تلكم عينة من الأسئلة الكثيرة والمتناسلة التي أتمنى أن تثير نقاشا بين المهتمين، وأن تفتح مسارات بحث أمام الطلاب والباحثين لفحص هذه العلاقة التي تتعدى الطابع الفردي الخاص إلى الطابع الثقافي العام.

* نص المداخلة التي قدَّمتُ بها ترجمتي قاموس اقتباسات الترجمة خلال ندوة ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب بالرباط2025 .