هل العيش مجرد استمرار بيولوجي، أم هو بحث دائم عن معنى؟ هل يمكن أن نجد في التفاصيل الصغيرة لحظة كشف وجودي، أم أن هذه التفاصيل مجرد دوامة تبقينا في أسر الروتين؟ هل الأمل الذي يتمسك به الفرد قوة حقيقية للتغيير، أم مجرد وهم يخفف قسوة الواقع؟

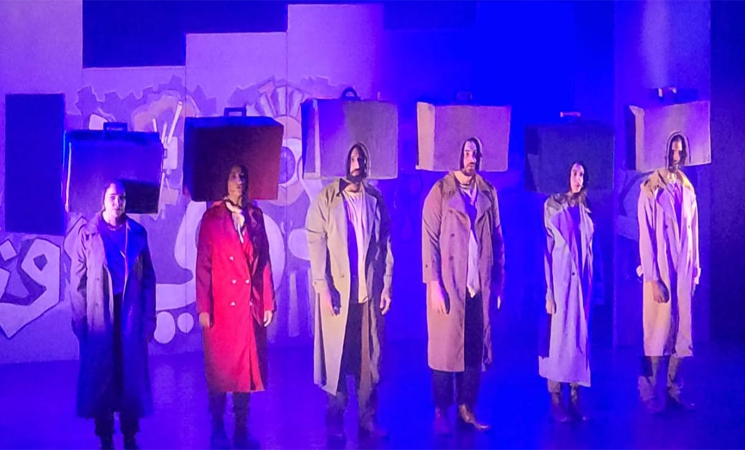

تفتح مسرحية «عيشه ومش عيشه» أفقاً واسعاً للنقاش النقدي، إذ لا تكتفي بإعادة تمثيل مشاهد مأخوذة من الحياة اليومية، بل توظفها كمرآة كاشفة لبنية المجتمع العربي المعاصر ولأسئلة فلسفية تتصل بالوجود والمعنى. إن تفاصيل تبدو بسيطة مثل طوابير الانتظار، ازدحام الشوارع، أو فضاءات البيوت والمكاتب تتحول في سياق العمل إلى علامات مسرحية مشحونة بالدلالات الاجتماعية والوجودية. فهي تضع المتلقي أمام السؤال الجوهري: هل ما نعيشه حقاً «عيشه» كاملة، أم مجرد استمرار بيولوجي بلا مضمون إنساني عميق؟

هذه الإشكالية المضمرة تضع المسرحية في قلب جدل فلسفي طويل حول معنى الوجود. فالعيش، في بعده الفيزيولوجي، ليس كافياً لإشباع الحاجة الإنسانية إلى المعنى، وهو ما يجعل العمل قريباً من التصورات الوجودية عند سارتر وكيركغارد، حيث يصبح الإنسان مطالباً بأن يحمل حياته قيمة من صنعه، وأن يقاوم اللامعنى الذي يفرضه المجتمع الحديث. إن عنوان المسرحية بحد ذاته، «عيشه ومش عيشه»، صياغة درامية لسؤال الوجود: ما الفرق بين أن تحيا وأن تعيش؟ بين الحياة كاستمرار جسدي والحياة كتجربة ممتلئة بالمعنى.

العنوان نفسه «عيشه ومش عيشه» يكثف هذه الإشكالية: نحن نعيش من الناحية الفيزيولوجية، لكن هل هذه عيشة بالمعنى الإنساني الكامل؟ السؤال لا يخص شخوص المسرحية، والتي هي عبارة عن مشاهد منتقاة بعناية للكشف والتقفي والفهم، أمام المتلقي الذي يصبح شاهدًا وناقدًا وجزءًا من الإشكالية، بل يمتد ليشمل حياته الخاصة.

تقوم المسرحية على استثمار تفاصيل تبدو عابرة: الانتظار في المحطات، الأحاديث الجانبية في الأزقة، أو التفاعلات في المقاهي والمجمعات الاستهلاكية. لكنها تفتح هذه اللحظات على أسئلة كبرى. فالانتظار ليس مجرد فعل زمني، بل استعارة عن وضع إنساني يتسم بالترقب واللايقين. هنا تستعيد المسرحية بُعداً وجودياً قريباً مما صاغه هايدغر في حديثه عن «الوجود نحو الموت»: أي أن الإنسان عالق دوماً في حالة انتظار لشيء لم يأت بعد، ويسعى إلى شحن اللحظة الصغيرة بمعنى يمنحه الاستمرار.

الفضاءات المتعددة (البيت، الشارع، السوق، المكتب) تتحول إلى خريطة رمزية للمجتمع. البيت يعكس الحميمية لكنه يكشف صراعات الجيل والقيم. الشارع يمثل الحضور الشعبي والاحتكاك المباشر، لكنه يكشف كذلك عن عنف الحياة اليومية. أما المجمعات التجارية والمكاتب، فهي ترمز إلى صعود ثقافة الاستهلاك والبيروقراطية الحديثة التي قد تزيد عزلة الفرد، وهو ما يذكر بتحليلات باومان حول «الحداثة السائلة»، وكذلك نقد بودريار للمجتمع الاستهلاكي الذي تصبح فيه الأشياء أكثر حضوراً من البشر.

تضيء المسرحية علاقة الفرد بمحيطه. الشخصيات، رغم ضغوط الواقع، لا تذوب كلياً في الجماعة، بل تقاوم الانكسار عبر بناء علاقات تمنحها القدرة على الاستمرار. وهنا يمكن استحضار منظور إميل دوركايم الذي شدد على أهمية التضامن الاجتماعي في تماسك الجماعات. المسرحية توحي بأن الفرد يستمد قوته من محيطه، وأن الروابط الإنسانية – العائلة، الصداقة، الجيرة – تشكل آلية مقاومة ضد الانهيار.

لكنها تكشف في الوقت ذاته التوتر بين الفردية والجماعية. هناك شخصيات تسعى إلى التحرر من سلطة المجتمع والبحث عن ذاتها، فيما أخرى تجد في التماهي مع الجماعة مصدراً للمعنى. هذا التوتر يعكس أزمة المجتمعات العربية المعاصرة، الممزقة بين نزعة تحديثية نحو الفردية، وبقايا البنى التقليدية التي تؤكد الانتماء الجمعي.

أحد أبرز عناصر المسرحية هو الانتقال المستمر بين الهزل والمأساة. ففي لحظة نضحك على مفارقة يومية، ثم نجد أنفسنا في مواجهة مأساة إنسانية صامتة. هذه الثنائية ليست مجرد تقنية مسرحية، بل فلسفة وجودية. فالضحك، كما يرى برغسون، أداة نقد اجتماعي تكشف التناقضات وتعيد التوازن عبر السخرية، فيما الدموع تعكس هشاشة الإنسان وعمق أزمته.

بهذا المعنى، تقدم المسرحية صورة واقعية للوجود الإنساني كمسافة متوترة بين الفرح والحزن، الانتصار والانكسار، وهو ما يجعلها أقرب لتجربة الجمهور.

في انتقالها بين الضحك والدموع، الفرح والترح، السلبي والإيجابي، تحاكي المسرحية بنية الحياة نفسها. الهزل يتداخل مع المأساة، والانتصارات الصغيرة تتجاور مع الهزائم اليومية. هذه الثنائية تعكس رؤية فلسفية ترى أن «الوجود الإنساني لا يُفهم إلا في ضوء تناقضاته».

على الرغم من أن المسرحية تظهر الكثير من الانكسار، فإنها مشبعة بروح الأمل. هذا الأمل ليس رومانسياً أو عاطفياً، بل هو ما يسميه إرنست بلوخ «مبدأ الأمل»: قدرة الإنسان على رؤية إمكان تجاوز الحاضر. الشخصيات تتمسك بالعلاقات الإنسانية كجسر نحو الاستمرار، في الصداقة، الحب، والتضامن.

من منظور جمالي، تعيد المسرحية الاعتبار للتفاصيل الصغيرة التي نغفل عنها، وكأنها تحقق مقولة بريخت: «المسرح يجب أن يعيدنا إلى التفكير فيما هو بديهي». كل مشهد يومي يفتح نافذة على سؤال أكبر: ما معنى أن ننتظر؟ أن نتسوق؟ أن نجلس مع العائلة؟ هذه القصص الصغيرة تصنع التاريخ الحقيقي للمجتمع.

مسرحية «عيشه ومش عيشه» تجمع بين الواقعية الاجتماعية والبعد الفلسفي، وتطرح سؤال العلاقة بين الفرد ومحيطه، وتكشف التوتر بين الفرد والجماعة، وتعيد الاعتبار للتفاصيل الصغيرة التي تمر غالباً دون وعي. المسرحية ليست مجرد تصوير واقعي، بل عمل فلسفي يفتح أعيننا على أسئلة الوجود والمعنى، ويعيد القدرة على رؤية الجمال والمعنى في أبسط لحظات العيش.

*ناقد فني

تم عرض المسرحية يوم الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول 2025 بالمسرح العربي أم الفحم، من تشخيص: قرمان قرمان، وائل حمدون، نور مغربي، سهاد خويص، رغدة أبو حسين، سعيد عطارية، لرين مرجية، وإخراج وإعداد النص: هشام سليمان وحنا شماس.