من مساوئ التفكير المحرف لفلسفة الحق والأخلاق، أن ينبري منظرو الحروب الجديدة، ، لضرب المفهوم القاعدي للقطبية نفسها، مستردين بذلك، بعضا من المجد الضائع لأحد الأقطاب النافقة

قد تتنحى القراءة الكلاسيكية لأحداث نشوء القطبية الثنائية في العالم، ما بعد الحرب العالمية الثانية، بتراجع نفوذ القوى الأوربية الكولونيالية الممثلة في بريطانيا وفرنسا، إلى تصاعد نفوذ قوتين جديدتين متعارضتين من حيث النظام السياسي والاقتصادي، رغم تحالفهما المؤقت خلال الحرب العالمية الثانية ضد النازية والأنظمة الديكتاتورية، وهما الاتحاد السوفييتي الشيوعي والداعم للمد الشيوعي في العالم، والولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية والتي تسعى إلى محاولة إيقاف المد الشيوعي، وتجلى هذا التوجه نحو الثنائية في التقسيم الرباعي لألمانيا بعد تحريرها من النازية إلى مناطق نفوذ الاتحاد السوفييتي الذي سيطر على القسم الشرقي، بينما اقتسمت الدول الرأسمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا) القسم الغربي في ما بينها، كما قسمت مدينة برلين بنفس الطريقة.

ولا حاجة إلى التذكير بتداعيات هذه القطبية، وارتداداتها بفعل المد الشيوعي السوفياتي في أوربا الشرقية، ورد الفعل الأمريكي من خلال مشروع مارشال، ثم نشوء ما يسمى بالحرب الباردة الأولى واشتعال أزماتها ما بين (1947 – 1953م)، فدخول العلاقات الدولية مرحلة التعايش السلمي من بداية الستينيات وإلى غاية 1979، وحتى بروز حرب باردة ثانية امتدت ما بين (1975- 1989م)، حيث ضلت «القطبية الثنائية» أو «النظام الدولي الجديد»، مكرسا لجانب سوسيواقتصادي وتكنولوجي ـ سيبراني واسع، يحاكي طيف طريقة تشكيل مجلس الأمن ومنظومته القائمة على القوة والسيطرة للدول العظمى، واستعارة ملقط «الفيتو» لتحطيم كوة الضوء العالقة بين العوالم السابحة في ذرى الكرة الأرضية.

لا تحجب هذه السيرورة المتقاطعة، حقيقة المتغيرات الجديدة التي طفت إلى السطح بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، وصعود قوى صناعية وعسكرية جديدة، تشابكت أنظمتها الدولياتية مع مفرش الألجمة التي عبأتها دول الأقطاب التقليدية، لتكون محملا لإحدى أثقالها في القارات الممتدة عبر الأيديولوجيا والمصالح الاقتصادية والاتباعية الثقافية. فصارت القطبية الموازية امتدادا قائم الذات في المتعدد، وانبثق عن انفراط عقد التباين بين الأقطاب، اصطدام ثقافات وطفرات في اجتراح «الهويات» القائمة على القومية أو الوحدة الوطنية للشعوب والأمم ، كما الملل والنحل.

وكما لا يستسيغ عقل المتلقي، أن يستدرج المذاهب السياسية ومثيلاتها في علم الاجتماع السياسي والأنثروبولوجي، مفاهيم التصادي مع «القطبية» أو «المحاور»، وانصرافاتها في المدلول الاقتصادي والسياسي والعسكري، إلى ما يؤول «وحدة المصالح» والارتهانات الجيواستراتيجية، في قيم العمل السياسي والديبلوماسي، فإن من مساوئ التفكير المحرف لفلسفة الحق والأخلاق، أن ينبري منظرو الحروب الجديدة، ومشرعو منجل القهر والاستعباد، لضرب المفهوم القاعدي للقطبية نفسها، مستردين بذلك، بعضا من المجد الضائع لأحد الأقطاب النافقة.

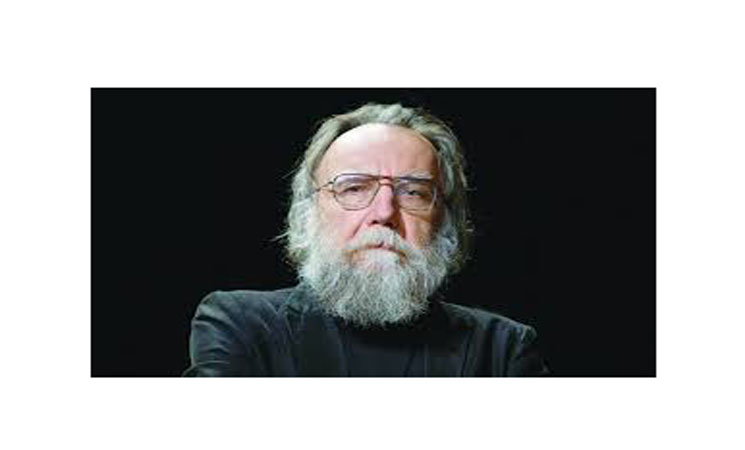

من سوء علامات الانحراف الأخلاقي والمعرفي للفلاسفة الغربيين، بروز تيار ألكسندر دوغين، المفكر الروسي، الذي تنبأ بسقوط «التيار القطبي الواحد» بعد طوفان الأقصى، وعودة دائرة الصراع تحت سماء القطبيات المتعددة.

دوغين مارس خلال سقوط بشار الأسد، حليف الدب الروسي، قفزا متجاورا مع الانتقائية السياسية واللعب على الحبال. فبينما يزعم أن التعددية القطبية آخذة في تجميع القوة، حيث نزعة الهيمنة للغرب آخذة في التراجع، يتحول عن قصدية متعالية، إلى ما يشبه المناوئ اللدود للأعمال العدائية الناتجة عن حرب ميدانية مدمرة.

ولا عجب، فالنعرة السوفياتية في أوصال نظريات دوغين بدت وكأنها تستفيق من سباتها، لتجابه مدرج الصعود المخيف للقطبيات، وانفلات أو انهيار الخطوط الحمراء من قائمة المواجهة، وهو ما ينجلي واضحا في الصراع المحموم الذي يعتور ملف الغزو الروسي لأوكرانيا، ودخول الناتو كطرف حاسم في النزاع؟.

دوغين يعري عن حقيقة فشل روسيا الذريع في الحفاظ على توازناته الاستراتيجية بسوريا، ويبكي مآل الجهود التي قادتها بلاده طيلة حقبة ونيف.يقول في حوار مع إذاعة «سبوتنيك»:» من المحزن أن جهودنا تحولت إلى لا شيء في بضعة أيام. يجي علينا أن نحتسب الألم كمجزئأمن واقعنا لنظل قادرين على التعاطف».

بل إن وحش الإضمار ينبري صياحا في وهدة الفلسفة المطمورة، ليكشف عن الحلم الحقيقي لسلطة المثقف الوظيفي. وهو إذ لا يخبئ لحيته الشيوعية، بعيدا عن حيارى الوازع الأخلاقي والقيمي المجرد، فإنه يستبصر مآلات الوجود الحتمي للقوة، كمصير وكمقود لتحديات ما بعد النظام العالمي الواحد.

ومن ثمة لا يجد دوغين مناصا من تحديد هذه الرؤية القومية الحاسمة، والتي جسدها في محاضرة أخيرة له حول النظام العالمي الجديد والتحولات الكبرى في العلاقات الدولية، في ألقاها خلال مؤتمر «اللا يقين الدولي 2025»، في التاسع من دجنبر الحالي، بمعهد موسكو للعلاقات الدولية، حيث يذهب فيها إلى أن التحديات التي تواجه الانتقال من أحادية القطب إلى تعددية الأقطاب، لا تقتصر فقط على الدول الكبرى مثل روسيا والصين والهند، بل تشمل أيضًا حضارات أخرى مثل الإسلامية والأفريقية واللاتينية التي لم تندمج بشكل كامل بعد في هذا النظام.

ويقول دوغين، إن التحديات العميقة التي يطرحها وجود «الحدود» أو الجبهات بين هذه الحضارات، حيث تتداخل الثقافات والدول في مناطق غير واضحة المعالم، ستزيد من تعقيد عملية التحول نحو عالم متعدد الأقطاب، محتملا وجود مستويات متعددة من عدم اليقين التي تشوش فهم الوضع العالمي الراهن، ومتسائلا : «هل نحن بالفعل في عالم متعدد الأقطاب، أم أننا ما زلنا في مرحلة الأحادية القطبية؟»

ما يثير الاهتمام أن تعتم مفاهيمية «القطب»واستتباعاته في فكر دوغين، فهو يعتبر الأمر مرتابا ومتدحرجا إلى ما يشبه الضبابية. لكن بإزاء ذلك، يطرح شرطية السيادة والهوية السياسية أو ما يصطلح عليه بـ «الدولة-الحضارة»، كمنفذ لتشريح المفهوم القطبي، وأبعاده السيوسيولوجية والتداولية.

يبقى أن الكسندر دوغين عقلا فلسفيا بقطعيات سياسية، ينزاح إلى فورة تدليلية معاصرة، تخالف جوهر الاستعارة الأفلاطونية النموذجية، والتي وردت تفاصيلها في محاورة الجمهورية لأفلاطون، حيث ترتقي تعبيرات ثاوية في التضاد بين السياسة والفلسفة من خلال ثنائية «الكهف المظلم»، حيثتوجد الإرادات مكبّلة بالآراء والمعتقدات، كناية عن السياسة، و»النور» الذي تنكشف في ضيائه الحقائق المطلقة متحرِّرة من قيد الآراء والظنون والمعتقدات، والذي رَمزَ به للفلسفة المتعالية عن السياسة.

نتيجة لذلك، طفقت المدينة الأفلاطونية (الدولة)لتهاجم الفلاسفة وتضايقهم لأنهم يستخفون بآرائها واعتقاداتها، حيث ترمز إلى الإيمان الخالص بالتمدن والتسامح والأخلاق البينية.

أليس الغاية من السياسة هي حفظ نظام الآراء والعقائد والمؤسسات، من أجل الإيمان باستمرار المدينةأو الدولة، ضمن صراع مسموح به في إطار الحدود والقوانين والضوابط المقبولة من لدن الجميع، بينما غاية الفلسفة، في أصيل وجودها وتواجدها، هي خلخلة هذا النظام بالتشكيك في أصوله توطئة لتقديم بديل أو بدائل أفضل منه.