وظف برادة هاجس الإيروس في أعمابه الروائية بهدف تدمير طابوهية الجنس في المجتمعات العربية، وجعل مباهج الحب والجنس تعلة بلاغية لإنتاج خطاب جنساني غير مغرض يعلي من قيم الحب والجمال

سبق لي في عدة مناسبات أن كتبت عن روايات محمد برادة حين كانت بعدُ متفرقة. والآن، وهي مجموعة في متن شامل وموحد يُدعى «الأعمال الكاملة»، فلا غرو أن زيارتي لها من جديد ستكون حتما مختلفة. لكن .. ما هي طبيعة هذه المسميات التي يطلق عليها في رطانة الناشرين اسم «الأعمال الكاملة» ((les œuvres complètes ؟ ألا تكون هذه التسمية منطوية على سوء فهم ما؟ وقبل هذا، هل هناك حاجة ما تدعو إلى هذا المسمى «أعمالا كاملة» ؟

من أجل الإجابة، سأميز بين ثلاثة أركان هي: الناشر أولا، والمؤلف ثانيا، ثم القارئ أخيرا، علما بأن هذا التمييز لا يعدو كونه إجراء تدبيريا مناسبا يروم التخفيف من كل التباس محتمل للمفهوم.

فبالنسبة للناشر، فلا مراء أن إعادة نشر نصوص كاتب ما ضمن صيغة أو شكل «الأعمال الكاملة» هي فعل تكريس نهائي له، ينضاف إلى ما قد يكون حصل عليه من اعتراف سابق من لدن المؤسسة الأدبية الحاضنة، حفاوة نقدية وجوائز وترجمات إلى اللغات الأجنبية واعتمادا في برامج التعليم الخ. لكن هذه الصيغة يحف بها خطر حقيقي، وهو احتمال أن تؤول بالكاتب، إذا كان بعدُ حيا، إلى العقم والصمت. فهي توحي بالتمام والاكتمال اللذين لا استئناف بعدهما. فكأنها – أي صيغة «الأعمال الكاملة» – خاتمة مشوار أو نهاية مغامرة ! هكذا أفهم شخصيا اشتراط دار النشر غاليمار الفرنسية ألا تنشر في سلسلتها الشهيرة الباذخةPléiade La، المرصودة حصريا لصنف «الأعمال الكاملة» ، إلا الكتب التي قضى مؤلفوها نحبهم، لكن من غير أن يعني الأمر أن هذا الشرط لازم وكاف في المطلق. فلا نعدم أمثلة لدور نشر، ومن بينها دار غاليمار نفسها وبالذات، التي تقبل إعادة نشر الأعمال الكاملة لأدباء وكتاب أحياء ما زالوا قادرين على الإنتاج. ولحسن الحظ، هذه حال دار الفنك للنشر بالدار البيضاء، لمؤسستها ومديرتها السيدة ليلى الشاوني. فهل نقول عنها إذن إنها أعمال كاملة ناقصة أو أعمال كاملة غير كاملة؟

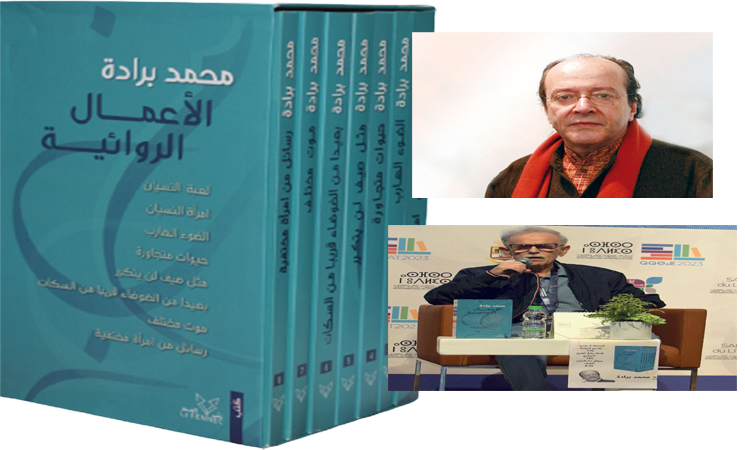

لا أهمية في نظري كبرى لهذا السؤال، طالما أن الغاية هي الاحتفاء بنشر دار الفنك لروايات برادة الثمان، أطال الله بقاءه، في حلة قشيبة تسر العين. ومن المؤكد عندي أن الناشرة، وهي تدير في ذهنها فكرة إعادة نشر رواياته مجتمعة، كانت واعية بثقل هذا المفهوم، مفهوم «الأعمال الكاملة». ففي غياب وعيها هذا، كانت إعادة النشر ستكون مغامرة تجارية حقيقية تتسم بالتهور وعدم الروية. بالفعل هو ثقيل هذا المفهوم، لا من حيث ماديته فحسب، وأعني بها ملموسيته التي توزن بكيلوغرامات الأوراق وخراطيش الحبر، وكذا محسوبية كلفة طبعه وسعر بيعه التي تقدر بالدراهم، بل أيضا وخصوصا من حيث رمزيته التي لا تقدر بالبصر، وإنما بالبصيرة، أي بالفراسة الاستسرارية.

ولهذا لا شك عندي في أنها استحضرت في وعيها أن محمد برادة ليس أي شخص عادي. إنه بالأحرى يتمتع بوضع اعتباري خاص واستثنائي، يزدوج فيه ما هو إنساني ذاتي بما هو أكاديمي عام وما هو أدبي محض.

فهو الإنسان الأليف الودود، واللطيف المعشر، وذو موهبة خلط الجد بالهزل، والتعقل بـ»الطنز». كما أنه الأستاذ الجامعي الذي يرجع إليه الفضل، مع آخرين، في تخليص الأدب المغربي والعربي من طرائق تدريس ودراسة تقليدية ذات المهيمنة البيوغرافية والتاريخية والإيديولوجية، وتعويضها بمناهج مقاربة معاصرة تنظر إلى نصوص الأدب من حيث ما هي بحد ذاتها، أي أقانيم لغوية تتوسل، من أجل إنتاج معانيها، بوسائط جمالية قوامها التسامي والأسلبة واللعب والتخييل. وهو أخيرا لا آخرا الروائي والقاص المؤمن بالبحث والتجريب اللذين لا ضفاف لهما تحدهما.

هذه الأبعاد الثلاثة هي في نظري ما يكون قد أغرى الناشرة بإعادة نشر رواياته.

ثم إن محمد برادة سبق له أن صرح في بعض خرجاته الصحافية بأنه «قال كل شيء»، وهو ما أعتبره رجع صدى مخاتل لا لقول فرانز كافكا قبل وفاته وهو في سن الأربعين عاما: «لم أقل كل شيء» فحسب، بل أيضا لقول محمد ديب: «أنا لم أقل كل شيء، فلا يمكن لي أبدا أن أقول كل شيء، لأنني لا أعرف كل شيء»! وكذلك لقول عبد اللطيف اللعبي: «لم أقل بعد كلمتي الأخيرة (…) فلا كاتب يقول كل شيء». فهل تكون قد صدقته إذن، فبادرت من ثم إلى إعادة نشر رواياته؟ أما وجه المخاتلة، فهو أن برادة، أمد الله في عمره، لم يوقع بعد صك استقالته من الإبداع. فما زالت شعلة التّهيام بالكتابة لديه تتوهج وتتأجج وتتدفق، بدليل صدور مسرحيته الثانية قبل أيام ذات العنوان: «كلام يمحوه النهار»، بعد أن كان قد ألف مسرحية أولى بعنوان «المتهمون»، التي ترجمتُها شخصيا إلى الفرنسية ونشرها في نهاية ستينات القرن الفارط بمجلة تصدرها منظمة اليونسكو. وقبل هذا بأسابيع قليلة فقط أرسل لي نصا سرديا طويلا وجميلا عنوانه: «لديك أزمة إيمان، قال مفسر الأحلام» بغاية إبداء الرأي، وهو النص الذي اعتبرته – كما أخبرته بذلك – بأنه يصلح فصلا أول لرواية قيد التشكل.

أغلق إذن قائمة الأسئلة والافتراضات لأهنئ السيدة الشاوني على مبادرتها الكريمة الرائعة، إن هي إلا عرفان لجميل ورسالة اعتراف وعربون وفاء.

أما بالنسبة للمؤلف، وهو ثاني الأركان، فلا عجب من أن برادة يغمره حتما شعور لذيذ بالزهو والانتشاء وهو يتحسس هذه التحفة الفنية الرائقة، التي تضم فلذات إبداعه الروائي، في ما يشبه دميات روسية، حيث تصورت الناشرة برهافة ذوق رفيعة علبة كبرى تحتوي على أربع علبات كل واحدة تحوي روايتين. وهنا كذلك لا أرى فائدة من التساؤل: من المسؤول عن تعيين روايتيْ كل علبة، هل هو الناشرة أم المؤلف أم هما معا؟ لنقل، تجاوزا لهذا السؤال، إن ما يمكن أن يكون قد برر جمع روايتين في كل واحدة من العلبات الأربع هو وجود نوع من الوحدة العضوية بينهما، سواء أكانت ثيمة مشتركة أو وساطة فنية ذات صلة بالقالب الشكلي الذي انسلك فيه متخيلهما الحكائي.

ومن باب التقدير بالتخمين، فلعل محمد برادة، وهو يتأمل كل رواية على حدة، يكون يستعيد، تارة بمتعة وتارة بألم، الأسيقة النفسية الذاتية والعوامل التاريخية الموضوعية التي كيفت كتابتها. وأظن أن هذا من الآثار التي تراهن عليها صيغة «الأعمال الكاملة». بالفعل، يتشبه لديّ برادة، وهو في معمعان هذا التأمل، مستعيدا طوفانا من الذكريات والصور التي تتداخل وتتراكب في ما بينها أمام ناظره وفق مبدأ التداعي المحكوم طورا بقانون الضرورة، وطورا آخر بمنطق الصدفة. وهي الحال التي تتسم – لا غرابة في هذا – بغير قليل من العنت والعنف، لاسيما حين يستبد به الحنين القوي إلى النزو والمغامرة والتجريب، فيمني النفس، وهو يتصفح كل رواية، بالاقتدار على كتابة «لعبة التذكر» و»الضوء الثابت» من حيث هما صيغتان باروديتان مكافئتان لـ «لعبة النسيان» ولـ «الضوء الهارب». كما أن من المحتمل بل ومن المؤمل أن تتوق نفسه إلى تخيل عودة سعيدة وغير متوقعة للمرأة المختفية صاحبة الرسائل الملغزة، وهو ما ليس من غير أن يغمرني شخصيا بفرح وغبطة الانبهار بما لا يستطيعه أحد غير محمد برادة، طبعا أعني شاعرية لوحاته ومشاهده الإيروسية البديعة. وهو ما ليس بعزيز عليه.

وأصل الآن إلى الركن الثالث، وهو القارئ الذي يعتبر أثره حاسما في تحديد مفهوم «الأعمال الكاملة»، لأن هذه، في حال غيابه، تتحول إلى مجرد قطعة أثرية، جميلة ونفيسة، يتبادلها الناس في المناسبات الاجتماعية: كأعياد الميلاد والأعراس، بحيث يكون مصيرها أن توضع، ومن ثم تنسى، فوق رف إلى جانب صور عائلية.

لكن مفهوم القارئ هذا ليس متجانسا: فهناك قارئ وقراء! فبإمكانه أن يتمرس بالروايات كل واحدة على حدة، وكما هي في ترتيبها الأصلي ضمن العلبات الأربع. هنا تكون القراءة ساذجة. لكن بإمكانه أيضا، وقبل أن يشرع في القراءة، أن يعمد إلى خلط الروايات بعضها ببعض من أجل أن يعيد ترتيبها وفق هواه داخل العلبات. هنا تكون القراءة لعبا بالمعنى اللهواني (Ludique) والايجابي للكلمة. أما القراءة المراهن عليها في سياق القيام بحوصلة إجمالية لروايات محمد برادة، فهي تلك التي تقوم بالإشراف البانورامي عليها، بمسح شمولي لها، مجتمعة، كفيل بإبراز ما يطفو على سطحها من تضاريس ونتوءات ذات صلة بثيماتها الكبرى وبوسائطها الشكلية والبلاغية، وما يبرر هذا الأسلوب من التدبير هو أنني لست هنا في معرض تحليل أكاديمي وعقلاني يتناول كل رواية بمفردها بالنقد والتأول في ضوء مناهج مقاربة نصوص الأدب المتاحة. وهو ما سبق لي أن قمت به كما قلت في البداية. وبطبيعة الحال، فإن هذا الأسلوب ليس من غير أن يذكرني بتقنية تنضيد النصوص(La superposition) كما يزاولها نوع من النقد النفسي للأدب المدعو ب la psychocritique، حيث يعمد الناقد إلى تركيب نصوص نفس الكاتب بعضها فوق بعض باعتباره محض استعارة، أي مجرد عملية غير متحققة بالفعل. والغرض منه هو الانتباه إلى ما يتردد بإلحاح في هذه النصوص مجتمعة من ثيمات لا شعورية ثابتة تكشف عن شخصية المؤلف الثاوية تحت الصور والكلمات.

أما ما أقصده أنا بالمسح، وهو أفقي، فلا يعدو كونه بكل بساطة تقصيا وافيا لما يعتمل لا ديماسيا، وإنما سطحيا، في نصوص برادة من موضوعات وخوالج وهلسنات ضمن تعالقات وتشابكات هي ما يؤلف استعارات استحواذية تبنين فكره وتكيف بالتالي رؤيته للعالم.

وغني عن القول هنا أن عملية المسح هذه، التي تيسرها صيغة الأعمال الكاملة، ليست مرصودة لذاتها من أجل تحقيق نوع من البذخ النقدي والترف التحليلي. فهي على العكس تسعف القارئ الناقد، أعني ذاك الذي يريد أن يبلغ أقصى غاية في فهم أسرار عالمه الروائي، على عقد صلات تماسٍّ مرة وصلات تنافذ مرة أخرى، بين كتلة نصوصه، بغرض تحديد ما بينها من لعب تناصي عجيب.

بالفعل، وحده هذا القارئ الاستثنائي يستطيع أن يلتقط تارة، وأن يحدس تارة أخرى، ما يموج على سطح رواياته من آثار تناصية لا بينها وبين نصوص روائيين آخرين، وإنما بينها وبين ذاتها، ومن الممكن أن يكون ما يساعده على ذلك هو اختيار المؤلف أو الناشرة أو هما معا إيداع روايتين في كل علبة تكون بينهما صلات قربى مضمونية أو شكلية. هنا يقوم الناقد بإعادة بناء ما يشبه ربيكة نصية حقيقية ((un puzzle textuel قوامها موضوعات وموتيفات لا تكاد تختفي مؤقتا في نص حتى تبادر إلى ظهور في نص بل وفي نصوص أخرى. هل أقول عنها إنها موضوعات وموتيفات يتعمدها برادة بسبق تدبر وتصميم أم إنها تتوارد على قلمه أو ملامس حاسوبه عفو خاطره؟ لا فائدة مرة أخرى ترجى من هذا السؤال. حسبي أن أقول إن نوعا من النغم التفاعلي الديالوجي، الناعم والسري، يتردد بين العلبات الأربع!

وحتى لا يبقى كلامي جاريا على عواهنه، أشير من باب الاستدلال المقتضب إلى مهيمنتين اثنتين فقط تستحوذان على المتن الروائي لبرادة، وهما نوع من الموضوعات والهواجس التي تلهج بها رواياته باستمرار. ويمكن لي أن أحصر مجالات نفوذها في ماله صلة وثقى أولا باللوغوس، وثانيا بالإيروس .

فبالنسبة لهاجس اللوغوس، الدال، في معناه الأعم والأبعد عن التجريد المفهومي، على الخطاب واللغة، يستطيع القارئ المتمرس بروايات برادة أن يعزل في المتن الحكائي لكل واحدة متواليات خطابية يحرص المؤلف على أن ينتجها على ألسنة سُرّاده وشخصياته في تلك الأحياز الإستراتيجية التي يتوقف فيها مؤقتا السرد والوصف. وتتميز هذه المتواليات بنبرة تحليلية واضحة يرخي فيها العنان لتأملات استطرادية تشمل خاصة الوضع السياسي بالمغرب، وما يتلاطم فيه من نوازع ومصالح وصراعات بين قوى التغيير والحداثة وقوى النكوص والمحافظة في المجتمع. وتكاد هذه المتواليات تتوسل بلغة مباشرة لا أثر فيها للإبداع.

أما بالنسبة لهاجس الإيروس، فلا تكاد أية رواية برادية تخلو منه، من حيث دلالته على الحب والجنس، كقيمتين إستطيقيتين تحققان للجسد النشوة الحسية والغبطة الروحية، وكمحركّين دراميين أيضا لمجريات الحبكة الحكائية. وتعتبر كل من «الضوء الهارب» و»رسائل من امرأة مختفية» مثلا نموذجين رائعين للرواية الإيروسية، بالمعنى الفني، المتجرد والمتعالي، للكلمة، في الأدبين المغربي وحتى العربي. فلا شيء فيهما بتاتا ينم عن رغبة المؤلف في تهييج الطاقة الليبيدية لدى القراء المراهقين، طالما أن هاجسه هو في نظري، إضافة إلى تدمير طابوهية الجنس في المجتمعات العربية، جعل مباهج الحب والجنس تعلة بلاغية لإنتاج خطاب جنساني غير مغرض يعلي من قيم الحب والجمال والتناغم في العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة. وهو ما يقي رواياته حتما من السقوط في فخ الخلاعة البورنوغرافية ذات النثرية والرذالة. هي إذن روايات إيروسية من حيث هي نصوص متعة، قوامها السيميوطيقي هو رشاقة الكلمات وشاعرية الصور وبهجة الاستعارات، نصوص لا تليق إلا بذوي رهافة الذوق والإحساس.