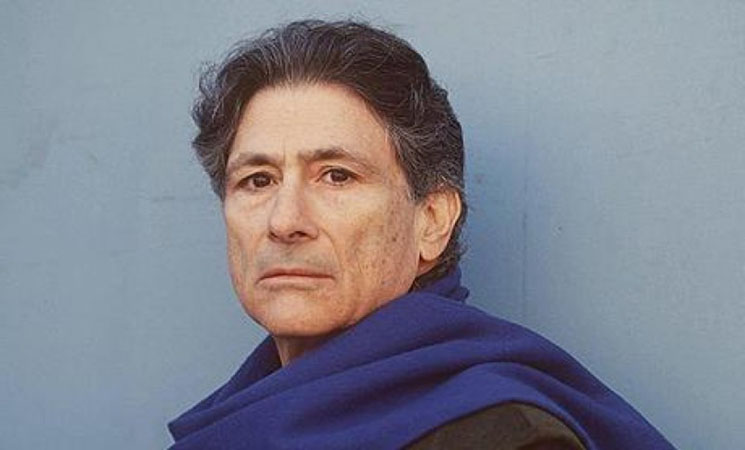

من البديهيات القول إن مشروع إدوارد سعيد لا يفقد مضامينه وأفكاره، لأنه يناقش مجموعة من الإشكاليات والقضايا المرتبطة بالإنسان في تكوينه، ووضعه، وثقافته، وسياسته؛ من بينها نذكر مسألة الثقافة والمثقف، والعلاقة بين الثقافة والامبريالية، والأدب العالمي أو عالمية الأدب، والعلاقات المتبادلة بين التاريخ والمجتمع والأدب، والتفاعل بين الأدب والعلوم الإنسانية، ومنهجية حوار الذات مع الآخر، ثم المثاقفة بين الفكر العربي والفكر الغربي؛كما أنه يطرح مجموعة من الأسئلة الدائمة التي تصادفنا في كل أنواع الحيوات وبالأخص الحياة العلمية والفكرية والحضارية المعاصرة، وذات التصورات الحداثية وما بعد الحداثية؛ فمن بين الأسئلة التي يواجهها المتلقي، وهو يطلع على مشروع الرجل نجد ما يأتي: ما المقصود بالاستشراق؟ ما هي الركائز التي يستند إليها؟ ما علاقة المعرفة بالسلطة؟ ومن هو المثقف الحقيقي؟ وإلى أي مدى يمكن أن نعد الخطاب الاستشراقي جزءا من الثقافة الامبريالية؟ وما هي معاني الامبريالية؟ وكيف يمكن أن نقاومها؟ كيف تتحول الأعمال الأدبية إلى وسيلة لنشر هيمنة الغرب الثقافية على الشرق والجنوب؟ ما هي العناصر الرئيسة التي يمكن للمرء أن يتحصن بها، للدفاع عن قضاياه الوجودية، والفكرية، والحضارية؟ هل الأدب والثقافة رافدان من روافد الامبريالية؟ كيف يستطيع الإنسان التحرر من كل السلط المتداولة في تاريخ الإنسانية مثل السلطة المعرفية، والسياسية، والإيديولوجية خاصة؟ ما هي عناصر المقاومة، والممانعة المعرفية والثقافية، التي يتحلى بها الإنسان/ المثقف لكي يدافع عن أنسنية الفكر، والوجود، والحياة، والحق؟

تأسيسا على ما سبق، نعتقد أن هذه الأسئلة ومثيلاتها، هي التي ظل ينهض الرجل الألمعي ويعمل، من أجل الإجابة عنها في مؤلفاته، والتي لم تتراجع بتاتا إلى الخلف مثل مجموعة من الأسئلة التي لم تعد متداولة بين المهتمين اليوم، وهي الأسئلة التي سيظل المتلقي” يتلقفها كالماء”، معتبرا إياها من النماذج النظرية الواقعية المهتمة بالإشكاليات الإنسانية الكبرى. فعلى سبيل التمثيل لا الحصر أنموذج الأبحاث والدراسات التاريخية مابعد الكولونيالية التي وجدت أجوبة أسئلتها في نظرية إدوارد كل الآليات المعرفية الكافية لتحليل الخطاب ما بعد الكولونيالي ، وخاصة كتابات مدرسة دراسات التابع الهندية؛” فهذه المدرسة التاريخية، والتي من أهم روادها راناجيت غوها وغاياتري سبيفاك وديبيش شاكرابارتي وهومي بابا، تعد أهم مدرسة في العالم الثالث منتجة للخطاب ما بعد الكولونيالي في كتابة وتحليل التاريخ.” ()

وبذلك نؤكد مقولة “إن المفكر العظيم لا يستحق أن يصبح ماضويا”، ما دام أن أثره الحقيقي يتجاوز مساحة النقد الأدبي، الذي أبدع فيه إلى فضاء مصائر الثقافات والأفراد، وإلى إحساس الشعوب بهويتها، وباحترامها لنفسها، ولتراثها إزاء آراء الغرب، واتجاهاته، التي عملت أحيانا على طمس ذوات الشعوب المختلفة معها، وطعنها،على الرغم ما في حُللها الثقافية من غنى، وخصوصية، وإبداع. “فلكي نتمكن من الاحتفاظ بطاقة معرفية- نقدية عالية أمام العماء المنظم الذي يقترحه نموذج المستشرق الأكاديمي المحلف عصبويا ضد الحقيقة الثقافية، أو المؤرخ المتمركز حول ذاته الغربية شبه العنصرية والموضوع في خدمة دوائر رسم السياسات الكولونيالية الجديدة، أو المفكر والفيلسوف ما- بعد الحداثي المتحلل من أعباء التاريخ، نحن بحاجة دائمة إلى كتب نقدية معمقة وشجاعة مثل الاستشراق، وإلى إدوارد سعيد كنموذج للمثقف الإنساني المتأهب أبدا للانشقاق عن الخطاب السائد. والمسلح بِعُدَّة نظرية وأخلاقية لنقد مختلف خطابات التسييد.” ()

ويعد مشروع إدوارد سعيد من بين المشاريع الفكرية الإنسانية، التي استطاعت نَحْت عالمها على الفكر الإنساني المعاصر؛فبفضل مكوناته الإبستيمولوجية، والإستيطيقية مثلا؛ يتمكن الفكر العربي المعاصر تفكيك الفكر الغربي تفكيكا معرفيا جماليا،برؤية نقدية تسعى إلى غربلة التفكير المتمركز حول سلطة الذات القاهرة إزاء حياة الذات المقهورة؛حيث يقوم على قراءة منظور الغرب عن ذاته، وتحولات هذا المنظور، ورؤية الذات من خلال مقولة مغلوطة مفادها” إن رؤية الشرق غير عقلانية، وحسها غير متحضر”، ليقدم للقارئ مشروعه في “الاستشراق”، و”القضية الفلسطينية”، و”تغطية الإسلام” و”الثقافة والإمبريالية”، موسعا بذلك من خلاله قراءة دور المثقفين في العصر الحديث-غربا وشرقا- مُعِيدا إحياء الدور الرسالي للمثقف، الذي تلاشى في الغرب بتأثيرات العولمة ونشوء الشركات متعددة الجنسية التي بدأت تُوَظِّف المثقفين والأكاديميين ليقدموا لها خبراتهم بِغَضِّ النظر عن التأثيرات السلبية التي تنشأ عن المعلومات التي يقدمها هؤلاء الخبراء.” ().

وما يمكن الإشارة إليه هو أن العودة إلى مشروع المفكر الفلسطيني الكوني أصبحت مرجعا ضروريا لحوار الثقافات والحضارات والأمم والشعوب، لأنه ينبني على الإيمان المطلق “بأن الثقافات متواشجة ومضامينها وسيرتها متداخلة ومصادرها مختلفة، إلى درجة يستحيل فصلها إلى ثقافات متناقضة مثل شرق وغرب من منطلق إيديولوجي غالبا.” ()

إن إدوارد سعيد مثل ثلة من أمثاله، لم ينالوا حقهم، من التعريف، والشرح، والنقاش في الدراسات الأدبية والإنسانية بالجامعة العربية والمغربية عكس الجامعة الغربية، وحتى في الدراسات النقدية المعاصرة، وهنا، لا بد من الإشارة إلى أننا ونحن نخوض غمار البحث في المشروع الإدواردي لم نعثر على كتاب نقدي مغربي مخصص كله لمناقشة أفكار الرجل ومشروعه، باستثناء كتاب الباحث والناقد المغربي الدكتور يحيى بن الوليد()، وكتاب الناقد والمترجم محمد الجرطي” إدوارد سعيد: من تفكيك المركزية الغربية إلى فضاء الهجنة والاختلاف”().

وأعتقد أن كليتنا نموذج على هذه الفكرة طوال تأسيسها، لم يتم تنظيم أي ندوة علمية أو محاضرة تشير إلى الرجل منذ ثلاثين سنة تقريبا خاصة شعبة اللغة العربية وآدابها التي ننتمي إليها(). وهذا ما أشار إليه محمد بنيس، عندما قال “تبين لي آنذاك أن خطاب إدوارد سعيد قائم الذات. وهو نموذج معرفي له منزلة الأعمال الكبرى في القرن العشرين. وهو إلى ذلك يجيب عن أسئلة مباشرة تخص علاقة العربي بالغرب، أو العالم الإسلامي بالغرب بوضوح نظري متفرد وبقدرة مبدعة على التحليل والنقد. كان هذا الخطاب ينتقل من الجامعة إلى الحياة الثقافية الدولية. وفي كل مرة كنت أدرك خسارة الثقافة العربية في عدم مجاراتها لأعمال إدوارد سعيد، بالترجمة والاستقبال في إعادة بناء أو إنتاج الخطاب”().

من هنا، يصبح كل حديث عن إدوارد سعيد مناسبة للتفكير السقراطي المنطلق من مبدأ” أيها الإنسان اعرف نفسك بنفسك” أولا ،ثم ابحث عن الأفكار المعرفية التي تجعل نفسك محمية ومحصنة ثانيا ، كما أن طرح الحديث عنه للنقاش، وبالقدر ذاته، هو لا محالة موضوع فكري عام، ينطلق من كونية الفكر والتفكير عند الإنسان المثقف وغير المثقف ثالثا؛وإشارة قوية إلى المفكرين العرب المعاصرين الذين كانوا مهووسين بتقديم الجديد في كل كتاب، ساعيا من وراء ذلك إلى تطوير الفكر العربي، وإدخاله خريطة النماذج الجادة في العالم رابعا،ويستحق اهتمامنا وعنايتنا خامسا، ذلك بأن الطروحات الإبستمولوجية، والأنثروبولوجية، والسوسيولوجية، والجيوسياسية التي ناقشها لا تزال تحظى بالتداول والانتشار على نطاق واسع، ولايزال العالم عامة والعالم العربي الإسلامي خاصة في حاجة إليها، فهي طروحات الرهانات الواقعية النقدية، والبنيوية النقدية التي يستطيع الإنسان العربي بواسطتها التزود بثقافة الممانعة. “فخطاب إدوارد سعيد يمثل “أفقا” قابلا لـ”الامتداد” و”الاستجابة” للكثير من مشكلات العرب القديمة/ الجديدة.” ()

فمن سمات التميز في المشروع الإدواردي، أنه مؤسس الرؤية المعرفية النقدية العربية التي تعمل على إنجاز الدراسات والبحوث لتقديم الجديد والإضافي والأفقي.” لقد أصبح سعيد فردا كونيا، كائنا متفردا حيث مصيره، الذي قام هو بنفسه بتأويله، ينادي كل فرد، إننا لا نعرف، حين ستدق أجراس كل واحد منا، إذا كنا سنكون قادرين على العثور على القوى الضرورية كي نفعل مثل ما فعله “إدوارد سعيد” ولكننا نستطيع أن نستحضره في أفكارنا، ونفكر في المجهودات والاشتغالات التي قام بها على نفسه والتي كان من نتائجها جعلت العلم، شيئا ما أكثر جمالا وأكثر ثراء في ما يتعلق بالمعنى، لأجل هذا يستحق إدوارد سعيد امتناننا”().

إن أهمية العودة اليوم إلى إدوارد سعيد تكمن في نطاق وقوة الأسئلة التي أثارها، أفضل من إجاباته عنها. إنه بالتالي يكاد يدعونا للعودة إلى السطور الختامية من ” بدايات”، والتي كتبت قبل عقود خلت:” في مساق دراسة وتأليف هذا الكتاب، فتحت لنفسي كما أظن / وللآخرين كما آمل (إمكانيات استكشاف المزيد من الإشكاليات… وهذه دراسات أرجو أن تكون إرادتنا الأخلاقية مكافئة لها، إذا كانت هذه البداية قد حققت غرضها.” ()، وإلى الانشغال بسؤال الكينونةفي علاقتها بالأسلوب المتأخر من حياة المفكرين والفنانين، وإلى البحث عن نظرية جديدة للأدب والفكر والثقافة تراعي مستجدات العالم الراهن وتحولاته.

هوامش:

– إدوارد سعيد، تعقيبات على الاستشراق، ترجمة وتحرير: صبحي حديدي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، الطبعة الأولى 1996، ص ص 25-26.

2- ياسين كريم، الاستشراق وجماعة دراسات التابع» ضمن كتاب» الاستشراق والاستعمار والامبريالية، دراسات في ما بعد الكولونيالية، تنسيق وإشراف: خيرالدين دعبش والبشير ربوح، منشورات رؤية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2018، ص252.

3- فخري صالح، إدوارد سعيد، دراسة وترجمات، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى 1430ه-2009م، ص10.

4- إدوارد سعيد، مقدمة الكاتب في كتاب» آلهة تفشل دائما»، ترجمة: حسام الدين خضور، منشورات التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق،، الطبعة الأولى 2006، ص8.

5- المقصود هنا، كتاب الناقد والباحث المغربي يحيى بن الوليد» الوعي المحلق: إدوارد سعيد وحال العرب، منشورات رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،الطبعة الأولى 2010.

6- المقصود هنا، كتاب الناقد والمترجم المغربي محمد الجرطي، إدوارد سعيد: من تفكيك المركزية الغربية إلى فضاء الهجنة والاختلاف، ترجمة وإعداد، منشورات دار المتوسط،ميلانو، إيطاليا، الطبعة الأولى: 2016.

7- قلنا هذا الكلام حينما قدمنا محاضرة حول إدوارد سعيد بشعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة يوم الأربعاء 03 ماي 2019. لأن بعد هذه المحاضرة، ظهرت مجموعة من الدراسات النقدية المهتمة بمشروع إدوارد سعيد من قبل الجيل النقدي الجديد بالمغرب، يمكن أن نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر: كتاب عادل القريب» إدوارد سعيد: ثورة الفكر النقدي من الخلفيات إلى المفاهيم» 2023.

8- محمد بنيس، مع أصدقاء، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2012، ص117.

9- تزفتان تودوروف، بورتريه منحاز، ترجمة: محمد المزديوي، مجلة أوان البحرينية، العدد 6- 2004، ص 97.

10- يحيى بن الوليد، الوعي المحلق: إدوارد سعيد وحال العرب، مرجع سابق، ص 19.

11- ستيفن هاو، إدوارد سعيد: المسافر والمنفى، ترجمة: صبحي حديدي، من كتاب صبحي حديدي،» إدوارد سعيد الناقد، آداب التابع وثقافات الإمبريالية،منشورات الأهلية للنش روالتوزيع،عمان،الطبعة العربية الأولى 2018،ص 197.