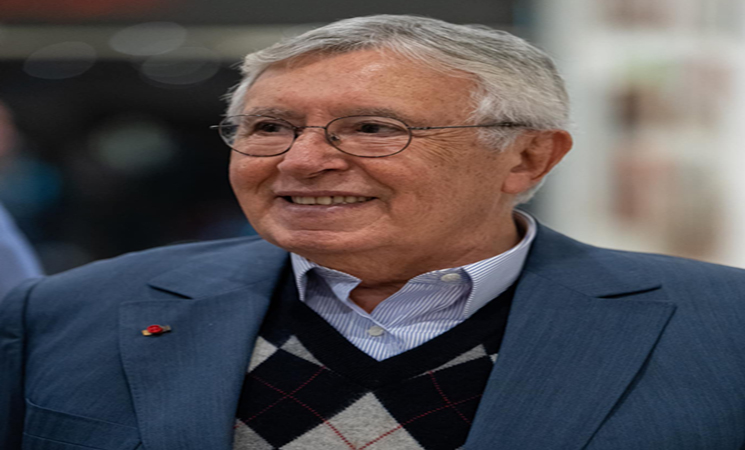

لعل جل الناس، مواطنين أو أجانب، لا يعرفون عن المرحوم محمد بنعيسى سوى كونه رجل دولة محنكا، حيث تقلد لمدة غير قصيرة مناصب حكومية ورسمية كوزيرة للثقافة ووزير للخارجية وسفير للمغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه منذ انخراطه في النشاط السياسي في سبعينات القرن الماضي ظل يسهر على تدبير شؤون مدينته أصيلة كرئيس لمجلسها البلدي/ كما أنه أسس مع رفيقه الفنان التشكيلي المرحوم محمد المليحي جمعية المحيط الثقافية التي سرعان ما تحولت إلى مؤسسة منتدى أصيلة ذائعة الصيت في جميع أرجاء العالم التي تحمل، إلى حين وفاته قبل أيام، مسؤولية أمينها العام. لكنهم قليلون من يعرفون أن محمد بنعيسى، في بداية مشواره المهني، عمل لسنوات خبيرا إعلاميا في المنظمة العالمية للتغذية والزراعة (الفاو) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك في مقرها المركزي بالعاصمة الإيطالية وكذا ببعض وكالاتها في دول إفريقيا السوداء.

لعل جل الناس، مواطنين أو أجانب، لا يعرفون عن المرحوم محمد بنعيسى سوى كونه رجل دولة محنكا، حيث تقلد لمدة غير قصيرة مناصب حكومية ورسمية كوزيرة للثقافة ووزير للخارجية وسفير للمغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه منذ انخراطه في النشاط السياسي في سبعينات القرن الماضي ظل يسهر على تدبير شؤون مدينته أصيلة كرئيس لمجلسها البلدي/ كما أنه أسس مع رفيقه الفنان التشكيلي المرحوم محمد المليحي جمعية المحيط الثقافية التي سرعان ما تحولت إلى مؤسسة منتدى أصيلة ذائعة الصيت في جميع أرجاء العالم التي تحمل، إلى حين وفاته قبل أيام، مسؤولية أمينها العام. لكنهم قليلون من يعرفون أن محمد بنعيسى، في بداية مشواره المهني، عمل لسنوات خبيرا إعلاميا في المنظمة العالمية للتغذية والزراعة (الفاو) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك في مقرها المركزي بالعاصمة الإيطالية وكذا ببعض وكالاتها في دول إفريقيا السوداء.

أما الجانب الخفي في شخصيته والذي يمت بصلة وثقى إلى حميميته، ومن ثم لا تعرفه إلا أقلية قلة الناس، فهو أن “لوثة” عشق الأدب والموسيقى والفن عامة قد أصابته منذ شبابه، خاصة فن السينما. فلقد أخرج في العام 1965 شريطا وثائقيا بالأبيض والأسود عن ميترو نيويورك، وفي العام 1970 شريطا وثائقيا آخر بالأبيض والأسود حول فنون الخزف في أثيوبيا. وفي العام 1971 ثلاثة أشرطة بالألوان حول منطقة الساحل بإفريقيا الاستوائية.

كما أن له ولعا خاص بفن الفوطوغرافيا الذي أبدع فيه مئات التصاوير حول أماكن إقامته وتنقلاته الكثيرة عبر قارات العالم، وكذا عن أصدقائه ومعارفه الكثيرين هنا وهناك. وضمن هذا الولع أحب أن أشير إلى أن محمد بنعيسى أصدر في العام 1974، من بين إصدارته، كتابا مهما هو عبارة عن تحفة فنية فاخرة حقيقية، أودعها عينات من تصاويره عن أصيلة، مسقط رأسه وقلبه، خلد فيه بذوق رهيف وأناقة فائقة أبراج المدينة وأسوارها وأبوابها ومرساها وبحرها وأناسها الطيبين ومقهاها الأسطورية المدعوة ب “زريرق” إلخ. ومما زاد هذه التحفة بهاء هو تضمنها لقصائد أبدع فيها صديقه الطاهر بنجلون كذلك صورا فنية جميلة من وحي جمال المدينة. كان عنوان هذا الكتاب – التحفة هو:

« Grains de peau/ Asilah: Mémoire d’enfance », Editions ShooF.

إسهاما مني في التعريف بتعلقه الشديد بفن الفوطوغرافيا، قمت قبل عدة أعوام بترجمة مقالة فريدة كتبها باللغة الفرنسية وفيها تحدث عن ظروف تمرسه بهذا الفن، وعن تبرمه التلقائي الصادق من آثار النزعة الفولكلورية الكولونيالية التي تكيف نظرة فن التصوير الغربي إلى الإنسان المتخلف زعما، وكذا عن التحديات الإيديولوجية والرهانات الإستيطيقية التي تكتنفه. ورغبة مني في تعميم هذه المقالة للفائدة، أرسلت ترجمتي لها بغاية النشر في بعض الجرائد الوطنية، لكن أية منها – كما توقعت – لم توافق على نشرها بدعوى أن كاتبها هو مؤسس ومدير جمعية تم تصنيفها، في حقبة تاريخية ولت الآن، ضمن جمعيات رجعية ومشبوهة ظل صحافيوها يطلقون عليها بعسف وسخرية اسم “جمعيات الوديان والجبال والهضاب”، وذلك قبل أن يتم ردّ الاعتبار لها لاحقا على أثر أزمة ضمير ماكيافيلية مفتعلة ! ولست أنسى الآن أن محمد بنعيسى، حين أخبرته، على هامش مشاركتي في إحدى الدورات الصيفية لموسم أصيلة الثقافي، بالمصير المؤسف لنص الترجمة، حيث سلمته نسخة منه لكي يتولى بنفسه نشره في صحافة حزبه السياسي (وهو ما لم يتم) – أنه قال لي بأريحيته ومروءته المألوفتين: “سوف نعيش معا لترينا الأيام أن التاريخ، من حسن الحظ، يمهل ولا يهمل”. وبالفعل، سرعان ما بدأ البعض يتزلف إليه طمعا في الحصول على دعوة للمشاركة في مواسم أصيلة الثقافية أو للتغطية الإعلامية لها.

ولقد ترجمت هذه المقالة عن أصلها الفرنسي المنشور في العام 1973، أي قبل 52 سنة، بالعدد 5/6 من مجلة INTEGRAL » ، وهي دورية مغربية باذخة كانت، بين 1971 و1977، تعنى بالإبداع التشكيلي والأدبي، وأسسها وأدارها الفنان التشكيلي المرحوم محمد المليحي بمعية الشاعر مصطفى النيسابوري والشاعر والروائي الطاهر بنجلون. وعنوان المقالة هو : ” Tout est dans la photo “.

رحمك الله أيها الزيلاشي الطيب الكريم الوسيم.

رشيد بنحدو

كل شيء في التصويرة

تعود صلتي بآلة التصوير الفوطوغرافي إلى زمن «مَكِينَا دْ الرَّابوز» حين كان عمي يأتي ليصور جدتي خفيةً وهي تُصلِّي. عمري وقتذاك كان ثلاثة عشر عاماً. وكانت في حوزتي آلة تصوير من طراز “برونيكا” كان صديق لي رسام قد اشتراها، حيث كنا ننجز مئات الكليشيهات بالأبيض والأسود عن نفسينا كما عن أفراد عائلتينا وأصدقائنا.

ولا بد لي هنا من أن أعترف بأنني، لمَّا أصبحت في ما بعد أتعاطى فن التصوير بنوع من الجدية والتفاني، لم أكن أعير أداة التعبير البصري هذه سوى أهمية فكرية، حيث كانت آلة التصوير مجرد سنادة أو حاملة لنص مكتوب. بل إن فن التصوير نفسه لم يكن بالنسبة إليَّ ذا مضمون وشكل مستقلين عن الكتابة. ولا شك في أن موقفي هذا كان نتيجة منطقية لتكويني الأدبي الصرف في المغرب وفي مصر، حيث كنت أعتبر قضية الشكل والمضمون حِكْراً على الشعر والنثر وحدهما. أما الفنون التشكيلية، فكان يبدو لي أنها تنتمي إلى مجال التعبير الشفهي أو الخَطّي. كنت أنظر إلى كل من الصورة والشكل الخطي واللون والضوء من حيث صلته الوثقى بالكلام، كما لو كان يرتهن بوساطة القول الملفوظ أو المخطوط.

لم أكتشف فن التصوير باعتباره شكلا ومضمونا إلا حين بلغ عمري ستة وعشرين عاما، حيث بدأت أنظر إليه من جهة كونه أداة تواصل مكتفية ذاتيا(Self-contained)، وأصبحت واعيا بقيمة الرسالة البصرية لهذه الأداة. كما أنني انتبهت إلى أن الإنسان والحياة عنصران لا ينفصلان عن هذه الرسالة. في تلك الفترة، كنت أتابع دراستي في علوم الإعلام والصحافة في جامعة مينيسوطا بمدينة مينيابوليت الأمريكية. وبما أنني لم يسبق لي أن عشت من قبل في أي بلد غربي، وأنني لم أتعرف على الحضارة الأوربية إلا من خلال المدرسة الاستعمارية، فقد وجدت نفسي في أمريكا وجها لوجه مع عُقَدِي الشخصية وقيمي الخاطئة ومعاييري البصرية المشوهة. اجتزت حينئذ فترة من التأمل والتفكر قادتني إلى رفض جزء من كياني. وكانت آلة التصوير بالنسبة إليَّ أداة لتقييم تجربتي الشخصية وللتعبير عن خواطري وهواجسي وعن صلتي بالعالم حولي. كنت، كلما صورت شيئا، أزداد معرفة بفن الرؤية، مثلما كنت، كلما رأيت شيئا، أزداد بعدا عن كلمات اللغة وعن تكويني الأدبي الخالص الأصلي.

في العام 1964 وعمري تسع وعشرون سنة، رجعت إلى المغرب، حيث أصبح فن التصوير لديَّ أكثر من هواية. تفطَّنْتُ آنذاك إلى أنني لم أعد أنظر إلى بلدي وإلى مُواطنيَّ وإلى محيطي اليومي من خلال نظارتين ملونتين، بل شرعت أنظر إلى كل هذا بعيني الذاتيتين باعتبارهما حاسة ذات شكل ومضمون. فكأنني من قبل لم أكن أرى !كنت أظن أنني فقط أنظر! إلى الإنسان المغربي بعين رجل إصلاحي، أي لا بوصفه كمن هو، بل بوصفه كمن كنت أحلم أن أراه. وأنا ما زلت إلى اليوم عاجزا عن التخلص من رؤيتي الإصلاحية هذه. كانت هذه التجربة بالفعل صراعاً شاقاً عشته كذلك حين كنت في أفريقيا جنوبي الصحراء.

في مجال الصورة، لا تزال القارة الأفريقية يُنْظر إليها من زاوية كونها فضاء فولكلوريا. وهذه النظرة الدونية لا يختص بها الأجانب وحدهم، ذلك أن للمثقفين الأفارقة أنفسهم، وإلى حد ما، نصيباً من المسؤولية عن هذا الوضع، الذي يتم فيه خلط الفن والثقافة بتجلياتهما الجانبية، وذلك على نحو يُختزل الإبداع في هذه القارة إلى مظهره البخس السخري، أي إلى مظهره الفلكلوري بمعناه التحقيري. ففي أبيذجان مثلا، كانت مدرسة الفنون الجميلة (ولعلها لا تزال إلى اليوم) يديرها “خبير” أوربي، وكان الأطفال العاجيون ينجزون منحوتاتهم وفق طراز النحت اليوناني والروماني الخ. والحال أن لساحل العاج، كما لمجموع بلدان غرب أفريقيا، تراثاً عريقاً في فن النحت عمره عدة قرون !

إن مشروعي الشخصي في الفن الفوطوغرافي يعاكس هذا التصور. ففيه يقترن الاحتراس من هذه النزعة التبخيسية للفلكلور بإعلان الطلاق بين العقل وفعل الرؤية. أليس بإمكان المرء أن يرى من غير أن يعقلن؟ يجب علينا أن نحرر حاسة النظر لدينا، وأن نخلصها من صبغتها الاستعمارية. ولن يتحقق هذا إلا بالتربية.

أنا لا أومن بالصورة التي تتضمن فكرة أو موضوعا عاماً. الموضوع هو قبلاً كتابةٌ. إن فعل الرؤية لا يتطلب حكاية أو حدثاً ستقع عليه عين المصور. فالصورة هي لقطة مما نراه. إنها شريحة من الحياة. أما الحكاية أو الحدث، فهو الإنسان، الرائي والمرئي أيضا. ومع ذلك، نستطيع أن نحكي”الرؤية”، أي فعل البصر. فبإمكاني أن أقول مثلا إنني “رأيت” (لا “عشتُ”) أشياء في أفريقيا. مع تشديدي المتعمد على فعل “رأيت” هذا، لأنني شخصيا لم “أعش” تجربة تلك السيدة المصورة غير الأفريقية التي تتباهى بكونها “عاشتْ” مع سكان إحدى القرى في كينيا الذين نقلوا إليها داء الزهري !

لم يتعود الناس التملّي برؤية الصور الفوطوغرافية. لعلها تُتعِب غير المتمرسين بها. كما أن تواتر الصور لا يخضع لنظام مقرر سلفاً..فالطبيعة هي ضد الصورة النمطية للإفريقي الخامل أو للإنكا الراكد، وهذه حقيقة لم يفهمها كثير من مثقفي البلدان الغنية. فهم يذهبون إلى بلدان أفريقيا الفقيرة بذهنية مفعمة بالشعور بالذنب، حيث يريدون تصحيح رؤية آبائهم، فيشرعون في أخذ صور لا عن هذه البلدان، بل عن عقدهم النفسية الذاتية. أما أنا، فلا أنظر إلى الإفريقي بصفته موضوعا عجيبا في فرادته أو شيئا غريبا في اختلافه. فعقيدتي ليست لا ثَوْرَوِيّة تنخدع بالشعارات الجوفاء ولا بُؤْسَوِيَّة تغالي في تصوير ملامح البؤس في حياة الإنسان. كل ما يهمني في تصاويري هو أن ألتقط لحظات من اليوميّ المعيش بما تنطوي عليه من تناقضات ومفارقات. مثال هذا تلك التصويرة التي أخذتها لامرأة في غانا وهي حاملة ابنها الصغير على ظهرها بجوار إشارة “قف”، أو تلك التصويرة الأخرى لأسرة نيجيرية تنظر فاغرة الأفواه إلى طائرة راسية تدعوها إلى الهجرة[الصورتان معاً منشورتان مع صور أخرى في المجلة]الخ. أمّا في تصاويري الشخصية، تلك التي أنجزها عني بنفسي، فإنني أحكي ذاتي من غير ولع بها.

وبالإجمال، فأنا لا أستسلم لغواية التصوير إلاّ حين تصادف جاهزيتي ما يستجيب لها ضمن المحيط الذي أعيش فيه. فلقد مكثت مثلا في إتيوبيا عامين كاملين، من غير أن أحس بالحاجة إلى التصوير، لأنني كنت هناك متضايقاً طيلة الوقت. لكنني، حين توقفت في داكار وأنا متجه صوب أكرا بغانا، استهلكت ثماني بَكراتِ أفلامٍ.. كنت مثل امرأة فاترة العاطفة استعادت على حين غرة رغبة عارمة في ممارسة الجنس.

يغيظني كثيرا أن يُنظر إلى تصاويري بالكيفية، المقررة سلفا، التي تمَّ بها تكييف الناس لتلقِّي الإبداع الفني، حيث يتساءلون عما يريد الفنان قوله. شخصيا لا شيء لديّ أقوله في تصاويري ولا تأويل عندي أقترحه للأشياء: لماذا يبحث الناس دائما عما ترمز إليه الصور أو اللوحات؟ يقال دائما إن للإنسان الإفريقي من الفتنة والغرابة ما يؤهله ليكون ملائما للتصوير، من زاوية نظر جمالية، انسجاما مع ذلك الرأي القبلي السائد الذي مفاده أنَّ «Black-is- beautiful» (الأسود جميل). ففي تقديري الشخصي ألاَّ جمال إلا فيما هو إنساني. لهذا أحرص باستمرار على أن يظهر الإنسان في تصاويري وهو وسط الأشياء التي تحفُّ به. فالجميل يكمن في التعبير وليس فقط في التشكيل. كما أنني أحاول دائما أن أتفادى نوعا من النزعة الجمالية الخالصة أو الرومانسية، تلك التي تعمد إلى رونقة الأشياء وتحسينها، رغما عنها. مثلما أحاول أن أتجنب كل غريب أو عجيب من شأنه أن يتناسب مع ذائقة السياح الأوربيين والأمريكيين المستهامة بكل شاذٍ كفيل بإدهاشهم.

أنا أريد أن يحلم المشاهد حين يكون في مواجهة تصاويري. أريده أن يحلم فقط. فلا داعي لأن يذهب بعيدا بحثا عن شيء لا وجود له فيها أصلا. أريد أن أقدم له ما يراه وكفى. فالبهاء في البساطة، لا في التكلف. التصويرة عندي، بالأحرى، هي تلك الشفافية في تثبيت آلة التصوير على لحظة أو شيء أو حركة ما. إنها تلك الطاقة الكامنة فيها التي تجعل الرائي في حالة انذهال وانخطاف بفعل “الرؤية”، لا بشيء آخر أكان هذا الشيء فكرة أم موضوعا أم قضية. فلا شيء خفيا في ما تعكسه تصاويري، ما عدا أنها تحرض الرائي على الانفعال بما يراه على نحو غير مبال مثلما ينفعل بالشعر.

وما الحياة إلا شعر، وما التصاوير إلاّ شذرات من حياة !

يسعى البعض إلى أن يجعل من الإنسان في العالم الثالث كائنا “متحضرا”، بمعنى أن يتوافق رغما عنه مع معايير وقيم الحضارة اليهودية – المسيحية. والحال أن الحس السليم يفترض في هذا الإنسان، أكان عربيا أم إفريقيا أم هنديا، أن يقاوم هذا المسعى المشبوه بأن يبقى من هو بذاته في حد ذاته، ألا يبرر مثلا نمط حياته أو رؤيته للعالم. فلا شيء في رأيي أخطر من تثبيت الأحكام المسبقة والجاهزة المتداولة حول “الآخر المتخلف”. ومن ثم فأنا في مشروعي الإبداعي، أحرص على فضح وتفنيد ذلك المسعى بالذات، غايتي هي ترئية العالم كما هو،أعني عرضه على رؤية المشاهد من غير رَوْتشة مغرضة تروم تنميقه وتجميله، ولا سوء نية ديماغوجية ولا فكرة مبطنة، إلا إذا كانت هذه الفكرة هي إحداث قطيعة من نوع من الرؤية الإثنوغرافية إلى إفريقيا أو آسيا، تلك التي تبهج السائح الأوربي المشتاق إلى كل ما هو غير مألوف لديه، فلا وجود في تصاويري مثلا للأسواق الشعبية أو النساء الزنجيات العاريات الصدر. إن إفريقيا، في لا شعور معظم الناس هي كل ملتبس وغير محدد. فهم لا يتمثلون هذه القارة من حيث هي بلدان بينها حدود. إنها بالنسبة إليهم مجرد مجموعة متناثرة من القبائل، كما لو أن أوروبا لم تكن لها أيضا قبائلها ! إنهم يؤولون إفريقيا بمفهومي “التقليدي” و”الحداثة”. أما أنا، فأفضل تأويلها بمفهومي “العتاقة” و”المعاصرة”.

إذا طُلِبَ مني أن أؤطر مجموع التصاوير التي أنجزتها عن الإنسان الإفريقي، فلن أجد أحسن من هذا العنوان الشامل: “إنسان آخر من درجة ثانية” أو “جنس تَفَرَّعَ من إنسان”.

فلقد تم دائما النظر إلى الأفريقي باعتباره “آخر” دونيا. والحال أن في هذه النظرة أشياء وأشياء وقع التغافل عنها وتجاهلها عن عمد وسبق إصرار. إن للإنسان الإفريقي والأسيوي والأمريكي الجنوبي اختلافه الأصلي والأصيل الذي يزهو به بين البشر، فلا مندوحة إذن عن البدء بالاعتراف بهذا الاختلاف بدلا من تسخيره لأغراض غير بريئة.