لازمت الأوبئة كظاهرة اجتماعية مرضية وضرورة حتمية واقتران استثنائي بتاريخ المغرب، فاختلفت طبيعة العدوى الوبائية، وتنوعت أعراضها ودرجة حدتها واتساع رقعة انتشارها ومخلفاتها البشرية، بسبب الجفاف المتواصل والجذب

الحاد والقحط الشديد.

فمنذ قرون عديدة، وكلمة “الوباء” أو “الطاعون” أو “الجائحة” تثير الرّعب في الناس، تقشعر لها الأبدان، وتضيق أمامها النفوس؛ لأنها، ببساطة، صارت في ذهنية المغاربة مرادفًا لفقدان الأهل وللخوف الرّهيب من الموت، إذ تكفي الإصابة به ليَعدّ المصاب نفسه ممن سيلتحقون بطوابير الموتى الملتحقين زمرا إلى العالم الأخروي. هذه النّظرية التي جاء العلم ليفندها ويثبت أنه يمكن التّشافي من الطاعون والعيش بعده طويلًا لنقل الحكايات عنه لمن لم يعرفوه أو يدركوه.

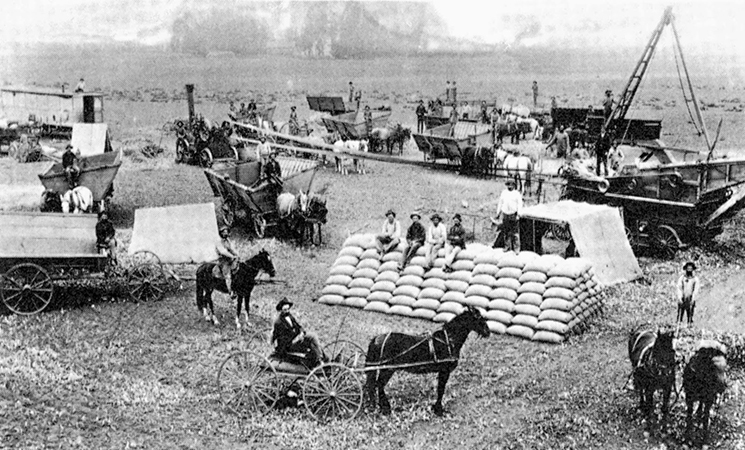

في هذه الحلقات نرصدبرفقتكم محطات من “اوبئة” ضربت بلاد المغرب، فخلفت ضحايا في الخلف من إنس وحيوان٠

يرى الباحث عبد الإله بسكمارإن المتأمل لأول وهلة في تاريخ الجوائح والأوبئة من جفاف وجوع وطواعين وكوارث مدمرة أخرى، كالزلازل والفيضانات والقحوط وزحف الجراد، يثيره هذا التلازم الذي يبدو جليا بين ظواهر الجفاف والجوع عبر تاريخ المغرب، ثم الأوبئة بمختلف أنواعها ولا سيما الطاعون، سواء من حيث أطوارها وامتداداتها وتموجاتها بين هذه المنطقة وتلك، أو من حيث نتائجها العامة، التي قد تؤدي إلى إعادة تشكيل كل البنية الاجتماعية والبشرية من جديد وحلول أخرى محلها.

حيث ركز في زاوية المعالجة على محور مهم عبر هذه الظواهر، التي كان يعرفها المجتمع المغربي، إن بشكل متقطع أو دوري، طيلة العصور الوسطى (بالفهم السائد حاليا لتلك العصور) وجزء كبير من العصر الحديث.

ويتمثل المحور في النتائج الاقتصادية والاجتماعية لتلك الكوارث والآفات وكيف تصدى لها المغاربة، سواء في إطار التكافل الاجتماعي المبرر شرعا ناهيك عن بعده الإنساني، أو في الاتجاه المعاكس وما يفترضه من أشكال نهب وسلب وظلم وبطش كالجبايات وسلب أرزاق الناس بالحق وبالباطل، وينقسم في ذلك رد فعل المخزن إزاء مثل هذه الأزمات الطاحنة، باعتباره ساهرا ومؤطرا نوعا ما للمجتمع المغربي على الأقل منذ الفترة السعدية، إلى جانب القبيلة التي لعبت دورا مهما أيضا.

بمعنى أدق، ليطرح السؤال الأساس: ما هي ردود فعل المغاربة اقتصاديا واجتماعيا إزاء هذه المصائب والجوائح؟، ليس من أجل القضاء عليها طبعا، لصعوبة ذلك بل واستحالته في جميع الأحوال، وأولا واخيرا، باعتبار أن ذلك النوع من التصدي لم يكن فعالا تماما في نهاية المطاف، ولأن تلك الآفات والمصائب كانت تتكرر دوريا تقريبا، ولكن على الأقل للحد من آثارها الكارثية على الفرد والجماعة. ونحن نعلم الآن علم اليقين أن البشرية، بكل تقدمها العلمي والتقني وبجميع المؤسسات العلمية ومختبرات البحث، بكل جحافل الأطباء والباحثين عبر أنحاء المعمور، لم تستطع أن تجد لقاحا فعالا ضد وباء “كوفيد 19” إلى حد الساعة، فما أدراك بعصور سابقة، لم يكن الطب ولا وسائل العلاج خلالها بالمستوى الذي هو عليه الآن.

واضاف انه بات من المعروف أن المغرب قد شهد طيلة تاريخه الممتد وعانى دورات من الجفاف والأوبئة والمجاعات وزحف الجراد. وقد أحصى المرحوم الحسين بولقطيب 34 مجاعة في العصر الموحدي وحده، وكانت الطواعين تحدث تقريبا على رأس كل خمس عشرة سنة وأقل من تلك المُدد فترات الجفاف والمجاعات وغزو الجراد، ويكفي أن نذكر أن آفة الطاعون الرهيب، الموصوف بالطاعون الأسود لسنة 1347 م/ 749 هـ، والذي ضرب أوروبا وأجزاء كبرى من العالم الإسلامي، قضى على حوالي 24 مليون إنسان في أوربا خلال خمس سنوات فقط وأتى على ربع السكان في الشرق الأوسط ثم شمال إفريقيا.

وإذا كانت المظان والمصادر والوثائق التاريخية والظهائر والرسائل السلطانية وكتب النوازل والمناقب والرحلات شحيحة في هذا المجال، فإن النهج الأوفق والسليم – في نظربسكماروبالنسبة لعموم الباحثين يتمثل في محاولة صياغة ما يمكن وصفه بالتفسير المركب للعوامل التاريخية، عبر اعتماد التاريخ الاجتماعي وبانفتاح على البعد الاقتصادي، ثم على تاريخ الذهنيات، بمعنى عدم الارتكاز على العوامل السياسية وحدها، كالصراعات على السلطة والحروب الأهلية مثلا؛ بل التوسل أساسا بعوامل أخرى، قد تكون مساعدة وربما حاسمة أحيانا في فهم واستيعاب الحدث التاريخي، وأبرزها دور الأوبئة والمجاعات والجوائح قد تبدو لنا بعض الأحداث والمصائب عنصرا عابرا في سديم الواقعة التاريخية، لكن سرعان ما تتضح أهميته باستنطاق تلك الوثائق وتحليل مضامينها بغية الاستفادة من دروس الماضي وتجاربه المريرة وعبَره بالأساس.

أمام حجم الكوارث والجوائح، لم يكن رد فعل المغاربة كسائر المجتمعات المشابهة في نفس الحجم الرهيب، وهذا أمر طبيعي تاريخيا، بالقياس إلى تواضع وضعف أساليب الوقاية وطرق العلاج بالنسبة للجوائح. كما لم يكن ممكنا التصدي لظاهرة القحط وزحف الجراد، سوى ما كان من بعض المعالجة الجزئية للنتائج الاقتصادية الكارثية كالجوع وانهيار الإنتاج الزراعي والحرفي وتراجع المستوى الديمغرافي.