“من الأقوى، الله أم أتاتورك؟”، جملة هامسة لطفلة صغيرة في أذن والدتها، لكنها الجملة التي تؤطر حكاية فيلم التركي (المهجع) “DormitoryYurt” لمخرجه نهير تونا، بل إنها الجملة التي تجسد “الانشطار المرآوي” الذي تتفرع عنه كل الحكايات الصغرى الأخرى.

صراع بين تيارين متعاكسين يتجاذبان المجتمع التركي (التيار الديني والتيار العلماني). غير أن هذا الصراع يتعمق في وجدان أحمد (لعب الدور دوغا كاراكاش)، التلميذ الذي يجد نفسه منشطرا بين “مدرستين”، الأولى تعمق الاتصال بالفكر العلماني ومبادئ الدولة الأتاتوركية، والثانية تتصل بالله واختبارات الدخول إلى الدائرة الدينية (النخبة الإسلامية).

يبدأ الفيلم باستكشاف ذكي لسؤال الهوية. ففي فصل اللغة الإنجليزية، يتردد السؤال الجوهري، الذي يطرحه الفيلم على متلقيه، كما يطرحه على أحمد: “ما اسمي؟”.. “من أين أنا؟”، ولعل هذا السؤال هو ما منح الفيلم توترا سرديا وزخما فكريا يتصل بذلك التأرجح بين الحياة المدرسية العلمانية التي تغذي روح الانتماء إلى “تركيا الحديثة” من جهة، وبين ما يفرضه “المهجع” الإسلامي (يورت) من نظام يتميز بالقسوة والانضباط، وأيضا بمجموعة من التناقضات السلوكية والأخلاقية (السرقة، التدخين، الأشغال الشاقة، الأذى الجسدي، التآمر، التدخين… إلخ). وهي التناقضات التي، إذا أضفنا إليها التجاذب المركزي، قوة سردية تتغذى على ملاحقة التعقيدات التي يواجهها أحمد (لعب الدور، سواء في “المهجع” أو “المدرسة العلمانية” أو داخل أسرته نفسها).

إن فيلم “المهجع”، الذي يمكن تقسيمه إلى جزأين؛ جزء بالأبيض والأسود، ويمثل الانغماس في التناقض، وفي أزمة الذات مع “الإكراهات” (الأسرية والاجتماعية والأخلاقية والسلوكية) التي تجد نفسها داخلها؛ والجزء الآخر المُلَوّن الذي يمثل الانعتاق من هذه الإكراهات والانفكاك عن سلطة الأب المتزمت، وسلطة “المرشد الديني” (يعقوب/ لعب الدور أوزان سيليك)، وأيضا من السلطة التي يمثلها “التطرف العلماني” الرافض لكل أشكال الممارسة الدينية الإسلامية.

تأسيسا على ذلك، يمكن القول إن نهير تونا يقدم، من خلال هذا الفيلم، نموذجا مصغرا للصراع الأيديولوجي حول الهوية الذي اندلع في تركيا خلال أواسط التسعينيات، إذ انتقلت “حرب المعتقدات”، برعاية حزب العدالة والتنمية (حزب رجب طيب أردوغان) إلى الحياة اليومية للأتراك، وتحولت الأتاتوركية إلى هدف لنيران الإسلاميين. ويلعب “السيد كريم” (أسند الدور لـ”تانسوبيشر”)، والد التلميذ أحمد، دورا محوريا في تحريك هذا الصراع والدفع به إلى أقصاه على مستوى نمو الحكاية وانحباساتها وتوتراها. فالوالد كان “منحرفا” (خارج الإطار الأخلاقي الذي يمثله القرآن والتعاليم الإسلامية)، ولهذا فالتوبة تعني العمل على “تأطير” الإبن على الوجه المثالي (الإسلامي) الصحيح، لتصحيح ما فاته (التوبة التي ينبغي أن تمتد في الابن)، حتى لو كان ذلك ضد رغبة الابن أحمد والأم معا. وهنا يقع “تضعيف الذات” من خلال التعامل معها كامتداد بيولوجي. وهنا تصبح التوبة بيولوجية أو عضوية، وليست فقط فكرية أو أخلاقية، مما يضعنا أمام علاقة يطغى عليها التفاعل السلبي بين الأب والابن، كما يكشف أمامنا طبقات نفسية عميقة تخترق المجتمع التركي، وتجعله مقيما في لحظة من الشك في القيم التي تؤطره. حب أبوي متسلط، وحب آخر متعاكس وامتثالي في الوقت نفسه.

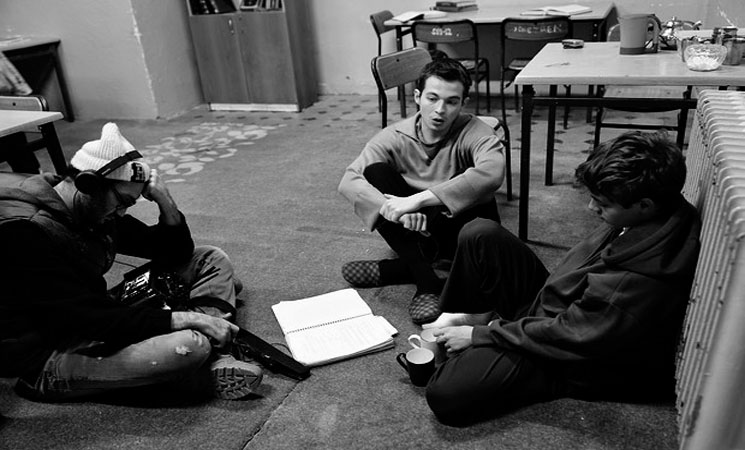

يتفوق هذا الفيلم في تصوير رحلة أحمد العاطفية، أولا نحو أبيه، الرجل الثري الذي يتبرع باستمرار للمهجع “يورت” (بكل رمزيته الدينية والطائفية المغلقة)، وثانيا نحو زميلته في المدرسة العلمانية، بكل ما تمثله من انفتاح على الفن والحرية والحب والجمال، وثالثا نحو زميله في المهجع (هاكان/ لعب الدور بارتو أرسلان) الذي يرشده إلى حيل للفرار من رقابة المشرف على تأطير التلاميذ دينيا. ويصل هذا الاندفاع العاطفي ذروته حين تصطدم القيم الدينية مع الإحساس القوي بالحب مع كل ما يستدعيه ذلك من اكتشاف للموسيقى الكلاسيكية (بدل الأناشيد القرآنية)، إذ يضطر أحمد إلى ابتلاع القلادة التي تحمل صورة حبيبته متحملا الجلد بالحزام الذي تلقاه من المشرف (الرقيب الديني). وهنا تبدأ المواجهة الضارية بين العاطفة الجامحة وقواعد الانضباط داخل المجموعة الدينية. (لن تدخل الدائرة ما دمت موجودا في هذا المكان!). هذا هو إعلان الحرب الذي أطلقه الرقيب، بينما يبدأ التحدي في الجهة الأخرى من المواجهة، حين يبدأ أحمد في الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لحبيبته (الفصول الأربعة لفيفالدي، وتحديدا الجزء المتعلق بالشتاء)، وحين يبدأ باكتشاف المتع الجسدية (الاستحلام/ الاستمناء)، وأيضا حين يتحقق الإبدال في الإرشاد، وتتحول الصداقة إلى نوع من التوجيه المضاد، رغم “تعقيداتها البراغماتية” والخدوش الطبقية التي تعتريها. فهاكان الذي طور تعاملا ذكيا مع العالم المغلق للمهجع، يصبح هو المرشد الحقيقي في الجزء الملون من الفيلم، الجزء المفعم بالحياة والحرية والانطلاق، الجزء الخالي من “الأنا الأعلى”، الجزء الذي يكشف خروج الجرذ أو السنجاب من الجوف، وانطلاقه خارج المواضعات والقواعد، أي خارج الإرغام الأخلاقي الذي يفرضه المهجع الإسلامي.. نحو البحر والطبيعة والليل الضاج بلغة الكلاب، وأيضا بقطاع الطرق.

وتلعب الخرافة والخوف دورًا مهمًا في حياة شخصيات المهجع (إذا ابتلع السارق الحمص سينتفخ بطنه إلى أن ينفجر/ حيلة لإخافة السارق وإرغامه على الكشف عن هويته)، وهذا ما يفسر لجوء القيميين على الحياة الداخلية للمهجع إلى الخرافة، أو العقاب البدني، لتحقيق قوة التأثير الديني. وقد نجح نهير تونا، إلى حد بعيد، في تصوير الطقوس والمعتقدات بشكل مقنع (الدائرة، الاستبخار، اختبار الكذب، الاستذكار القرآني، الصلاة)، كما نجح في تصوير الاضطرابات الداخلية التي يعيشها “أحمد”، والتي يعيشها الأب والصديق، والرقيب الديني. وهو الأمر الذي يضع المحكي في قلب البيئات المتناقضة التي تشكل حياة أحمد، بل تشكل حياة الجيل الجديد في تركيا.

ومع ذلك، وعلى الرغم من نقاط القوة الكثيرة التي لا يمكن القفز عليها في هذا الفيلم، فإن الجزء الثاني يُضيِّع ذلك الزخم السردي والحكائي الذي ميز الجزء الأول. فالتوتر يتضاءل، كما أن الحكاية صارت تفتقد إلى التدفق العضوي الذي ميز الجزء الأول من القصة، كما لو أن توافقا ما قد وقع بين العالمين، أو كما لو أن تصالحا ما فُرض من خارج الحكاية، ليتيح لأحمد الاستمرار في العالمين، ولكن هذه المرة بنوع من اللعب المكشوف. أحمد يعود إلى المهجع دون أي شعور بالعار، وفي الوقت نفسه يستمر في المدرسة العلمانية دون أي خوف من كشف هويته الدينية والثقافية. لكن السؤال الذي يطرح هو: هل عاد أحمد إلى “مهجع الأب” أم إلى “مهجع هاكان”، خاصة أن صديقه أطلعه على الجزء الخلفي والسري وغير المستعمل من المهجع (جزء الشرور والأفعال السرية/ جزء الهروب من الانضباط القاهر للسلطة الدينية)؟

في الختام، يعد “المهجع (يورت)” استكشافًا مقنعًا للهوية والقبول بالآخر وصراع الإيديولوجيات والهويات التي تخترق المجتمع التركي المعاصر، عبر قصة مؤثرة تجبر متلقيها على الكثير من التفكير، خاصة أن المهجع مكان بارد وقاس وأحادي اللون. مكان للتمرين على الانضباط والامتثال. بينما يتطلع أحمد، والمتلقي معه، إلى أن تكون له حرية الاختيار بين “الله” و”أتاتورك”، بين الدين والدولة، بين المهجع الإسلامي والمدرسة العلمانية، بين واجب الابن وقلب الابن، بين قتل الرغبة وإشباعها، بين الموت والحياة. إنه فيلم يأخذنا نحو مسارات سردية واقعية بشكل غريب، على مستوى اللون والنبرة والواقع،

وعلى مستوى المعالجة السردية والبناء الحكائي الذي لا يخرج عن اللعب على مساري التحسين والانحطاط، كما لا يخرج عن البنية التقليدية التطورية ثُلاثية الطبقات، فضلا عن الاستفادة من الجدل القائم بين الأمكنة المغلقة والأمكنة المفتوحة.. إلى أن نصل إلى لحظة التنوير التي تنتهي بوضع حد للشعور بالغربة.

قد يقول قائل إن المخرج انتصر للتقليد (المهجع)، أو للهوية الإسلامية، على حساب القيم العلمانية الأتاتوركية، بيد أن المخرج اكتفى، على المستوى الحكائي، بخلق تصالح بين الذات وهويتها.. فمنحنا مجموعة من الإشارات إلى أن للمهجع امتدادات سرية أخرى تتصل بالحرية والانطلاق (مهجع هاكان وليس مهجع يعقوب). كما استمر أحمد في ارتياد المدرسة العلمانية التي تضع كل طاقتها من أجل خدمة الوطن وقيمه الإنسانية.