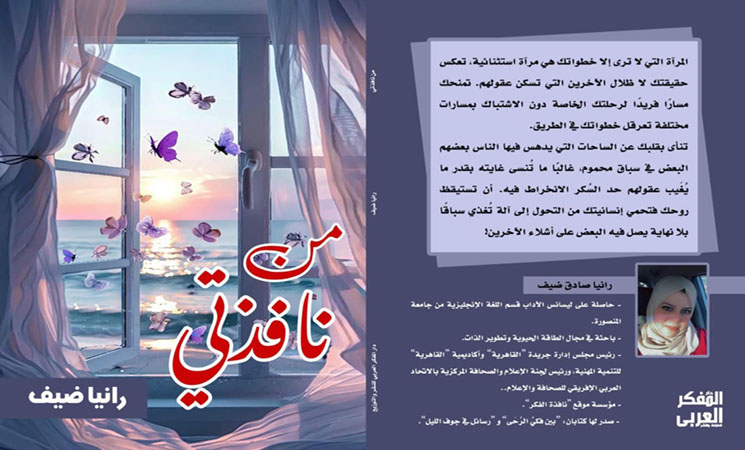

من نافذتي التي لم تُصنع من زجاج، بل من أسى، من محاولات فاشلة للفهم، من خيبات كانت حادة كالشظايا، أطل على كتاب «من نافذتي» للكاتبة المصرية رانيا ضيف، لا بصفتي قارئا يبحث عن فكرة ليصنع منها رأيًا، بل روحًا تبحث في الحروف عن مرآة، عن شظية تعكس وجهي الذي نسيت ملامحه بين ضجيج العالم، أطل فأجد نفسي في كل جملة وكأن النص مكتوب على جلدي لا ورق، لا أعرف متى بدأ النص في مخاطبتي، ولا متى كففت عن القراءة وبدأت أُقرأ.

«من نافذتي» ليس كتابًا بل دعوة خفية لأن تنظر في عمقك قبل أن تعود لتتذمر من الخارج. الكاتبة لا تنظر إلى الخارج لترصده، بل لتقول لنا ببساطة ما لم نستطع قوله لأنفسنا: أن كل ما نبحث عنه خارجنا هو ظلال لأشياء فقدناها في داخلنا. تبدأ بسؤال الحياة، وتفتحه كقشرة ثمرة، حياة ليست كما نراها في مناهج التنمية الذاتية المعلبة، ولا كما تُعرض في أفلام المتفائلين، بل كدورة طبيعية من التغير، حياة هي حقل دائم للتقلب، نولد فيه أكثر من مرة، ونتساقط فيه كما أوراق الشجر لا لننتهي، بل لنتجدد، لا لنفقد، بل لنفسح مجالًا لما هو أحق بالحياة منا.

الذات هنا ليست ثابتًا صلبًا، بل مخلوقًا حيًا يتغير، يثور، يركع، ثم يعود أقوى مما كان، كل لحظة نمر بها تُعيد تشكيل وعينا، وتلك هي فكرة الكتاب الكبرى: أن الحياة ليست سباقًا نحو النجاح، بل بحثا عن شكل أكثر صفاءً للذات.

وفي خضم التأمل، تسحبنا الكاتبة إلى سؤال الزمن، لا بوصفه ساعة بل بوصفه هوة بين جيلين، جيل ولد من رحم التقاليد وجيل نشأ على رُكامها، جيل تربى على دفء العلاقات وأمان البيوت، وجيل يصنع علاقاته من «إيموجي» ويعبر عن مشاعره بمقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز الدقيقتين. لكن المؤلفة لا تتباكى، لا ترفع شعارات النوستالجيا ولا تصرخ باسم القيم المفقودة، بل تكتب كما لو كانت جسرًا يمتد بين جيلين، جيلها الذي لم ينتمِ تمامًا للماضي ولا للحاضر، وجيل أبنائها الذي يرفض الماضي ولا يثق بالحاضر. فجوة الجيل كما تصورها ليست صراعًا، بل حوار لم يكتمل، جملة مبتورة، محاولة للفهم لا تجد اللغة المناسبة، لكنها ترى الأمل رغم الضجيج، ترى أن أبناءنا رغم انغماسهم في العالم الرقمي، يملكون وعيًا ذاتيًا أكثر نضجًا مما نظن، وأن التمرد الذي نخشاه هو في الحقيقة سعي لفهم العالم لا رفض له، وأن علينا أن نهدأ قليلًا، أن نصمت لنصغي لا لنعترض.

ثم، تقفز الكاتبة بسلاسة من الزمن إلى السعادة، وتفككها كما يفكك الفيلسوف لعبة معقدة، لا تسخر من سعينا لها، لكنها تسأل بعمق مرير: لماذا لا نشعر بالسعادة حين نصل؟ لماذا نراها تُبخر بين أيدينا كلما ظننا أننا قبضنا عليها؟ هل السعادة لحظة؟ هل هي مكان؟ أم أنها مجرد قرار؟ ثم تعود الكاتبة إلى داخلها، تتأمل ذاتها وهي تعبر الطريق نحو حُلمٍ، تتذكر أشواك الخطى، وتكتشف أنها كانت أقرب إلى السعادة حين كانت تعاني، أكثر من لحظة الوصول ذاتها، ثم تستشهد بمصطفى محمود، بإبراهيم الفقي، بأفلاطون، بأبي العلاء، … ثم تعود لتقول: لا أحد يملك الحقيقة، كلنا نحاول، نختبر، نتألم، ونسمي ألمنا أسماء متعددة، ونُلبسه ثيابًا مختلفة، ثم ندعوه «سعادة»، أو «نضجًا»، أو «سلامًا داخليًا».

لكن أعمق ما في هذا الكتاب هو جرأته، تلك الجرأة الهادئة التي لا تصرخ لكنها تهز الوجدان، حين تسأل: هل ننافق الله؟ هل نعبد التدين بدل أن نعبد الله؟ هل نحتمي بالعبادات لنهرب من تهذيب نفوسنا؟ السؤال هنا ليس صدمة، بل مرآة، تنعكس فيها وجوهنا كما هي، بلا مساحيق، الكاتبة لا تدعو لترك العبادة، لكنها تدعو لأن تكون العبادة طريقًا لتطهير القلب لا لطمس الضمير، أن تكون الصلاة بابًا للحب لا بوابة للكراهية، أن يكون الحجاب رحمة لا أداة استعلاء، أن يكون الصوم تهذيبًا لا حيلة نفسية للتكفير المؤقت، تدعونا لنرى أن السلوك هو العبادة الصادقة، وأن من يعبد الله ولا يحب خلقه فهو يخدع نفسه، وأننا نحتمي بالأركان لنُخفي هشاشة بنياننا الداخلي.

ثم تنتقل إلى السخرية، تلك السخرية التي لا تطلقها على الآخرين بل على نفسها، حين تسخر من مواقف قديمة كانت ترى فيها الغباء في غيرها ثم اكتشفت أنها كانت مجرد محطات تمر بها، مثل تمثال العجوة، الذي سخرت من أكله، ثم وجدت نفسها تصنع أوهامًا من حب وإخلاص وتلتهمها حين تجوع للأمان.

تلك السخرية ليست احتقارًا للذات، بل وعاء نضج، كأن الحياة تعلّمنا من خلال خيباتنا أكثر مما تعلمنا من نجاحاتنا، وأن الصمت الذي كنا نظنه قوة ربما كان خوفًا، والكلمات التي بخلنا بها كانت آخر ما ينقذنا، لكننا لم ننطق. ومن السخرية إلى الحنان، تتحدث عن الأم، لا كرمز بل كجسد وروح، كملجأ في لحظة الانهيار، كاسم لا يمكن اختصاره، كصوت لا يُنسى، تتكلم عنها لا كما تتكلم الكتب المدرسية، بل كما تتكلم الأجساد حين ترتجف شوقًا، حين تصلي دون أن تقول كلمة، حين تتذكر رائحة خبز، أو لمسة شعر، أو دعاء قبيل نوم، الأم هنا ليست فكرة، بل الواقع الوحيد الذي لا يُعاد إنتاجه.

ثم تختم بمواجهة دامية مع ما نعيشه من أحداث، من فلسطين، إلى التناقضات اليومية، من الزيف المجتمعي إلى الخذلان الشخصي، تُسمي الأشياء بأسمائها، تبكي على غزة، وتصرخ في وجه الازدواجية، تتألم لأنها إنسانة لا تزال تؤمن بالحق في زمن تحوّل فيه كل شيء إلى تجارة، ثم تعود لنفسها، وتكتب عن عامها القاسي، عن اكتشافها أن ما يؤلمنا لا يكون دائمًا خارجنا، بل أحيانًا يكون فينا، تكتب كما لو كانت تكتب آخر ما تبقى لها من أحاسيس، ثم تخرج من الجملة، وتغلق النافذة على همسة تقول فيها: سأنتزع من الحياة ما أريد وقتما أريد.

عندها فقط، نفهم أن هذه النافذة ليست على العالم، بل على الإنسان، النافذة التي تفتحها رانيا ضيف لا تطل على الخارج، بل تُسائل الداخل، تجعل من الكتابة طقسًا شافيًا، ومن القراءة فعل حضور.